张伯驹的4次婚姻

2015-04-29

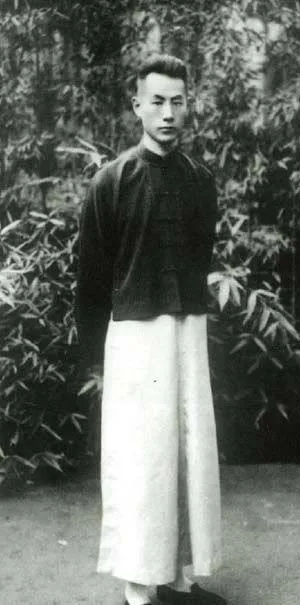

张伯驹在婚姻生活中是不幸的,也是幸运的,他既是封建婚姻制度的牺牲者,又是叛逆者。他一生先后娶了4位夫人。

张伯驹18岁时由其父张镇芳做主,娶了安徽亳州女子李月娥,李父曾任安徽督军。张伯驹的婚礼办得很豪华、排场。李月娥生在清代高官的家庭里,从小缠足,虽然后来放足,但仍然是小脚。她没有受过多少教育,从小受父母的宠爱,总有人侍候,然后受父母之命嫁给张伯驹。她在嫁给张伯驹之前,两人并没有什么交往,更谈不上什么感情,嫁给张伯驹之后虽然对婚姻抱着幸福的希望,但事与愿违,张伯驹是在不愿意、不甘心的情况下和她结合的。她没有让张伯驹可以欣赏、相爱的特长,也不能侍候、照顾丈夫的生活,所以和丈夫一直没有建立起真正的感情,而且结婚多年也没有生儿育女。张伯驹很少住到夫人李月娥的屋子里,在家的时间也几乎不去看她,更莫说关心一下她的冷暖,给她说上一些贴心话。李月娥只有终日与保姆相伴。在这种无聊、无奈、孤独、毫无快乐的生活中,李月娥学会了抽大烟,以寻求刺激,打发每日难挨的时光。抽大烟的恶习,既损害了她的身体,也使张伯驹对她更加反感。就这样,李月娥在绝望的生活中了却了年轻的生命,她因病死于1938年。当时张伯驹正在北京,也没有回去为她料理丧事。

李月娥未死时,张伯驹又娶了第二位夫人邓韵绮,这个名字还是张伯驹给起的。那个年代,一些富家子弟都是在大家庭里已有妻妾的情况下,再另外买一所房子,娶一个女人,张伯驹也不例外。那时他正住在北京西四牌楼东大拐捧胡同内弓弦胡同一号的宅子里。

邓韵绮当时正是走红的京韵大鼓艺人,这一点正为热爱演唱艺术的张伯驹所喜爱。因此,她和张伯驹很是过了一段和谐而快乐的时光。邓韵绮长相不算娇艳,也不太善于打扮自己,穿着绸缎衣裳也不比别人更美。当年主要是唱红了的。但邓韵绮出身贫寒,很会料理家庭生活,她能把张伯驹在北京的生活安排得很好。张伯驹这一段生活过得很是有味。

邓韵绮作为一个艺人,虽不是很圆滑,但颇能处理与各方人士的关系。当时在北京的各种场合都是她陪伴着张伯驹,也陪伴张伯驹去各地游山玩水。张伯驹经常带着邓韵绮游山玩水并和朋友聚会。然而,邓韵绮结婚后也没有生育,渐渐地也染上了抽大烟的坏毛病,这样一来,张伯驹也逐渐冷淡了她。1948年,邓韵绮与张伯驹离婚。当然,最主要的原因还是因为“不孝有三,无后为大”这一封建古训在作怪。其间,张伯驹还娶了第三位夫人王韵缃。这个名字也是张伯驹起的。

王韵缃是苏州人,她父亲从家乡外出做工在北京安了家。张伯驹经过大中银行职员的介绍看中了王韵缃,就在北池子一带弄了一套小院,给王韵缃父母一笔钱,娶了王韵缃。不久以后,王韵缃就怀孕了。张伯驹的父母早就盼望有个孙子,知道儿媳妇怀孕后,就把她接到天津家里。不久,王韵缃就为张伯驹生了个儿子,名叫张柳溪。张镇芳视孙子为掌上明珠,为了能看着孙子长大,就没有再让儿媳妇回北京。

王韵缃生长在一个比较贫困的家庭里,家里主要靠父亲干活来维持生计,一家人互相关爱,同甘共苦。她在嫁给张伯驹之前还没有真正接触过社会,在家里接受的都是忠厚待人、老实干活的朴素教育。结婚之后,也没有社会上那些市侩气,不懂得阿谀奉承。所以,她在公婆面前,在家里的表现就是老老实实,尊敬孝敬长辈,关爱体谅同辈。她对任何人都诚恳相待,不会玩心眼儿,办什么事都考虑别人的需要和利益。就是对待张伯驹的原配夫人李月娥也十分尊重,几乎每天都到她屋里看望、照顾她,直到她去世。由于她这种温顺、朴实的性格,再加上为张镇芳生下个宝贝孙子,张镇芳老两口对这个媳妇非常满意,另眼看待,有点宠爱。

张伯驹逢年过节回天津,也都是由她安排一切。有时,王韵缃也带着孩子去北京看望张伯驹。王韵缃和邓韵绮的关系也非常好。她们互相尊重,互相关心。邓韵绮也把王韵缃的儿子视为己出。

自从王韵缃生了儿子后,张镇芳就对张伯驹说,不允许他再娶妻子了。但是,张伯驹还是在上海遇见了令他一见倾心、成为真正知音的潘素。

张伯驹和潘素的婚姻是典型的才子佳人和惺惺相惜。他们的结合极具浪漫和传奇色彩。

上世纪20年代末,张伯驹被父亲委派去上海任盐业银行总管处总稽核。夫人王韵缃也准备随丈夫去上海,但张镇芳夫妇不允许媳妇带着他们的孙子去上海,也不允许媳妇只身去上海,怕孙子留在天津没有妈妈的照顾。再说张镇芳已经把银行股票交由王韵缃管理,由她管理全家的家务和一切收支,也离不开天津。张伯驹只好一人在上海做事。此时的张伯驹,春秋正富,风流倜傥,名声日噪。这一时期,他与袁克文、溥侗等一帮名士经常宝马香车,来往于京津沪之间。公子性情、文人风流,文艺演出及休闲娱乐的风情场所是少不了光顾的。

潘素原名叫潘白琴。张伯驹第一次听潘白琴操琴,是在一次大庭广众的场合。张伯驹是精通琴道的,但潘小姐的琴弦一响,还是让他如闻仙乐一般地愣在了当场。张伯驹心里再也抹不去潘小姐的窈窕身影、醉人琴韵。不久,老友孙履安知道了张伯驹的心思,有意玉成此事。张伯驹虽已有三房妻妾,但绝非轻薄之徒,身边也需要一位红颜知己照料。于是,由孙履安穿针引线,张伯驹与潘小姐有了交往。

潘白琴,1915年生,苏州人氏,其父潘智合的先辈潘世恩,中过前清状元,官至宰相,颇有名望。潘智合迁往上海后,家道逐渐衰落。潘白琴16岁时,便成了上海青楼艺人,弹得一手好琵琶,也能挥毫作画,遂名满江南。潘小姐虽然沦落风尘,却是天生的蕙质兰心,出污泥而不染,终日与琴弦为伴,守着那一片冰清玉洁,祈祷上苍,让她早日脱离苦海。自从遇上了张伯驹,潘白琴心中不禁一动,她感到张伯驹对她的一片爱慕出自真诚,神态庄重,再加上长相不俗,学问不浅,举止文雅,与其他纨绔子弟完全不同。几次交往下来,潘小姐已是芳心暗许。可是,潘小姐已经名花有主,那主儿便是国民党的中将臧卓,而且两人已到了谈婚论嫁的程度。半路杀出个张伯驹,臧卓岂肯罢休。于是臧卓将潘小姐“软禁”在一品香酒店,不许露面。潘小姐无可奈何,每天只能以泪洗面。

张伯驹只不过是一介名士,在上海人生地不熟,对手又是握枪杆子的人。于是他找到换过帖的把兄弟孙曜东。孙氏是安徽孙家鼐的后人,其大伯父与张伯驹的父亲张镇芳也是换帖把兄弟。孙曜东也是年轻气盛,为朋友敢于两肋插刀。于是说干就干,趁天黑开出一辆车,带着张伯驹,先在静安别墅租了一套房子。然后驱车来到一品香酒店,买通了臧卓的卫兵,知臧卓不在房内,便急急冲进去。孙曜东遂将她送到静安别墅,躲了起来。

经过一段时间的相恋之后,这对相知相爱的情人在秀丽的江南水乡——姑苏,举行了隆重的婚礼。婚后的一段时间里,他们又沉醉在游览姑苏、杭州、上海、南京等地名胜古迹的快乐之中。这一年的9月29日,张伯驹夫妇拜过印光法师,将潘小姐之名“白琴”改为“慧素”。他们在上海霞飞路安了家,夫妇合好,如琴如瑟,花下观书,灯下敲棋,日子过得很是美满甜蜜。婚后几十年中,他们都恩爱如初。张伯驹被绑票,潘素与匪周旋,求告亲友,既保住了国宝,又“赎回”了伯驹,朋友们纷纷称颂潘素侠肝义胆、忠贞不二。不论是张伯驹50年代被打成右派,还是60年代被打成“反革命”,遭受种种磨难,潘素都不离不弃相厮守。

但是,张伯驹娶了潘素并没有敢告诉父亲张镇芳,因为张镇芳家法是极严的。张伯驹不敢把和潘素结婚的消息告诉父亲,却告诉了三夫人王韵缃。王韵缃虽然知道了这件事,担心父亲年纪大了,知道了会生气,也没有告诉父亲。所以,张镇芳在世时,没有见到过潘素。1933年,张镇芳去世时,王韵缃才按照丈夫的想法,把他和潘素结婚的事告诉了婆婆。生米已成了熟饭,婆婆也就承认了潘素的身份,并让她回天津参加了公公张镇芳的葬礼。

潘素到了张家,才知道张伯驹不但有妾,还是两个,感到十分伤心,哭得死去活来,决心要走,后来多亏婆婆的劝解,潘素才留了下来。

20世纪50年代,王韵缃由已在天津市妇联工作、吉鸿昌的遗孀吉胡红霞的劝说下,和张伯驹离了婚。对于和张伯驹离婚,王韵缃没有什么怨言,她知道自己的文化程度低,不懂艺术。她很理解张伯驹,知道张伯驹和潘素都是有学问的人,有共同的爱好和语言。王韵缃和张伯驹离婚后,不久就去了石家庄,和儿子张柳溪住在一起。至此,只有潘素留在了张伯驹身边,陪伴他度过了才华横溢、多有建树,而又多灾多难、苦乐兼备的一生。

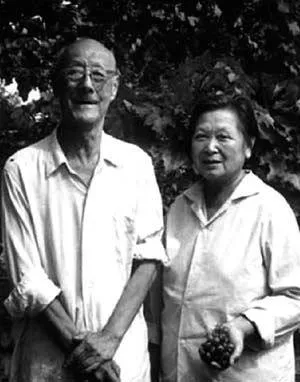

(摘自花城出版社《张伯驹传》 "编著:张恩岭)(图片 "67 (5).jpg 图注:晚年的张伯驹与妻子潘素。)