温柔敦厚的潘光旦

2015-04-29

潘光旦先生是百年中国学术图景中“特立独行”的一位巨子,笔者内心,一直将潘先生视为老清华社会学系的灵魂人物。

潘光旦先生(1899~1967年),江苏宝山人氏。先生一生与清华大学的缘分,用梅贻琦校长“生斯长斯,吾爱吾庐”来形容,亦很恰当。潘光旦14岁入清华学堂,1922年赴美游学,1926年哥伦比亚大学硕士毕业回国。在沪奋斗8年,任教于吴淞政治大学、光华大学、中国公学。1934~1952年,除西南联大8年,一直在清华大学教书育人。院系调整之后,1952~1967年,担任中央民族学院教授。

潘光旦先生作为一代社会学名家,曾经提出“人文史观”,该学说的主旨是说,人才的成长,依托于社会环境和个人禀赋。

潘光旦的父亲潘鸿鼎先生为戊戌科(1898年)进士,曾任翰林院编修,属于梁启超一流的开明派,潘光旦就毕业于父亲创设的洋学堂,喜爱英语。潘老先生对儿子的家教,十分宽容。推究成名后的潘光旦,之所以中西会通,古今贯通,文理融通,实在渗透着老先生的心血。潘鸿鼎老先生于1913年英年早逝。同年,潘光旦入清华学堂。

在清华,潘光旦不仅参与了“丄社”,结识了挚友吴泽霖、闻一多,而且,得遇名师梁启超先生。梁先生对潘氏的《小青事考》一文给以褒扬,称赞潘光旦思维缜密,具有科学和人文双重素养。梁先生谆谆告诫得意门生,不要向自己学习,泛滥无归。

1915年,潘光旦在一次跳高中伤及右腿,1916年1月18日不得已锯掉大腿,从此潘光旦用上双拐。

后来潘先生拄着双拐,来到美利坚,先后就读于达特茅斯学院和哥伦比亚大学,围绕着生物学,进行着广泛的人文阅读和思考。1926年硕士毕业,他迫不及待地拄着双拐回国。

在上海8年,潘光旦收获了爱情和友谊。夫人赵瑞云女士,乃职业女性,婚后相夫教子,育有4个女儿。潘先生和太太,恩恩爱爱,和和美美,人称“没有任何家庭问题的社会学家”。

潘先生诚恳待人,在学术界是出了名的,与朋友探讨学问,切磋诗文,快慰平生!胡适、梁实秋、徐志摩、闻一多、余上沅,都是潘光旦的知己。据潘先生西南联大时期的弟子韩明谟介绍,以上那些好友,都曾在潘家住过。

胡适先生1930年底来到北京大学,闻一多先生1932年来到母校清华大学;梁实秋和潘光旦,于1934年分别从青岛、上海汇聚北平,梁氏担任北京大学教授,潘光旦担任清华大学社会学系教授。

潘先生重回母校,感慨万端。既有甜蜜的回忆,又有着苦涩的印记,但是,更多的是保持着一份宁静。喜欢手握烟斗,与友人娓娓而谈的潘光旦,从容恬淡。1936年,他接替吴景超先生,成为清华大学教务长。

潘氏来到清华大学时,社会学系的学生寥寥无几,只有一位硕士研究生。这位研究生毕业于近在咫尺的燕京大学,授业恩师吴文藻。潘先生1934年来到社会学系,这位学生已经学习了一年,1935年毕业时,潘先生出席了这位小伙子的论文答辩。在以后漫长的岁月中,潘先生与这位小伙子成为生死之交,他的名字叫费孝通。

潘光旦先生来到清华大学,除了史禄国先生,与陈达、吴景超、李景汉3位先生坦诚相见,为社会学的本土化贡献巨大。李景汉先生与潘先生同年入住清华园,以《定县社会概况调查》闻名;吴景超先生学问延续芝加哥学派的路数,为城市社会学名家;陈达先生乃清华大学社会学系的创系主任,国际知名的劳工和人口问题专家。

潘先生在清华大学开设“家庭演化”、“家庭问题”、“人才论”、“西洋社会思想史”、“儒家之社会思想”等多种课程,并且本着学人议政的传统,抨击时弊,激浊扬清。

由于具有丰厚的学术滋养、宽阔的文化胸襟和与生俱来的那份诚恳和厚道,潘先生对于各种文化具有同情的理解与温情的敬意,成长为一代文化通儒。他所著的《中国伶人血缘之研究》、《明清两代嘉兴的望族》,立论通达,见解精辟。

潘先生力主妇女的职责当以家庭为重,当堂受到大学女生的批判和抨击,但是,潘先生循循善诱。1967年6月10日,一代通儒死于费孝通的怀抱之中,中国社会学的薪火,以一种独特的方式得以继替。

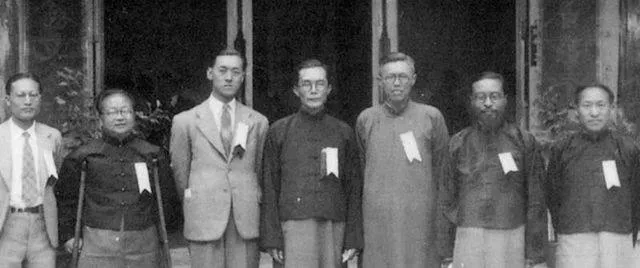

(摘自新星出版社《那些有伤的读书人》 "作者: 谢志浩)(图片 "881941年清华大学校庆时领导合影。右起:叶企孙,冯友兰,吴有训,梅贻琦,陈岱孙,潘光旦,施家炀。.jpg "图注:1941年清华大学校庆时领导合影。右起:叶企孙,冯友兰,吴有训,梅贻琦,陈岱孙,潘光旦,施家炀。)