高中:荖浓溪上游的小村

2015-04-29

从村子往正西方,翻过一座中等海拔高度的大竹溪山,就是“八八风灾”时遭遇最大灾变的小林村了。不过,这两个村子间没路可通,若要从小林前往高中,势必得下抵甲仙,再沿着南横公路北上,先经过宝来。但没人这样旅行的,多数游客抵达这处荖浓溪泛舟的起点,眼看前方山高水险,大概都不会有意愿再往前了。

百年前英国摄影家汤姆生深入六龟旅行,描述地理环境时,宝来仍是布农人的领域。那时平埔人辗转移居到六龟,总是惊悸不断,深深畏惧着这一强大族群的威胁。如今宝来是汉人拓垦荖浓溪的最后一站,商业蔚然的媚俗观光氛围,比旁边的大溪更容易浮溢街衢。

若过了宝来,南横公路开始蛇样蜿蜒,盘绕着陡峭的山区,真的没什么商家和生意。一路上,只有几处紧促、窄仄的休憩亭子,三两间没有多少游憩内容的民宅。多数轿车都是仓促地经过,急驶入南横公路的高山峻谷之间,或者是赶赴东海岸的蔚海蓝天。连出生在此的年轻人都不想久留,宁可到城市里找工作。这段山路多半陡险曲折,唯有一些稍见平坦的凹山隙谷,便散落着高中部落的人家。如今居民以布农人为主,间有一些客家人,以及内化为布农人的南邹人。平时的村子里,老幼妇孺为多。

10年前,为了追寻汤姆生的行迹,我曾经冒失地到来,停驻了一个午后。此村盛产梅子、山芋、山苏、地瓜之类,并无特别的经济作物。后来,我在一家水果摊买了当地的芭蕉吃。贩售的中年妇人,还带着一对未上学的儿女。每天一早,她便在村子前摆摊,通常整天下来,只有零星顾客上门。她有大半时间照顾儿女。

问了好几个人,都知道达摩瀑布,还有一处小温泉外,就数不出其他重要的景点。那时村人也还没什么观光愿景,整个部落死气沉沉。活着的唯一可能,似乎就是等待迁离,或者消失。面对着妇人的凄苦无助,还有小孩的无辜与稚气眼神,很难想象,当年西方旅行家走访此间山区,看到平埔人,听及此一族群时,充满惊恐的害怕形容。但当年,平埔人的那种畏惧犹疑,反过来也激发了西方探险家的好奇,进而想象这一族群的壮盛,甚而揣测着这座山区或许蕴藏着什么吧!早些时,另一位行径争议甚多的英国探险家必麒麟冒险到荖浓溪,在自传式的旅记《历险台湾》里,便再三提及寻找肉桂等可能的香料植物。抵达荖浓溪上游时,他也邂逅了一个奇特的景象:一位居住东部的施武郡群布农人,刚好带了6位战士来访。他们披兽皮着红衣,一身华丽盛装。同时,携带了熊皮、鹿皮和兽肉等物资,翻山越岭到此交易。部落里的妇人和小孩忙着打点丰盛的食物和饮料,准备招待这些远道来宾。此地乃登玉山群峰之径,更是东西族群交易的重要驿站。

4年前,我跟随一群建筑学者前来评量社区营造。根据参访的缘由,这座先天条件不良的村子从未泄气,一直认真摸索生态思维。他们选择村落旁边的塔罗流溪,作为自然保育的示范,尝试带动新的观光可能。为了迎接远道的贵宾,高中部落里的人穿着布农礼服排成一列,整齐站在紧邻着南横公路的塔罗流溪边。

我顿时又想起了,百年前探险家在此山区的见闻。只是我们并未喝酒跳舞,也未进行任何致词,而是由族群里的耆老和向导带领着,先上溯塔罗流溪,观察当地的自然保育状况。

谈起原住民部落的护溪行动,大家都会想到90年代初,邹人在山美村达娜伊谷溪,展开护溪护鱼的成功案例,现在不少部落也积极仿效着。达娜伊谷溪的保育,除了巡逻防猎,禁止毒鱼外,还选定河段,筑起溪石护堤。等溪里的苦花(台湾山地溪流中的一种鱼——编者注)多了,成为优势族群。邹人又担心食物匮乏,还定期喂食。苦花通常很怕人,愈大尾,愈爱躲在岩洞深处。一旦大咬上钩,拉扯特别带尾劲,溪钓者常视为过瘾的挑战。

但达娜伊谷溪的苦花,早已养成大相径庭的习惯。当观光客站在溪边,总会看到成千上万的溪鱼,毫无畏惧地涌现。若带了饲料喂养,更会形成鱼群竞食的壮观场面。

高中部落为了保护塔罗流溪,防止外人偷偷进来捕猎,照例会轮番派人巡逻,但他们并未采用达娜伊谷溪的模式,宁可保持溪岸的原貌。大自然把这溪冲刷成什么样的环境,就保持那种风貌。

在溪流较深较湍急、不易跨越的位置,他们只搭起一座简易的竹桥。其他过溪之处,完全利用溪石,踩跳而过。沿着溪岸,他们也未特别铺设任何石阶,而是以人踩出的小径为主,整理得较为宽阔。整条溪,只有在迎接我们的桥边入口,盖了一间休憩的大凉亭。沿着森林蓊郁的溪岸往山谷走去,我一边走,正思考着这样的建设如何看待时,旁边一位学者悄悄靠过来嘀咕:“刘老师,你是懂自然生态的,一路什么建设都未看到,跟其他原始溪流一样,怎么看待呢?”

这一问,害我顿时放缓脚步,走起路来若有所思。继续往前,除了溪鱼,整条溪也是蝶道。一些空地上集聚着各种蝴蝶,忘情地吸食矿物质。

我再次想起,百年前,英国博物学家郇和在南部看到蝶群迁移的惊人画面。往这小山谷抬头,也有各样色泽的蝴蝶,沿溪上空来去,或在林冠上层翩翩起舞。霎时被阳光刺得眯眼的我,满意地微笑着。再低头下望溪流,仍未看到任何一尾大鱼。只有一些像大肚鱼般长度的小鱼,在溪边游来游去。这样清澈的溪水怎么会没大鱼呢?我驻足岸边,左俯右瞰时,一位盛装的中年向导走过来:“想要看鱼吗?”

我点点头。

他随即解释:“为了证明溪里面的确有大鱼,我现在要做一件很不好的事。请你原谅我。我平常是不会这样的。”

他这一说,我愣了一下,摸不清楚意图,却只见他从口袋中掏出一块面包。撕了一小片后,轻轻抛出。

面包片一着水面,原本躲在岩石下的肥大溪鱼快速涌现,竞相过来抢食。面包片被啄食不见了,鱼群随即消失。再丢一次,争抢的惊心画面再度出现。这里的鱼群似乎很害怕人类驻足。但我瞄到了,好些鱼在快速翻跃时,侧腹闪现大片的银白光影。还有不少庞然而圆滚的苍黄鱼背,数度破水而出。那闪逝不及零点一秒吧,但一看即知。

达娜伊谷溪的苦花,熟悉了人群丢面包的习性,总像锦鲤般贸然群聚溪岸,甚而也一齐张口,等候嗟来之食。但这儿让我回到了传统山川的环境,表面看不到任何生命动静,仿佛死寂一片的溪涧。

随手一掷面包的画面,过去在山林寻常遇见,原本没什么,但经过部落向导这一充满歉意的理性叙述,紧接着,再看到苦花们的野性演出,我暗自惊悸,感动不已。

没想到,非人类为中心的深层生态学理念,在此已然落实。更吃惊的是,部落里的老人都能解说一些溪流环境的知识。很显然对于溪流的保护,这里已经达成一个共识。或者,传统狩猎文化里更深的环境奥义,部落族人又有一番体会。保育溪鱼或溪流生态,并不是纯然为了观光,而是共生,依循自然的脚步循环。

走完溪径,村人在凉亭表演布农人著名的八部合音,以及狩猎祭的舞蹈。八部合音和谐的自然美声举世闻名,不少布农部落晚近便受邀到各地访问,甚至巡回世界表演。但此地位处偏远、贫瘠,再者人口有限,八部合音的水准恐无法达到一般专业要求的水准。他们只因为有贵宾到来,因而努力想把自己最好的一面展现出来,一如摆在我们眼前的简单食物。表演完后,好几位妇人背起幼儿,小心地绑好包裹,匆匆离开。不知是赶回家去煮晚餐,或者继续采收李子的工作。留下来的多半是耆老和解说向导,诚恳地期待我们提供一些看法,切磋如何经营部落的环境。

若未在此生活个两三年,我们怎敢有建言呢?这一穷困的部落,显然无法保存昔时的荣光,却也未期待大量游客的到来,毫无保留地把家园辟为观光游憩景点。他们只是简单地活着,想要有尊严地活着。

宣扬、承传和重新寻找传统祖先生活智慧的原住民部落,晚近愈来愈多,但愿意深入理解生态意涵的原住民部落,大概就不多了。遥远而简单的高中部落,却默默地在努力实践,着实叫人尊敬啊。好多年前在那几个村子做调查,记忆很深刻。村子里受访的老人家里一贫如洗,还要养一个智能不足的孙子,但腼腆的他,竟然为了我们两个素不相识的客人杀了一只山鸡,让我们非常过意不去。晚上,他就参加老人的聚会一块唱八部合音,唱得专注认真,生活的艰困仿佛在融入的歌唱里得到祖灵的祝福和抚慰。

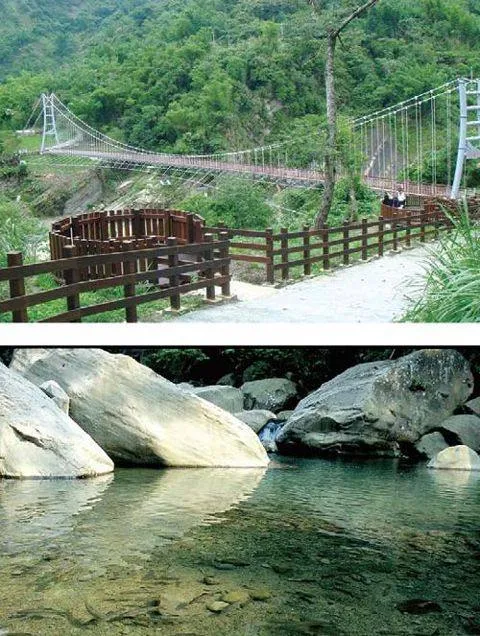

(摘自广西师范大学出版社《十五颗小行星——探险、漂泊与自然的相遇》 " 作者:刘克襄)(图片 "32 (3).jpg "32 (1).jpg 图注:达娜伊谷溪生态公园。)