《辞海》修订:为中共党员杨度正名

2015-04-29

1975年10月7日,周恩来第四次大手术后的第十八天。癌细胞已扩散至全身,他终日卧床不起,不得不取消了所有的接待活动和日常散步。

据《周恩来年谱》记载,这一天,周恩来嘱秘书转告时任国家文物局局长王冶秋,“筹安会六君子”之一的杨度,晚年加入中国共产党。他托王冶秋将此情况转达中华书局辞海编辑所《辞海》编辑委员会,在写“杨度”这一人物条目中,须将此史实写入,以免湮没无闻。

1975年12月,周恩来的指示,通过时任文物出版社总编辑金冲及,传达到了中华书局辞海编辑所。

辞书修订

时任辞海编辑所副总编、后任上海辞书出版社社长和总编辑的巢峰向《中国新闻周刊》介绍,编辑《辞海》,每一个词条都必须反复考证,有证明材料,不能出错。而周恩来的这个说法虽然权威,但却缺乏资料证明。调研的任务,交给了历史地理编辑室主任谈宗英。

1936年,《辞海》第一次出版,由时任中华书局辞海编辑所所长舒新城主编。1957年,已经退休的舒新城向毛泽东进言,建议再次修订《辞海》,得到了毛泽东的赞同。次年,中华书局辞海编辑所成立,舒新城再次主持《辞海》的修订工作,直至1960年去世。

1959年,29岁的上海师范学院(今上海师范大学)历史系青年教师谈宗英被借调到辞海编辑所,参与了该版《辞海》的修订工作,负责历史类词条。

“杨度”词条也是其中之一。当时,有关杨度的资料很少。他们只知道,袁世凯死后,杨度可能去了上海,但没有查到可靠的记载。他们还找了上海市文史馆副馆长陶菊隐的书来看。陶菊隐当年是行走在老上海滩的记者,他在文章中曾提及,杨度晚年与共产党人走得很近。当然,这个说法不可能在词条中得到采用。

1965年4月,《辞海》(未定稿)在内部发行。关于杨度的词条写道:

杨度(1875~1932年),近代政客。字皙子。湖南湘潭人,王贻运门生,留学日本。1902年与杨笃生创刊《游学译编》,后为清政府出洋考察宪政五大臣起草报告,任宪政编查馆提调。1907年主编《中国新报》(月刊),主张实行君主立宪,要求清政府召开国会。辛亥革命爆发后,受袁世凯指使,与汪精卫组织国事共济会,破坏革命,拥袁窃国。1914年袁世凯解散国会后任参政院参政,次年勾结孙毓筠、严复、刘师培、胡瑛、李燮和组织筹安会,策划恢复帝制。1916年袁世凯死后被通缉,流寓上海。

“未定稿”本拟第二年定稿发行,但“文革”爆发,新修订的《辞海》没能出版。

1971年3月,在国务院召开的全国出版工作会议上,周恩来指示,要继续修订《辞海》,并将其纳入国家出版计划。在“工宣队”和“军宣队”领导的大批判下,这项工作断断续续。

1974年,中宣部、中组部、外交部、国家民委、国务院侨办、国家宗教事务局等部门组织力量,开始审定《辞海》条目,修订工作才步入正轨。

“筹安会六君子”之首、历史教科书中的“帝制余孽”,忽然成为周恩来口中的共产党员,让谈宗英大吃一惊。84岁的他向《中国新闻周刊》回忆,接到任务后,他开始搜集历史资料,寻找杨度后人。

“二等公民”

杨度有2个妻子,8个孩子。大太太黄华育有2子:杨公庶和杨公兆。二太太徐粲楞育有3子3女:杨云慧、杨云碧、杨公素、杨公敏、杨云洁、杨公武。

杨公庶和杨公兆1914年留学德国,分别攻读化学和地质学。1915年末袁世凯称帝后,他们被留学生中的进步组织摒除在外。两人不再关心政治,埋头读书,得到博士学位后才归国。

其他几个子女则一直在杨度身边长大。长女杨云慧记得,中学时上历史课,老师讲袁世凯复辟时,提到“助纣为虐”的杨度,话说得很不好听,她埋着头,唯恐周围人知道自己就是杨度的女儿。

杨度带来的这种负面影响,一直持续到了建国后。

1952年,杨公庶的小儿子、17岁的杨友麒参加高考,因成绩优异被选入留苏预备班。一年后,全年级有1/3的同学因为出身问题被刷了下来,他就是其中之一。

在这之前,他和所有17岁的孩子一样,懵懵懂懂,不关心政治。这次,他受到了很大打击,第一次意识到,自己原来是“二等公民”。

他选择了有苏联专家的大连工学院化工系。因为俄文免修,他自学了英语,大三后又自学了德语。毕业后,他留校任教,多次申请入党,“久经考验”后,才终于被吸纳入党。

相比之下,哥哥杨友龙比他幸运。

1951年,杨友龙考上清华大学机械系,一年后入党,曾担任过学生会副主席,毕业后留校任教。“文革”时,他从未因为杨度的原因被批斗。“文革”结束后,他进入北京市经委任总工程师,直到退休。

一直以来,关于杨度的真实身份,在杨家是一个复杂难言的问题。杨友麒则告诉《中国新闻周刊》,他在建国前就已经知道,祖父和共产党走得很近。谈宗英等人在杨家收获不大。他们向北京有关部门去函征询情况,也没有结果。因为当时历史地理编辑室任务繁重,他们很快投入到其他词条的准备工作中去了。

“杨度确是同志”

事情的转机发生在1978年。

这年7月30日,国家文物局局长王冶秋在《人民日报》发表文章《难忘的记忆》,披露了周恩来嘱咐他为杨度恢复名誉一事。

9月6日,《人民日报》第三版刊登了时任中联部常务副部长李一氓的文章《关于杨度入党问题》,文章白纸黑字地写道:“杨度确是党员,确是同志。”李一氓说,他1930年就听说,杨度是党员。此外,在上海的中共中央1930年出版的《红旗日报》的报头,就是杨度题的。

同样在这一版,还刊登了中国人民对外友好协会党组副书记夏衍的文章《杨度同志二三事》。夏衍在文章中说:“现在,知道杨度是‘筹安会六君子’者多,知道他是共产党员者少,因此,跟他有过工作关系的人,有实事求是地说明事实、表扬他的晚节的责任。”

夏衍写道,李大钊牺牲后,杨度的思想发生了很大变化,和章士钊奔走营救被捕的共产党员,周济遇难者家属。1929年秋,经周恩来批准,他加入了中共。周恩来离开上海后,组织上决定,由夏衍和他单线联系。

夏衍每月跟他联系一次,给他送去党内刊物和市面上买不到的“禁书”,也与他谈论国内外形势。他则不止一次地把亲笔写的国民党内部情况,装在用火漆封印的大信封内,经由夏衍转给上级组织。夏衍最初只知这是一位姓杨的秘密党员,后来逐渐熟悉了才知道,这便是鼎鼎大名的杨度。

夏衍回忆,杨度曾对他说:“我平生做过两件大错事,一是辛亥革命前,我拒绝和孙中山先生合作,说黄兴可以和你(指孙中山)共事,我可不能和你合作,对这件事,我后来曾向孙中山先生认过错;二是我一贯排满,但我不相信中国能实行共和,主张中国要有一个皇帝来统治,这件事直到张勋复辟后,我才认了错。”

对自己的入党动机,杨度曾跟夏衍说:“我是在白色恐怖最严重的时候入党的,说我投机,我投的杀头灭族之机。”

从丙等到乙等

有了王冶秋、夏衍和李一氓等人的相关文章,周恩来交代的任务可以完成了。

谈宗英告诉《中国新闻周刊》,在《辞海》的编辑中,历史类词条分特、甲、乙、丙、丁5个等级。特等就是毛泽东、周恩来这样的词条,甲等是孔子、汉武帝等。丁等是最低一级的,如某个皇帝的年号。等级越高,字数越多。他的印象中,“杨度”词条从原来的丙等提升到了乙等。

重要的条目,会送中央文献研究室审定,普通词条则由编审(上海各出版社都派了编审参加审稿工作)审定。“杨度”词条由辞海编辑所的中国近代史学科主编陈旭麓(华东师范大学历史系教授)执笔修改,经辞书出版社编辑、编辑室主任和总编三审定稿。谈宗英记得,因相关资料详实可考,“杨度”词条没有专门送审。

最终修订的“杨度”词条,约276字:

杨度(1874~1931年),近代湖南湘潭人。字皙子。王贻运门生,留学日本。1902年(光绪二十八年)与杨笃生等创刊《游学译编》,后为清政府出洋考察宪政五大臣起草报告,任宪政编查馆提调。1907年主编《中国新报》(月刊),主张实行君主立宪,要求清政府召开国会。辛亥革命爆发后,受袁世凯指使,与汪精卫组织国事共济会。1914年袁世凯解散国会后任参政院参政,次年与孙毓筠、严复、刘师培、胡瑛、李燮和联名组织筹安会,策划恢复帝制。袁世凯死后被通缉。后倾向革命,1927年李大钊被军阀张作霖逮捕前后,他曾多方营救。晚年移居上海,加入中国互济会及其他进步团体。1929年秋加入中国共产党,在白色恐怖下坚持党的工作。

在词条中,杨度的生卒年均做了更正。同时,“破坏革命”、“拥袁窃国”、“勾结”等负面定性词语都消失了。

巢峰告诉《中国新闻周刊》,现在回过头去看,杨度为党所做的贡献,当时说得还不够多,可以再增加更多的细节。

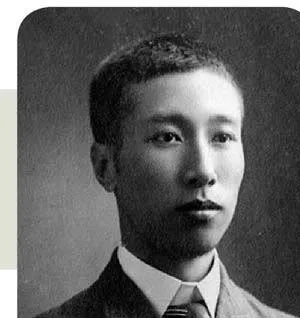

(摘自《中国新闻周刊》 "本文作者:徐天)(图片 "50 (3).jpg 图注:1905年,在日本留学时的杨度。 " "50 (4).jpg 图注:1920年,杨度和家人在长沙合影。从左至右依次为:杨云慧、杨云洁、二太太徐粲楞、大太太黄华、 杨度母亲、杨度、杨云碧、杨公素、杨公敏。长子杨公庶和二儿子杨公兆在德国留学,最小的儿子杨公武尚未出生。)