盛宴常在

2015-04-29Lina

《黄金肘代》的热映,让影片的取景地、萧红曾生活过的哈尔滨又进入了我们的视线。事实上,这座城市从未远离自己的“黄金时代”。做为中国东北最“洋气”的目的地,哈尔滨的风流气度不只流露在如博物馆般荟萃的一座座建筑中。在这里,文艺修养几乎是每位市民的标配,整体水平之高出人意表;温暖的小咖啡馆常高朋满座,来者不论年龄,谈及梦想总是双眼发亮;中西合璧的美食完全化入家常,优雅诗意与豪爽自然并行不悖……建筑、音乐、舞蹈、文学、艺术、美食,一场场精神的盛宴此刻正上演在哈尔滨的四面八方,你来,就看得到。

“随着最初几场寒冷的冬雨,这座城市一切令人沮丧的现象都突然出现了,高大的白色房子再也看不见顶端,你在在街上走,看到的只是发黑潮湿的路面”。冬天的哈尔滨冷得让人绝望,我衣着臃肿地走在中浑身早被寒风穿透,脑中不由浮现出海明威这段描述巴黎寒意的经典文字。

幸好,当时的巴黎有数家令人惬意的咖啡馆,它们的温暖、洁净与友好驱散了阴冷天气在人心上投下的愁云,这座城市才得以成为一席流动的盛宴。今天的哈尔滨也有几家这样的咖啡馆,我穿过拥挤的人群,转到马迭尔宾馆西边的辅街红专街前行,随着视野和心绪逐渐开朗,其中一家——甜甜圈驿站咖啡就到了。

这家咖啡馆位于历史建筑“犹太私人医院”中,主人星月身量娇小,这个哈尔滨姑娘从小就住在这栋砖木结构的建筑里,中央大街曾是她嬉戏笑闹的游乐园。“上小学时,院子里还有好些户人家,但一点儿都不显杂乱,有个总是很香的小花园,楼上的阿姨常常弹琴、唱歌,这些我都记得”。不过,铭牌上所说的“装饰艺术运动建筑风格”,星月并不是很了解,她只觉得自家的“外立面比较独特”。说话间,一个学生模样的人推门进来,朝我们热情招呼。星月一笑:“你约的人到了,他对哈尔滨的老建筑可是如数家珍,还是请他讲讲吧。”

老 筑里的黄金时代

常在哈尔滨各个咖啡馆做主题讲座的刘东明是星月的好朋友,我与他的相识源白当地的民间公益文化传播团队“大话哈尔滨”,正是后者不断推送的图文故事激起了我对这座城市最初的兴趣。刘东明毕业于鲁迅美术学院,正职是朝九晚五的国企员工,业余时间爱搜集城市掌故,走访历史建筑。这一次,我邀请他作为“地陪”。

刘东明带我走出咖啡馆,“能看到正门上方的大理石方柱子吧,房顶中间还有扁方的柱形装饰探身下来,它们勾勒出的几何线条可以说很简单,甚至有些机械,那便是装饰艺术运动的特色之一”。装饰艺术运动率先在欧洲流行,1930年前后才流行于美国,而这栋建筑建成于1931年。“所以说,当年的我们算得上身在艺术最前线了”。

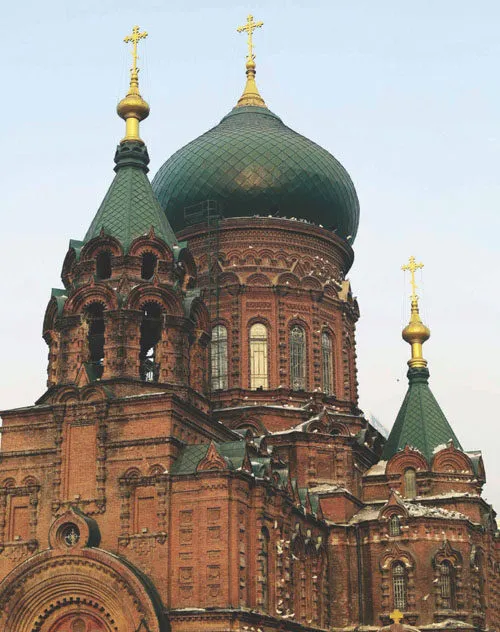

既然聊到了犹太私人医院,刘东明便和我一同沿红专街穿行至犹太人曾聚居的通江街,路口旁的建筑黄墙绿顶,非常显眼。他让我注意尖券形的窗户,女儿墙上的塔柱和镶有六角星形的穹顶、窗棂。毫无疑问,它是典型又多少有些华丽的犹太风格建筑。“这便是刚刚重生的犹太老会堂。”刘东明说老会堂的维修改造精细到几乎前所未有:中厅的十六根松木立柱,原材取白俄罗斯当地树龄逾五十年的红松、樟子松,十多个有二三十年经验的老木匠手工锯、刨、雕、磨,通力合作了两个月,才最终完成;楼梯铁艺花饰并非铸模产品,而是由得到俄罗斯铁艺匠人真传的老师傅用原始铁料手工捶打完成的;地面、墙壁、楼梯、围栏、灯饰,从颜色到细节,都是反复试做样本、对比调整之后,才达到如今修旧如旧的效果。“万幸的是,木雕、浮雕、铁艺等元素因为频繁出现在历史建筑中,潜移默化,融入了哈尔滨人的日常审美,许多新建小区也少不了这些要素,所以手艺一直没丢,似乎还有发扬光大的迹象。”刘东明的玩笑透露几分欢欣。

老会堂的新身份是音乐厅,每周四场演出,乐音不绝于耳。刘东明有时会西装革履前去赏乐,周遭坐着的也尽是华服打扮的当地人。“仿佛回到了哈尔滨作为国际大都市的黄金时代”——刘东明所说的黄金时代,正是犹太风格建筑、巴洛克风格建筑、文艺复兴风格建筑、折衷主义风格建筑、新艺术运动风格建筑在哈尔滨层出不穷的20世纪初。当时,随着中东铁路竣工通车,海内外移民纷至沓来,这座位于铁路交汇点的年轻城市迅速成为了人情风土和文化艺术的大熔炉。

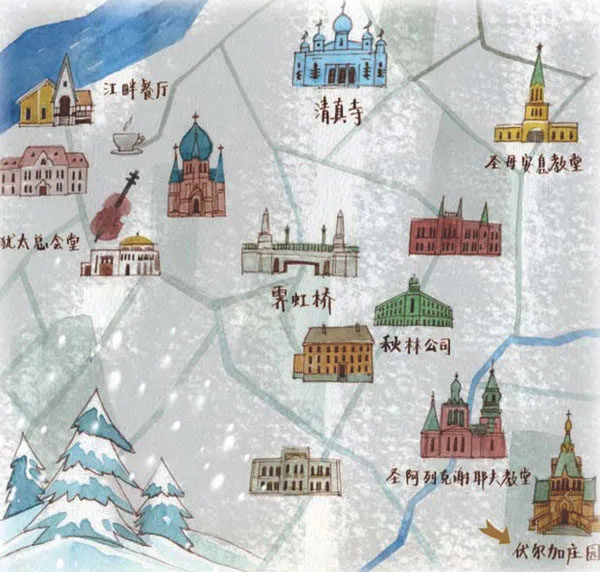

刘东明偶尔会在南岗展览馆中客串讲解员。在这个位于中东铁路高级职员住宅旧址的展馆中,精心制作的三维动画影像还原了哈尔滨彼时的繁盛:圣母帡幪教堂、中东铁路管理局办公大楼、铁路文化宫、哈尔滨工业大学图书馆、秋林公司、秋林俱乐部等至今尚存的各异建筑,与业已消失的“喇嘛台”——圣尼古拉大教堂等建筑共同林立在白西而东修建的大直街上。车水马龙中,金发碧眼的异国来客与黄皮肤、黑头发的当地人摩肩接踵,交谈甚欢。

这情景让我想起作家阿成曾经描述的哈尔滨,在他看来,对背井离乡的外国侨民而言,哈尔滨是一个梦,他们出钱、出智慧、出劳力,在这座城市里建造各式各样的楼房、商店、街道、民宅、花园,努力建成自己家乡的样子,哈尔滨就这样成为了真实世界中的一座理想城市。刘东明对此表示赞同,他更庆幸这座理想城市的历史不过百年,虽然期间也经历曲折,那些不为人知的老建筑却都还在,萦绕其中的浪漫、雅致、富足也还在。

刘东明说,祖父母辈的忘年交总会向他提及俱乐部里不停上演的优美歌剧、话剧、交响乐、室内乐、芭蕾舞,提及他们父母那些拉得一手不错手风琴或小提琴的外国朋友,“在这样的家庭里,不学上一两种西洋乐器、歌舞、绘画,爷爷奶奶的关都过不去”。他也有许多朋友像星月一样,生长在欧式风情浓郁的老房子中,儿时就在开得灿烂的花园草地野餐,到竖立着精美冰雕的广场上玩耍,对他们来说,啤酒、红肠、大咧巴、酸黄瓜、红菜汤是家常味道,西装、披肩、裘皮、长筒靴是平日穿着,餐桌上一定得铺上一块漂亮的格子布,家里也常常要摆上几束鲜花。至于无所不在的老建筑,许多过去都是商铺所在,“去巴洛克风格建筑里买点儿菜,再到文艺复兴风格建筑中买啤酒”是实实在在的日常。“或许,这才成就了哈尔滨尚存几许的‘洋气’吧”。

造梦之城

尽管早知胡泓是中俄混血儿,但当留着俄式小胡子、操着东北普通话的他坐在面前时,我还是有些错愕。但这错愕很快被巨大的震撼取代,因为他的杰作之一、我所在的露西亚节日花园西餐厅实在太美、太梦幻了:室内胡桃木雕装饰铺天盖地,占据了全部视线,纹样图案千变万化,有繁花,花瓣栩栩如生,有美人,姿容跃然墙上;透雕楼梯扶手厚重、结实,曲线却流动、轻盈,楼梯面向两幅油画,《鲜花的女儿》借鉴了缪夏的装饰画风格,《桦树林的精灵》的配色则尽显当代艺术的奇思;每一盏灯都独具特色,光线并不十分明亮,打在精工细作的瓷器和有些年头的相机、钢琴上,却温润得恰到好处……

这个宫殿一般的西餐厅,由整体到细节,从桌椅到台柜,每一笔创作都出自旅居日本、现住哈尔滨的胡泓之手。此刻,他与就读于北京大学历史系的忘年交栾颖新正一边喝着咖啡和红茶,一边听我分享寻访老建筑的故事—栾颖新与刘东明相熟,她也是“大话哈尔滨”的供稿人之一。

“你去过另一家露西亚吗?更喜欢哪一家?”听罢我对“黄金时代”的追忆和感叹,胡泓问道。他说的另一家是中央大街街头的西餐厅,前年夏天,我曾在朋友的强烈推荐下去那儿品尝过牛排和红菜汤,很地道。与身处的这家露西亚相比,它同为欧式风格,却朴实、家常得多,面积也不大,很像旧时的俄式客厅。那家餐厅还有“哈尔滨俄侨纪念馆”之誉,墙上挂着大大小小的相框,展示着俄侨们的老照片,也展示了俄侨妮娜在哈尔滨的波折一生,店中的那些古旧家具和器具更是妮娜的遗物。

“现在的这家。”栾颖新抢答道。她指的是让人见之难忘的节日花园西餐厅。胡泓笑着点点头,回答有些意味深长:“之前的那家露西亚就像老建筑一样,它有黄金时代的情怀,却属于过去;现在的这家露西亚属于当下,却拥有那时的精、气、神。”这解答了我在寻访老建筑时频频生出的困惑。那一天里,最常听到的词语不是“过去”便是“当年”,所见的建筑尽管状况尚算得上良好,却也让人存疑:短短一百年并不能让哈尔滨尽数失掉辉煌年代的印记,那么,两百年乃至更久呢?

幸好,胡泓用这样一家青出于蓝的餐厅给出了答案。天色将晚,餐厅里喝下午茶的一拨客人换作了吃晚餐的一拨,衣衫美丽的服务生穿梭忙碌起来。来的都是一家数口或一对情侣,本地人居多,从他们点餐的熟练程度和与服务生的熟识程度可见一斑。“他们来我这儿不是吃西餐,而是吃俄国家常菜”。建筑师出身的胡泓说自己其实并不擅餐饮。“我想传递的只有妈妈做的俄国家常味道,以及我所理解的哈尔滨建筑风格,恰如阿成所说——一个梦”。

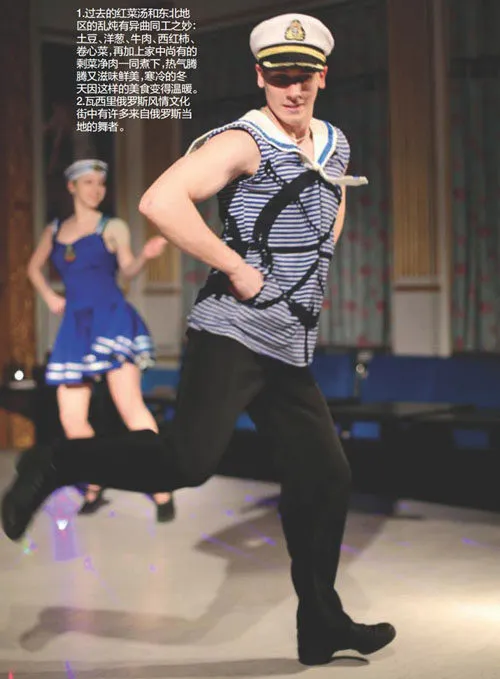

吃着分量有些惊人的罐牛和烟熏大马哈鱼,喝着“常温冰过”的威士忌,胡泓和我聊起了附近的瓦西里俄罗斯风情文化街。这条位于中央大街地下的街道将俄罗斯的餐厅、酒吧、画廊、剧院、食品店、工艺品店尽数还原,力求原汁原味的俄式装潢、无处不在的俄罗斯工作人员常让人有身临异国的错觉。与露西亚相比,占地广大的瓦西里算不得精工细作,但经营者赵一群“造梦”的理想,与胡泓同出—辙。

同样致力于“造梦”的,还有伏尔加庄园的主人黄祖祥。他在哈尔滨阿什河畔原样复建了圣·尼古拉大教堂,继而重建了哈尔滨的俄罗斯老建筑,如米尼阿久尔餐厅、凡塔吉亚俱乐部,复制了俄罗斯的经典建筑,如伏尔加宾馆、普希金沙龙、巴尼亚洗浴中心,俄罗斯境内早已消失的老建筑如巴甫洛夫城堡、奥尔洛夫马房、圣彼得堡渔村,也在这里重现风姿。刘东明带我去过伏尔加庄园,那时天上飘着轻雪,周围是大片树林,目力所及全是色彩缤纷的俄罗斯建筑,仿佛凭空掉下一片童话中的奇境。当看到白雪掩映的圣尼古拉大教堂时,他特别激动,“好像时空穿越”。

伏尔加庄园并非时空穿越,它只是个梦一样的地方,最具俄罗斯风情的各个建筑以这种不可能的方式齐聚一堂,其中的主题展览承载历史,冰雪活动洋溢欢声,所有的一切都上演在哈尔滨。此时,胡泓的手风琴弹唱也上演在这座城市,双语的《山楂树》和《莫斯科郊外的晚上》引来了流连店内的客人,我们围坐一图,听着、陶醉着。这样的欢乐应该也上演在瓦西里文化街,我想起“瓦西里”之名的来历,电影《列宁在1918》中警卫员瓦西里安慰妻子的话语常被赵一群拿来坚定自己——“面包会有的,牛奶会有的,一切都会有的”——理想常在,在这个如梦的城市中。

我们永远年轻

即便在熙熙攘攘的中央大街上,人称“甲哥”的甲继海依然非常显眼,他一丝不苟地穿着黑色呢子质地的三件式燕尾服,戴着领结、手套与圆顶礼帽,还吹着金色的萨克斯。这样的架势摆出来,不一会儿身边就围满了人,有拍照留念的,有指指点点的,但他始终保持着微笑,沉醉在自己的世界中。

见我过来,甲继海摆摆手,示意稍等片刻,待到一曲终了,他俯身鞠躬:“今天的表演到此结束,谢谢大家!”接着我们就这样有些滑稽地在中央大街上边走边聊,无数好奇的目光投过来,让人有点儿不知所措。甲继海注意到我的困窘,但他提出的解决方案令人啼笑皆非——“要不要给你也找一套礼服穿穿看?”他的理由让人无从辩驳:“难道你不觉得我的衣着更配中央大街吗?”

我很难将眼前这个活力四射、古灵精怪的“Cosplay达人”与资料中那个年近花甲、坐拥数家公司的董事长联系起来。但他说这不过是自己若干“出格”行为中最不起眼的了:他收藏古董汽车、电车、火车乃至飞机,还有各种亲手改造过的“甲式”吉普、摩托,隔三差五就会拿到广场上展览,自己穿着奇装异服做“车模”;他是“军装控”,家里有数百套世界各国不同款式的军装,经常一身戎装地出去逛街,引得路人围观;他曾在中央大街上组织各种载歌载舞的表演,乃至迪士尼卡通人物的大巡游……甲继海说,如此百无禁忌的缘由,都在他所喜欢的鲍勃迪伦的歌声中——Foreveryoung,永远年轻。

“永远年轻,就像哈尔滨一样”。此刻,他已带我参观过丰富收藏,又换了一身飒爽的德国军装,正襟危坐。“之前市长宋希斌说哈尔滨大气——广袤且不设围墙,洋气——欧陆风情浓郁,神气——一出手就是国际性大都市。尽管随着战争、经济调整有起有伏,哈尔滨的‘气’并没有全丢了,所以我们永远开放、永远包容,自然永远年轻”。

“更何况,像我这样的‘老顽童’一直不老,他们这样的‘新青年’又层出不穷。”他指着对面的齐佳佳与滕天啸,开起了玩笑。刚刚从沈阳音乐学院毕业一年的齐佳佳与滕天啸是FOUR-EVER乐队的成员,他们才在哈尔滨师范大学音乐厅举办了萨克斯管音乐会,以专业所学古典音乐为主,并与钢琴、手风琴、架子鼓乃至非洲鼓结合,表演形式相当丰富。当他们身着花花绿绿的演出服,演绎原创的《拉丁人在非洲》时,惯常印象中萨克斯的如泣如诉换作了另外一番快意面貌。“我们想用萨克斯抒写年轻人的蓬勃朝气,不想哀哀怨怨的,没想到却成为了特色”。

理想主义者齐佳佳谈及音乐激情四射,对哈尔滨音乐史颇有了解的滕天啸也有很深情怀:“中国第一所音乐学校是在哈尔滨成立的,现存历史最久的爵士乐队也诞生于哈尔滨,从小到大,家里没有少过古典音乐的唱片、磁带、CD。走在街上,仔细听的话,总有几家店放的是古典音乐。哈尔滨的音乐传统仿佛从未中断。”

FOUR-EVER乐队也在甜甜圈驿站咖啡驻场表演,每逢演出日,咖啡馆都座无虚席。听众大多是爱好者,间或有专业人士,每个人都有各自独到理解,诸如音色够不够明亮,滑音、颤音、吐音是不是凸显出萨克斯的特色,与其他乐器的结合是不是够合理之类的问题,许多都源白他们演出后收到的反馈。“在外求学时,会觉得哈尔滨和其他城市并无不同,回到家乡,才发现这里的音乐底子确实浓厚,有中断,但藕断丝连”。因为总有听众央求开班授课,FOUR-EVER乐队抽空也会教教学生,来的有孩童,也有成人发烧友。“几个学生家里的古典音乐收藏比我们都丰富”。

齐佳佳说,乐队算是在中央大街的夏季“老街音乐汇”上出道,而此时,冬季的“老街音乐汇”也拉开了帷幕,马迭尔宾馆二楼的阳台里,《喀秋莎》正在弹唱,街边搭建的简易舞台上,《卡门序曲》《致新大陆》《蓝色多瑙河》《鲁斯兰与柳德米拉》等音乐借由钢琴、口琴、吉他、小提琴、中提琴、大提琴、萨克斯、手风琴等不同乐器演绎出来,飘扬空中。我们所见的这一场,表演者多是各个机关单位的工作人员。几个警察大约是来得晚了,警服都没脱下,就投入到了小提琴的世界中,并迅速沉醉。

迎着寒风驻足欣赏的多是饭后消食的本地人,还有大爷大妈干脆跟着愈发热烈的《吉普赛舞曲》即兴起舞,大约是早些年的浸淫,一招一式有模有样。年轻人也纷纷被节奏明快的琴声打动,鼓掌喝彩。中央大街上的店铺这时一点儿也不扰人了,白天里叫卖不停的店员都就近静静欣赏着歌舞。没有人觉得寒冷,这座城市的精神飨宴似乎如丽日和风般让人温暖,润物细无声。