博物馆巡游

2015-04-29蔡为

对享乐型游客来说,柏林的关键词是酒精、重金属音乐、荷尔蒙。而对知识型游客来说,柏林的关键词是国会区、柏林墙、博物馆,酒吧只是夜幕降临后的助兴节目。在柏林,委实有数不清的博物馆让人流连忘返。

柏林的冬天带着一种灰色的透明调子。从十月到来年三月,大团云气在德国北部平原上空徘徊不去,把城市晕染得暗哑而忧郁。淅淅沥沥的小雨,鹅毛大雪,落叶上的白霜,傍晚从灌木丛里升起来的雾,水变换不同的形态渗入空气,传递着萧瑟和肃穆的情绪。人们从夏天的狂欢中安静下来,开始尝试与白己相处。逛博物馆不是一个群体项目,最主要的活动大概是观赏和沉思,正好与冬天的气质相符。

柏林大概有几百个大大小小的博物馆,我知道的半数不到,时至今日还常有惊喜。有时偶然路过一条不起眼的街道,却发现一个博物馆藏在街角。几个星期以前,我去拜访一位搬家到城外的朋友,发现他家隔壁有一个德俄历史博物馆。信步走进去,绿树成荫的院子里竟堆满了“二战”时两国用过的大炮和装甲车!还有一次,我在换季打折的时候兴冲冲地去市中心商铺林立的时髦街区血拼。没想到在某个装潢精美的鞋店咖啡座之间看到一个隐蔽的小楼梯,走到楼上才发现,这里又藏了一个博物馆,展出的是一段关于战争和人性的历史:在“二战”时期,这栋楼里有一个生产刷子的残疾人作坊,主人怀德先生是一位慈善家。在那个残酷年代,他将一群聋哑失明的人聚拢在自己的保护之下,其中还有不少是犹太人。作坊里陈列着当时遗留的一些器物,图片和文字资料讲述着曾在这里得到庇护的人们的故事,仿佛是一个真实版本的辛德勒名单。惨白的灯光和裸露的混凝土墙与楼下精致时尚的店铺仿佛是两个截然不同的世界,肃杀的气氛提醒着到访者:就在并不久远的过去,这里曾有过这样一段历史,其中的世界残酷、黑暗,但仍有人性的光辉在暗处闪耀。

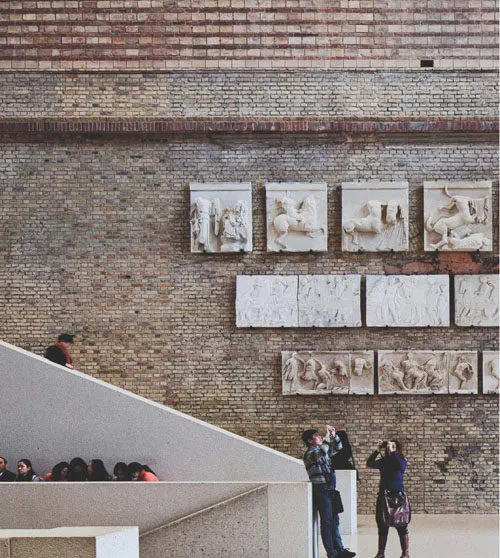

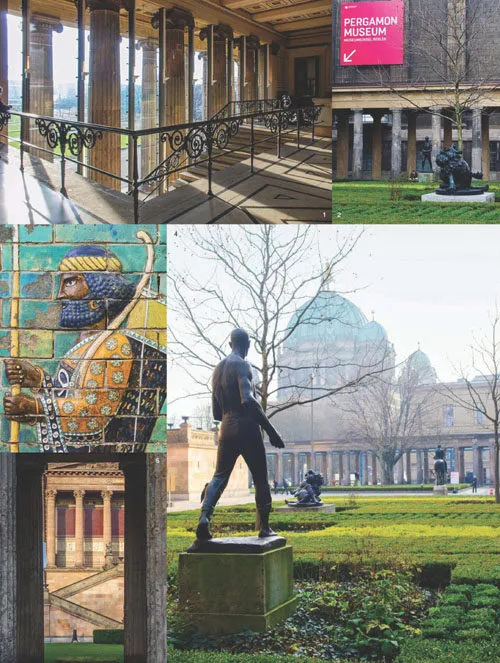

我未能免俗,在柏林众多的博物馆中,还是最偏爱博物馆岛上那几个明星:旧博物馆、新博物馆、佩加蒙博物馆、波德博物馆和老国家艺术画廊。这些著名的博物馆要一一拜访,大概几天的时间都不够。博物馆岛上的五个馆收藏与展览的侧重点不同,加起来就是一部煌煌世界文化史。印象中,我几乎从未一次看完某个博物馆的内容。虽然是博物馆岛的常客,但每次停留时间不会长于两个小时,溜达过几个展厅,细细读展品介绍,乘兴而至,兴尽而返。钟爱之处固然反复流连,但直到现在也不敢说把五个博物馆都逛了个遍。

博物馆岛的历史始于二百年前。受肩蒙思想的影响,普鲁士的几位皇帝都开明、文艺,并且注重开肩民智。腓特列大帝的侄子腓特列威廉二世筹划在市中心施普雷河上的小岛修建博物馆,展出皇室收藏的艺术珍品。他的继任者腓特列威廉三世通过一条法令,将博物馆向市民开放,从此收藏不再只是贵族皇室的昂贵消遣。古典主义大师辛克尔被任命为第一座博物馆的建筑师,他修建了矗立在柏林大教堂旁边的旧博物馆。之后的一百年间,五座恢弘的建筑陆续落成,这个小岛才被正式命名为“博物馆岛”。

遇上好天气,傍晚下班路上,我会绕到旧博物馆,在入口大厅的台阶上坐着休息一会儿。穿过两排恢宏的爱奥尼柱子,看外面宫廷花园广场上人来人往,访问博物馆的人们从我身边走过,还小声地交谈着他们对一座雕像或一幅绘画的看法。对于人文主义者卡尔·费德里希·辛克尔来说,这个室内外的过渡空间代表着他对建筑的期许:背对城市广场,面朝仿造万神殿的圆顶大厅,入口大厅应该是柏林市民的客厅,是室外公共广场向室内的延续,通往开肩民智的艺术殿堂。正是从我坐着的那个角度,辛克尔画了一幅透视“效果图”,图上人们三三两两或在油画前惊叹,或结伴热烈讨论,还有人悠闲独坐,向广场张望。布局让人想起拉斐尔不朽的名作“雅典学派”,古代的哲人讨论和思考着智慧与美,他们的精神穿越时间,映照着这座建筑和它呵护的艺术珍品。

如果时间多一点儿,我喜欢待在佩加蒙博物馆——把整个周日的下午消磨在古希腊佩加蒙祭坛的台阶上,看巨人如何与神仙打架;在巴比伦伊西塔城门下徘徊,想象沙漠中干的风正吹过我的发梢;或是仔细地研究倭玛亚穆萨塔宫墙上复杂的图案,看卷草和玫瑰是如何将巨大的石块缠绕得玲珑剔透……是啊,这些巨大的建筑都真实地矗立于佩加蒙博物馆的屋顶下,不走进室内,很难想象当初的考古学家和建筑师们竟然有如此魄力,将巨大的建筑搬运到千里之外的陌生国度重新搭建,然后又盖了一座博物馆将它们都装了进去!环绕这些巨大构造的是来自中亚、西亚各个历史时期数不清的雕塑、纺织品、器物和手工艺品,它们是那么精美,但都随那些曾经灿烂的时代随风而逝,淹没在黄沙中,又被人带到此地,让人不禁唏嘘文明的脆弱。

博物馆岛上最受欢迎的是佩加蒙,但如果只能参观一座博物馆,那我会推荐新博物馆。一座博物馆,不管展出的是艺术、文物,还是分门别类的其他物品,对我来说,它收藏的是时间。而新|尊物馆,也许是有意,也许是无心,它被时间刻上了最多、最深沉的印痕。

“二战”之后,博物馆岛沦为一片废墟,损毁最严重的就是新博物馆。这栋建于1840年的三层大楼中展示来自埃及和原始时期的丰富馆藏,在战争中尽数被付之一炬。前民主德国无力从事大规模修缮工作,只好任其倾圮。新博物馆的断壁残垣就这样年复一年地裸露在阳光下,直到1997年,伦敦建筑师大卫·齐普菲尔德才在国际竞标中胜出,耗资二亿欧元对新博物馆进行重建工作。

与其他古建修复者不同,建筑师既没有“整旧如新”,也没有“整旧如旧”,而是用一种拼贴的手法将残缺的部分补足,新旧并置,并未刻意使之融为一体,将历史的痕迹清晰地呈现在访问者眼前。残留的外墙与新补上的墙体一起围合出一百五十年前建筑原本的体量:修补的部分延续着从前的材料和比例,却拥有更明朗、简洁的线条;室内入口大厅巨大的阶梯用现代而简约的手法再现出当年的恢宏空间,特殊配制的混凝土呈现出砂岩的质感,像经过能工巧匠的精心雕琢,流露出一种远古神庙般的气魄;展厅在建造初期为了烘托展品而绘制的复杂壁画被小心地修复,无法修复的区域则坦然留白,斑驳的墙面展露着历史刻下的累累伤痕。

在新博物馆,人们所欣赏的不仅仅是其珍贵的馆藏,博物馆本身也是展陈主体的一部分。这里展示的,不仅是人类从远古时期就显示出的蓬勃创造力,也有其巨大的破坏力。这两种力量以一种奇异的拼贴形式并列呈现,让参观的过程变得更加耐人寻味。

有意思的是,新博物馆的建筑师——辛克尔的门徒史都勒在建馆之初就希望这栋建筑不只是一个简单的容器,他希望通过建筑本身和展陈设计以及室内的装潢,将历史全方位地呈现在参观者的眼前。在埃及藏品展示区,室内配有大量埃及风格的壁画;而在希腊、罗马藏品的展示区域,壁画和天花的绘画是南欧风情的风光,陈列室里的建筑元素也带上了希腊、罗马的风格。不仅是室内装潢,史都勒还运用当时最新的工业技术来建造这座艺术殿堂。尽管只比老师辛克尔设计的旧博物馆建造时间晚了17年,但修筑方式完全跨入了一个新的纪元:旧博物馆依然使用传统的砖石结构,而在新博物馆中,铸铁结构被用于屋顶和楼板,各种预制空心结构起到减轻建筑自重的功能,使更大、更恢弘的空间跨度成为可能。在修缮新博物馆时,建筑师再现了当时的技术手段,甚至那些陶制的空心楼板砌块也是在当年史都勒使用过的陶作厂定制的。这些结构被裸露出来,就在离精美绝伦的诺佛提提胸像不远的地方,见证着历史的另一个断面。

博物馆岛上的博物馆们展示的都是古老的历史和文明:旧博物馆里收藏着欧洲文化的源泉:来自希腊罗马的文物和艺术品;新博物馆则展示埃及文明以及考古学家对石器时代、青铜时代和铁器时代的研究发掘;佩加蒙博物馆主要展示中亚和西亚的古文明;老国家艺廊里收藏着l9世纪的雕塑和绘画,德国浪漫主义时期的重要画家费里得里希的作品和法国印象主义绘画让我流连忘返;而波德博物馆则展示拜占庭艺术、文艺复兴时期的雕像作品。但如果你愿意走进博物馆,柏林所能展示的远远不止于古代文明。作为当代艺术家的据点,大大小小的画廊和开放式工作室遍布城市的每一个角落,而对于一个当地人来说,定期造访汉堡火车站则是周末的固定节目。

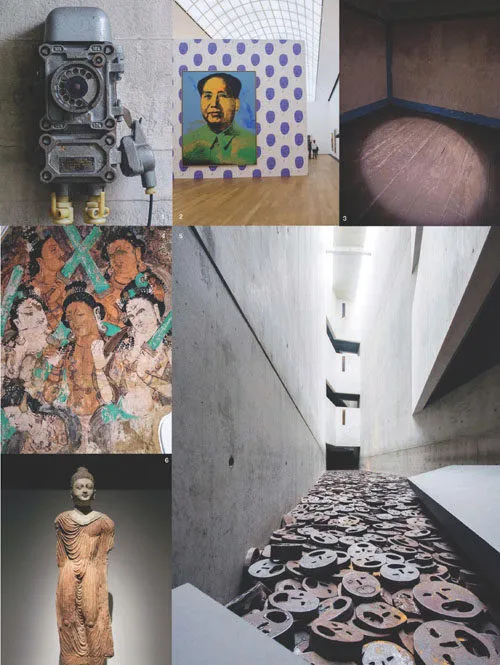

汉堡火车站曾经真的是个火车站,但现在它是一个规模宏大的当代艺术博物馆。明亮的候车大厅里经常变换主题,而大厅—侧的常设展区则满是安迪·沃霍尔、约瑟夫·博伊斯等当代艺术大咖的作品。汉堡火车站虽然打当代牌,但走的绝对是经典路线。在这里待一下午,我总是被那些满载意义的装置作品或不知所云的架上油画搞得头昏脑胀。在灯光晃眼的漫长通道中,分不清楚灭火器到底是哪位名家的大作,还是一个普通的消防器材。与其说我是被当代艺术吸引,不如承认这里更吸引我的是美食:这时候最妙的享受就是彻底放松,在火车站大院边上的Sarah Wiener咖啡馆就着运河边的微风看一会儿书,发一会儿呆,点—杯维也纳式的掼奶油咖啡,再要上—份加了香草冰淇淋的苹果千层饼,美美地享受一段丰盛的下午茶时间。艺术与美食,鱼与熊掌,能够兼收并蓄的,只怕就是汉堡火车站了吧!萨拉的爸爸是有名的艺术界人士,写了几本书,开了一个名流聚会的餐馆,收藏了—堆身价不菲的现代艺术作品。如果不是老爸的影响,萨拉估计也不能把用自己名字命名的咖啡馆开到汉堡火车站吧!不过,萨拉自己也是德国炙手可热的明星厨子,打开电视,常常可以看到她开着一辆红色雪铁龙2CV,乐颠颠地四处寻觅美食。我平时就很喜欢参照她的食谱烧一些奥地利风味的重口味食物,自然不会放过坐在一堆千奇百怪的当代艺术珍品之间享受美食的机会。

但汉堡火车站走的毕竟是“高大上”路线,要想了解柏林真正接地气的当代艺术,除了在奥古斯特大街上那些高眉毛画廊里去淘宝,我还有一个土著人的秘密推荐——克里斯蒂安·鲍罗斯 私人收藏。

鲍罗斯是个眼光独到的收藏家,2003年,他花很少的钱买下了位于费得里希大街附近的德国铁道局防空碉堡。“二战”时,柏林修建了很多敦实的防空洞和防空碉堡,它们厚逾一米的水泥墙不仅刀枪不入,而且可以保证内部恒温恒湿,是收藏艺术品的绝佳之地。在被卖给鲍罗斯之前,这座防空碉堡曾是一个重金属夜店,想来不管音乐放得如何山响,外面也听不到半分吧。而在成为重金属夜店之前,它还曾是一个SM俱乐部!这栋建筑的历史混合着各种重口味,埋藏了太多秘密,最后却回归了艺术!鲍罗斯对他的碉堡进行了一系列改造,打通了一些楼板,以确保建筑里能安放大型装置作品。展陈区保留着黑铁与混凝土营造的冷硬气氛,顶层却加建了一个玻璃和钢结构的豪宅,据说鲍罗斯夫妇就住在里面。2008年夏天,碉堡向公众开放,但只能通过预约的形式访问,且起码提前一个月预约哦!鲍罗斯的碉堡每天只能接受非常有限的参观者,而他的收藏又非常受欢迎,这也说明作为收藏家的他品味非常不错!

从开馆到现在,防空碉堡里已经换过一次展出内容,鲍罗斯既收藏大咖,比如英国“鬼才”艺术家达明·赫斯特或丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松的作品,也一直在挖掘本土的新锐艺术家。在这个迷宫般的碉堡里一层层地往上走,可以看到很多有意思的作品:阿根廷艺术家托马斯·萨拉切诺那天空之城一样的气泡和绳网;出生于巴伐利亚州的迈克尔·赛尔斯托夫那永不停止的爆米花制造机,不断喷射出的爆米花已经铺满了整个房间的地面;艾未未那像磨盘一样转动的大柳树。鲍罗斯会让艺术家根据自己分得的展厅(其实就是碉堡里的一个个小房间)来进行创作,有人在碉堡的厚墙上打入一根钢管,通过钢管漫长的空腔可以看到外面硬币那么大的一块绿树和蓝天。在鲍罗斯的收藏中,当代艺术不再是曲高和寡的故弄玄虚,而是一个个有趣、有情怀的故事。

说了这么久从古到今的艺术,作为一个建筑师,我又怎能不满怀深情地提到新国家艺廊呢?博物馆岛上的博物馆们虽然是我常去的地方,但新国家艺廊才是我真心热爱的建筑。这座出自密斯·凡·德罗之手的现代主义精品位于波茨坦广场之西的文化广场,是密斯自“二战”离开德国后唯一一栋建于故国的作品,建成之日大师已辞世一年。在这栋形态简单的建筑里,凝聚着密斯对空间以及世界的思考。

新国家艺廊的平面为正方形。钢结构的屋顶由八根柱子支撑。一层由玻璃幕墙围合出一个空旷的大厅,地下层则与一个下沉花园相连。站在新国家艺廊前面花岗石铺就的广场上,我总是感到惊叹:它如此简约、如此现代,但同时如此古典、如此优雅,这只有密斯能够做到吧!在光洁的玻璃线脚和深灰色的硬朗钢件之间,是古希腊神庙的神髓在闪耀。密斯用严格的网格和模数来统治这栋建筑,显示出独裁者般的严厉,但站在四面皆为玻璃的大厅中,人们能感到真正的自由:这不是那种随心所欲的虚弱自由,这种自由属于内心强大而节制的人,他们创造建筑,但不依附于它,他们是空间的主宰。在新建筑潮流中,人们爱使用流动的曲线、肆意的歪曲来表达所谓的自由,那些疯狂的建筑被盛在银盘中、捧到聚光灯下,这些人忘了建筑一旦实施就被凝固,所谓流动的曲线只是自欺欺人,真正的自由只存在于空间中,存在于人心中。

也正是在这个神奇的大厅中,我看过柏林这几年最高水准的一些展览:纽约当代艺术馆的巡展、格哈德·里希特回顾展、杰夫·昆斯、尤根的模型展和库哈斯建筑展等。

罗列了这么多,好像一直都在说古代艺术、现当代艺术和建筑。其实,柏林还有很多五花八门的博物馆:犹太人博物馆记载着那段黑暗的历史,解构主义建筑用尽全力挤压试图穿过它的参观者,倾斜的墙和闪电一样的窗户撕裂着空间;德国技术博物馆就像一个充满趣味的实验室,各种匪夷所思的设备都可以自己动手操作,无论是大人还是小孩,都能在那里兴致勃勃地玩上一整天;摄影博物馆里有赫尔穆特·牛顿精彩的照片;自然博物馆里有巨大的恐龙骨架,还有一整屋子的生物标本可以用来拍恐怖片;电影博物馆本身就像一串串复杂的蒙太奇,在资料馆里有很多老电影可以随意看;还有石膏像博物馆、手工艺博物馆;对制造业感兴趣的人,可以去包豪斯博物馆看看这所学校是如何深刻地影响了我们生活的方方面面。作为一个中国人,我很惊奇的是,在柏林居然还能找到那么多来自中国的宝贝。

东亚艺术博物馆位于柏林西边的自由大学校区,里面收藏着来自中国、日本和东南亚的文物和艺术品。一百年前的乱世,许多亚洲国家无力保护自己的珍品,来自西方世界的探险家们运回了一箱又一箱壁画、手卷和佛头。东亚博物馆的壁画收藏,其展品全部来自克孜尔干佛洞,壁画精美到让观者窒息。博物馆甚至还复制了一个干佛洞的洞穴,用石膏复原了墙和穹顶的精美雕刻装饰,再将壁画镶嵌上去,让人们如身同临其境一般观赏壁画本来的状态。一百多年前,丝绸之路是来自欧洲的探险家和考古学家们的乐土,其中一个德国人的名字叫作阿尔伯特·冯·勒柯克,他是一个研究中亚历史的考古学者,也是一个野蛮的强盗。在敦煌和克孜尔,但凡他看到精美的壁画,就用一种叫狐尾锯的工具割下来,最后装了几十个箱子,辗转运回德国,只留下惨白的残墙与洞外黄沙相伴。站在这些珍品之前,我总是百感交集:我更希望是在干佛洞里看到它们!但矛盾的是,如果它们还留在原地,又会得到怎样的对待呢?它们是否能得到妥善保护?在西柏林装备精良的博物馆里,那些被骡车拖出来的卷轴、壁画和雕塑被妥善归档,放进恒温恒湿的展柜里向世人展示自己无与伦比的美丽,在某种程度上也算得其所哉。