南滚河森林资源调查

2015-04-29肖诗白卡琳

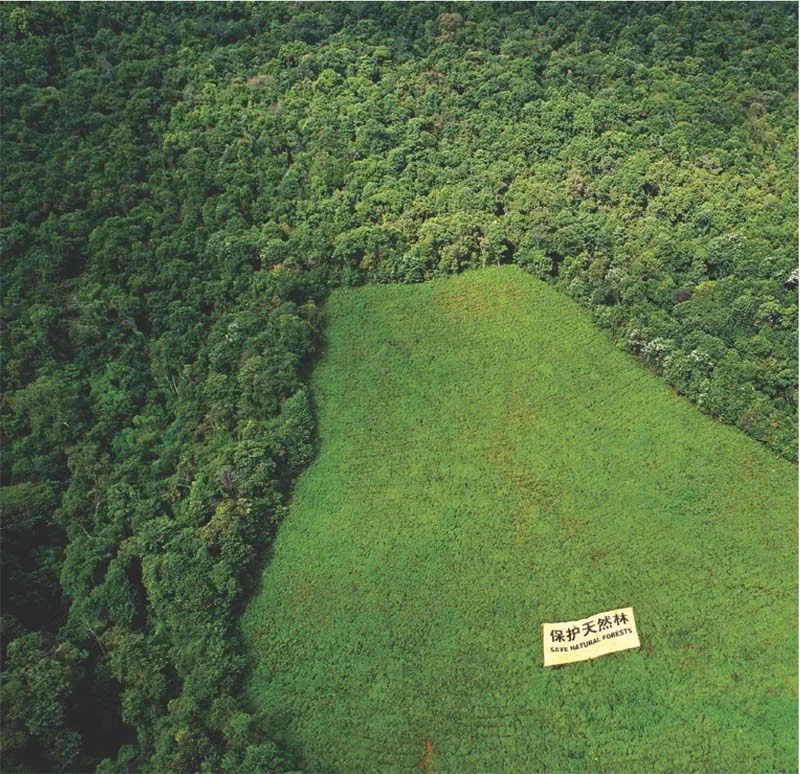

2012年,环保组织绿色和平对包括南滚河地区在内的云南省的天然林状况进行了调查,调查结果显示南滚河保护区周边的原生林被砍伐后,导致了外来物种紫茎泽兰的大量入侵。图中“保护天然林刻不容缓”的横幅长20米,宽10米。

天蒙蒙亮,客车驶离了高速。蜿蜒曲折的山路在莽莽群山的暗影中,显得漫长而孤寂,还要几个小时才能到达沧源。

这不是我第一次来沧源。位于横断山纵谷地区南部的沧源县隶属于云南省临沧市,西部和南部与缅甸接壤,国境线长达近150公里。这是个多山少地的地区,山地面积超过地区总面积的95%。古时沧源地区俗称佧佤山区或阿佤山区,也称“葫芦王地”,是一个以佤族为主体,佤族人口约占总人口的85%。

车在一个不知名的路口停了下来,是到吃午饭的时间了。小饭馆的条件有些简陋,但卖的食物非常新奇,“独角仙”“地雷蜂”……各种各样从来没有见过的“虫子”都被用来炒菜。陈庆要了一份竹鼠辣椒饭,我却依然喜欢泡面。本以为这边的野生动物贩卖严重,但除了老鼠和昆虫,小饭馆并没有另外的存货。

我们此行的目的是南滚河地区的森林资源和生物多样性保护状况调查。同行的陈庆是位野外经验丰富的动物学家,从一个盘子里捡起一个蜂巢,捏了一只刚刚羽化的幼虫递给我说:“吃了吧,咳嗽会好一些的。”我的咽喉炎总不见好,一路过来,咳嗽不断。将这只白色肉呼呼的东西放在嘴里轻轻一挤,一股浓郁的苦涩的蛋白质味道立刻充满了口腔。一连吃下几只,嗓子果然舒服多了。旁边的店老板递上一杯用奇怪树叶冲泡的茶水说:“你吃得太多了,喝点这个,不然一会胃要疼了。”

这里大概距我们此行的目的地南滚河还有一百公里。南滚河处于西南季风气候区,全年盛行西南风,冬干夏雨,干湿季分明,年降水量约1900毫米。流域内河流纵横,水资源丰富,主河长约50公里,流出国境后,在缅甸汇入萨尔温江。

这是一片神秘的土地,群山连绵起伏,沟谷深切纵横。根据海拔、地势和林向来分析,这里是中国保存最好的丛林之一。随海拔变化引起的水热不同配置,季风常绿阔叶林与山地雨林、季节雨林和季雨林交错分布,区内的主要植被类型有季节雨林、半常绿季雨林、季风常绿阔叶林、暖热性针叶林、热性稀疏灌木草丛、热性灌丛和热性竹林等。不同类型的生态系统在保持水土、涵养水源、调节气候等方面起着重要作用,为人与自然的和谐发展提供了最基本的生态保障。

到达目的地时已经是下午6点了。当地向导阿荣虽然只有19岁,但陈庆一看他走路的样子,就知道他是个跑山的好手。

阿荣在晚饭时要来一瓶白酒,并向我们介绍调查区域的基本情况。南滚河是一片狭长的原始林区,生物多样性丰富。在茂密的雨林中不仅生长着桫椤、董棕、见血封喉树、铁杉、铁力木等百余种珍贵树种;同时这里也是亚洲象、孟加拉虎、长臂猿、猕猴、蜂猴、绿孔雀、熊猴、熊狸、金雕、金钱豹等野生珍稀动物的栖息地。南滚河地区也是白掌长臂猿的唯一分布区。

“据老人说,林子早在50年代末就开始砍了,现在不少地方的山依然是光秃秃的。”阿荣说。大炼钢铁使得中国西南地区大量天然林被砍伐,这些树木被送入火炉,成为锻造钢铁的燃料来源。随后的毁林开荒、发展农业生产更是加剧这一进程,农民到山上“开荒”,砍去成片的天然林,种上了果树。持续几十年的人类活动,对南滚河及整个中国西南地区的森林资源造成了严重的破坏。一路行来,我们也看到很多的山头被开垦成了树种单一的林场或果园,种着诸如杉树、核桃树或其他的果树。

天然林是通过天然方式更新的树木组成的森林,包括原生林和次生林。天然林生态系统经过长期的自然选择和进化,不同的微生物、植物、动物之间或者互为食物,或者互惠共存,形成了完整而稳定的生态系统结构,自我维持和自我修复的能力较强,生物多样性维持作用强。

2013年,国际环保组织绿色和平发布了一份调查报告《危机中的云南天然林——云南天然林现状研究调查报告》,沧源县南滚河地区和云南其他众多森林资源丰富且具有重大保护价值的区域进入公众的视野,但同时这些地区天然林被破坏或转化、森林退化等问题也引起了公众的关注和担忧。

天然林的保护和可持续发展具有重要的意义。

第二天清晨,背上足够的粮食、帐篷和其他的设备后,我们向山区挺进。泥泞的山路阻滞了我们的速度,天色渐暗时,我们决定在一条山溪旁边的空地上扎营。

在营地的周围砍了一些竹子,刚支起防雨布,陈庆突然惊呼了一声:“王蛇!”我回头看去,陈庆正握着一根竹竿,站在我身后不远处,阿荣站在陈庆身边,两个人都一动不动。我慢慢移过去,悄声地问:“阿荣,能不能抓住它!”却听他回答:“你知不知道,这东西在我们这里杀了多少猎人吗!”

眼镜王蛇为了保护领地,有主动攻击人畜的行为,我们谁也没有靠前。胆大的陈庆仗着丰富的野外经验,用一根长竹竿控制住了人与蛇的距离。不愧是毒蛇中的老大,这条眼镜王蛇直立起来的部分几乎和陈庆的胯骨一样高了,并不停地张嘴恐吓。根据经验,眼镜王蛇在张大嘴巴的时候并不是想真正进攻,只是想吓走我们罢了,或许是我们在砍柴时惊动了它的巢穴。这可真是个大家伙,如果我们在眼镜王蛇巢穴的旁边扎营,恐怕不是一个明智的选择,因为这条蛇如果被我们赶走,它很有可能还会回来,而且这种以蛇为食的家伙很喜欢在蛇多的地方筑巢。过了一分钟,这条王蛇掉头游过了山溪,它身子全部暴露在外时,足有3米多长。

雨林里的盐碱地可是很多动物必须来的地方,因为很多生物获取氯化钠的方法就是啃噬泥土。阿荣带我来到的这片盐碱地有一个篮球场大小,盐碱地中央还有一层薄薄的积水。除了错综的猎人脚印外,还有一些水鹿和野猪留下的印记。我们躲在树林里,做好自身伪装,只等待有动物出没了。

阿荣去寻找合适的竹笋。糯米、腊肉、芭蕉花和竹笋成了我们每日工作的工作餐。3个小时候后,我和陈庆正在对面的山坡上安放红外线照相机,突然远处传来了一声好像石头落水的声音。陈庆突然告诉我:“不对,这是枪的声音。”想起临出发时,阿荣曾告诫我们:“我们不能太往南边走,因为遇到当地猎人会很麻烦,他们很多都是当地的无业人员。”

没多久,我俩前方的林子里传来了很小的交谈声和急速的脚步声,听见阿荣用当地话大声喊了一句。林子里很快出现了两个人,一个肩扛着自制猎枪,另一个手拎着个还在向下流血的动物。阿荣和这两个人打了招呼,有说有笑,看得出他们是阿荣熟识的朋友。这只流血的动物原来是一只小的赤麂,刚刚被放了血。南滚河周边山里打猎的人很多,不仅有中国的猎人,也有从缅甸过来的猎人。阿荣说,他们都是想来抓黑熊的,现在一头黑熊值10万。如果打到其它的动物,要么自己吃了,要么换点酒钱。

对面的林子里仿佛有动静,阿荣暗示我,是一群山鸡,并叫我准备拍摄。当第一只领头的鸟谨慎地穿过我们埋伏的盐碱地时,我才认出这是一群白鹇。白鹇曾经是我国很多地方极其普遍的一种鸟类,但现在能见到它们都会觉得有些惊奇了。如果打到一只这样的二级保护动物,也只在市场上卖50元钱而已。

经过7个小时的等待,我们并没有额外的收获,阿荣与我在回营地的路上指给我看一棵树上的陈年爪印,这是当年虎豹为了表示自身领地留下来的,但这些树上的爪印早已结下了厚厚的疤,看来已有十几年的时间了。

但老虎消失的真正原因并不是偷猎造成的,一只老虎的生存条件非常苛刻,对林向的要求很高,不但要有足够的食物来源,还要有大面积的栖息地,根据我2011年在老挝的调研显示,一只印支虎生存需要大约1000平方公里的丛林面积。而对于其它大中型猫科动物来讲,云南的森林现状同样很难支撑它们生活的范围。

云南西南的临沧、腾冲、保山一带天然林砍伐的情况依然在继续,高黎贡山也正在修建省级公路,横跨了长臂猿的栖息地,炭窑、矿场的数量在持续增长,中国丛林的先锋物种受到了直接威胁。

绿色和平的报告指出,云南天然林中保存较为完好的原生林面积只占云南森林面积的9%,远远低于世界35.7%的水平,这样的森林质量实在不容乐观。而原生林正是让云南成为全球独一无二“生物多样性宝库”的自然基础,是应对灾害最好的生态弹性。

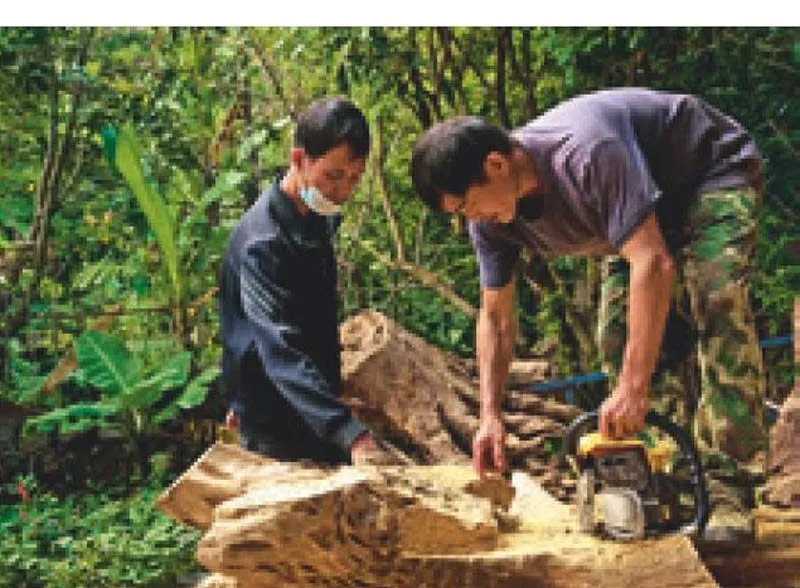

不过对于绝大部分老百姓来讲,只要有草有树就是森林,根本不用考虑是天然林还是人工林。这其实与我们一贯对云南森林资源丰富的印象相反。云南森林的大部分可以说是次生林和人工林的一种混交类型,不过次生林在生态系统中依然有很重要的作用,如调节土壤、气候等等。但就拿南滚河与高黎贡山为代表的云南西部区域为例,次生林的保育也令人担忧,这里很多地方已经建立了炭窑,将次生林砍伐来的木材制作成碳,然后销售到硅厂。这可能跟云南省的低产林改造计划的出台有一定关系,南滚河保护区周边就深受这种政策的威胁,一个浙江的商人从这个计划的漏洞中获利,将保护区周边的天然林按照低产林廉价购入,然后零星种上核桃树,但主要还是从砍伐买卖原生林木材中获利。而这对部分商人来说是相当不错的投资,因为丛林里的木材就变成了私有财产,硬木的价格不可能与核桃相提并论。

真正的森林被砍光,环境承载力下降,生态环境恶化,是诱发地质灾害的一个重要因素。自2010年开始,云南遭受三年连旱;2012年9月7日,云南省昭通市彝良县发生5.7级地震。科学研究表明,天然林具有强大的水土保持,防灾减灾的功能。而人工植被与天然植被相比,其水土保持的功能受到的多种因素的影响,效果大打折扣。

“人养树,树养水,水养人”,保存完好不受破坏的天然林具有缓冲效果,是帮助云南应对干旱,旱而不灾的法宝。

从国有林场大面积皆伐天然林以种植人工林,到私人老板大规模包山毁林造林,对天然林的砍伐和转换将导致天然林整体质量的下降,降低南滚河地区及云南对干旱的应对能力、对泥石流等次生灾害的防御能力,并影响生物多样性安全。丰富的生物多样性是云南的一张名片,保护好森林,保护好生态环境和生物多样性是责任,也是实现云南自身可持续发展的保障。