韧汉卢广

2015-04-29杜马

最初学摄影,跟当年学抓鱼差不多,学一门手艺多赚点钱而已。

如果卢广在大街上走,多半不会引来任何回头率。

连他自己也认为,自己最大的优点就是“不起眼”。谁也看不出,这条矮矮墩墩的汉子,正是尤金·史密斯奖和荷赛大奖等众多奖项的得主。浙江人独特的韧劲遗传,给了他高能的生存智慧。这名54岁的大叔背着一个脏兮兮的电工包,那里面藏着他赖以行走江湖的全部工具和秘密。

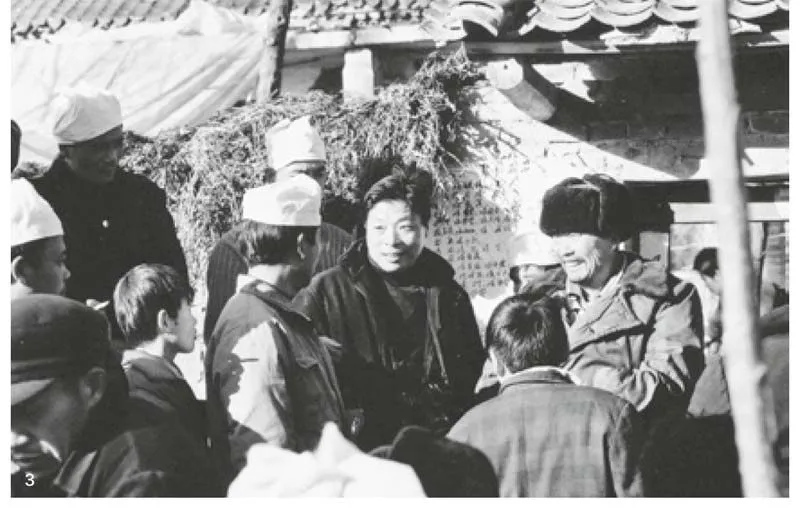

卢广以其揭露污染、艾滋病、吸毒者等的震撼照片为世人所熟知。采访这天,卢广刚刚从一个煤矿回来。这个煤矿的非法占地问题严重,他已经跟踪调查拍摄了三年。一个记者同伴被抓,到当晚十点才被放回。这些对他来说已经司空见惯。

自由摄影师身份的卢广,20年来在中国仍然举步维艰。拍摄的题材自由,但也没有任何安全和待遇保障,是这枚貌似闪亮的硬币的另一面。

人被打、相机被抢,对卢广来说都是再常见不过的工作景象。所以当他后来看到冯小刚的电影《一九四二》之后,心有戚戚地说:白修德就是我,我就是白修德,都敢冒天下之大不韪 。

“给三万块钱的人头费,就让村民把自家的房子拆掉、搬走,这么低的条件,群众却没有任何办法反抗。我关注的是弱势群体,做这件事是我的责任。”卢广敢冒天下之大不韪不为名利,只为放在肩上的一份人道、一份责任。

与妻儿相聚厮守的生活不是卢广的日常,他随时要走,在家仿佛就像出差。讲故事的时候,卢广是自在的、自信的、自得其乐的。在讲到那些化险为夷的情节时,他的眼神里经常闪过一丝狡黠,藏得更深的还是敦厚。但这些用人身安危去亲自验证的江湖经验,很少有听众能真的懂。

卢广的个人奋斗史,与整个大时代的走势密切绑定。再倒回到人生的起点看,学摄影,不过是源于这个浙江人对“学一门手艺”的执着。

位于浙江省中部的金华市辖区内有两个县:一为永康,二为义乌。两地仅仅相距70公里,民风民情却大不相同。义乌以善做小商品贸易闻名全球;而永康,祖祖辈辈最崇尚的却是“学手艺”的路子。无论日后走到哪里,卢广身上总有永康人的忠实烙印,这在一定程度上也昭示出他走上摄影之路的必然性。

家有三姐一妹的卢广,于1961年出生于永康一个从事丝线制作的家庭。上世纪80年代以前,永康小城只有两万多人口,一半是城市居民户口,一半是农业户口。由于1959年父亲被下放,卢广也跟着转为农业户口,成为了住在城里的农民。初中毕业那年他还不到15岁,学业上没有出路,可因为年龄太小,连农村生产队都不收,只好在当地打零工。

1975年当地治理永康江,江里大量的沙子需要挑上岸。卢广没有技术特长,只好投入上千人的挑沙大军,挣6毛钱一天的工钱。这是卢广第一次真正进入社会赚钱,几个月的苦力让他到现在都深以为憾:“我现在这么矮跟当时挑沙子是有关系的,刚好十五六岁长身体的时候,被压住了,而且家里很穷,吃又吃不饱。”

学一门手艺,掌握一种特长,仍然是他心底最大的愿望。在可能实践的范围内,卢广都愿意一展身手。

两三个月后,托亲戚的关系,卢广又去做水泥临时工,工资涨到7毛钱一天。与其他人不同的是,卢广除了自己抹水泥的活,还开始“抢”老师的活。夏天中午师傅们都休息了,卢广就学着师傅的样子去砌砖头,一排摆开砌得很远。刚开始师傅就骂他:把这个东西给我全拆掉,方向都偏了。卢广就都拆掉,然后把水泥拿回来重新浇,加水搅拌再做。“我就是这样子一种人,特别执着,特别想学点手艺。”

水泥工之后,卢广还学过木工,后来发现这也不是自己兴趣所在,就去抓鱼赚钱。在卢广的描述里,跟鱼斗智斗勇是一种有趣的游戏。

找一个别人扔掉的破脸盆,先用牙膏再用沥青堵住破洞。纱布太贵,就拿旧口罩替代,打开后盖在脸盆上,底下扎住,中间搞个洞,花心思做成易进难出的结构,保证让鱼游进来出不去。里面放的鱼饵是豆腐和米糠,为了让豆腐能漂上来,还专门又放了两条泥鳅。

然后就要在水里挖坑放盆。坑的深度很有讲究,太深不行,太浅也不行,要让四面的沙子固定住盆,按照水流的方向把鱼引到这里来,非常有技术含量的。卢广在五百米的距离内放了20多个脸盆。水大的时候不用去;水小的时候,一天能抓二三十斤小鱼。尽管卖价便宜,但还是比打工收入高。每天为了抓鱼,卢广要骑车十几公里,当天卖不掉的鱼就拿回家烘烤,再晒成鱼干。

抓鱼的兴趣延续了两个夏天,冬天没鱼可抓的时候,卢广就去捡煤渣。当时大家都穷,没钱买柴火,就去溶剂厂捡没有烧完的煤渣回家继续用。捡煤渣大军里除了卢广,其他全是妇女。一开始他一到现场,发现煤渣都被她们捡完了,原来都是天一亮就来了。后来卢广就夜里两三点钟去捡,终于赶在了她们前面。

说来有趣,若干年后,当卢广端着相机再次出现在当年一起捡煤渣的乡亲面前时,收获的全是满满的惊叹:“哎呀,你看卢广现在那么厉害了啊,在拍照啊!”

除此之外,卢广还做过水果小贩、摆书摊出租小人书。人在城里,见识的东西总是更多。卢广有一个农村邻居是放牛娃,就跟他想法不一样。有时候卢广跟他一起去放牛,总会想出些点子找乐子,比如钓青蛙、抓黄鳝。

1977年起,卢广结束了散漫的生活状态,开始正式进入农村生产队干活了——种菜成了他的第一个职业。

将近3年后,新政策来了,城市居民退休后可以由子女顶替工作。当初因为卢广年纪小,所以放弃城市户口跟随父亲下放农村。城乡户口在工作机会上存在着天壤之别。如今身份转换的良机终于到来,在城里工作的母亲选择在45岁就提前退休,由卢广顶替进入永康丝厂。

到了工厂上班以后,卢广突然发现很空虚。原来当农民的时候,在生产队干完活以后,回到家还要去自家的自留地里种菜。从早晨天一亮就要忙活,晚上下班后还要去挑水浇菜,一天到晚忙不停。进了单位以后,除了上班就没事干了。停不下来的卢广就想,一个人没有事干怎么能行?

一个非常偶然的机会,卢广去一个初中同学家里玩,发现他在冲洗照片。“我那时不知道是什么东西,灯一亮一闪的,就觉得这东西真好玩儿,真新鲜。”帮忙干完活,同学请他顺带把箱子送回借的人家。卢广接过来,一口气跑回家,马上就打开,量尺寸,画线路,看用的什么灯泡,多少瓦,记下来之后才还回去。回到家马上照式照样做了个箱子。做完箱子还没有药水,也没有胶卷和相纸,永康到处都没得卖,于是卢广专门去了一趟金华,买到人生中第一批胶卷、药水、相纸。

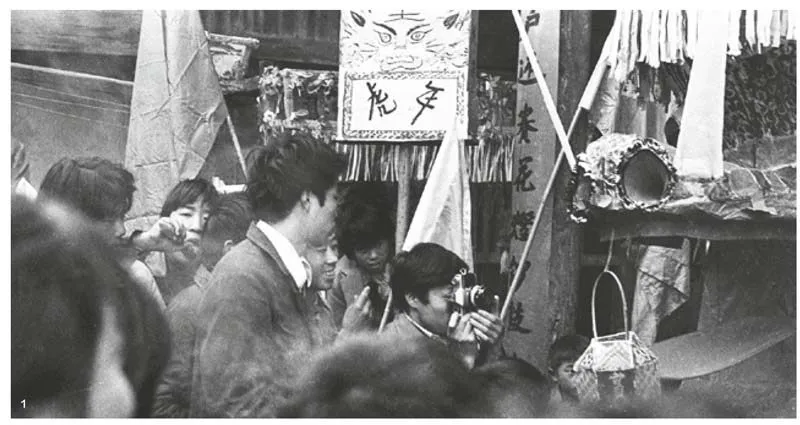

兴冲冲的卢广千方百计借到了一个相机,跑到永康著名景点方岩山,凭感觉乱“按”一气,一口气拍光了两个胶卷。

当时,卢广还住在太太公留传五代的祖屋里。他住楼上,夏天热得出奇,但也只能在那里配药水。按照说明书配好了药水,也买了书参考,请那位同学过来一看,还是不合格。药水不够,定影也没有定透,导致整个胶片还有乳白。当第一次看到自己拍的方岩山风光照片,“学会了”的喜悦之情溢于言表。

“我这个人就是这样,他只要教我这一招,马上一学就会。”1980年这一年,卢广天天下班就钻到小屋里偷偷学,整整一年。“偷学”是因为摄影在当时还是坏名声。如果有相机,会被当地人说成是特务,或者流氓。会摄影的,都抬不起头来。在秘密自学了一年之后,卢广又发现一个有意思的商机。

有个邻居送他一套方岩风光照片,是60年代照相馆拍的,黑白照,非常漂亮。卢广就想,既然黑白照片能卖钱,那我的不也能卖钱吗?他找了其他两个朋友一起合作印照片。他在自己拍的方岩风光底片上用钢针笔刻上景点的名称。那时候连烘干机都没有,大家就用煤炉在下面烤干,最多的时候一天要制作 1600张。找到在方岩摆摊的小贩,一套15张,6×6厘米,以5分钱一张批发给他们。不到半年的时间,三个人总共赚了60多块钱。

因为投入产出比不算高,后来两个朋友就嫌累退出了,卢广一个人继续干。当时的工资是18块钱一个月,加上外快,卢广每个月能存10块钱。到了要过年的时候,他就有了一笔120元的积蓄,用这些钱卢广买了属于自己的第一架海鸥4B照相机。

1981年的这个春节,卢广过得特别难忘。别人过年都在家里呆着,他坐不住,骑车跑到距离永康35公里远的一位朋友家里。这个村子地处偏僻的大山里,他发现了给村民去拍全家照的商机。从腊月二十八工厂开始放假到大年初六的几天里,卢广耗在村子里,在村里过年。白天拍照,晚上冲胶卷、印照片、烘干、剪照片、分装,天亮再出门送照片、拍照片。一天到晚没时间睡觉,整整拍了六天,赚了260多块钱。骑车回家的路上,因睡眠严重不足,边骑车边打瞌睡,后来狠狠摔下来才醒。

拥有了人生第一笔“巨款”,卢广专程到上海买了第二架相机海鸥DF1相机。两年后,他遇到了一个看似无心插柳的机会,改变了他的整个人生。