花丝镶嵌的极致手工之美

2015-04-29向晓周

花丝镶嵌,又名“细金工艺”,是将金、银、铜抽成细丝,以堆叠编织等技法,点翠镶嵌,呈现金碧辉煌的效果。花丝镶嵌用料珍奇,工艺繁复,起源于春秋战国时期,实际在商周时期出土的金银器中就已有呈现,历史上为皇家御用之物,到明代万历年间达到最高水平,独领中国封建王朝宫廷技艺的制高点2000余年。

延续宫廷的记忆

如果说中国传统手工艺中有哪些已近芳华不再,曾属“燕京八绝”之一的花丝镶嵌当属其中。有人说是物件太老气而不合时宜,即便挽救也是强弩之末。

在北京通州的工作室,出身于工人家庭的程淑美如今是国家级非物质文化遗产——花丝镶嵌的传承人。满打满算,今年年逾古稀的她已在这个行当干了半个多世纪。

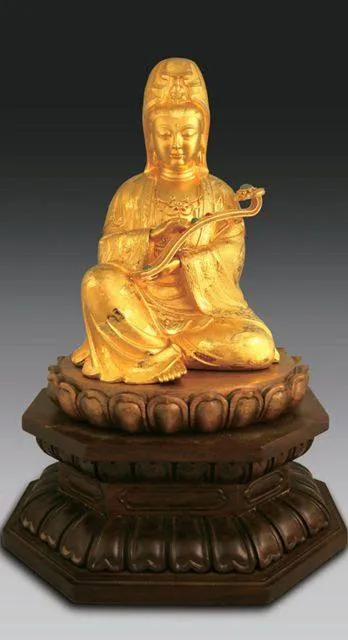

程淑美将花丝镶嵌形容为金与火的艺术。她最擅长的观音塑像,已形成“程氏观音”自成一派,可与擅以银铜塑观音的明末僧人石叟之“石叟观音”媲美。

“金”是指花丝的用料,金因其良好的延展性、可塑性和稳定性,成为花丝镶嵌艺术的载体;而“火”,是指花丝镶嵌离不开火的灼烧,从熔金、拔丝、轧片到制胎、焊接,每一件作品自始至终都是靠火来辅助。

作为“燕京八绝”中工艺最繁复的一项技艺,仅花丝就有正反花丝、拱丝、麻花丝、竹节丝、罗丝、凤眼丝、祥丝、麦穗丝等十几种不同纹样,花丝的掐、填、焊、堆、垒、积、编等几十道工序更是各有讲究。其中焊接工艺尤见功力,一根根细过发丝的花丝焊接在器物上组成纹饰,火头儿上稍有闪失就会前功尽弃。

在宫廷时代,焊接花丝都是拿一个吹筒对着煤油灯,鼻子吸气嘴吹气,用自己的气息控制火头儿大小和时间的长短,常常吹到头晕眼花,被煤油灯熏得一脸黑。延续到了今天,有了燃气吹火工具之后,皇宫里的老传统才开始与时俱进。

现今存留于世的最著名的花丝镶嵌制品,非明代万历皇帝的金翼善皇冠莫属,高24厘米的皇冠身薄如轻纱,缀有游龙戏珠图案,所用金丝竟然细过幼女的发丝,即使是采用今天最先进的现代工艺,也难以抽取,而最令人不可思议的是,整个皇冠上,竟然一个接头也无,可谓真正的“天衣无缝”,精妙绝伦的工艺,可想而知。

1962年,程淑美考入北京工艺美术学校,同时被安排进通州的花丝镶嵌厂。一边学习美术基础知识——色彩、国画、素描,一边跟着花丝镶嵌老艺人翟德寿学习。“那是培养我基本功最扎实的时期”,她回忆。

上世纪70年代是北京传统工艺的巅峰时期,彼时北京花丝镶嵌厂有大批熟练技工和雄厚的科研开发力量,其工艺水平已经超越了清宫造办处。厂里有1000多名工人,做的别针、小摆件等都十分精致,出口的订单非常多,主要销往东欧。

但从80年代末开始,出口订单数量锐减,经营状况突然大不如前,直到2002年破产。破产让所有人都需要重新找出路,有技工改行蹬三轮、当环卫工人、开出租车,舍不得改行的只好在街边摆起了小摊,能够继续从事花丝镶嵌行业的仅50人左右。“厂子倒闭时,很多大师都没了着落,国家工美大师几万元就被买断了工龄。”谈起花丝镶嵌的落魄,程淑美感慨至深。

物由人制,东方哲学中万物皆有灵性,这是一种可以与人相感应的“气”,气的强弱归根结底还是取决于人。拥有两千多年历史的花丝镶嵌,是曾经活跃于紫禁城深处的记忆,如今皇家不在,金丝软带流落民间,然而,“它更加需要传承,尤其是新一代年轻人的传承”,程淑美由衷地说。

幸福不过匠人

“工匠的双手,哲学家的思维,艺术家的眼光,以及一颗坐禅的心”,从十五岁起就在这个行当里摸爬滚打,赵春明这样总结自己与同行。

按54:1的比例耗时3年半设计、制作而成,长198厘米,宽122厘米,高142厘米,实用纯银近"70公斤的作品《黄鹤楼》,曾是他对新中国六十周年的献礼。整个作品由几万根银丝组成,最难的就在于把细细的花丝连接在一起,制成镂空景观,尤其若焊接不好会变形。每一个细部,阴瓦、瓦当、花纹、门窗、悬龙腕,都是花丝镂空制作、手工编织,每根银丝0.27毫米,比头发丝略粗一点,整个作品由几万根银丝组成。

为了制作这件宝物,赵春明事先实地到武汉“黄鹤楼”考察三天,详看每一个细节,斗拱、栏杆,对所有数据进行实地测量、统计、绘画、拍照,回来又与有关资料进行比对,然后进行设计,为了讲求视觉效果,有的地方放大一点,如宝顶,要按原样的比例制作出来就看不清了。开始制作后,八位参加制作的人员群策群力,一般情况大家都是正常工作八小时,而赵春明则常常心血来潮地干到深夜。

世界再嘈杂,匠人的心必须是安静的。

“不光会动手就行了,你还得有很多的学识修养在里面”,赵春明说,“做大水法的时候,石龛式的建筑,巴洛克的浮雕,中西花卉,你都得懂一些”。作为一种生活方式、文化态度、或价值载体,赵春明将自己定义为民间手艺人,而花丝镶嵌工艺最独特的地方就是它需要手艺人真正宁静下来耗费的时间与心思。

一座《黄鹤楼》的完成前前后后需要将近一年的时间,参加过多部电影道具制作的赵春明更是经常在一部电影开拍前一年多就开始准备。

在《满城尽带黄金甲》的道具制作时,赵春明就曾跟张艺谋多次彻夜不睡只为研究一个头饰的效果,“电影道具不会采取一比一的重量,毕竟演员穿戴在身上还是挺沉的,而且为了节约成本,一般都用铜丝来做”,赵春明从来都是亲自动手制作所有的道具模具。和叶锦添也有过几次合作,作为业内响当当的舞美大师,赵春明坦言他最大的特点也是专注。

我们依赖惯了现代的机械、流水线,在生产过程中成为完全工业化的生产流程,但却失去了手工时代的一种纯粹、宁静和信念的寄托。

花丝是极其细致的手工活,花丝之魂来源于人制作时倾注的心血,以及佩戴者与它的认知和尊重程度。只有二者气场相合时,花丝的灵气方能再现。

民族魂韵的时尚唤醒

在近期刚刚结束的APEC会议上,作为国礼赠送给APEC成员国领导人配偶的《繁花》手包套装使用的就是传统的花丝镶嵌工艺。80后设计师宋玉将北京市花月季融入到了花丝纹路中,通过传统纹饰的创新,在精美的小手包上面,每6颗小枣核样式的花瓣组成一朵枣花,朵朵枣花相连,构成了一面绵延细致的“枣花锦”。

2008年毕业,到北京工美集团工作,宋玉已经做了六年多花丝镶嵌。“我们80后,会有一些自己的个性,但美的东西其实是相通的,所以在做传统的工艺美术时不会有什么冲突是需要平衡的”。

包括制作《繁花》的手包套装,“其实就是用我们自己的想法来设计,然后有我们很传统的这样一个工艺,我们只是用这个工艺,传统与现代相融合,又结合了实用的一个功能”,宋玉认为。

国礼的诞生过程十分复杂又一波三折。

宋玉接到这个任务的时候首先就被要求不能太奢华,尤其不能用贵金属的材质来做。毕竟是国礼,在这样好的一个平台上,如何来展示北京自己的传统工艺,宋玉立即就锁定了金绣和花丝这两种。然而金绣的纯手工制作可能很难在呈现时拥有更加完美的效果,“不能用金,不能用银,那就用铜丝吧”,宋玉首先做了一款花丝镶嵌的包拿给领导看。

作为配偶礼品的候选者,宋玉收到的回应还不错,虽然铜丝的材质略有勉强,但金绣已经舍弃了,花丝若不保留就实在显得太可惜。

单做手包未免太单调,礼品的轮廓就在层层筛选和试错中逐渐清晰,最终决定做一个包括手绢、手包等物件在内的配偶套装。十五套国礼入围,宋玉的设计就在其中。

2014年8月26号,习近平亲自确定宋玉的《繁华》套装作为配偶国礼,这才算真正的尘埃落定,“在此之前,没有一个人敢说贵金属到底是行还是不行”,回忆起当时的情况,宋玉坦言的确是一段紧张又难能可贵的经历。

“宋玉他们那帮小孩做的东西也很好,工艺美术,本来就是美化了的实用品,你看历朝历代花丝镶嵌的东西不也是在跟随时代变化吗?”在由北京工美集团主办的传统工艺美术大全汇展上,宋玉和程淑美一样走着红地毯出场。

“现在传统的一些东西有大师们已经做得很好了,我们这一代为工艺美术来做什么呢?我觉得我们要做的就是在你了解这个工艺美术的基础上,进行传承和创新,让它符合现代人的审美。”从昔日的宫廷走向民间,又从民间走进拍场,再成为国礼,花丝镶嵌几经起伏。

宋玉笑言,80后的传承着们不需要背负重架。