冰佛寻找对生命意识的觉悟

2015-04-29李春梅嘎德

2015年2月9日上午,台湾冰雕大师吴庭国在6块重约1吨,取西藏高原5500米冰川融水,万里迢迢运抵台湾,与台湾本地源头活水混合冻结成的巨冰上,落下第一槌。在他精巧的双手下,即将完成的作品《冰佛》将有幸于大年初一(2月19日)在台北长流美术馆举行的“西藏文化熏礼—佛化万相美术大展”上亮相,届时台湾民众可以一睹这尊高达180公分的喜玛拉雅“冰佛”的风采,并从“冰佛”在眼前缓缓消逝的过程,感受其中的诗意与佛性。冰佛消融后所得的“祝福水”也将分装到3000个小瓶中,在初一至初五期间免费分发给民众。

来自雪域高原的美好祝福滋养台湾。此次的“冰佛”依据西藏艺术家嘎德在2006年时创作的“冰佛”为模板,冰雕师准备各部分的基本样式,以冰锯、冰凿等工具雕出轮廓,坐高达到180公分的冰佛从冰中呼之欲出,栩栩如生、晶莹剔透的“冰佛”从冰中走下混沌的凡间。

说起这次的展览不得不提到西藏艺术家嘎德。

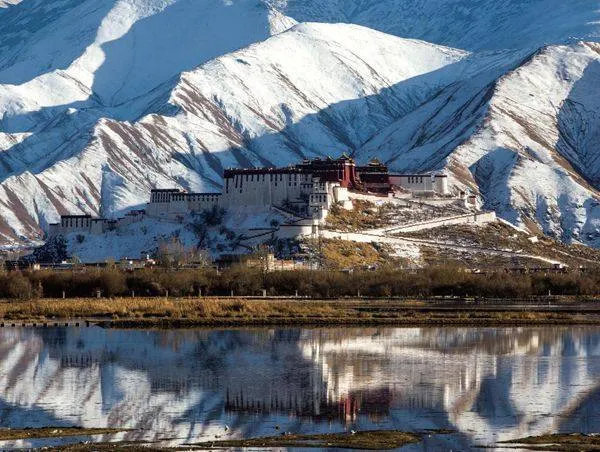

2006年冬日,拉萨的阳光很好,天湛蓝。拉萨河清冽地流淌。这里是离天很近的地方,巍峨的雪山,圣洁的神湖,衣着鲜艳的藏民们手中摇着转经筒。

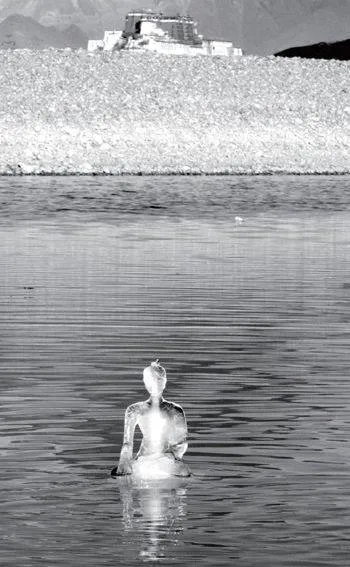

在拉萨河的一处浅湾处,嘎德和摄影师Jason"Sangster穿着雨靴、防水衣忙上忙下。很多人好奇地驻足,嘎德只是专心致志地和摄影师沟通着,寻找摄影的机位和角度。远处的布达拉宫在冬日的阳光下熠熠生辉;而近处,一尊小巧、晶莹的“冰佛”立在拉萨河中央,正静静地消融。

这尊“冰佛”由拉萨河中所取之水铸成。不同于春节期间在台湾展出的“冰佛”采用现场雕琢的方式,嘎德创作的这尊冰佛体量并没有那么大,而且采用制模塑形的方法。

说起当时《冰佛》的创作过程,技术环节的复杂程度仍令嘎德记忆犹新。“首先,要将河水倒入事先做好的六个模具,放入大型冷冻柜中冰冻,最后选择一尊最为完整的冰佛。”完成的冰佛需要被放进湍急的拉萨河中,摄影师记录下消融的过程。而拍摄过程中为了防止冰佛直接沉没,还要在流动的河水中搭建平台加以固定。对于拍摄角度的选择和控制,更是颇具难度。

嘎德说,“一千个人眼中必然有一千个蒙娜丽莎”,这意味着,一千个人心中必然有一千尊冰佛。

在西藏,雪山是人们崇拜的神,每座雪山都有美丽的传奇故事。白色是雪山的颜色,是最圣洁的色彩,藏族人认为洁白、无瑕最能表达和象征人的真诚、纯净的心愿,所以哈达一般都是白色的。在山间、在佛堂、在千年的老树身上、在藏族人家的房前屋后,都能看到洁白的哈达。被这种神圣的白色包围着,让你为这种纯净、真诚而感动。

那是自然与灵魂的交融。烈日照耀下,这块地方既美丽又艰辛,仿佛那里有一块神奇的抹布,每次都能把心灵擦拭干净,让内心更加平和柔软。

除了自然、朴素和原生态的神秘色彩,很多人却很少真正了解西藏、和这块土地上生活的人们。更多的是一种猎奇式地把它当成一种异域文化来看待,只有一个“被假想的西藏”,而一个当下活生生的现实西藏却始终是被遗忘和删除的。

在现代文明冲击下,西藏也在快速发生着变化:现代化的小区多了;藏獒、藏羚羊、野牦牛更少了;寺院的僧人不愿住寺院了;本地的手工艺产品很多成了义乌机器生产线上粗制滥造的产品;更多的清净之地成了商业旅游观光区。

艺术评论家Francesca"Gavin这样描叙拉萨:西藏是一个陌生的名词。在西方人的思想里,是秘密花园,是禁区。充满着异国情调,难以触摸,是一个难解之谜。它的首府拉萨更是让人感到震撼。这里充满着快餐文化,流行音乐、可乐和啤酒、好莱坞电影和迷情的夜生活。就如嘎德所言:“我认为拉萨应该改名为拉萨维加斯。”

雄伟而神秘的布达拉宫几百年来,一样傲然注视着这个喧闹的俗世。文化身份的危机、信仰的矛盾、被侵蚀的宗教、文化的混杂和破碎、环境的污染、严重的汉化、西方消费主义的侵入……这些对西藏文化的侵蚀,造成一种文化混杂和破碎的西藏景象,这块地方和所有曾经经历现代化变革的地方一样,正经历阵痛。

嘎德毕业于西藏大学工笔画专业,是西藏第一位藏族邮票设计者,也是著名的画家。作为土生土长的拉萨人,他珍视传统;但作为出生于70年代的年轻人,他要面对现代生活的方方面面。

2003年8月,嘎德和其他10位西藏艺术家成立了“更堆群培”艺术空间。艺术空间聚集了一群艺术风格各不相同却有表现力的艺术家。在嘎德看来,艺术空间的意义在于提供了一个窗口,呈现西藏艺术家眼中的西藏,改变“观者”的固定视角,“我觉得以前的西藏完全被文本化、概念化了,更多人看到的西藏都是通过观者的眼睛,呈现西藏本地人是怎么看自己的生活,而不是被观看者的角度,这就需要本地艺术家的努力。”这块土地对他很纯粹,这块土地上的人们很简单。嘎德追求的,是通过自己的艺术,不仅展示出西藏的风土美景,更要展示当地人的内心感受,表述一个真正的、深刻的、不矫情的西藏。

以水铸成冰佛,在这世界上的任何角落都可以操作实现;而佛教也在许多地方存在、发展着。然而明净的蓝天下,冰佛身后雄伟的布达拉宫,划定了这一艺术行为的地域性。

西藏是藏传佛教的中心。取自拉萨河水,最后又复归这湾河水中,从水到冰佛再溶化为水的无限轮回。嘎德借由这座冰佛,运用佛教生死轮回的深意,表达出人心里那种失落、遗憾和无奈的感觉。

冰佛最后重新轮回成一汪清水,留下了一组被归为“观念摄影”的作品,记录了冰佛消融的过程。这是将西藏艺术通过不同于以往传统的媒介形式表达出来的一次大胆尝试,悄悄改变了当代西藏艺术的风向。以往西藏传统的绘画、艺术都局限在架上,而用观念摄影这样全新的形式阐释出来,无论对艺术家本身还是对西藏艺术而言,都是一次重要突破。

当代艺术教父栗宪庭把“冰佛”的创作誉为“西藏当代艺术的里程碑”。栗宪庭曾用这样几个词语形容初见“冰佛”时的情绪:惊呆、发懵、震撼。“不论其形式的前卫、创新,还是内涵的丰富、发人深思,都在西藏当代艺术作品中首屈一指。”

一件真正好的作品,所要传递的讯息是多重的。“冰佛”的身影倒影苍穹,作品本身蕴含的摄人力量,从化“神本”到“人本”,被来自不同地域、不同文化环境的观者,做出各自不同的阐释和解读,从而使作品变得更加生动、丰富。

无独有偶,时隔3年后的2009年,在哥本哈根召开世界气候大会期间,世界自然基金会(WWF)将巴西艺术家阿兹瓦多(Nele"Azevedo)用冰雕刻出的1000个小冰人放置在德国柏林御林广场音乐厅的台阶上,而且随着时间流逝,冰人慢慢融化成水。主办方借此呼吁公众对全球变暖的关注,引起了巨大的反响。从艺术形式上说,这与嘎德创作的“冰佛”可谓有异曲同工之妙。

艺术改变生活,“冰佛”标志着一个时代的来临,因为它在悄悄改变着社会的精神品质,让人对生命有一个全新的认识和觉醒,它一遍遍地令人沉醉,让人惊叹当代艺术的巨大魅力。