“身若出壁”的吐火罗粟特壁画

2015-04-29任平山

内容摘要:初唐西域画家尉迟乙僧对中国美术史留下过深刻的影响,但因没有可信的作品存世,对有限古代文献的阐释可能导致误读。本文通过梳理相关文献,总结了尉迟乙僧的绘画风格。在此基础上,重点分析了吐火罗-粟特美术中的相关特征。本文认为,公元7世纪前后吐火罗-粟特壁画比之于阗,更为充分地体现了“身若出壁”的空间效果。

关键词:尉迟乙僧;吐火罗;粟特;于阗;龟兹

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)01-0046-13

Abstract: As a foreign painter of the early Tang dynasty, Yuchi Yiseng played an important part in Chinese art history. However, without his original paintings, interpretation of the limited documents relevant to him might cause misunderstanding. This paper first sorts out documents of significance and summarizes Yuchi Yisengs painting style, then discusses the related painting styles of medieval Tocharian and Sogdian murals. Finally, it draws the conclusion that, compared to Khotanese paintings, Tocharian and Sogdian murals around the 7th century indicate a better impression of space, as if they were executed “outside the walls.”

Keywords: Yuchi Yiseng; Tocharia; Sogdiana; Khotan; Qiuci

一 籍贯与画风

有关尉迟乙僧之生平,主要信息来自同一时期的两本著作,即公元9世纪中叶的《唐朝名画录》和《历代名画记》。笔者以为,这两份文献提供的乙僧情报多处冲突,不应作为互补性材料。尉迟乙僧来自吐火罗而非于阗,这种可能不能排除[1]。吐火罗说可能在初唐文献《后画录》和开元时期张怀瓘的《画断》已有记载(《画断》亡佚,在《太平广记》中留有些许痕迹)。以下文字是上述观点的自然延续,即对尉迟乙僧艺术风格的讨论不应排斥与葱岭以西古代壁画的比对。

吐火罗起初是一个民族概念。吐火罗人在公元前2世纪前后越过锡尔河南下,入侵并占据中亚繁华的希腊文化中心——巴克特里亚。在中亚定居以后,吐火罗人逐渐完成了由游牧向农业的转变。许多学者认为吐火罗所建之国,就是大夏。这时吐火罗逐渐演变成一个带有政权属性的国家概念。后又由于其他游牧民族在中亚进进出出,吐火罗人先后臣服于■哒、突厥等民族。这段时期,吐火罗人依旧为当地主体,且一定程度地掌握行政,但政权概念变得不那么清晰。故如王欣等学者所指出,吐火罗后来又转化为比较单纯的地理概念[2],这便是唐代吐火罗地区的突厥统治者自称为吐火罗护叶的由来。

魏征(580—643)等人在初唐编撰的《隋书》对吐火罗记载很明确:

吐火罗国,都葱岭西五百里,与挹怛杂居。都城方二里。胜兵者十万人,皆习战。其俗奉佛……南去漕国千七百里,东去瓜州五千八百里。大业中,遣使朝贡。[3]

唐僧玄奘(600—664)在《大唐西域记》中则描述了突厥统治下吐火罗的大致范围:

出铁门至睹货逻国。故地,南北千余里,东西三千余里。东厄葱岭,西接波刺斯,南大雪山,北据铁门,缚刍大河中境西流。自数百年王族绝嗣,酋豪力竞,各擅君长,依川据险,分为二十七国。虽画野区分,总役属突厥。[4]

吐火罗民族国家初唐时已经分裂成许多小国,同北部与其毗邻的粟特一起臣属于突厥。杨建新指出,此后唐人所称吐火罗者,实指突厥阿史那氏作为“吐火罗叶护”的统治。大约是葱岭以西,以今天阿富汗北部为中心的广大地域。突厥统治下的吐火罗于初唐时期频频朝贡。7世纪中叶,唐朝击溃西突厥,在吐火罗阿缓城(遏换城)建立月氏都督府,粟特州为其治下25州之一。阿缓城,即玄奘在《大唐西域记》中所云之“活国”所在,现在比定为阿富汗北部昆都士一带。其西部紧邻吐火罗更早时期的政治文化中心巴克特里亚。如果尉迟乙僧由隋代吐火罗国王推荐入朝,或许曾经在这一带有过活动。但也不排除他可能来自吐火罗护叶治下的其他小国。

狭义的吐火罗画派,俄国学者以巴拉雷克-捷佩(巴拉利克-达坂,Balalyk-Tepe)的庄园壁画、阿吉纳-捷佩(阿吉那-达坂,Ajina-tepe)和卡费尔-卡拉(卡菲尔-卡拉,Kafyr-kala)的佛教寺庙壁画为之定义。葱岭西部与吐火罗相对应的是以粟特和花剌子模遗存为代表的西部地域诸流派,还有以费尔干纳和七河流域遗存为代表的北突厥斯坦流派。可是,这些概念的划分者自己也说各流派间的界线不那么清晰和固定[5]。

吐火罗和粟特壁画中有许多共性,可与葱岭东部的于阗和龟兹相区别。用粟特美术作为吐火罗美术之补充,较之国内学界以龟兹美术补充说明尉迟乙僧的于阗美术,更具合理性。巴拉雷克-捷佩位于乌兹别克斯坦南部边境城市铁尔梅兹(玄奘在《大唐西域记》中记铁尔梅兹为呾蜜国)西北约30公里。阿吉纳-捷佩(在塔吉克斯坦西南部城市库尔干秋别东面约12公里)和卡费尔-卡拉在塔吉克斯坦西南角。这三处考古遗址均位于阿姆河以北,在地理上无法将其与粟特地区做出明确区分。其北方是归属于粟特艺术的三处重要遗存:阿弗拉西阿卜(Afriasiab)、瓦拉赫沙(Varakhsha)和品治肯特,还有属于塔吉克斯坦北部的乌什鲁沙那(Ashrushana)文明的卡赫卡哈(Kala-i Kahkaha)的宫殿(位于泽拉夫善河中游北岸)。

本文试图识别出吐火罗、粟特美术中不同于葱岭东部于阗和龟兹壁画的特征。学界此前已经在相关领域取得了较大进展。但以尉迟乙僧的风格特点为线索,对吐火罗-粟特艺术展开有针对性的观察尚属于首次。许多学者对尉迟乙僧的绘画风格做过分析和总结,可归结为题材、线条、用色和综合效果四个方面。它们不是平行关系,综合效果由前面三大要素来完成。下文依此四个角度展开讨论。

二 题材与样式

尉迟乙僧的创作题材涉及功德、人物、鬼神、菩萨、佛像、花鸟,以及龙兽。尽管种类颇多,但首先,所有作品中最为震撼人心的不是佛像或花鸟,而是千奇百怪的鬼神和造型奇异的菩萨。

彦悰《后画录》谓其:“善攻鬼神……外国鬼神,奇形异貌”{1}[6]。

朱景玄《唐朝名画录》记载了尉迟乙僧在慈恩寺和光泽寺的佛教壁画。谓其在慈恩寺所绘“塔前功德,又凹凸花面中间千手眼大悲,精妙之状,不可名焉”。还有他在光泽寺七宝台后所画“降魔像,千怪万状,实奇踪也”[7]。

另一位唐代文人段成式看到尉迟乙僧所绘的降魔图之后,同样惊叹不已。这位《酉阳杂俎》的作者在“寺塔记”中写道:“光宅坊光宅寺……普贤堂……今堂中尉迟画颇有奇处,四壁画像及脱皮白骨,匠意极险。又变形三魔女,身若出壁”。作者在同书中也记录了长安慈恩寺中尉迟乙僧留下的画作,谓“塔西面,画湿耳狮子仰摹蟠龙,尉迟乙僧画。及花子钵曼殊,皆一时绝妙”。文末所云“花子钵曼殊”文法不通,可能是古籍刊刻时产生了错误。一些现代书籍中将其句读为“花子钵、曼殊”{2}[8],原文可能是“花、千钵曼殊”。张彦远《历代名画记》描述了同一幅作品,谓“慈恩寺……塔下……西壁千钵文殊,尉迟画”[9]。千钵文殊在当时应颇新颖。《千臂千钵曼殊室利经》中晚唐才开始流行。今存古代千钵文殊画像,如莫高窟中唐至宋代壁画、俄罗斯艾尔米塔什博物馆所藏绢本彩绘“千手千眼千钵文殊师利菩萨”等[10],均晚于彼。

张彦远也记录了光宅寺“东菩提院内北壁东西偏,尉迟画降魔等变”。唐代长安光宅寺中的“降魔变”和慈恩寺中的“千手菩萨”是所有传为尉迟乙僧作品中可信度最高的两件。它们为同一时期的三本著作所记录,且笔记中,绘画位置一致。公元9世纪中叶,这两件作品受到三位作者不约而同的重视,也说明了它们在当时的社会声誉。绘画以奇形异貌的人物造型为其共同特征。

除了神鬼类题材,尉迟乙僧也涉及了现实人物的创作,亦以奇异见长。朱景玄对尉迟乙僧的评价和僧悰一致,谓其“凡画功德人物、花鸟,皆是外国之物像,非中华之威仪。前辈云:尉迟僧,阎立本之比也。景玄尝以阎画外国之人未尽其妙,尉迟画中华之像,仰亦未闻。由是评之,所攻各异,其画故居神品也。”[7]87

《宣和画谱》记载,北宋御府藏有八件尉迟乙僧的作品,“弥勒佛像一、佛铺图一、佛从像一、外国佛从图一、大悲像一、明王像二、外国人物图一”[11],评价与朱景玄相仿。应该说绘制带有异国情调的番僧胡人也是尉迟乙僧的特长,但是这类作品震撼力不如他笔下之魔神。段成式在光宅寺普贤堂仔细观看了西壁的降魔变和东壁尉迟乙僧画的梵僧番从。他在《寺塔记》中将西壁和东壁予以了比较,说“东壁……左右梵僧及诸蕃往奇,然不及西壁。西壁逼之摽摽然”[8]760。

彦悰说尉迟乙僧“攻改四时花木”[6]3。他在慈恩寺塔所绘之“凹凸花”(凹垤花)为朱景玄所记,所谓“凹凸花面中间千手眼大悲”[7]87。一般认为此“凹凸花”反映了尉迟乙僧擅长的四时花木,也有学者提出“花面”是指花朵装饰的墙面[12]。笔者认为“花面”就是花朵正面。王涣诗云“垂露几团花面湿,东风一阵燕泥寒”(《昭庆寺看芍药》)。古人常以花面几尺几寸来说明花的大小。又《太平广记》卷212云:“慈思塔前壁有湿耳狮子、趺心花,为时所重”[13]。趺心花,盖跏趺坐“花趺”之谓。故而“凹凸花”还不是彦悰所说的“四时花木”,它应该就是千手菩萨之莲座。

尉迟乙僧所绘花木的具体作品,被古人提及者,只有这一个案例。比较而言,他在动物题材(龙、狮、马、犬、鹰)上的表现更加出色。除了慈恩寺的“湿耳狮子仰摹蟠龙”,还有其他一些动物图像吸引了鉴赏家的注意。张彦远认为东都大云寺的许多作品属于尉迟乙僧,云“大云寺门东两壁鬼神,佛殿菩萨六躯,净土经变,阁上婆叟仙,并尉迟画。黄犬及鹰最妙”[9]40。他居然在描述大铺壁宗教人物画时特别强调局部的黄犬和鹰,排除作者的幽默感,就只能由作品“异常”优秀来解释了。

另一则记载更加夸张。南宋高似孙(1158—1231)所撰《纬略》卷10谓“尉迟乙僧画平阳公主像,据鞍佩櫜鞬,唐初奇笔。画马犹精好,在韩干上”。短短数言,一方面强调了人物装束的奇特——这是尉迟风格的一贯品质;另一方面,重点强调马的精妙。唐人好鞍马,然而何人画马能比高居神品的画马名家韩干更加出色?这需要想象。作品属性可以存疑,但无论如何,这些评价反映了唐宋人们对尉迟乙僧作品风格的认识。

公元7世纪前后吐火罗绘画依据主题分为两种类型,一种是佛教艺术,一种是世俗性绘画。佛教艺术使得吐火罗绘画与同时期泽拉夫善河流域美术相区别,但世俗性绘画把两地文化紧密地联系在了一起。品治肯特地区宗教不属于我们所熟知的任何一种宗教,它无疑包含一些火祆教因素,同时又带有印度教和希腊神话的影子。除了反映这种杂糅式的地方信仰,当地美术还包括神话史诗、寓言故事,以及描写现实生活的世俗性主题。许多这类作品的绘画风格与吐火罗壁画近似。公元8世纪初,吐火罗的传统政治文化中心巴里黑已经被阿拉伯人占领。而泽拉夫善河流域坚持得更久一些。研究表明,居住品治肯特的吐火罗人可能亲自参与了当地民居壁画的创作。

从吐火罗文化中心铁尔梅兹到粟特文化中心撒马尔罕,直线距离两百多公里,比龟兹到焉耆的距离略短,大约是龟兹到和田的一半。乌什鲁沙那南部一水之隔的杜尚别左近至少有两个吐火罗小国,玄奘在《大唐西域记》中记之为“忽露摩国”、“愉漫国”[4]106。可以想象,在如此紧邻的两个区域很难同时产生两种迥异的风格而地区间没有相互渗透。但是在另一方面,类似于阗考古所反映的情况,即便在同一地区也可能有不同风格的绘画并存。因此,在粟特和吐火罗同时流行两种以上的绘画风格也是可以理解的。针对这种情况,两个地方绘画,又被按照不同的逻辑分为了两个分支:一个是以吐火罗阿吉纳-捷佩为代表的佛教寺院艺术;另一支是以吐火罗和粟特、乌什鲁沙那宫殿遗址为代表的世俗性绘画,主要保存在庄园、宫殿、住宅和若干公用建筑中[5]52。就后者而言,吐火罗美术和粟特美术被理解为一个整体。

即便在吐火罗寺院的宗教绘画中也存在佛像和世俗人物的画法差异。阿吉纳-捷佩壁画中,佛陀和供养人的画法几乎是两套路数。壁画(NO.ⅩⅩⅤⅡ)千佛坐像并排绘制在深蓝底色的横栏中,上下数层。虽然坐佛在手势、袈裟颜色,以及蒲团样式上有所区别,但变化是有规律的。他们排列紧凑,且一律略带微笑地斜觑。袈裟颜色主要是红黄色系的暖色。人物轮廓和袈裟衣纹的用线,准确而克制。壁画(NO.ⅩⅩⅩⅠ)供养人像则以红色打底,人物身躯衣着以白色勾线为主要手段,线条熟练而随意。由于两个供养人物的间距较大,大色块给人醒目的感觉也更加强烈,这一点与粟特颇为一致。与之相比,千佛图像让人感觉局促,却与于阗的千佛坐像相似多过于差异。

世俗性绘画与佛教绘画的结合总的来说有两种表现形式。一种是佛教绘画和世俗性绘画出现在同一场景中,但各自保持其鲜明的个性。另一种则在人物造像和场景设置上相互影响和交融。这两种情况在汉地壁画中都很常见。尉迟乙僧可能较多保持了前一类创作方式。其世俗性绘画或者佛教绘画中的人物和动物的世俗性特征给人的印象尤为深刻。因为丹青奇妙,尉迟乙僧被国君推荐入唐。不排除他原本属于为国王装饰宫殿的一派。至于他在唐朝主要从事佛教艺术的创作,自然是受汉地艺术市场的要求所致。进入汉地以后的佛像绘制也许使用了来自汉地图本,又或者吐火罗图本原来就没有太大差异,故而在这方面取得的成就不够显著。

泽拉夫善河流域壁画中出现了大量栩栩如生的妖魔鬼怪和动物形象。近年持续发现的汉地粟特美术品也表明,粟特人喜欢的动物主题以马、狮子、狗和鸟类为主,它们巧合都为尉迟乙僧所擅长。品治肯特第Ⅵ/41号壁画绘制了翻滚的龙形怪兽与奔腾的人马(图1),画家特别强调表现动物搏斗的动态组合[14],让人不禁想起尉迟乙僧在慈恩寺所绘“湿耳狮子仰摹蟠龙”。

品治肯特的神祇多是地方性的,非常独特。壁画“坐在王座上的神”(大约5世纪前后)穿着一种别致的套装(图2),上装垂至腰际,下摆仿佛一朵朵排列的绽放花蕾。这是一种富有立体感的褶皱图式。这种质地柔软的上装让人感觉蓬松飘逸,在汉族和其他游牧民族服饰图像中极其罕见。它显然也不属于粟特人的服装系统,却亦可见于萨里-捷佩(Sary-Tepe)出土的7世纪陶制骨骸盒上的三位女神(图3)。如果我们把视野放宽至更早时代中亚和爱琴海地区的希腊雕像,就会对其来源了然于心。这些融入到粟特美术中的图式是希腊-巴克特里亚文化的衍生物。宁夏固原北周李贤墓出土银瓶图像讲述了希腊著名的神话故事“帕里斯的审判”,其中三位女性的服装与之类似。这是绝佳的案例,一方面说明了这种服装样式与古希腊文化的关联,另一方面也说明了它如何经由中亚民族的艺术加工而传播到汉地。

今弗利尔美术馆所藏《天王图》(盖传为尉迟乙僧的《大刷色天王像》)描绘了天王座前舞乐表演的场景(图4)。在乐师伴奏下,裸露着胳膊的舞女站在一块小圆毯上翩翩起舞。她双手合拢,高举过头顶,一腿足尖点地,另一只腿盘旋着平衡高速旋转的身体。宁夏盐池唐墓墓门上雕刻了同样舞蹈姿态的正面男子。学界认为这是源自粟特地区的胡腾舞[15]。在舞女的旁边是两位胡人乐师,采用了相似的跪坐之姿。其一头部为正侧面,其一头部为半侧面。这种人物组合和吐火罗阿吉纳-捷佩壁画供养人相一致,当然《天王图》按照中国人喜欢的方式把平行人物改成了前后错位的关系。可以与之对比的是龟兹壁画的同类处理方式,在克孜尔第175窟左甬道内侧壁画“五趣生死”中出现了两乐师为一舞女伴奏的类似场景。龟兹画家将两位并排而坐的乐师绘制成略微倾斜的交脚正坐之态。这种样式在龟兹的流行不是偶然的,它一定与龟兹人日常生活习惯紧密相关,以至于龟兹佛传壁画中多数礼拜佛陀的人物也是如此。龟兹壁画中的跪地供养人图像,头部很少画成正侧面。就这一点而言,《天王图》中的胡人琴师更具葱岭以西的图式特征。无独有偶,第一位琴师身上也穿着吐火罗-粟特美术中那种带有希腊特征的上装。

《后画录》说尉迟乙僧擅画“外国鬼神,奇形异貌”。他可能绘制过不属于佛教系统的神像。所谓“奇形异貌”非指笔法古怪奇特,而是指所绘人物的服饰仪态。故《宣和画谱》谓之“衣冠物像,略无中都仪形;其用笔妙处,遂与阎立本为之上下也”[11]38。

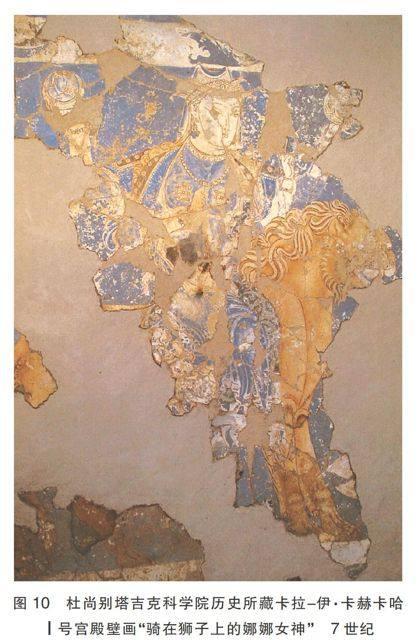

三 用线、凹凸法与配色

在品治肯特,类似蓬松的衣裙下摆也出现在其他一些非希腊式服装中。例如Ⅵ/55南墙壁画持剑武士的衣裙。而卡拉-伊·卡赫卡哈Ⅰ号宫殿壁画“骑在狮子上的娜娜女神”裙边的每一个凸沿都采用了双重褶皱的形式,这使得衣褶饱满的立体感更加复杂。其效果主要通过线条构造出隆起的轮廓来实现。画家在创作时,头脑中对描绘对象的立体形式有较为充分的了解。阿吉纳-捷佩坐佛雕像,袈裟悬裳也使用了同样双重圆褶[16]。显然,立体的服饰表现获得了图式的独立性,在施用于其他服饰细节的同时,也朝着形式化的道路上有所发展。类似线条也出现在弗利尔美术馆藏尉迟乙僧《天王像》的舞女腿部。用线精到而生动的表现了喇叭口裤角褶皱的隆起。

在唐人眼中,尉迟乙僧的用线与写真画家阎立本相比肩。中唐窦蒙《画拾遗录》现已失传,部分言论在《历代名画记》中被引用。他说尉迟乙僧“澄思用笔,虽与中华道殊,然气正迹高,可与顾(恺之)陆(探微)为友”。张彦远则更加具体地指出,其“用笔紧劲,如屈铁盘丝”[9]80。尉迟乙僧区别于阎立本等画家的关键可能就是这种源自中亚,扭曲,弹性十足,而又不失立体造型能力的具象性笔法。

作为泛希腊艺术的中亚中心,吐火罗艺术在公元3世纪仍然使用色块营造人物立体感。也正得益于此,凹凸法在同时期传播到了葱岭以东的于阗和米兰。到了7世纪前后,巴米扬和龟兹壁画把依据写实原则建立的凹凸晕染法转化为了一种高度风格化的晕染图式。巴米扬是吐火罗南部边境小国。玄奘在《大唐西域记》中记之为“梵衍那”,说“出睹货逻国境,至梵衍那国。梵衍那国……文字风教,货币之用,同睹货逻国,语言少异,仪貌大同”[4]129。这时,吐火罗核心地带的画家对于这种画法并不热衷。阿吉纳-捷佩壁画的供养人图像,人物、衣纹的结构仍被理解和重视,但它们却由线条而非明暗关系来表达。在人物的脸部和肢体部分,北部吐火罗画家喜欢采用更加具有中亚中古特色的画法——轮廓线肯定边界后,不同于南部的巴米扬和东方的龟兹,色彩晕染的步骤减免了。这种变化可能是受到游牧民族文化的影响所致。继古希腊文明的洗礼后,中亚同样经历了一场中世纪。如公元5—6世纪吐火罗的巴拉雷克-捷佩(巴拉利克-达坂,Balalyk-Tepe)壁画所示,一种带有萨珊或■哒因素的新画风,伴随着人物衣着上的连珠纹和猪头纹开始在此地流行。以线条框定的脸部仍然强调其结构特征,人物脸部失去额鼻阴影的同时,也不再有希腊艺术中人物眸子传递的纯真个性。这一变化也为同时期于阗美术所分享。如此绘制的面孔,可谓“笔法清圆”,算不算“屈铁盘丝”也还可以商榷。无论如何,它在吐火罗和于阗美术的面孔之间很难予以区别。

喀布尔博物馆原藏有一件来自丰杜基斯坦的7—8世纪壁画菩萨像,带有一些印度风情。作品介于上述晕染法和平面性绘画之间。除去胸口不易察觉的一抹晕染,眉目和身体结构仍然主要由线条勾勒完成,但充满立体感的裤管按照明暗关系进行了处理。臂钏、耳环和头箍都使用了精到的晕染,不仅突出了首饰的浮雕装饰,而且惟妙惟肖地表现出金属质地。这件作品说明凹凸晕染法在晚期吐火罗的另外一种使用状况——隐藏于线描人物的细节之中。菩萨手持之蓝色花朵带有简略而微妙的高光笔触,其表现立体感的绘画意图,令人联想起尉迟乙僧曾经画过的凹凸花。龟兹壁画中也有类似画法的蓝色花朵。

公元7世纪前后的粟特画派采取了另外一种平面与立体的折中方案。品治肯特第ⅩⅥ/10号壁画的绘画轮廓明确,线色肯定,同时特意表现了游牧民族紧身衣褶中的阴影。类似唐朝画家将晕染法融入线描之中,在当地则是发展了明暗晕染与装饰风格的结合。同样的方式也可以在西部流派瓦拉赫沙的红色大厅壁画上看到。和虎豹搏斗的勇士赤精着上身,画家用线条准确地勾勒了身体肌肉的不同块面。龟兹壁画中顺沿身体结构进行晕染的画法被放弃了。勇士骑乘的大象身体却使用了充满微妙变化的晕染。画家对晕染的理解不是像龟兹壁画那样仅仅以表现出立体感为目的,而是同时致力于传达描绘对象所具有的质感。

总之,以目前的考古资料观察,公元7世纪,和南部的巴米扬不同,吐火罗北部和粟特绘画较少在主体人物脸部使用晕染,而在相对次要的局部场合,泛希腊绘画中表现立体的色块造型仍然有所施展。

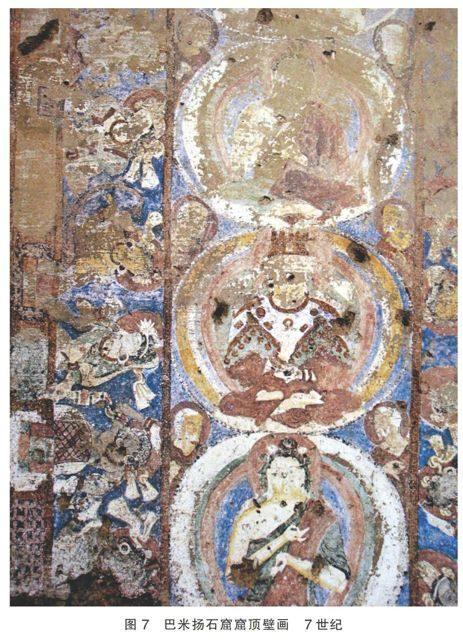

尽管这时泛希腊绘画技巧的重要性逐渐降低,吐火罗早期美术的其他传统因素却依旧保留了下来,并且经过与新绘画风格的重新组合,形成新的吐火罗-粟特风格。其中最宝贵的艺术遗产,是蓝色作为底色的大面积使用。它在中亚巴克特里亚-吐火罗文化区域普遍存在,其历史可以追溯至公元前若干世纪。

贵霜时代铁尔梅兹的卡拉-捷佩(卡拉-达坂,卡拉-特佩,Kara-tepe,Кара-тепе)壁画“佛陀和比丘”(图5)显示了这种本地审美与外来造像的结合。壁画大约在公元2—4世纪间绘制。佛陀和三位比丘身穿着色鲜艳的红色袈裟,他们之间大面积平涂蓝色。法亚孜-捷佩(Fayoz-Tepe),另一处铁尔梅兹佛寺遗址则生动地说明了这些闪烁发亮的深蓝颜料如何与古希腊的立体画法在中亚巧妙地融合(图6)。同样的深蓝色背景也保存在巴米扬和卡克拉克(Kakrak)石窟的壁画中(图7)。更晚时期的晕染法与之结合,取代了早期泛希腊式立体画法。以上变化,俄罗斯中亚考古学者如是描述:“吐火罗-希腊化的色彩体系延续到公元6世纪中叶前,而吐火罗特有的色彩体系则是从公元6世纪末开始的。那时印度艺术风格对肖像和风格的影响要比对色彩的影响深刻得多”。然而,在指出这一现象的同时,他们强调“在吐火罗,吐火罗-粟特的色彩体系延续了整个时期”[17]。

粟特和龟兹壁画也常常使用蓝色作为底色,但不同于龟兹,粟特壁画中蓝色的用法与前述吐火罗壁画相似,追求色调的统一。对比色原则应用在单色性整体效果的基础之上。而在大部分龟兹壁画中,对比色原则营造的跳色效果,其目的刚好相反——试图避免墙壁的单色性,从而促成多色系的炫丽[18]。也就是说,龟兹壁画中的对比色原则不仅在画面内部,也在画面外部(画面和画面之间)展开。跳色效果的整体性应用很大程度上消解了龟兹壁画中局部蓝色风格的影响。

于阗壁画遗存中也存在蓝色,但白色和红色决定了于阗绘画的整体效果。相较而言,壁画中蓝色成分较少。最近在达玛沟,人们发现了用蓝色填涂的男性神祇头光,以及另一位女性神祇的披帛和长裙。更早一些时候在丹丹乌里克遗址的发掘表明,绘制佛陀肉髻也会使用蓝色。丹丹乌里克的画匠也试图在佛陀的头光和背光中使用这种颜色。但包括一些技术颇佳的画作在内,许多于阗绘画似乎使用了更为廉价的替代材料,身光中与红色光圈环环相套的部分呈现出难看的灰黑色效果。就蓝色颜料所表现出的奢侈感——丰富性和高纯度而言,于阗壁画逊色于龟兹和粟特。与此同时,如俄罗斯学者所指出的,中亚壁画越是往东,绿色作用越大。在葱岭东部,于阗壁画里不是蓝色而是绿色熠熠生辉,龟兹和敦煌壁画更表现出对绿色的强烈兴趣。而在葱岭西部,绿色在粟特壁画中极少出现。在吐火罗壁画,例如阿吉纳-捷佩中,有时也用绿色,但对整体色调影响甚微[17]73-80。

张彦远提到尉迟乙僧画佛圆光“均彩相错”,在我看来,即某种平涂多于晕染的对比用色。关于其设色之法,学界更多引用元代汤垕《画鉴》一书中的描述,谓其“作佛像甚佳。用色沉着,堆起绢素,而不隐指”[19]。

就北宋徽宗的御府收藏情况来判断,晚唐张彦远、朱景玄等人在长安古寺中看到尉迟乙僧最富奇异色彩的作品已经不在北宋鉴赏家的视野之内了。《宣和画谱》从古书上摘录汇总文献时,寺院名称出现了明显错误。然而在卷本收藏中仍然包含了其颇富异国情调的人物画作,如《外国佛从图》和《外国人物图》。另一部分藏品,则未在画题上特意强调这一品质,如《弥勒佛》、《佛铺图》、《佛从像》等。一般而言,佛像受制于许多规范,形象变异不如其他鬼神或人物显著,这是可以理解的。这样到了元代,尉迟乙僧的画作愈加少见。汤垕自述“平生凡四见其真迹,要不在卢棱伽之下”。在他看来尉迟乙僧不比卢棱伽差。卢棱伽学吴道子。张彦远谓之“画迹似吴,但才力有限”。汤垕拿尉迟乙僧和卢棱伽比,其褒奖中包含了某种克制。也许汤垕所见的几幅作品只是尉迟乙僧的平凡之作或者仿作。又或者在尉迟乙僧之后,西域胡人形象的泛滥导致了这种形式的贬值。五代贯休式十六罗汉图的推广,乃至北宋《宣和画谱》将番族单列为一绘画门类,都说明尉迟乙僧的绘画精神在后世中得到了发挥和普及。在这种情况下,唐代观众眼中的特色对于元代人而言可能已经见怪不怪了。总之在汤垕的评价中,未见那些曾经深深吸引过唐人的异族风情。也正因此,个别作品中别致的用色反而吸引了鉴赏家的注意。汤垕所谓“用色沉着”的作品是尉迟乙僧所画的佛像。可惜作品已不存世。那么什么是“用色沉着”呢?弗利尔美术馆的尉迟乙僧《天王图》再一次给我们提供了答案。画卷如同吐火罗-粟特壁画那样采用了大面积平涂的深蓝色作为底色。明末顾复观阅此画,在其《平生壮观》一书中用“云色红绿剔,石青地”描述之[20]。张丑《清和书画舫》以“着色天王像”来为这幅“穷工极艳”的立轴命名,并谈到了他的发现,“吴道元《托塔天王》、《云盖天王》并从此本翻出,其沉着处殆不及耳”[21]。在此之前,明代大收藏家项元汴称之为“大刷色天王像”[21]173。

《天王图》明代以前的历史颇有疑点。不过它可能参照了来自初唐的画本(见拙著《再议尉迟乙僧绘画风格——以胡旋舞女图像为线索》)。在莫高窟,蓝色大背景较好的表现是第321、329、341窟。它们作为大型经变画“不鼓自鸣”的天空,恰巧也绘制在初唐。这时在长安活动的西域画家“用色沉着”是完全可能的。

古代蓝色矿物颜料成分是一种昂贵宝石——青金石,矿层地质上处于今阿富汗的巴达赫尚地区[22]。由那里出发的青金石贸易,极大地促成了两河文明和古埃及文明的文化交流。此后,受青金石影响的审美观念又在波斯文明中延续了下来。作为吐火罗人的尉迟乙僧应该带入过这类颜料,包括其配制和使用技巧。他应该比汉族画家更加熟悉青金石的进口渠道。尽管这种几乎只产于吐火罗-粟特地区的宝石自古就是丝绸之路的重要商品,但贸易时断时续。材料的稀缺、对创作成本的考量都会极大地干预蓝色风格在中古汉地的传播。因此,和其他容易被模仿并发展的技巧不同,外部条件决定了“用色沉着”是吐火罗-粟特壁画在汉地尉迟乙僧绘画中最难推广和继承的部分。

四 空间感

《酉阳杂俎》描述尉迟乙僧在光宅寺(光泽寺)普贤堂所绘壁画降魔变时,提到“变形三魔女,身若出壁”,即其所绘人物好像身在墙壁之外。元代鉴赏家谈到其卷轴画,云“作佛像甚佳。用色沉着,堆起绢素,而不隐指”。“绢素”于此当指画布。卷轴画之“堆起绢素”近似壁画之“身若出壁”。学界一般认为它描述了流行于印度、中亚而被引入中国的凹凸画法。由于这一法则的应用,尉迟乙僧能够成功地营造出物象的立体效果。

笔者对于这一观点将信将疑。文献并未将凹凸画法直接与人物画“身若出壁”的视觉效果相联系。相反,汤垕特意将吴道子“自然超出缣素”的晕染技巧和尉迟乙僧“堆起绢素”的“用色沉着”进行了区别。凹凸晕染并非获得立体感的唯一要素。古代批评家有时会强调某种非晕染因素。例如宋人董逌在《广川画跋》卷6描述吴道子的作品,云:“吴生之画如塑然,隆颊丰鼻,跌目陷脸,非谓引墨浓厚,面目自具,其势有不得不然者”[23]。这还仅仅是说绘画表现的立体感。纵深感和立体感是影响空间感的两个不同因素。因此,由此考量,尉迟乙僧当然可能掌握了凹凸画法,但“身若出壁”、“堆起绢素”可能也涉及了凹凸画法以外的因素。

纵深感首先取决于叠掩法则。一个东西把另一个东西挡住,就自然呈现出前后关系。此原则以多样化形态普遍运用于所有模仿论时代的绘画。其次,包括近大远小的透视法则在内,“位置经营”也会影响到人们对画面的空间感受。第三,就是画面颜色的搭配。同一画面中,暖色块会比冷色块,亮色块会比暗色块显得更加突出。加大两个色块的对比度,常常是油画家使某一前景从背景中充分分离的诀窍。如阿恩海姆谈到,波长较长的色彩,如红色,看上去好像离观察者更近;而一种蓝色,看上去就似乎离我们远一些[24]。如此看来,“用色沉着,堆起绢素而不隐指”也许并非形容画面两种互不关联的特征——用色沉着,同时又有很好的立体感;而可能是用“堆起绢素而不隐指”来描述“用色沉着”的效果,正如“屈铁盘丝”是“用笔紧劲”的效果那样。对于尉迟乙僧,这始终是一种推测。缺乏蓝色表现的于阗壁画,正如其缺乏凹凸法那样,很难为此佐证。如前所述,大量使用蓝色的吐火罗-粟特壁画却能为之提供范例。

除了“用色沉着”,吐火罗-粟特壁画中还存在绘画人物压住或打破画框边界的特殊表现。为此,笔者杜撰了“压界法”、“破界法”二词。在我看来,这是大面积蓝色画地之外,公元7世纪吐火罗-粟特美术保持的第二个古老传统。在阿吉那-捷佩的供养人图像中,人物的头顶略微打破了连珠纹边缘。其他吐火罗考古发掘所获壁画多为残片。即使这样,一些盖住连珠纹边饰的脚和头饰仍然在公元5—7世纪迪伯津(Dilberjin)遗址的壁画残片中得以保存[25]。吐火罗南部的巴米扬石窟,也不乏造像头光超过上端边界的案例。压界法构图带有普遍性,破界法有时较隐蔽,往往限于人物头顶和脚底的微妙细节。

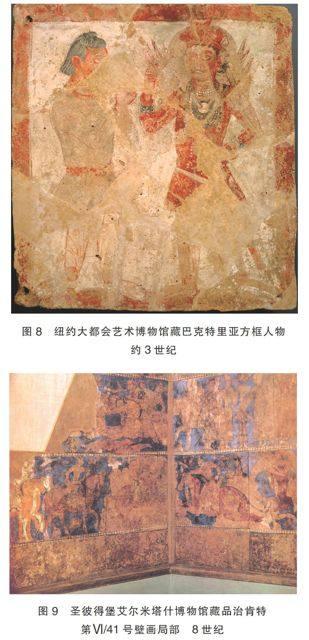

源自约3世纪巴克特里亚(Bactria)的几幅方框人物展现了破界法在这一地区的较早形态(图8)。人物肌肤使用凹凸晕染,尽管与7世纪的吐火罗绘画颇有差异,但人物脚和头顶的破界法和晚期作品比较,没有太大变化。将人物的头部叠压住画面上部边框,将人物足部叠压在画面底部边框之上,从而传达出人物位于边框之外的视幻效果。

仔细比较吐火罗周边地区,压界、破界之法在粟特美术中极为常见,甚至可以说其是粟特壁画标准图式之一。它们在7世纪前后的龟兹壁画和莫高窟壁画中也均有表现,却很难说在葱岭以东的中亚壁画中具有普遍性[26]。它提醒我们,在吐火罗-粟特地区的壁画艺术中潜藏着某种不同于“于阗”的空间观念。这种表现媒介外部空间的观念应源自带有浮雕属性的古老墙壁(例如汉画像石)或器物(例如古希腊陶瓶、中亚金属器等)。

空间感来自许多元素的综合运用,破解法只是使效果更为鲜明的手段之一。在吐火罗文化中心(北阿富汗地区)发掘的公元7世纪的壁画,以残片为主,因而吐火罗美术研究和于阗美术一样迟迟未能取得较大进展。幸而粟特品治肯特壁画遗存较为完整,且具备吐火罗美术三个风格因素——凹凸法与用线的组合关系、用色沉着、破界法。它使我们可以看到这三个因素,结合建筑空间产生的整体效果。

在粟特地区,不仅供养人像之间保持距离,较少相互交叠,而且叙事性绘画也是如此,人物周围比较空旷。与此同时,粟特壁画常将墙壁上下分割成长条形的绘画带(图9)。这种分割画面的方法强化了水平视觉效果,仿佛为人物留有水平移动的空间。龟兹叙事性壁画以方格佛传图为典型。其构图刚好相反,人物层层交叠以至密不透风,因此尽管人物可以画成左右运动的样式,但让人感觉拥挤不堪,画面空间总体上依照前后关系展开。敦煌壁画中,人物不如龟兹壁画那么拥挤,但树木、建筑之类背景或辅助设施在粟特壁画中较少出现,却是敦煌壁画的重点。因此,比之龟兹方格佛传以及敦煌巨型变相,粟特壁画的构图更加清晰、疏朗。

粟特艺术的重点不只在于上述要素本身(因为我们总是能在其他相关艺术中找到这样或那样一点类似的特征),而在于这些要素基于建筑的结合。长条形构图和大面积单色平涂的墙底使得墙壁建筑属性得以在粟特图像语言中被描述。正是平行延展的华丽墙面,而不是被绘画模拟的风景建筑,又或被遮挡的其他人物,充当了画面的背景。因此画面中那些将墙壁分割成若干层的连珠纹不仅仅意味着画面的边界,同时也指示了墙体的视觉性存在。这时,正如我们看到的那样,一旦这些华丽的连珠纹边界被人物形象打破,画面就产生了新的效果。人物的头盔或长靴遮挡住连珠纹,意味着他们身处于被连珠纹装饰的墙壁之外。

最后,以蓝色作为底色的对比色表现,强化了这种人物凸起于画面外部的效果。当粟特壁画使用蓝色作为底色时,人物一般使用白色或黄红等暖色;使用红色作为底色时,人物则更多偏好用白色;使用白色作为底色时,人物用黄色和红色等暖色。这一原则的关键在于,画家不会使用与画面底色属性相当的颜色作为人物色。例如当使用白色作为底色时,白色就不再成为人物主题用色。是的,在品治肯特的红色壁画(NO.ⅩⅤⅠ/ 10)中,我们可以看到画在红色背景上的红衣及黄衣人物。但是,壁画同时绘制了白衣人物。后者座位显然更加靠前,因为他盘起的腿部将前者膝盖挡住。如此,画面不同人物呈现了对比色反复交叠的效果,这正是粟特营造空间关系的方法所在。

对比色法的反例是相近色法,可见于中国早期卷轴画之表现。丝质卷轴白色抑或泛黄,和人物衣冠淡淡的赋色接近,乃至画家用浓烈的红色填图时,这些鲜艳的部分常常显得过分突出。北魏司马金龙墓出土的屏风漆画,是相近色法的另一形态。红色打底的画面上,人物衣着也全部填以朱红之色。相近色法画面中的主题人物较容易和背景在同一空间融为一体。而对比色法则将前景与背景分开。因此,当大面积蓝色装饰墙面时,以白色、红色描绘的前景物象外在于背景墙壁的效果得以强化。

凹凸晕染法、破界法以及精致的线条在画面中的完美结合,最有代表性者是卡拉-伊·卡赫卡哈Ⅰ号宫殿壁画“骑在狮子上的娜娜女神”(图10)。一方面,女神白皙的面孔和手形是几何形的,在大面积的深蓝底色上尤显突出。另一方面,从女神手持月神的蓝色面孔和女神胯下通体金黄的狮子身上,又可以看见晕染法微妙的处理。作品对明暗关系的理解,应该说强过于龟兹晕染法近乎机械化的表现,更远胜于敦煌初期粗犷的圈染。但画家有选择性地运用这种技巧,不愿意把它运用到娜娜女神裸露的肌肤上。画家有意强调了动物立体感与平面性主体人物的冲突。由此,狮子作为相对次要的部分获得了某种生动性,以在意向语言上构成和主体神祇庄严性的不同所指。这恰恰是唐代鉴赏家对尉迟乙僧作品的一致评价。它也不免让人想起南宋高似孙对尉迟乙僧所画平阳公主像“画马犹精好”的评价。

总的说来,吐火罗-粟特中古壁画含有多种风格。其中一些可与葱岭东部的于阗、龟兹分享。但在营造空间感方面,也有未被东方充分学习的内容。他们以水平视觉理解绘画,人物左右间距较大,从而使得深蓝底色能够体现出大色块效果。与此同时以红、白色系(蓝色的对比色)绘制人物,能够和蓝色墙面拉开距离。画家不会让描绘对象过多覆盖墙体,同时喜欢使用醒目的连珠纹水平分割墙面。这使得墙体成为视觉判断的对象。画面底色针对墙面装饰而展开。由此,与一般绘画向画面内部要求空间不同,那些略微压住画框的人物,向墙壁外部要求空间。

五 结 论

对尉迟乙僧的了解主要来自古代文献。没有原作存世,推论难免带有主观性。最为可靠的记录是三位唐代文人对于慈恩寺和光泽寺壁画的描述。其画风的主要特征,首先是鬼神、人物的异域色彩,其次是动物的精妙。至于其他技巧特征,则问题颇多。

晚唐文人赞赏其如“屈铁盘丝”的用笔,还有“身若出壁”的空间感。元代汤垕声称看过四幅尉迟乙僧的作品。针对《佛像》一画,他强调其“沉着”的用色。“堆起绢素而不隐指”可能是描述和赞叹“用色沉着”的画面效果。到了明代,相关文字依旧提到尉迟乙僧作品“沉着”的用色特征。但随着新元素的介入和混淆,唐朝人看到的尉迟乙僧特质在这个时代不同程度地变形或丧失了。明代以降,相关言论中再没有提到画面奇特的外部空间效果。

所有信息皆来自文献。是否能够找到与文字匹配的图像?尉迟乙僧风格的摹仿之作反映了较晚时代人们对于这位著名西域画家的认识。弗利尔美术馆《天王像》中胡人乐舞的人物特征可以经由吐火罗-粟特,追溯至希腊图式。

近现代美术史研究视于阗为尉迟乙僧的原籍。于阗的考古发掘自然成为人们寻找答案的理想地。目前于阗考古的结果不尽如人意。我们很难确定某种统一且个性鲜明的于阗风格。尤其令人失望的是,传统观点期待凹凸法带来的神奇效果似乎没有在7世纪的于阗产生大的影响。这就是为什么许多学者议论尉迟乙僧,总是始于于阗,终于龟兹。以龟兹克孜尔壁画作为人体凹凸法的典范来对尉迟乙僧的绘画风格进行确认,从20世纪初开始持续至今。杨法震对克孜尔、库木吐拉和伯孜克里克三处石窟进行考察后,提出“乙僧绘画风格的前期接近龟兹风,而中晚期当与西域汉风或晚出的高昌回鹘风相仿佛”[27]。他已然觉察到凹凸法的晕染效果可能被学界过分重视和夸大,仍不免在远离于阗之地寻找答案,实属无奈。当然在于阗寻找凹凸法的希望始终未被放弃。王敏认为大部分于阗考古所获壁画不能代表于阗艺术的最高水平,而巴拉瓦斯特佛寺出土的一块供养人壁画残片和古印度阿旃陀壁画较为相似,可能代表了近似尉迟乙僧的风格[28]。

公元7世纪前后,于阗多元的壁画与这一地区早期美术的风格差异较大,而吐火罗-粟特美术则保留了较多的早期元素。因此,虽然吐火罗壁画遗存不比于阗丰富,但是由于其美术的持续性,我们依旧能够从中看到比于阗壁画更为稳定的信息。从吐火罗北部的粟特及乌什鲁沙那壁画中,可以清楚地看到“身若出壁”的实现方式。壁画强调墙体作为绘画媒介的存在,同时较为隐蔽地使用凹凸法和破界法;以考究的用色——亮色、暖色作为前景,暗色、冷色作为背景,来增强身若出壁的视错觉。尽管和吐火罗存在宗教差异,粟特壁画和吐火罗美术分享了包括上述特征在内的许多的风格元素。

综上所述,公元7世纪前后,吐火罗-粟特壁画比之于阗,更为充分地体现了营造墙壁外部空间效果的意图和手段。其中许多特征都能对应古人对尉迟乙僧作品的描述。

尉迟乙僧画风中断的原因,一方面在于其“屈铁盘丝”、“造形图式”很快被盛唐画家吸收,改造,融合在吴家样中;另一方面,中唐以后,西域异手,青金石颜料日渐稀缺,大面积使用蓝色难以为继。初唐画迹大面积使用蓝色者,晚唐长安不乏遗存,故而张彦远等不以为意。但到元代,此类壁画大抵不存,这时的书画鉴赏家反而对之倍感新奇。

至于尉迟乙僧的此“身若出壁”是否就是吐火罗-粟特的彼“身若出壁”,当然还有商榷的空间。学界回避了一个问题:在不能直面作品的情况下,我们其实很难判断“身若出壁”究竟是相对严谨的描述,还是类似“破壁而出”、“栩栩如生”的溢美之词。如是后者,则相关研究皆有过度阐释之嫌。如是前者,则不妨假想光宅寺壁画中“身若出壁”的变形魔女——凹凸法不是营造立体感的唯一方法,而只是对线条立体造型能力的补充。尉迟乙僧也许掌握和使用了这一画法,但可能在与线描风格的冲突中予以体现,致使局部的三魔女,以及其他作品中黄犬、马等动物呈现出区别于画面主体的浮雕效果。也不排除画家可能采用了破界法,以及类似吐火罗-粟特壁画的色彩和构图。

附记:文中图1、9采自А М Беленицкий, Мо-

нументальное искусство Пенджикента. Живопи-

сь. Скульптура, Москва,1973,PIC.12. 图2、3、6、7、10采自田边胜美、前田耕作编《世界美术大全集东洋编》15《中央アジア》,东京 :小学馆,1999 年。图4采自华盛顿弗利尔美术馆官方网站。图5采自Т К Мкртычев Буддийское искусство Сре-

дней Аэии(Ⅰ-Ⅹ вв.),Академкнига,2002,P.203,PIC.3. 图8采自Aruz Joan,2000.“Votive panels” The Metropolitan Museum of Art Bulletin 58 (2), Recent Acquisitions:A Selection 1999—2000 (Autu-

mn 2000),P. 15.

本文在撰写过程中得到了中国社科院宗教所陈粟裕女士、美国大都会艺术博物馆Joseph Scheier Dolberg先生和莫斯科友人刘征先生的帮助,特此鸣谢。

参考文献:

[1]任平山.重提吐火罗:尉迟乙僧原籍考注[J].敦煌研究,2011(3):83.

[2]王欣.吐火罗史研究[M].北京:中国社会科学出版社,2002:99,137,151.

[3]魏征,令狐德棻.隋书:卷83[M].北京:中华书局,1973:1853-1854.

[4]玄奘,辩机.大唐西域记校注:上[M].季羡林,等,校注.北京:中华书局,2000:100.

[5]普加琴科娃,列穆佩.中亚古代艺术[M].陈继周,李琪,译.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994:51.

[6]彦悰.后画录[M]//何志明,潘运告.唐五代画论.长沙:湖南美术出版社,1999:3.

[7]朱景玄.唐朝名画录[M]//何志明,潘运告.唐五代画论.长沙:湖南美术出版社,1999:87.

[8]段成式.酉阳杂俎[M].曹中孚,校点.上海:上海古籍出版社,2012:765.

[9]张彦远.历代名画记[M].周晓薇,校点.沈阳:辽宁教育出版社,2001:32.

[10]孙晓岗.文殊菩萨图像学研究[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2007:29-34.

[11]宣和画谱[M].长沙:湖南美术出版社,1999:38.

[12]周建朋,仇春霞.“凹凸花”考辨与丝绸之路建筑装饰原理研究[J].新疆师范大学学报,2011(6):76.

[13]李昉.太平广记.北京:中华书局,1986:1623.

[14]Беленицкий А М. Монументальное искусство Пен-

джикента.Живопись.Скульптура[M].Москва:Иску-

сство,1973:PIC.11.

[15]齐东方.输入·模仿·改造·创新:粟特器物与中国文化[G]//荣新江,张志清.从撒马尔干到长安:粟特人在中国的文化遗迹.北京:北京图书馆出版社,2004:28.

[16]Литвинский Б А,Зеймаль Т И,Аджина-Тепа.Архите-

ктура.Живопись.Скульптура[M].Mocквa:Искусство,1971:84.

[17]亚·伊·科索拉波夫, 鲍·伊·马尔沙克.中亚壁画:艺术史与实验研究:上[J].杨军涛,译.新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2005(2):76.

[18]任平山.中亚古壁画中的蓝色[J].中华文化画报,2012(7):86.

[19]汤垕.古今画鉴[M]//卢辅圣.中国书画全书:第二册.上海:上海书画出版社,2000:896.

[20]顾复.平生壮观[M]//卢辅圣.中国书画全书:第四册.上海:上海书画出版社,2000:953.

[21]张丑.清和书画舫[M]//卢辅圣.中国书画全书:第四册.上海:上海书画出版社,2000:172.

[22]亚·伊·科索拉波夫,鲍·伊·马尔沙克.中亚壁画:艺术史与实验研究:下[J].杨军涛,译.新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2005(3):35.

[23]董逌.广川画跋[M]//卢辅圣.中国书画全书:第一册.上海:上海书画出版社,2000:843.

[24]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].腾守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社,1998:94,465.

[25]Кругликова И Т. Настенные росписи в помещении 16 северо-западного культового комплекса Дильбе-

рджина[G]// Древняя Бактрия.Вып.2. Москва:HAYKA,1979:138-139.

[26]任平山.中亚中古美术中的破界法[J].中华文化画报,2013(1):90-97.

[27]杨法震.尉迟乙僧的绘画艺术[J].新疆艺术,1998(6):23.

[28]王敏.尉迟乙僧新考[J].艺术百家,2011(3):208.