加拿大失业保障政策的变迁、现状及影响

2015-04-29赵忠王水连马哲

赵忠 王水连 马哲

[关键词] 加拿大;失业保障政策;就业保险金

[摘 要] 加拿大是典型的高收入和高福利国家,一方面幅员辽阔,季节性行业盛行,不同地区的失业率存在较大的差异,另一方面政府权力较为分散,人口主要由移民组成。与其他国家相比,加拿大的劳动市场具有明显的特征,研究加拿大的失业保障政策对于很多国家都有着重要的借鉴意义。本文试图厘清加拿大失业政策的变迁、现状及影响,从加拿大失业政策历程来看,我国的失业保障政策由被动转向主动是必然的趋势,帮助暂时失业的劳动者重新就业远比为其提供短期经济保障更有价值。

[中图分类号]F241.4

[文献标识码]A

[文章编号]0257-2826(2015)01-0035-09

失业问题关系到劳动者的生活状况和社会稳定,通常被国际社会作为衡量劳动力市场的基本指标,更是衡量宏观经济和社会发展的重要标准。随着对失业问题理解和认识的不断深入,大多数国家普遍建立了符合自身国情的失业保障政策,以立法的形式对暂时失去工作的劳动者提供基本的生活保障。在市场经济环境下,劳动者时刻面临着经济波动、市场竞争等原因可能导致的失业风险。因此,充分借鉴他国经验、结合国情不断完善本国的失业保障政策是一项重要的工作。加拿大是典型的高收入和高福利国家,一方面幅员辽阔,季节性行业盛行,不同地区的失业率存在较大的差异,另一方面政府权力较为分散,人口主要由移民组成。与其他国家相比,加拿大的劳动市场具有明显的特征,研究加拿大的失业保障政策对于很多国家都有着重要的借鉴意义。

一、加拿大失业保障政策的变迁

根据加拿大各个时期失业保障政策的背景和特点,可以将加拿大失业保障的发展过程划分为四个阶段:第一阶段是早期的慈善和济贫阶段(殖民地时期至1 9世纪末),第二阶段是失业保障制度的萌芽阶段(19世纪末至1940年),第三阶段是失业保障制度的发展阶段(1940年至1996年),第四阶段是失业保障制度转向就业保险制度的改革阶段(1996年至今)。

(一)早期的慈善和济贫阶段:殖民地时期至19世纪末

1867年以前,处于殖民地时期的加拿大深受英国的影响,英国的《伊丽莎白法案》对其产生了巨大的影响②。当时的加拿大政府奉行自由放任的理念,加拿大居民也信奉个人主义,认为贫困或者失业是不努力的结果,个人应当对自身的行为负责。当时,穷人和失业者主要是通过诸如教会或者慈善基金等非政府渠道获得帮助。1867年,英国通过了《英属北美法案》,该法案将社会保障看做是地方政府和私人的事情,由各省政府自行管理社会保障。自此至19世纪末,加拿大的个人主义和自由放任的观念在一定程度上发生了改变,省政府在社会保障方面的参与明显增多。

(二)失业保障的萌芽阶段:19世纪末至1940年

面对由于移民流入、第一次世界大战和战后经济衰退带来的社会动蕩以及由于社会不公带来的罢]二运动,保守党掌控下的加拿大政府开始向各省拨款,建立失业救济制度。受到20世纪30年代经济大萧条和二战的沉重打击,加拿大政府接受了凯恩斯主义的国家干预理论,开始逐渐重新定位联邦政府在社会保障方面的责任。因此,尽管当时的宪法尊重省政府在社会福利事务上的相关责任,但联邦政府仍通过补助金的形式,对省政府提供了帮助与支持。例如,为了提供一些救济和工作机会,国防部为失业者和穷人在偏远地区建立了一定数量的救助营,失业者和穷人住在简陋的工棚里从事每周l加元的仆人工作。

20世纪30年代的各省政府和联邦政府均处于资源与权力不可兼得的状态。以贝内特(P.13.Bennett)为首的保守党联邦政府通过议会积极推动社会立法,进行了“贝内特新政”,其中包括《就业和社会保险法》。该法规定由就业和社会保险委员会管理全国的失业保险计划和就业服务,保险费用由雇主和雇员共同负担。与此同时,联邦政府开始为失业者提供必要的就业培训,帮助他们尽快重新就业。但英国枢密院司法委员会认定该法案超出了宪法赋予联邦政府的权限,而加拿大自身并无修宪权,最终该法案没有实施。即便如此,该法案的出现表明加拿大联邦政府已经意识到在全国范围内建立社会保障和社会福利制度的必要性。

(三)失业保障制度的发展阶段:1940年至1996年

加拿大于1940年出台了第一部正式的失业保险法案,在1955年、1971年和1990年分别进行了较大规模的调整,而1996年后则彻底将失业保险( Unemployment Insurance,UI)改革为就业保险(Employment Insurance,EI)。

1935年,贝内特大选失利,麦肯齐·金重新上台,并于1937年组建省关系皇家委员会(RoyalCommlssion DominionProvincial Relation),专rJ研究联邦政府与省政府的关系,尤其是财政方面的关系。该委员会在1940年提出建议,在全国范围内建立失业保险制度,由联邦政府负责统筹管理,并通过税收渠道平等补偿相对贫困的省份。该提议很快得到所有省份的广泛支持,在此背景下,加拿大于1940年8月7日颁布了《失业保险法案》。虽然该法案并未覆盖所有人群,但仍然成为加拿大历史上第一部社会保险法律,标志着福利国家模式的开启。

1945年8月,以《加拿大社会保障报告》(TheReport on Social Security for Canada)(又名《马什报告》)为蓝本,加拿大开始增加社会保障投入。1946年至1954年的9年间,失业保险计划经过了6次改革,覆盖范围逐渐扩大,将樵夫和护士等群体包含在内。1945年,加拿大联邦政府进一步引进了职业学校补助计划,1948年通过了《职业培训法》,1950年颁布旨在帮助失业者解决冬季求职闲难的补充津贴计划。

1955年,新的失业保险出台,最长的给付期从51周减少到36周,覆盖范围再次扩大到警察、农业工人、园艺工人和林业工人。1940年的失业保险法范围覆盖了42%的劳动力,而1955年立法则将这一范同扩大到了75%。1965年,联邦政府以免除省税收的方式换取省政府对失业救济和相关福利的全部责任。1966年,《失业救济法》的大部分内容被《加拿大救济法》(Canada Assistance Plan,CAP)所包含。同时,《失业救济法》也进行了修订,主要是对省政府的母亲补贴项目实行费用分担机制。

1970年修改的《失业保险法案》取代了1955年的立法.处于l8岁至65岁工作年龄的公民都可以享受失业保险,新法案失业保险的覆盖范闱扩大到96%,取消了参保的收入上限,津贴率也增加到了参保人平均收入的三分之二,并自动按照指数化工资率进行调整,津贴发放期限不仅取决于参保时问,还取决于国家和地方的失业率。同时.1 971年的政策规定,当全国失业率低于4%时.由雇主和雇员负担失业保险津贴的全部成本(包括固定津贴和新增加的津贴),但当失业率高于4%时,联邦政府必须承担固定失业保险津贴。该法案进一步放宽领取失业补贴的资格条件,从而扩大了失业保险计划的覆盖范围,并通过提高补贴金额,增强了该计划的适用性。

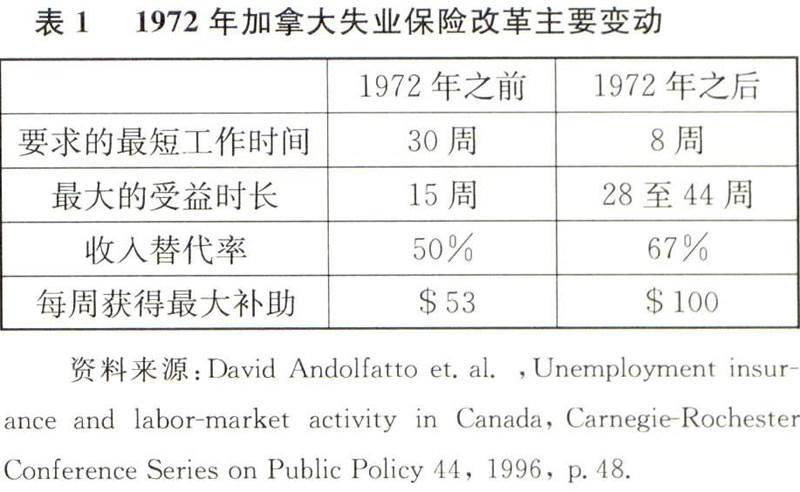

20世纪70年代和80年代,經济危机使加拿大而临着石油价格冲击和严重的通货膨胀,右翼政党向政府经济管理和充分就业的政策发起了挑战。经过1972年的失业保险政策改革,失业保险政策发生的主要变化如表1。

1989年以前.超过65岁的劳动者并未被失业保险所覆盖。1988年,一位65岁的老年人认为该规定违反了加拿大权利与自由宪章中的条款。高等法院受理了该诉讼,联邦政府对法案进行修订,允许年老的雇员参加失业保险。1990年,失业保险政策进一步改革,再次启用基金制度,所有现金形式的补贴由雇主和雇员共同承担,政府仅负责培训和再就业等项目。另外,失业保险计划引入了收入测试变量,减少了向处于失业期的高收入者支付的津贴。

20世纪90年代初期,加拿大的经济经历了一次严重的衰退。1990年至1996年,加拿大的失业率居高不下,劳动参与率大幅下降,失业保险常年处于赤字状态,联邦政府试图通过制度调整来减少失业保险基金的支出。

加拿大政府于1996年正式将《失业保险法案》进行修改,并将名称修改为《就业保险法案》。此次改革的主要措施包括:第一,严格区分频繁申请者和非频繁申请者;第二,领取失业保险金的资格标准由周标准改为小时标准;第三,更加注重帮助临时失业的劳动者重新就业;第四,降低失业津贴标准;第五,降低失业保险的报销费比例;第六,延长就业保险金领取的最低工作时间,缩短领取的最长期限;第七,将覆盖范围扩大至公共部门。

二、加拿大现行失业保障政策

加拿大现行的就业保险金分为常规补助(regular benefit)和特殊补助(special benefit)两种,常规补助主要用于劳动者因为失业而失去收入时申请领取,特殊补助则用于生病、亲属照料导致的失业时领取,这两种补助均要满足一定的资格条件和申请程序。就业保险由联邦政府所辖的两个部门负责管理:一是人力资源发展部下的就业保险委员会.负责制定就业保险年度实施标准;二是财税机构,负责就业保险费的征收。

20世纪90年代,世界各国兴起了社会保障制度改革的浪潮,试图将消极的失业保障制度改革成为积极的失业保障制度,1990年至1995年,加拿大失业率持续走高,劳动参与率大幅下降(5年问劳动总参与率下降了2.5%),失业保险基金长期处于赤字状态。经过小规模调整无效后,加拿大通过广泛听取意见,于1996年对失业保险进行了全面的改革,在原有《失业保险法》的基础上出台了《就业保险法》,旨在为失业者尽可能快地返回就业岗位提供救援。

为了避免不正当或者滥用就业保险体系的情况从而降低就业保险金支出,《就业保险法》重新划定资格条件认证标准,减少领取保险金的期限,并削减最高可保收入。现行法案要求申请者在申请前的工作时问必须至少达到420至700小时并且持续缴纳就业保险费,提高了新增人员和重新申请者申请就业保险补助的资格条件,规定这一群体(提出申请前一年的可保工作时间少于490小时)至少工作910小时后才能达到就业保险给付资格,就业保险最长领取期限由50周削减至了45周,并且与当地失业率的变化挂钩。每周最高可保金额降低至750加元。与此同时,为了提高替代性收入,现行法案拓展家庭补充补助、孕妇补助及育儿补助。对于需要抚养子女以及年家庭净收入不足23 921加元的申请者,除了能够领取就业保险金外,还有资格获得额外的补助。新生儿母亲和领养儿童母亲的最长休假期限为l5周,孕妇及育儿休假计划将育儿护理的最长休假期限由10周延长至35周,并且将可保就业工作时问由700小时降低至600小时。

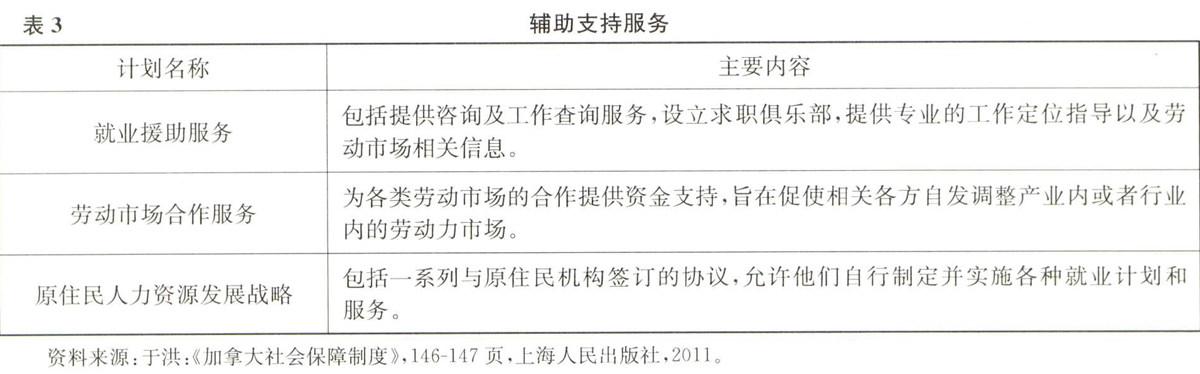

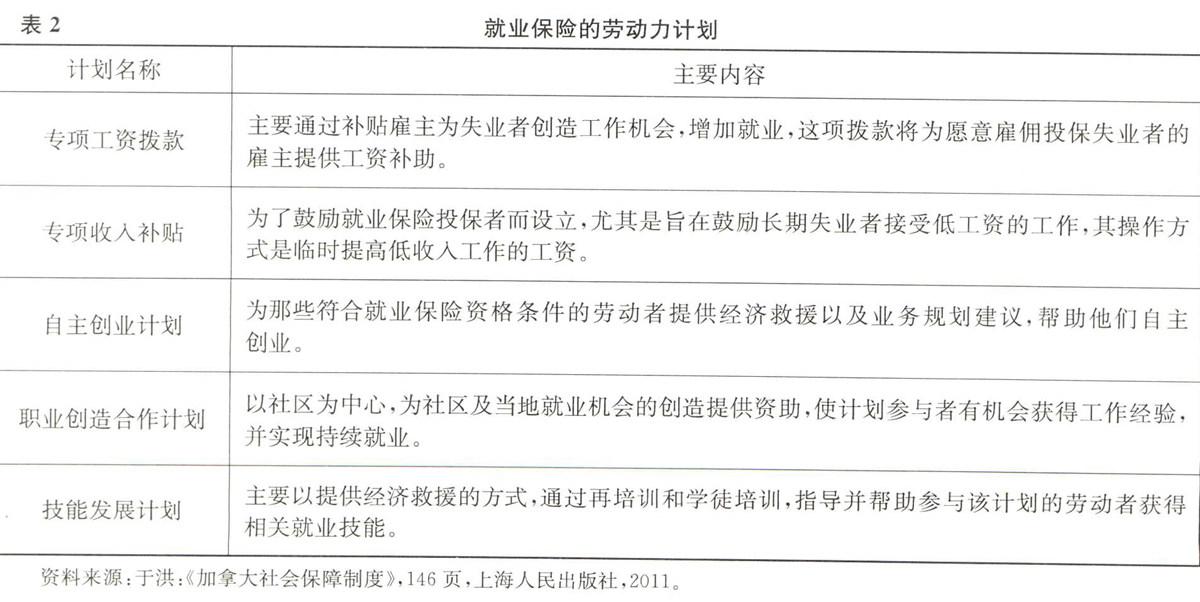

以积极推动劳动力市场发展为目的,《就业保险法》亦涵盖了以劳动力计划和辅助支持服务为主的项目计划。就业保险的劳动力计划有专项T资拨款、专项收入补助、自助创业计划、职业创造合伙计划和技能发展计划等,详见表2。而辅助支持服务体系包括就业援助服务、劳动力市场合作服务及原住民人力资源发展战略等计划,如表3所示。

三、加拿大失业保障政策的评估

加拿大于1996年出台的《就业保险法案》和相关规定经过2011年的最终修订,已经形成了全困性就业保险项目的法定框架。该法案针对原有的失业保险项目从两个主要方面进行了调整:一是修订了失业保险补贴的相关规定,二是补充了积极的劳动市场项目。这次改革的特点具体表现为将基于周工作时问的资格标准转换为基于小时工作时间的标准体系,通过收紧获取保险金的资格条件减少就业保险金的支出。但是,就业保险制度自运行以来仍然存在较大争议,支持者认为这是1970年以来最彻底的改革,将消极的援助转型为积极的劳动市场政策,而反对者则认为这仪仪是联邦政府为了应对失业保险基金的办字,通过设定更为严格的资格条件、降低保险待遇水平和缩短领取期限减少就业保险金的支出。

(一)对就业保险金支出的影响

加拿大失业保险基金在1993年开始出现盈余,而在之前的20年间.除了1987年和1988年外,失业保险基金始终保持赤字状态。纠就业保险改革后,申请数量和每周最大保险支出都明显下降,大大节约了就业保险项目的成本。从统计数据来看,就业保险支出从1995/1996财年的13亿美元下降到1996/1997财年的11.5亿美元,足足下降了11.5%。同时,常规保险支出下降了8.4%.积极就业项目支出下降了30%。而1995/1996财年到1997/1998财年间,常规保险支出下降了19%,同步出现的一个重大变化足就业保险申请的数量减少了18%。但是,这并不能证明就业保险改革在短期内起到了立竿见影的效果。原因在于,就业保险改革主要是为了通过收紧申请资格条件减少频繁申请者的数量,然而这一群体的申请数量下降的比例却是最低的,说明申请数量的下降更多的是由于劳动市场形势的变化引起的。在这一阶段,加拿大大部分地区的就业形势都迅猛发展,一方面原本符合就业保险资格的失业者获得了就业机会,另一方而新增劳动力数量增加(他们即使失业也无法满足就业保险规定的资格条件),从而导致失业但是符合就业保险资格的失业者数量急剧下降。加拿大就业保险委员会基于详细的常规就业保险月度数据进行的统计分析表明,1995/1996财年和1997/1998财年就业保险受益人数量的减少,最多三分之一可以归凶于就业保险改革,此外,它可以解释就业保险支出降低的三分之一到二分之一,其他则是由劳动市场状况变化导致的。需要注意的是,加拿大在此次就业保险改革过程中引入强度规则(in-tensity rule),主要目的就是减少频繁申请者的数量,然而这一特别规定由于没有发挥任何作用而被废止。频繁申请者占常规保险申请者的比重在1995/1996财年为38.8%,而1997/1998财年提高至41.1%,1999/2000财年则义恢复到了原米的水平。令人意外的是,在废除了强度规则后,频繁申请者所占比重反而进一步下降,这很有可能是因为加拿大经济增长放缓时期偶然失业者申请数量增加。

除了频繁申请者外.在新的就业保险体系下受到更多影响的潜在申请群体是劳动力新增人员和重新成为劳动力的人员。由于改革以小时计资格标准代替周工作时间资格标准,这一变化很有可能使他们受益,凶为这一群体更可能从事边缘的或者兼职工作.使得他们在原来体系下无法达到资格要求。然而,实证研究的结果表明这种影响难以观测。一方面,就业保险改革收紧了获得保险的资格条件标准,导致多达7%在原体系下满足要求的新增劳动力和重新就业的劳动力无法在新体系下获得就业保险。另一方面,符合条件的新增劳动力和重新就业的劳动力数量减少很大程度上被两股力量相互抵消,一是基于小时标准的资格条件确实能够使他们受益,就业保险改革造成的受益人数量减少的净值很小,二是就业保险体系下满足资格条件的新增劳动力和重新就业的勞动力工作时间显著提升,也能够抵消部分消极影响。

此外,常规就业保险支出的减少还有可能是凶为保险金领取期限的缩短,但是就业保险改革虽然使有效保险金领取期限减少了0.3周左右,这似乎并不足以解释保险支出的下降。拉克鲁瓦(Lacroix)和冯·奥登罗德(Van Audenrode,2000)的研究使用自然实验的方法,利用CoX比例风险模型研究了就业保险金的领取期限,实证结果表明,就业保险对保险金领取期限和受益人数量确实存在显著的消极影响,其中男性的领取期限更短。

(二)对劳动市场行为的影响

在旧体系下,雇主通常将岗位拆分为多个每周工作时间不足15小时的工作以避免支付失业保险费用。就业保险改革将以周计的资格标准转换为以小时计的标准就是为了消除旧体系可能存在的对汁时工作的扭曲,这导致2.8%的失业者无法在新体系下达到领取保险金的资格,其中大约5.1%在旧的失业保险体系下不满足领取资格的失业者能够在就业保险体系下领取保险金,这一影响在省份间存在明显的差异。基于比例风险模型的研究发现,就业保险改革确实提高了保险金领取的资格条件.很少有满足失业保险条件的失业者达到就业保险规定的要求,尤其是女性和兼职服务业劳动者。然而,就业保险改革产生的整体净效应非常有限,但是认证标准的转换确实有利于使季节性劳动者获得就业保险津贴。1999/2000财年到2000/2001财年间,频繁的季节性申请者仅仅减少了3.7%,远低于频繁的非季节性申请者的5.6%。尽管大量季节性劳动者确实长期依靠就业保险(只有17%的季节性劳动者从未依靠就业保险),但是在就业保险改革后,每周工作时间不足l5小时的岗位减少了5%左右,他们更倾向通过增加劳动时间以达到就业保险的资格,这一变化在濒大西洋诸省以及那些雇佣大量兼职劳动力的企业中尤其明显。对于季节性产业而言,每周工作时间介于15小时至40小时的岗位不断减少,而超过40小时工作时间的岗位不断增加。当然,这主要取决于-作时问和工作周数及当地失业率。此外,这一转换也使多份工作持有者受益,他们可能在旧体系下没有一份兼职工作满足失业保险的条件,实证研究也发现,多份工作持有者数量在改革后统计显著提高了5%—6%。总体来看,加拿大就业保险委员会的一项研究基于模拟技术分析劳动和收入动态调查的数据发现,大约88.1%的失业者在2001年有资格取得就业保险金,剩余的11.9%多为没有足够劳动时间的新增人员和重新成为劳动力的人员,更为严格的认证标准只对后面这一群体产生影响。另一项研究也指出,83.9%的失业目标群体符合就业保险资格,但是实际上在2002年至2003年期间只有45.4%的失业者领取了失业保险金。

理论和实践最关心的是就业保险改革是否能够有效加快失业者再次就业的速度。大部分的实证研究都难以准确识别就业保险改革对失业人员再就业的影响,极少数的研究使用比例风险模型估计再就业的概率,结论也大体一致,即就业保险改革确实统计显著地缩短了平均失业期间,但是这一效应非常有限。改革使就业的“风险”提高IO%—20%,估计值虽然统计显著,但是绝对值较小。令人意外的是,改革对25岁以上的男性的影响强于女性,而对青年劳动力几乎没有影响。就业保险制度对劳动力新增人员和重新成为劳动力的人员的资格条件进行了严格限制,应该对女性和年轻劳动力产生影响。

就业保险改革关于保险金领取资格的另一项中要标准是当地失业率,因此地区间资格标准差异是否以及在何种程度上影响失业水平和季节性就业是一个比较敏感的话题,尤其是濒大西洋诸省。这些省份的制度长期以来被认为过于慷慨,催生了依赖的文化,导致产业和工作的低效率,也阻碍了劳动力流动到其他劳动力缺乏的省份,就业保险改革实际上并没有改变这种地区差异。早期的研究认为,根据当地失业率实施的规定有可能对部分省份或者城市地区不利,但是针对这些特定少数群体的研究发现,在2000年至2010年问,这些群体为达到就业保险资格标准而多供给的劳动时问略高于平均水平,这种地区差异仍然是设计公平的社会政策所面临的重大难题。18而关于就业保险改革对劳动力流动或者移民的影响尚未形成统一意见,基本的观点是原有的失业保险体系在一定程度上确实抑制了劳动力流动,这些劳动力无法满足就业保险体系的资格标准,但也没有证据能够说明就业保险体系与劳动力流动性的直接关系。

在新的就业保险体系下,应付保险费的计算过程引入了所谓的最小除数/因子,这很有可能影响潜在申请人的劳动市场行为,鼓励劳动者多工作两周来取得获得最高保险金的资格。新规定已经产生了预期的效果:在达到最低保险金领取资格后不再多工作两周的申请人数量减少一半以上。从失业保险时期的6%下降到1997年底的2.5%。无论劳动市场状况如何变化,这种趋势始终保持不变。

四、小结

总体而言,从学者们的实证研究和评估报告中可以总结发现,针对加拿大就业保险改革评估的结论往往是“没有发现显著的证据”,这一方面是由于加拿大在20世纪90年代的经济高速增长时期进行了大量的社会政策项日改革,它们共同影响了整个劳动市场状况,部分影响也可能相互抵消。因此,在进行就业保险改革的评估时,最大的难点就在于如何从复杂的社会经济规律中准确识别此次改革的具体影响。另一方而,就业保障政策本质上更多的是追求公平而非效率,如果以经济绩效指标来进行改革效果评估,可能导致难以发现制度改革产生的明显影响。这就意味着在进一步研究的过程中,研究人员应当更加注重数据、研究方法的选择,除了广泛使用的比例风险模型外,可以采用类似Sargent指数等方法对加拿大失业保险改革的影响进行评估。再者,政策评估往往存在时滞问题,一项政策的实施通常很难达到立竿见影的效果,存在一定的时间差,时间的长短存在不确定性,且这段时间的社会经济状况处在不断变化中,会对该政策的预期效果产生正的或者负的作用。

从加拿大失业政策历程来看,我国的失业保障政策由被动转向主动是必然的趋势,帮助暂时失业的劳动者重新就业远比为其提供短期经济保障更有价值。此外,不断完善我国失业保险政策的前提是对现行制度进行准确有效的评估,加拿大的经验对我国具有以下借鉴意义:一是注重失业保险数据库的建设。准确有效的政策评估离不开数据的支持,加拿大专门成立了就业保险委员会,一项重要的职责就是根据规划定期收集失业政策相关数据,并在每个自然年对就业保险政策运行进行阶段性评估。二是完善失业保险政策的评估指标体系。失业保险制度考虑的更多是公平而非效率,以传统的经济效率指标进行测量评估往往难以真实反映失业保险政策的影响,这就要求我国通过不断摸索和经验积累,逐步提炼建设符合国情的失业保险评估指标体系,更加注重与公平相关的评估指标。三是优化失业保险政策的评估方法。社会政策的改革往往是多管齐下,观测到的社会经济指标往往是不同项目共同影响的结果,不同项目的影响甚至相互抵消,这就要求政策评估人员具备更扎实的专业技能,从复杂的社会经济现象中准确识别失业保险政策产生的影响。四是耐心与信念并行。南丁政策实施的时滞性,政策运行往往不太可能产生立竿见影的效果,公众的信念也会对政策的运行产生影响。凶此,政策实施者应当在稳定大众信念方面做出相关努力,而政策评估人员更应当保持严谨的态度,不对政策实施的效果轻易做出定论,应当对失业保险政策持足够的耐心。