中国经济增长源泉再估计:1953—2013

2015-04-29郑世林张宇曹晓

郑世林 张宇 曹晓

内容提要 中国经济正面临着结构调整与增速下滑的“双重压力”,那么未来中国经济增长的动力究竟何在?本文利用1953-2013年中国宏观经济发展数据,重新科学估算了资本存量和人力资本存量,并在此基础上测算了中国经济增长的源泉。研究发现,1953年以来,资本积累对经济增长的年均贡献率为70.97%,劳动投入和人力资本积累分别贡献了13.54%和15.30%,要素积累对中国经济增长贡献巨大。改革开放之后,伴随着大规模经济体制改革释放了制度红利,技术进步对经济增长贡献率达到2446%,为中国经济持续高速增长提供了重要支撑。然而,2008年国际金融危机以来,中国改革步伐逐渐放缓,政府通过大规模刺激计划强化了对市场的干预,这不仅阻碍了技术进步,中国经济随后还出现了大幅下滑。因此,通过深化改革挖掘制度红利,加快实施创新驱动战略,将是未来发挥中国经济增长潜力的主要源泉。

关键词 经济增长 技术进步 资本深化

〔中图分类号〕F120.4 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2015)11-0030-11

一、引言

建国60多年以来,中国从一个贫穷落后的国家成长为世界第二大经济体。然而,近两年来中国经济持续放缓,经济增长受到了前所未有的挑战。2008年国际金融危机爆发,中国外贸出口大幅度下降,沉重地打击了以出口为导向的中国经济。接着,中国政府于2010年出台了一系列严格的房地产调控政策,对实体经济发展产生了深刻的影响。加之政府4万亿刺激政策退出后,中国基础设施投资下滑明显,资本投入难以支撑中国经济高速增长。此外,随着中国技术水平逐步接近世界技术前沿,技术引进、消化和吸收的空间明显萎缩。不仅如此,人口老龄化的步伐加速,带来劳动力成本攀升以及经济活力的下降。总之,中国既面临着经济下行的压力,也面临着经济增长方式的转换。那么,中国经济应如何面对这一系列挑战呢?我们认为首要问题在于弄清楚中国经济增长的源泉变化。

针对中国经济增长源泉问题已有大量学者探讨过。其中许多文献对于中国经济增长的源泉到底源于资本深化还是技术进步存有较大的争议。一部分学者认为中国经济的增长源于资本投入而非技术进步,因而经济增长的可持续性较差。例如1994年Krugman提出了著名的“东亚无奇迹”的论断,他指出包括中国在内的亚洲国家经济的增长并非来源于效率的提升,而是资源投入的结果,加之由于要素的投入存在边际报酬递减问题,因而很多国家经济增长将停滞不前。张军研究发现1992年后中国经济主要由投资驱动,呈现出“粗放”增长的特征,因而他认为持续此种增长模式将会使中国经济面临严重的增长问题。张军:《资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征》,《经济研究》2002年第6期。而另外一部分文献对其进行了反驳,他们认为大量文献由于各种局限高估了要素投入对增长的贡献,研究认为技术进步、效率以及制度等的提升同样发挥了重要作用。Chow, C. G., and Li, K. W., “Chinas Economic Growth: 1952-2010,” Economic Development and Cultural Change, vol.51, no.1, 2002, pp.247~256; Arayama, Y., and Miyoshi, K., “Regional Diversity and Sources of Economic Growth in China,” World Economy, vol.27, no.10, 2004, pp.1583~1607; 易纲、樊纲、李岩:《关于中国经济增长与全要素生产率的理论思考》,《经济研究》2003年第8期。而且加入人力资本后,一些文献还发现人力资本存量显著地促进了经济增长,因而应加大人力资本投资。Wang, Y., and Yao, Y. D., “Sources of Chinas Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation,” China Economic Review, vol.14, no.1, 2003, pp.32~52; Bosworth, B., and Collins, S. M., “Accounting for Growth: Comparing China and India,” Journal of Economic Perspectives, vol.22, no.1, 2008, pp.45~66; Zhu, X. D., “Understanding Chinas Growth: Past, Present, and Future,” Journal of Economic Perspectives, vol.26, no.4, 2012, pp.103~124.

通过回顾以上文献,我们发现现有文献在研究结论上还存在分歧。这可能是由于不同学者在资本和劳动的弹性值的选取上有一定差异,且对于资本和劳动投入量的指标、口径的确定及折旧率的选取上存有较大分歧所导致的。为此,本文重新估计了1952-2013年资本存量和人力资本存量,在此基础上测算了中国经济增长的源泉。而且,鲜有文献将人力资本纳入到生产函数来测算1953-2013年中国经济增长源泉,同时由于金融危机的爆发,以及廉价劳动力与出口比较优势的逐渐丧失,中国经济发展的内外部环境发生了巨大变化。有鉴于此,本文将进一步研究1953-2013年中国经济增长的源泉,这对于合理制定经济发展政策具有十分重要的意义。

二、经济增长核算方法

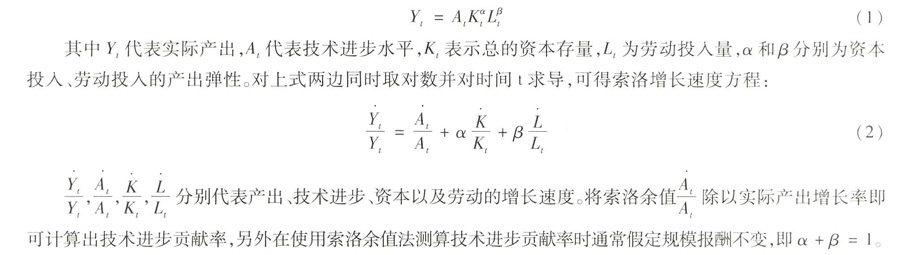

上世纪50年代,全要素生产率(TFP)概念的提出为技术进步的测量奠定了基础。1957年索洛(Solow)将技术进步加入C-D生产函数中,首次分离出技术进步对生产率的促进作用,并提出用于测算技术进步对经济增长贡献的“索洛余值”,它等于经济增长率减去资本和劳动等投入要素的增长率后的余值。孙琳琳和陈若恩指出关于中国经济增长源泉的研究必须采用一致的测算方法才有可比性。孙琳琳、任若恩:《中国资本投入和全要素生产率的估算》,《世界经济》2005年第12期。目前由于大量文献在测算经济增长贡献时,使用基于C-D生产函数的索洛余值法,因而本文为便于测算结果的国际和国内比较也采用该模型,即假定总量生产函数为:

尽管以索洛为代表的新古典经济学家,为说明经济的持续增长导入了外生的技术创新和人口增长率,但外生的技术创新率和人口增长率并没有能够从理论上说明经济持续增长的问题。因此,以罗默、卢卡斯为代表的经济学家将知识和人力资本引入经济增长模型,放松了新古典增长理论的假设并把相关的变量内生化,探讨了长期经济增长的可能性,他们认为技术创新是经济增长的决定因素,技术、人力资本有溢出效应,促进了经济的发展。同时,越来越多的学者通过实证研究证明了人力资本对经济的重要促进作用。因此,本文将人力资本水平Ht引入总量生产函数来测算技术进步以及各种投入要素对经济增长的贡献:

其中,H·Ht表示人力资本的增长速度。在公式(4)中,我们将经济增长分解为技术进步、资本投入、劳动投入和人力资本对经济增长的贡献率。

三、数据和变量估计说明

本文所用数据为1953-2013年中国宏观经济发展的总量数据,相关基础数据主要来自《新中国六十年统计资料汇编》以及历年的《中国统计年鉴》。产出数据采用GDP来衡量,劳动投入采用劳动力人数来衡量。下面重点介绍资本存量与人力资本存量的估计。

1.资本存量的估计

改革开放以来,国内外大批学者对中国实际资本存量进行了估算,Arayama,Y., and Miyoshi, K.,“Regional Diversity and Sources of Economic Growth in China,”World Economy, vol.27, no.10,2004,pp.1583~1607; Wang,Y., and Yao,Y.D., “Sources of Chinas Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation,”China Economic Review, vol.14,no.1,2003,pp.32~52; Zhu, X.D.,“Understanding Chinas Growth: Past, Present, and Future,”Journal of Economic Perspectives, vol.26,no.4,2012, pp.103~124;郭庆旺、贾俊雪:《中国全要素生产率的估算:1979-2004》,《经济研究》2005年第6期。本文遵循大多数文献所采用的方法,使用永续盘存法来测算中国每年的实际资本存量,具体公式如下:

由于全社会固定资产投资额是在物质产品平衡体系(MPS)和联合国国民经济核算体系下公布的一个投资指标,这个指标的主要问题是与国民收入核算体系(SNA)并不完全一致,并不能准确衡量中国净投资的大小。因此,本文选用固定资本形成总额来衡量当年投资。在固定资本形成总额指数方面,国家统计局没有正式公布2004年之后价格指数,这成为测算资本存量的主要困难所在。一些学者通过使用不同办法来代替固定资产形成总额价格指数。Hu and Khan在测算资本存量时使用的固定资产价格指数主要由三部分组成:改革开放前的价格指数使用Chow估计的固定资产形成总值指数;Chow, G., “Capital Formation and Economic Growth in China,” Quarterly Journal of Economics, vol.108, no.3, 1993,pp.809~842.采用1978-1990年建筑材料价格指数代替固定资产投资价格指数;1991-1994年则直接采用统计年鉴公布的固定资产投资指数。Hu, Z., and Khan, M., “Why Is China Growing So Fast?” IMF Staff Papers, no.44, 1997, pp.103~131.通过上述方法虽然解决了固定资产投资指数缺失的问题,但是建筑材料价格指数并非固定资产价格指数的良好替代指标。Wang, Y., and Yao, Y. D., “Sources of Chinas Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation,” China Economic Review, vol.14, no.1, 2003, pp.32~52.另外,Young构造了一个固定资产形成总值隐含指数,由国内生产总值指数减去国内生产总值其他组成指标价格指数得到。⑥Young, A., “Gold Into Base Metals: Productivity Growth in the Peoples Republic of China During the Reform Period,” Journal of Political Economy, vol.111, no.6, 2003, pp.1220~1261.然而,这种方法仍然存在一定的缺陷,因为GDP其他组成部分价格指数的计算误差会传递到隐含指数,进而影响资本存量估计结果。为此我们采用了Hsueh和Li所估算的1952-1995年隐含固定资本价格指数,Hsueh, T. T., and Li, Q., Chinas National Income,1952-1995, Boulder: Westview Press,1993.以及国家统计局公布的1996-2013年的固定资产投资指数。其中,历年的固定资本形成总额及固定资产价格指数均来自于《新中国六十年统计资料汇编》和历年《中国统计年鉴》,2013年的固定资本形成总额来自于国家统计局网站。

在折旧率的选取上,国内外学者取值存在一定差异。例如,胡永泰选取的资本折旧率均为5%;胡永泰:《中国全要素生产率:来自农业部门劳动力再配置的首要作用》,《经济研究》1998年第3期。Chow和Li计算1978-1998年的数据时使用的折旧率为5.14%;Chow, C.G., and Li, K.W., “Chinas Economic Growth: 1952-2010,” Economic Developinent and Culture Change, vol.51, no.1, 2002, pp.247~256.Young使用的折旧率为6%;⑥张军等关于折旧率的估算结果为9.6%。张军、吴桂英、张吉鹏:《中国省际物质资本存量估算:1952-2000》,《经济研究》2004年第10期。综合以上文献,我们发现目前资本折旧率值的选取大部分在4%~10%之间,本文选取资本折旧率为6%。根据以上测算方法,我们给出1952-2013年中国实际资本存量的数据,见附录表A。

从图1中可以看出,在改革开放之前,中国资本存量增长较为缓慢。但是自1978年改革开放以来,资本存量呈现出指数攀升。经过1952-1998年的47年积累,中国资本存量才达到了5万亿元,而1998-2005、2005-2008、2008-2010、2010-2013年间资本存量分别仅用了8年、4年、3年和2年时间就各增长了大约5万亿元,因此,中国自2000年以来的经济高速增长是与固定资本投入直接相关的。由于目前文献使用估算方法和价格平减指数不尽相同,1952年的资本存量估计值也存在较大差别。例如,贺菊煌计算出1952年的资本存量为946亿元(1990年价格),贺菊煌:《我国资产的估算》,《数量经济技术经济研究》1992年第8期。换算成1952年的价格大约是516亿元左右;Chow合计的资本存量为1750亿元(1952年价格);Chow, G., “Capital Formation and Economic Growth in China,” Quarterly Journal of Economics, vol.108, no.3, 1993,pp.809~842.王小鲁和樊纲推算1952年的资本存量是1600亿元(1952年价格);王小鲁、樊纲:《中国经济增长的可持续性——跨世纪的回顾与展望》,经济科学出版社,2000年。白重恩等算出的1952年的资本存量在230亿元左右(1952年价格);白重恩、谢长泰、钱颖一:《中国的资本回报率》,中信出版社,2007年。单豪杰计算出来的1952年的资本存量为342亿元(1952年价格)。单豪杰:《中国资本存量K的再估算:1952-2006年》,《数量经济技术经济研究》2008年第10期。因此,目前关于1952年资本存量估计基本上在230-1750亿元之间,与现有国内外文献相比,本文计算的1952年资本存量323.06亿元应在合理区间。

2.人力资本存量估计

通过回顾文献,我们发现在人力资本的测度方法方面,归纳起来可以分为两类:第一类是从人力资本的产出角度来测度,其常用方法是劳动者报酬法;第二类是从人力资本的投入角度来度量,最常用的方法有教育经费法、受教育年限法等。而在实证研究中,基于人均受教育年限的永续盘存法由于数据的易得性等优点而得到普遍采用。Barro, R. J., and Lee, J. W., “International Comparisons of Educational Attainment,” Journal of Monetary Economics, vol.32, no.3, 1993, pp.363~394; Barro, R.J., and Lee, J.W., “International Measures of Schooling Years and Schooling Quality,” American Economic Review, vol.86, no.2, 1996, pp.218~223; Barro, R.J., and Lee, J.W., “International Data on Educational Attainment: Updates and Implications,” Oxford Economic Papers, no.3, 2001, pp.541~563; Wang, Y., and Yao, Y. D., “Sources of Chinas Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation,” China Economic Review, vol.14, no.1, 2003, pp.32~52; Tian, X., and Yu, X., “The Enigmas of TFP in China: A Meta-analysis,” China Economic Review, no.23, 2012, pp.396~414.因此,我们参照Barro和Lee的做法,使用永续盘存法和历年不同教育水平的毕业生人数对人力资本存量进行测度。同时需要指出的是,国内外部分学者在测度人均受教育年限时使用的口径不尽统一,分别为6岁以上人口的人均受教育年限、15岁以上人口人均受教育年限以及15~64岁人口人均受教育年限。本文将使用历年15~64岁人口的人均受教育年限作为历年人力资本水平的指标。

在进行测算前,首先需要将不同的受教育水平进行分组,本文将相应的分组确定为:小学、初中、高中、职业中学、大学及以上。其中需要说明的是,职业中学包括职业初中和职业高中,但中国这个层级上的学生主要是以职业高中学生为主。其次,需要测算历年不同教育水平下的总人数,即各不同分组下的总人数。对于计算历年不同教育水平下的总人数,我们使用如下公式:

在使用(9)~(13)式测算1952年不同教育水平下的总人数时,由于中国相关数据缺失,还需先估算1951年15~64岁人口中不同教育水平下的总人数。我们假定中国1951年的15~64岁人口中有74.3%的文盲,218%的人拥有小学文凭,3.5%的人上完了中等学校,另外还有0.4%的人拥有更高的教育水平。上述受教育人口分布是基于Barro和Lee的中南亚1960年15岁以上不同受教育人口的比例推算出来的。Barro, R.J., and Lee, J.W., “International Data on Educational Attainment: Updates and Implications,” Oxford Economic Papers, no.3, 2001, pp.541~563.同时为了从35%上过中等学校的人中确定初中、高中以及职业中学的相应比例,我们查看了《新中国六十统计资料汇编》和《新中国五十年统计资料汇编》发现,由于1959年的职业中学毕业生人数为2.1万,人数非常少,而且在1951-1958年的毕业生人数缺失,为此我们假设1951-1958年上过职业中学的人口的相应比例为零。同时,我们可以根据使用公式“1951年的高中毕业生人数/1951年的高中和初中毕业生人数之和=1951年高中毕业生的比例/3.5%”,推导出中国1951年的15~64岁人口中有2.77%和073%的人上完了初中和高中。由于中国统计局没有公布1951年15~64岁人口总数,但公布了1953年全国的15~64岁人口数量,以及1951和1953年全国总人口数。为此,我们假设1951-1953年15~64岁人口占全国人口总数的比例不变,即可推算出1951年15~64岁人口数量。在此基础上,结合已经估算的15~64岁受教育人口分布,按照(9)~(13)式可计算出1952-2013年不同教育水平下的总人数。最后,本文根据下式便可计算出历年14~65岁人口的人均受教育年限:

其中,Ht代表第t年的15~64岁人口的平均受教育年限,POPt表示第t年15~64岁人口数。此外,在计算(14)式时,数据来源如下:1952-2013年15~64岁人口数据主要来源于中国国家统计局网站;此数据的缺失部分,我们采用Wang和Yao给出的源自世界银行的数据来替代;②Wang, Y., and Yao, Y. D., “Sources of Chinas Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation,” China Economic Review, vol.14, no.1, 2003, pp.32~52.全国总人口死亡率以及小学、中学、高中、职业中学、大学及以上的毕业生人数来源于《新中国六十年统计资料汇编》和2012-2014年的《中国统计年鉴》,另外由于2012年和2013年的职业中学人数不再公布,改为公布中等职业教育(职业中学是中等职业教育的重要组成部分),由于相邻两年的职业中学人数变化不大,且2009年开始呈现一定的下降趋势,因此本文使用2009-2011年职业中学的毕业生人数的年均变化率来近以估计2012年和2013年职业中学的毕业生人数。

根据式(14),我们测算出了1952-2013年15~64岁人口的平均受教育年限(即人力资本存量,见图2和附录表A)。从图2中可以看出,1952年以来中国人力资本呈现出较快的增长态势,其中1977年放开高考后,人力资本出现了快速攀升。近年来人力资本增长较快,主要原因是全面推广义务教育,高考扩招以及硕士博士教育扩招带来的效果。与现有文献测算结果比较,本文计算的15~64岁人口平均受教育年限基本与Wang和Yao的计算结果一致,②同时与国内使用6岁及以上人口人均受教育年限的学者的结果相差大约1年(见表1)。因此,本文人力资本测算结果比较可靠。

四、1953-2013年中国经济增长贡献测算

本文运用C-D生产函数法,利用中国总量数据测算了1953-2013年全周期和1953-1977年、1978-2013年两个子周期的GDP增长率,并将其分解为资本投入、劳动投入、人力资本与技术进步的增长率四部分。测算结果列于表2中。在图3中,我们分别报告了GDP、资本、劳动力、人力资本、技术进步增长率的变化。而且,为了更进一步考察1978年以来中国技术进步对经济增长的贡献,我们还以刘树成文献为基础,刘树成:《论中国经济增长与波动的新态势》,《中国社会科学》2000年第1期。测算了1978-1981、1982 -1986、1987-1990、1991-1999、2000-2007、2008-2013年六个子周期的资本投入、劳动投入、人力资本、技术进步对经济增长的贡献率(见表3)。

1956年社会主义改造基本完成,中国开始实行计划经济体制,为了赶超西方发达国家,中国集中一切资源优先发展工业,最终引发大跃进运动,这一时期虽然经济高速增长,但是国民经济比例严重失调,1960-1962年中国经济陷入低谷。1963和1964年中国经济虽然有所恢复,但是很快爆发了文化大革命,经济又陷入了低谷,进入了经济波动的十年。1978年后,改革开放以来,经济保持了快速发展,1978-2013年GDP年均增长率高达9.77%,中国成为世界上第二大经济体。在这一阶段,中国经济增长主要归因于经济体制改革,通过一系列改革,中国从完全计划经济体制转向了市场经济体制,市场在经济中逐渐发挥了基础性以至决定性作用。在整个经济长周期1952-2013年,中国GDP年均增长率为8.21%。

其次,中国经济增长带有明显的资本驱动特征。1953-2013年期间,中国资本投入年平均增长率为1165%,高于GDP增长率3.44个百分点。从图3可以看出,在1962年之前,中国资本投入增速明显快于GDP增速。1963年之后,资本投入增速也一直处于10%左右的较高水平。伴随着经济高资本投入的特征,1953-2013年资本投入对经济增长的年均贡献率达到了70.97%,因此,中国经济带有明显的资本驱动特征,资本投入是驱动中国经济增长最重要的动力。其中,1953-1977年,资本投入年均增长率为1313%,资本对经济增长的贡献率达到了110.68%。这一时期,大量资本投入到重工业领域,试图实现工业赶超,但是造成了国民经济比例失调,经济并没有维持高速增长的局面。1978-2013年,中国资本投入仍然发挥了最重要的作用,资本投入年均增长率为10.68%,对经济增长的贡献率达到了54.69%。大量资本投资用于工业化、城镇化和基础设施建设,使得中国工业快速腾飞,城市规模快速膨胀,以及基础设施条件发生了翻天覆地的变化。

再次,1978年之前中国技术进步长期处于被压制状态,但改革开放之后,技术进步对经济增长贡献巨大。从图3可以看出,技术进步与经济增长的波动趋势基本一致。在改革开放之前,由于受大跃进和文化大革命影响,技术进步年均增长率为-3.33%,对经济增长的年均贡献为-56.15%。可能的原因是,在大跃进期间,工业赶超计划致使扩大生产作为首要任务,“小、土、群”被当作实现目标的重要手段加以推广,使得中国古代几千年沿袭下来的不适应现代化工业建设要求的落后生产技术和设备重新有了用武之地,破窑炼铁和钳锅炼钢被当作先进经验而推广各地。史柏年:《1958年大跃进运动述评》,《中国经济史研究》1990年第2期。虽然钢铁产量大幅提升,但是所采用技术非常落后,多数钢铁产品并无法用于生产。而且,大跃进结束后不久,中国又进入了长达10年的文化大革命,知识分子被批斗和“上山下乡”,技术创新一直长期处于被压制状态。1978-2013年技术进步年均增长率为2.39%,对经济增长的贡献率达到了24.46%。这主要得益于中国实行改革开放政策,市场化机制逐步成为经济运行的基础,促进了科技事业的繁荣和发展。

最后,劳动年龄人口总量持续增长,以及教育普及所形成的人力资本积累对中国经济快速增长提供了重要支撑。图3显示,除在大跃进前后劳动人口增长波动较大之外,其他时期劳动力增长比较平稳,但是总体上来看,在90年代之后劳动力人口不断下降,尤其近年来劳动人口增速下降较快。1953-2013年劳动人口年平均增长率为2.22%,对经济增长的贡献率为13.54%。在改革开放之前,由于人口生育高峰,使得20世纪60年代中期开始,劳动年龄人口总量迅速增长并且比重大幅度提高,并且人口抚养比显著下降。蔡昉:《人口转变、人口红利与刘易斯转折点》,《经济研究》2010年第4期。1953-1977年劳动人口增长率为2.60%,对经济增长的贡献率达到了21.92%。1978年之后,前30年所积累的有利的人口年龄结构转化为推动经济高速增长的人口红利,1978-2013年劳动人口年均增长率为196%,对经济增长的贡献率为10.05%。与此同时,人力资本积累对经济增长的影响较大,1953-2013年间,中国总体人力资本存量年均增长率为2.51%,对经济增长的贡献率为15.30%,中国从一个人口大国变为人力资源大国。从图3中可以看出,在1977年放开高考后,人力资本得到较快攀升,20世纪80年代直到2005年人力资本增速比较均匀,但是2005年之后人力资本在经济增长的作用越来越重要。其中,1953-1977年和1978-2013年人力资本年均增长率分别为2.79%和2.11%,对经济增长的贡献率分别为23.56%和1080%。

2.改革开放后不同经济周期下的经济增长源泉

一是,1978年之后,随着大规模经济体制改革以及持续扩大对外开放,技术进步成为经济持续高速增长的重要基础。改革开放后,中国经济高速增长主要集中在三个时期,包括1982-1986、1991-1999和2000-2007年,其中经济增长率分别达到了12.07%、10.83%和10.80%,技术进步年均贡献率分别为41.28%、3672%和37.46%。对于第一个时期,较高的技术进步一方面源于农村经济体制改革,随着农村联产承包责任制在农村地区不断推广,农村地区全要素生产率得到大幅度提高。Lin, J. Y., “Rural Reforms and Agricultural Growth in China,” American Economic Review, vol.82, no.1, 1992, pp.34~51.另一方面来源于增量改革,改革开放之后,计划体制下的国有企业难以满足市场的需求,在价格双轨制下,中国政府在不动存量的情况下,在增量上进行改革,引入了民营、集体和外资企业,极大调动了企业创新活力,促进了企业技术进步。1991-1999年间,中国进行了大规模的国有企业改革,将中小型国有企业进行改制,转化为非国有制企业,另外,对于关系到国计民生的大型国有企业,进行了政企分开、拆分重组以及公司化改造,这一系列改革促进了市场竞争,明晰了企业产权关系,促进了企业技术创新。2000-2007年间,中国加入WTO,大量外资企业涌入中国,国外技术和管理经验被引入进来,外资企业对内资企业生产率增长的促进作用,不仅可以通过提高自主创新能力获得,也可以通过购买技术或者减员增效获得。张海洋:《外国直接投资对我国工业自主创新能力的影响——兼论自主创新的决定因素》,《国际贸易问题》2008年第1期。因此,外资企业进入从总体上提升了中国技术进步水平,也同时对国内企业形成了较大的技术溢出,这一定程度上也促进了技术进步。

二是,近年来人力资本对经济增长发挥了重要支撑作用。从20世纪90年代开始,人力资本在经济中的贡献率逐步提升,尤其近年来人力资本积累对经济增长的贡献较大,2008-2013年人力资本积累对经济增长的贡献达到了22.72%。人力资本积累对经济增长的拉动效应提升,主要来自教育普及的成就。首先,近年来“普九”免费义务教育在全国全面铺开,大大提升了人口的受教育年限。其次,2004年以来国家大力推进职业教育改革与发展,并且在2005、2006和2007年连续扩招,2002-2012年,中国各类职业院校毕业生达到7265万人,职业教育对中国主要劳动人口平均受教育年限的贡献率为21%。最后,高等教育正开始由大众化向普及化阶段转型。2012年中国在校大学生达到3167万人,大约是2002年的2倍,跃居世界首位。高等教育毛入学率从2002年的15%提高到2011年的26.9%。随着义务教育、高职教育和高等教育的普及,中国劳动人口的受教育程度大为提升,对支撑中国经济增长发挥了重要作用。

三是,2008年金融危机以来,为摆脱金融危机的影响,中国加大了资本投入,但是由于重复建设、过剩产能等原因造成了经济的“粗放”增长。2008-2013年资本投入年均增长率为13.82%,对经济增长的贡献率达到78.01%,这远远高于前五个经济周期。但是,2008-2013年技术进步增长率为-0.30%,对经济增长的贡献率为-3.36%。结果说明,中国在这个时期维持了8.86%较高的年均经济增长率,并不完全是由内生增长机制实现,而是在相当程度上是政府投入较多资本实施稳增长政策的结果。2008年金融危机后,中央出台了投资拉动计划,紧接着各地方政府也根据中央计划纷纷出台了自己的拉动计划,投资计划除了支持基础设施建设和民生工程之外,大量资金流向钢铁、汽车、石化、装备制造等重工业和战略性新兴产业。这使得近年来不仅传统重化工业存在过剩产能问题,甚至连风电、碳纤维、多晶硅、光伏等新兴产业也形成产能过剩的问题。大量产能闲置使得整个经济表现出典型的“粗放”增长。

四是,劳动人口红利逐渐萎缩,劳动投入对经济增长的支撑作用越来越小。1980年中国独生子女政策的实施导致新生人口数量呈现几何递减趋势,而当时受到这种政策影响的夫妇如今已步入60岁年龄阶段,因而人口老龄化问题开始显现。陆旸、蔡昉:《调整人口政策对中国长期潜在增长率的影响》,《劳动经济研究》2013年第1期。随着人口结构的转变,中国经济已步入刘易斯转折点,劳动力无限供给的情形逐渐消失。蔡昉:《中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战》,《中国社会科学》2007年第3期。上世纪90年代以来,中国劳动人口增速开始快速下降,1991-1999、2000-2007、2008-2013年劳动人口增长率分别为1.08%、0.94%和0.47%,对经济增长的贡献率为5.01%、4.38%和2.63%。因此,未来劳动人口红利将进一步萎缩,对经济增长贡献空间有限。

五、结论和政策建议

本文将人力资本纳入到增长框架中,重新估计了1952-2013年中国资本存量和人力资本存量,在此基础上测算了中国经济增长的源泉。根据我们的结果,1953-2013年资本投入对经济增长的贡献达到了7097%,是驱动经济增长最重要的动力。劳动人口和教育事业发展也为经济增长做出了巨大贡献。改革开放以来,技术进步对经济增长发挥了重要作用,贡献率达到了24.46%。但是2008年金融危机以来,中国经济增长出现较快下行,国家为稳增长采取大规模投资计划,“强资本投入”并未遏制中国经济下行态势,反而使得经济带有明显的“粗放”特征。研究结果说明,在未来经济增长中,技术进步是推动中国经济持续健康发展的核心动力。

当然,资本在中国未来经济增长仍然发挥着重要的作用,但我们认为以政府为主导的资本投入“强刺激”计划,可能延缓技术进步,难以维持经济可持续增长。无论是改革开放之前的大跃进运动,还是2008年金融危机爆发以来的救市计划,政府通过“强刺激”来提振产业发展的计划基本上落空,反而造成了大量过剩产能。在经济危机下,一些代表着落后技术和产能的企业本已处于倒闭的边缘,但是由于政府“强刺激”计划,这类企业重新获得了“起死回生”的机会,制造了大量落后和重复产能。2009年实施的4万亿救市计划,仅仅维持了2年经济快速增长,2011年之后中国经济增速大幅下降,进入了中高速经济发展阶段。因此,“强刺激”计划虽然在短期内通过资本驱动带来了经济增长,但是由于无法实现技术进步和产业升级,并且一些在市场机制下本应该淘汰的技术又获得了“生机”,使得制造业产品附加值低,国内国际市场竞争力弱,从而使得这种短期经济增长无法持续。

随着经济从高速增长进入中高速的“新常态”增长,中国依靠投资和人口要素,以及出口拉动经济增长的模式开始发生变化,必须通过深化改革转变到以技术创新驱动的内生经济增长模式上。目前中国企业技术创新仍然主要以跟踪模仿为主,自主创新能力较弱,虽然是知识产权大国,但并不是知识产权强国。从本文的研究结果来看,1978年改革开放以来,中国经济增长最快的三个经济周期中,无一不是经济体制改革最终释放了企业发展活力,快速带动技术进步,从而促进了经济高速发展。而且,与发达国家相比,中国技术进步水平还有较大差距,仅达到美国13%的水平。Zhu, X. D., “Understanding Chinas Growth: Past, Present, and Future,” Journal of Economic Perspectives, vol.26, no.4, 2012, pp.103~124.中国作为后发国家,无论是技术进步还是产业升级依然具有较大的成本比较优势,只要破除阻碍技术进步的制度性和体制性障碍,充分发挥市场决定资源配置的地位,凭借着我们的市场规模,就能够跨越“中等收入陷阱”,进入高收入国家行列。

我们认为中国深化改革的重点应该放在以下几个主要方面:一是,实现从经营型政府向服务型政府转型。无论是中央还是地方政府都有主导经济发展的冲动,而由于政府离市场较远,往往好心办错事,虽然暂时拉动经济增长,但是难以实现技术进步,因此,政府当前应逐渐向服务型政府转型,着重做好本职工作——公共服务。二是,深化财税体制改革。中央政府应该通过减少企业税负来激发企业创新活力,而不是通过加强税负增加中央财政收入,再利用项目方式向企业补贴,因为在补贴过程中往往会带来市场扭曲,补贴更多集中到优势产业、优势企业,而创新活力最强的中小企业不仅无法得到补贴,其生产空间反而被所谓的优势企业所挤压。三是,深化户籍制度改革。中国大量从农村转移到城市的劳动力仍然无法在城市落户,他们无法享受公平的福利待遇和教育培训,而且当遇到经济危机时,这些劳动力又会从城市转移到农村,最终导致技术退步。四是,改革以国有企业为中心的产业结构,有效发挥民营企业的资金与活力。当前国有企业基本上控制着产业链的下游,他们依靠行政垄断维护着垄断利润,并且在产业结构上由于占据下游攫取民营企业的利润,不仅民营企业无法进入到这些行业,而且还受制于国有企业,难以发挥民营企业的活力。因此,中国未来的出路在于实现创新驱动发展战略,要想实现创新驱动发展,首先就要大刀阔斧深化改革,改革是未来中国经济增长的最大红利。

作者单位:郑世林,北京大学光华管理学院、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;张宇,西北师范大学商学院;曹晓,南开大学经济学院

责任编辑:牛泽东