语文:中等生,请你离开平庸境界

2015-04-29蒋云忠

蒋云忠

基础题:千里之行始于足下

基础题通常以选择题的形式出现,主要考查的内容有语音、字形、词语(成语)、语病、语言应用等。

抢分秘诀

1.字音的设题角度

习惯性误读字。如:“歼灭”中的“歼”,本读jian,经常被读作qian;“角逐”中的“角”,本读jue,也常被读作jiao;由于“鞭挞(bianta)”和“鞭笞(bianchi)”意思相近,也常被张冠李戴。

多音字。多音字,意义不同,读音也就相应改变以示区别,这就是人们常说的“音随意转”。如:“攒”,表示积累的意义时读zan(积攒),表示聚集的意义时读cuan(攒射)。

形近字。有些字字形相近,往往容易读错。如:“磐”读pan,与“磬、罄、馨”字形近似,后面的字易误读为pan,其实“磬、罄”读qing,“馨”读xin。

形声字。汉字中90%以上的字是形声字,大多数不能用声旁来类推其读音。如:“刹那”的“刹”读cha,不读sha;“纤维”的“纤”读xian,不读qian;“酵母”的“酵”读jiao,不读xiao;“恪守”的“恪”读ke,不读ge。

同音字。同音字就是现代汉语里语音相同但字形、意义不同的字,所谓语音相同,一般是指声母、韵母和声调完全相同;如“秕”“匕”“鄙”“妣”“笔”“彼”,就是同音字。

2.汉字题设题特点

汉字字形的考查主要就是要求考生辨别词语中容易出现的错别字,不考错字(笔画错误),重在别字(同音别字代替错误),即重在同音、形近、音近字。

同音字、近音字、形近字较多,这是汉字的一个特点。音同、音近而误写或形近而误写,这是一般人写错别字的主要情况。因此高考着重考查这两类字。

3.近义成语辨析有方法

近义成语之间的细微差别一般表现在词义的侧重点不同、范围的大小不同、词义的轻重程度不同、适用的对象不同、感惰色彩不同、语体色彩不同、词性不同等几个角度上。

易错成语辨识。成语在使用过程中常出现望文生义、张冠李戴、褒贬误用、重复赘余、自相矛盾、搭配不当、谦敬错位、不合语境、形近义近混用、两义成语顾此失彼等问题。这些问题都是高考中的常考易错点。

辨析成语使用正误的方法很多,一般来说,可以从四个基本方面辨析,即基本意义、感情色彩、使用对象、语法功能。也可以按照上面的分组,针对每种误用类型寻找相应的规避方法。

4.“四抓法”巧辨成语误用

抓关键词,避免“望文生义”。鉴别是否望文生义,可抓成语中的关键词。例如:

屡试不爽——爽——差错,不是“爽快”;不刊之论——刊——修改,不是“发表”。

成语中关键词大都保留古汉语的意思,不能用现代汉语的意思解释。

抓情景,避免“褒贬误用”。对成语感情色彩的判断,要根据语境、情景;还有些成语的感情色彩并不是唯一的、固定的,可能因语境的变化而存在差异。如:

春节免不了走亲访友,这时候最让人头大的就是那些三姑六婆,她们一见面就问啥时候结婚啊之类的私人问题。

“三姑六婆”,比喻不务正业的妇女,贬义词,不属于“亲友”。抓住“走亲访友”可知使用错误。再如:

王老师傅早年师从当地多位有名的二胡高手,又能师心自用,融会贯通,故而自成一家。

抓住情景尤其是“当地多位”“融会贯通”等情景词,可知“师心自用”不当,该词是贬义词,应用“师心自用”的反义词“谦虚好学”。而在下面的情境中,“师心自用”就可以:

我之所以在这次试验中没有重蹈同事们的覆辙,可以说是我师心自用的结果,关键时候,我按照自己的想法去做了。

抓搭配,避免“张冠李戴”。有些成语有特定的使用对象,比如“青梅竹马”“两小无猜”“比翼双飞”“相敬如宾”只能用于男女或是夫妻之间,“一挥而就”“倚马可待”“洛阳纸贵”“江郎才尽”等只能用于写文章或是文学艺术。看清这些词语使用的对象,可以有效避免这类词语的误用。

抓矛盾处,避免“不合语境”。这里强调的矛盾处主要是从修饰与被修饰的关系上分析,看修饰成分跟中心词之间是否存在矛盾的现象。如:

入夜,月色溶溶,水天寥廓,我们或坐在树下谈笑自若,或坐在船上叩舷高歌,或立于小石桥上对月凝思。

“谈笑自若”指有说有笑,同平常一样(多指在紧张或危急的情况下)。很明显,坐在月夜的树下,属于比较平常的情况、平常的环境。这就犯了不合语境的错误。

精华训练

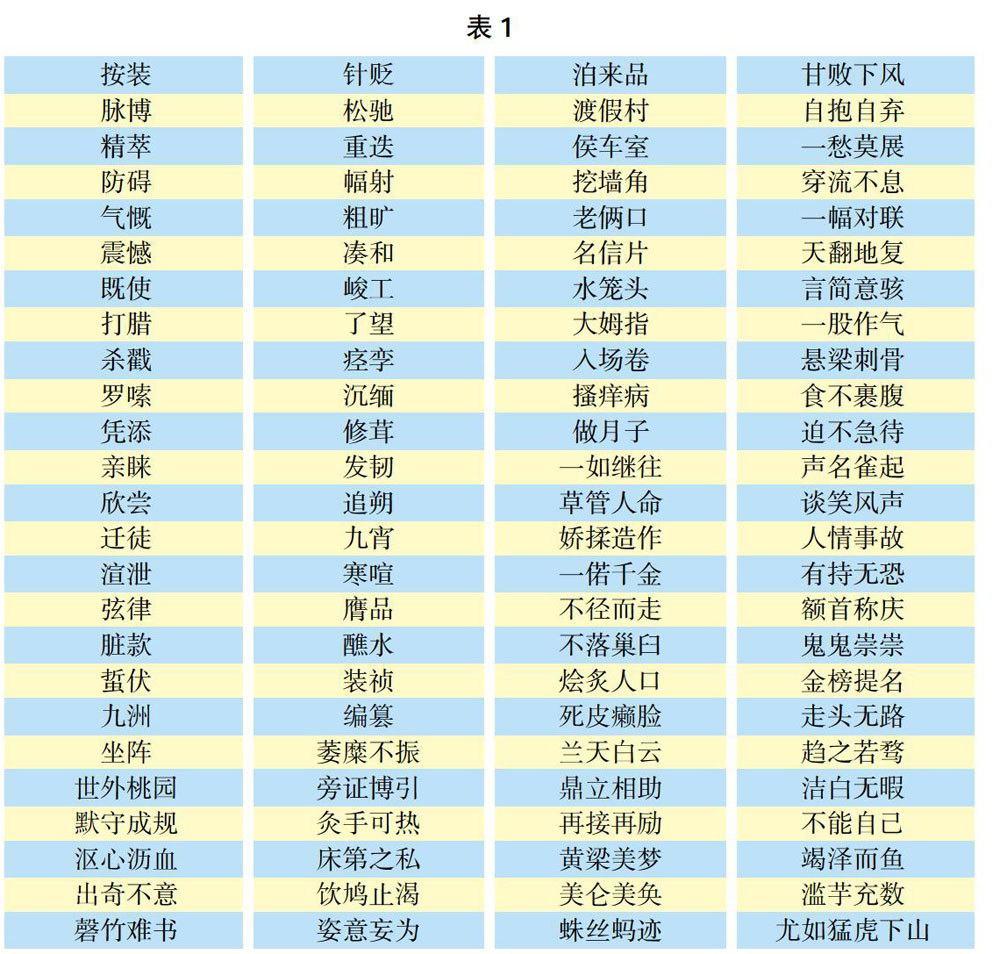

表1是《咬文嚼字》统计出的“当代汉语出版物中最常见的100个别字”,如果你还不能正确判断就查查字典用心记住吧。

文学文本阅读:跳出文学看阅读

阅读理解是语文考试的难点,是高考失分的重灾区。在平时多阅读文本,尽量做到“人情练达”的基础上,要掌握一些方法和技巧,它可以让你的答题方向对,条理清,更接近命题者提供的参考答案,也就是在真正读懂特定条件下敝本。高考阿读是一种特定环境下的阅读,既有时间的限制,又有统一标准的评判,接近参考答案是考生的追求,尽快完成阅卷工作是改卷者的责任。所以,掌握一些方法和技巧是必要的。

两个习惯

考场现代文阅读,以良好的阅读习惯来正确使用好自己的笔进行圈点勾画,就显得尤其重要。在试题纸上,—般应该有三轮的圈点勾画。

第一勾画体现整体思路的句子

阅读要重视初始印象。初始印象就是阅读后产生的第一印象,这是非常重要的整体把握的基础。要在第一遍阅读结束时,迅速梳理一下在头脑中得到什么概念,什么产品什么技术,什么道理什么形象什么感情,也就是要出来文章或作品的主旨或大意。在第一遍阅读时,仍然要坚持平时的阅读好习惯:不动笔墨不读书,把那些表示文章顺序结构层次或总括性等的标志性的词语,把那些中心旬或结论性的句子勾画出来。当然,这需要平时阅读就开始注意练就,开始养成思想高度集中的好习惯。

第二勾画体现试题意图句子

形成了对文章或作品的初始印象之后,才去看试题,弄准试题命制的真正意图,命题人在问什么考什么要求我们做什么,怎么做,甚至要求我们做到什么程度。这时候,可以把题目中最关键的字眼,也就是我们平时所说的题眼,用笔圈出来,以提醒自己在现代文再读时务必要有题眼意识,要集中精力围绕试题特别是题眼的要求去阅读思考和作答。

第三勾画出题文对应的句子

一些文章或作品,由于是考场精读的文本,常常信息密度比较大或作品内容比较丰厚,一不小心就容易错位或者迷糊甚至产生混淆。这时,可以使用箭头将试题或题干或试题中的选择项的某些词语,与对应着的文本中的相关部位或相关范围连接起来,这样能够在一定程度上有效地解决答非所问的问题,以避免回答时错位混淆或迷糊不清的失误发生。

在阅读中,这些圈点勾画仅仅是雕虫小技,阅读能力的高低和现代文考场阅读解答分数的多少,主要还是取决于自己多年阅读的历练与积累,还有考场阅读时思维的清晰敏捷与深刻条理的程度。但是,以上所说的圈点勾画,也能够帮助自己从形式上节约时间,理清范围,提醒重点,进行快速准确的现代文阅读试题解答。

答题要有看分习惯

好处很明白,准确确定答题要点,命题者通过赋分来体现要求的高低,难度的大小,要点的多寡。例如6分题,大致是3个要点。而5分呢,要么2个,要么3个要点。实践证明,不是答得越多越好。批卷现场会发现这么一种现象,答了一大片,没能得一分,这样浪费了精力更浪费了时间。

三种意识

部位意识

部位意识就是要找准试题来源材料。这种意识是对文章的结构知识的掌握,是文章学知识在文本阅读中的运用。古人对文章的部位有“凤头,猪肚,豹尾”的说法。所以命题者对文章的开头、结尾情有独钟。

术语意识

鉴赏是一门专业的学问,在某种理论的框架内有其固定的行话——术语。运用术语,既能接近命题者的意图,又能使答题语言简洁明了,以一当十。下面以散文为例,谈谈术语的使用。

文学类作品的开头结尾通常用术语。散文的构思多由“实”到“虚”,而开头常见的几种模式是:欲扬先抑;先言他事他物,由此引入;对比、映衬开端。这几种开头都是巧妙地引起下文,为下文作铺垫;有时还具有增添情趣、引起读者兴趣的作用。

问题常设置为“文章开头这样写(安排)有什么作用?”答题基本可分3步进行:首先说明这是一种什么手法,然后指出这种表现手法的一般作用,最后结合文章的具体内容分析其具体作用。当然也有不少文章开头就亮出观点,统摄全篇;也有提出问题,引发思考。

作品的结尾,有的照应文题,有的呼应开头,有的点明主旨而深化中心,即所谓的“卒章显志”。除了注意开头与结尾的方式方法外,在行文段落上,还要审视承上启下(或启下)的过渡旬、段的作用,特别要注意文章关节处所具有的引发议论、揭示主旨的作用。

作品中修辞手法的常用术语。阅读考查经常涉及的修辞手法有比喻、拟人、对比、反复、象征等,命题者常常结合重要句子的理解对其进行考查。

高考试题可以针对某一人称的运用命题,也可以针对行文中人称的变化命题,或者针对称谓的变化命题。在解这类题时,首先确认人称的运用或变化,再思考改变人称的具体作用,第一人称便于直接抒情,第二人称呼告抒情更强烈感人,第三人称不受时空限制,灵活自由,最后结合内容分析其具体作用。

术语从何而来,从文体知识中来,从鉴赏文章中来,从高考试题参考答案中来。只要有J心积累,就能建起术语的仓库,以备考试之需。

分点意识

分点答题为的是言之有序,就是答题要讲次序,有条理。要注意的是不能只罗列要点,而不顾其内在联系。分点答题也是看分答题的体现。

实用文本阅读:抓住每点必得分

规律探寻

一般情况下科技说明文选择题错误项的编制方式大致有以下几种:

(1)无中生有。故意加进了些原文中没有的内容以迷惑考生,其特点是选项内容比原文内容“多”了。

(2)歪曲文意。故意编造一些曲解文意的内容以迷惑考生,其特点是选项的内容“变”了。

(3)改变性质。故意把事物的属性、时态等说错,或者把可能性说成必然性,把假设说成事实或者相反以迷惑干扰考生。

(4)偷换概念。把文中的某个重要概念用另一个概念偷换,以此迷惑考生。

(5)强加因果。把没有因果关系的说成有因果关系的,有的选项则把因果关系颠倒了。

(6)弄错时态、模态。把将来说成现实,即把“将来如此”说成“已经如此”;把可能说成已经,做题要弄清“必然如此”还是“可能如此”。

了解了上述社科文阅读的命题特点,就能够在应考和考试时有的放矢、应对自如;也就不会在解答此类题目时如置身云里雾里,不知所云了。相信通过一定题量的训练,考生一定会取得这—部分的理想得分。

例题讲解

阅读下面的文字,完成问题。

射箭,在古代是一种重要的生存手段,打仗、狩猎都少不了这一活动,因而古人将“射”列为“六艺”之一。《周礼·地官司徒第二·大司徒之职》中就有“三日六艺:礼、乐、射、御、书、数”的语句。操弓射箭,在今人看来充其量不过是一项专门技能,但古人却不是这样看的。从古籍记载可知,“射”在古代曾是选拔人才的标准,而这种标准的确立,主要是因为“射”不光是技艺,还是人的德行的体现。在儒家看来,“射”与“仁”“礼”是相关联的。故《礼记-射义》又云:“以立德行者,莫若射,故圣王务焉。”认为射法是人的德行所由生,又是人的德行所由见。

高超的射术,原本是勇气与技巧相结合的技艺。春秋时期,诸侯纷争,弓箭成为战争中不可或缺的兵器。正是在这样崇尚武力的时代,我们的古人有意将弓箭变成礼乐教化的工具,引导社会走向和平,射礼就此诞生。顾名思义,射礼是一种射箭的礼仪,它融合了比赛、礼乐和宴饮等内容,用于选拔、竞技、宴宾、致礼等活动。射礼作为周礼之一,也是古代的一种民间娱乐活动,讲究谦和、礼让,提倡“发而不中,反求诸己”,重视人的自省,在本质上是一种道德引导方式,也是华夏先民特有的寓教于射的娱乐方式。

古代的箭靶一般用兽皮制作,以较量射中并射穿为目的的比赛,称为“主皮之射”。孔子对这种光讲究力量的比赛很不以为然,认为它违背了“古之道”。《论语·八佾》说:“射不主皮,为力不同科,古之道也。”意思是:比赛时射手能否射中、射穿靶子,主要取决于射手的体能,不值得看重:更应当注重的是射手的德行和修养。因而,儒家巧妙地抓住了射箭与礼乐的结合点,在保留比射的同时,赋予射箭新的灵魂。

射礼按规格分为大射、宾射、燕射、乡射四种。大射,是天子、诸侯举办盛大祭祀活动之前所行的射礼;宾射,是诸侯朝见天子或诸侯相会时举行的射礼;燕射,是天子、诸侯待客宴会时举行的射礼;乡射,是举行乡饮酒礼时所行的射礼,用以竞技、选贤等活动。

以乡射礼为例,它的比赛规则,完整地记录在《仪礼·乡射礼》中。这是一项非常正规而又礼貌的竞技活动,既有长度固定的射程,也有严格的比赛规则。乡射礼的比赛往往非常激烈,但是最后评价一名射手,不仅要看他能否射中靶心,还要看他形体动作是否合乎音乐节奏;此外,还要求礼让为先,即使输了也要保持良好的修养,尊重比赛规则并尊敬对手。在比赛后,负方喝罚酒,并向胜方射手行拱手礼,体现出君子之争的风度。《论语·八佾》中有“子曰:‘君子无所争,必也,射乎!揖让而升,下而饮,其争也君子。”的记载。其意思是:君子没有什么可争的事情,如果要争,只有比箭了。开始射箭比赛时,参加竞赛的入先相互作揖,然后登堂比赛,比赛完后再走下堂来喝酒。看来,射箭也是古代士大夫经常开展的一项高雅的娱乐活动。

(1)下列关于“射礼”的理解,不正确的一项是( )

A.射礼融合了比赛、礼乐和宴饮等内容。在儒家看来,“射”与“仁”“礼”是相关联的,射法体现^的德行。

B.春秋时期崇尚武力,射礼的诞生使弓箭变成了礼乐教化的工具,引导崇尚武力纷争的混乱的社会走向了和平。

C.射礼是一种射箭的礼仪,也是华夏先民特有的寓教于射的娱乐方式,引导人们谦和、礼让、自省。

D.射礼不仅看重射手是否射中靶子,而且看重射手在此过程中所展示的德行和修养,赋予了射箭新的灵魂。

此题应选B。选项B原文是“我们的古人有意将弓箭变成礼乐教化的工具,引导社会走向和平”,该项表述与原文不符。

(2)下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.作为“六艺”之一的“射”在古代不仅是一种重要生存手段,在打仗、狩猎中地位很重要,而且曾是选拔人才的标准。

B.“射”不仅是一项专门技能,而且是人德行的体现,古人用既有长度固定的射程又有严格的比赛规则的乡射来选贤。

C.乡射的比赛大都非常激烈,比赛时射手能否射中靶子主要取决于射手的体能,孔子对这种讲究力量的比赛很不以为然。

D.融合了比赛、礼乐和宴饮等内容的射礼按规格分为四种,其中大射、宾射、燕射都与诸侯举办的活动有关。

该题应选C。选项c张冠李戴。原文是孔子对光以较量射中并射穿为目的的“主皮之射”很不以为然。

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的—项是( )

A.射礼用于选拔、竞技、宴宾、致礼等活动,在本质上是一种道德的引导方式,它引导人们看重比赛过程中展现的良好修养。

B.乡射礼是一项非常正规而又礼貌的竞技活动,比赛往往非常激烈,但儒家看重射手的德行和修养,因此人们评价射手时不看比赛结果。

C.乡射礼要求礼让为先,射手即使输了也要保持良好的修养,向胜方行拱手礼并喝下罚酒,以此体现出君子之争的风度。

D.射箭原是古代打仗、狩猎不可或缺的一种重要的生存手段,射礼产生后,它又成为土大夫经常开展的一项高雅的娱乐活动。

答案应为B。选项B曲解文意。原文是“乡射礼的比赛往往非常激烈,但是最后评价一名射手,不仅要看他能否射中靶心,还要看他形体动作是否合乎音乐节奏;此外,还要求礼让为先……”

作文:成长·腔调·情怀

成长——高考作文的母题

成长是每个人都有的经历,与我们的生活最为密切,也最能写出具有真情实感的文章,所以成长类试题颇受命题专家们的关注。成长有烦恼,成长的快乐需要体验,成长需要指导,成长需要智慧。成长过程的方方面面,构成了高考作文主题。

成长的子题有:

(1)奋斗。大部分成功人士都有过常人想象不到的痛苦经历,但最终凭借个人的远见卓识和不懈奋斗,最终登上了众人难以企及的事业颠峰。这种经历值得尊敬;

(2)代沟。它是成长道路上不可忽视的话题,它是两代人之间在价值观念、生活习惯等方面的差异。有代沟很正常,但怎么认识、处理代沟却是中学生应该关注的;

(3)梦想。它是成长的第一课,也是成长的力量。不想当将军的士兵不是好士兵,没有梦想的人很难成功;

(4)坐标。在成长的过程中,会遇到很多诱惑,也会面临很多选择。怎么抵制这些诱惑,作出正确的选择,也是成长中的难题。而把握好成长中的人生坐标,无疑是抵制诱惑、做好选择的关键;(5)放弃。适时地放弃、剥离一些沉重的东西轻装上阵无疑是一种明智的选择。

腔调——吸引阅卷老师的磁场

高考作文需要“腔调”,要讲究遣词造句。

2014年浙江满分作文《推开门走下去》开头以诗的韵味表述:

我踏着达达的马蹄声,从江南无数个春天里走来,风雨兼程,任柳絮翻飞,莲花开落,我在追求我的大学。

这个开头化用郑愁予名诗《错误》的意象和意境来引出自己的观点,文字纯净利落,格调清新轻灵。

这篇文章开篇就给我们定下了一个腔调——诗意的腔调。“一种莫名的近乎落泪的感动”是深沉的情感,“日子不知从哪里涌出来”是热烈的情感,“既熟悉又陌生,既欣喜又不知所措”是莫名感动的具体的体现。

《我的路,我的门》作者陈越接受采访说,“要练就—秆‘毫端蕴秀之笔,大量的阅读积累是不可或缺的。名家的和草根的都要读些,有时会有些特别的收获。”她说的这个“秀”,就包含着腔调——语言的韵味。

文章是要追求美的,语言美应该是首位。语言美了,文章的腔调美了,读者一阅卷老师才会心生喜爱之情,才会慷慨给分。

情怀:感动判官给出高分的法宝

“感人心者,莫先乎情;晓人心者,莫先乎理”。悲悯情怀能让文章发出沁人心脾的醇香。文字的力量来自人的思想和感情,文章不应当是无情物,尤其是中学生的习作,能否以真情实感传达情理体验与认识的深处,能否打动读者,能否使读者产生共鸣,往往是成败的关键。

他们背起书包,小心翼翼地融入城市的生活。可是却在“城市人”异样的眼光中,第一次明白了户口与暂住证的区别。他们都是父母心头的宝啊!却过早地承担了不属于这个年龄的负担。

放学回家,他们做好简单的晚饭,父母还在工地或菜场上劳作;午夜醒来,泪眼中城里的星空没有家乡的明亮;悄悄许愿,希望明天他们的打工子弟小学不会因交不出电费而被查封……

上海市满分作文《他们》将民工子女的生存状态很真实地描绘出来,从农村到城市经历的不自然、不适应,再到他们心态的逐渐成熟,让人感受到一个真实存在的群体。更可贵的是,该文表达了作者对同龄人的同情、关注和企盼,言为心声。文章最后还写出农民工子女的变化,“他们,终将会成为我们”,考生没有一味抱怨,写出了变化和希望。这是一种优越人对弱势者的悲悯之情,更是一种宽厚的情怀。考生在作文中自然地表达内心对社会、人生、生活的真实感情与认识感悟,应该是真实的、真诚的,而不是虚假的。

悲悯情怀还能在说理上胜人一筹。请看广东满分作文《这是常识,你知道吗?》

当我把思绪拉回书中时,“咳……!呸!”那大叔一口痰吐在树根上。而此时两个学生路过目睹这一幕,其中一个脸露恶心状,另一个更过分,马上冲着大叔叫道:“喂!你脏不脏啊?痰里有细菌会传染疾病的。别乱吐痰,这是常识,你知道么?……

只有我一人,回想刚才一幕。“这是常识,你知道么?”这句话回荡在耳边。我想对那两位学生说:“一个生于农村没机会受教育的农民,他的行为受他文化所制,没办法要求他符合你们的要求。生活中一些常识他或许不知道,但是人生中有一条常识是尊重他人。这也是常识,你们知道么?”

出身农村的同学的爸爸,随地吐痰自是缺理。作者出于对他的同情,让他用另一种常识回敬了以常识教训人的城里学生。这样一来,使文章巧妙地二次扣上主题,极具说理力。

悲悯是看待人生的态度,是立足的制高点,悲悯是精神品格,悲悯是情怀气质。悲悯是一个古老的文学命题,也是一个永恒的命题。