企业在日本R&D体制中的作用、特征及发展趋势

2015-04-29王润卿

【摘要】日本走上成功之路的因素不胜枚举,本文仅从日本企业研发活动的角度说明其对日本经济发展的推助作用。本文首先引入一个计量模型,从数理角度说明企业R&D活动对日本GDP增长的解释程度,进而研究了日本以企业为主体、产学官密切合作的技术创新模式;日本企业R&D活动在不同时期、不同规模下呈现出不同的特征:泡沫经济作为日本战后经济发展的分水岭,使得企业研发方向随着经济走势不断转变;大型企业倾向于将基础研究—应用研究—产品化研究独立承担,中小企业以个性化研发为主,成为支撑大企业零部件开发的重要补充力量;最后,文章阐述了日本企业R&D机构向高科技领域倾斜的发展方向及国际化趋势,结尾提出了日本企业研发活动的经验及对我国的启示。

【关键词】日本企业 R&D活动 作用特征及发展趋势

一、企业在日本R&D体制中的地位与作用

(一)R&D活动的定义及类型

R&D(research and development),译为“研究与开发”,指在科学技术领域,为增加知识总量(包括人类文化和社会知识的总量),以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动。R&D包括基础研究、应用研究、开发研究三类活动,三者环环相扣:基础研究是不考虑其应用,仅通过观察或实验形成理论和假说;应用研究是在基础研究的基础上,确立特定的目标探索其可行性和实用性;开发研究,是在以上两种研究的基础上,改良或引入新的材料、装置、产品、工程等而进行的研究。

(二)计量模型:企业R&D活动对日本GDP增长的解释程度

影响一国GDP的因素不胜枚举,本文仅从日本企业研发活动出发,利用计量模型从数理角度说明企业R&D活动对日本GDP增长的解释程度。首先列出一个多元线性回归方程如下。其中,被解释变量Y代表日本GDP,解释变量的含义及其与被解释变量的预期相关性如表1-1所示。

Y=C+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8X8

表1-1 解释变量的经济意义及与被解释变量的相关性预测

其中,前四个变量均为影响一国GDP的常用解释变量,反映了一国就业水平、物价水平及工业发展程度对GDP的影响;X5、X6是本模型研究的重点变量,也是衡量企业R&D活动对本国GDP影响的代理变量,即企业R&D经费占GDP的比重和企业年专利申请件数,二者较为直观的反映了企业的R&D活动参与程度;X7、X8从高等教育和书籍出版反映了一国技术创新的潜力,一定程度上为一国R&D活动做了铺垫,因此也将它们作为解释变量引入模型。

本模型共选取了日本从1962年到2003年共计42个样本数据,数据来源于日本国家统计局官方网站及日本经济产业研究所数据库。

经Eviews软件得出回归后的多元线性回归方程:

Y=-93256+82.229X1+3091.234X2+0.410X3+0.0815X4+

SE (99379.50)(19.567) (276.233) (0.088) (0.122)

T (-0.938) (4.203) (11,191) (4.652) (0.666)

21161.21X5+2978.679X6+5871.93X7+1.20X8

(10171.78) (847.921) (1201.822) (0.470)

(2.394) (3.513) (4.886) (2.550)

R2=0.998809调整后的R2=0.998521 F=3460.238 n=42 df=33

计量模型检验结论:1.经济意义检验:无论从偏回归系数的符号还是从具体的数据大小来看,本模型的回归结果都与理论分析和经验判断相一致。2.统计检验:(1)拟合优度检验:判定系数R2= 0.998809,修正的判定系数R2=0.998521,这说明模型拟合得很好,解释变量对被解释变量的解释程度可达到99.8%;(2)F检验:针对H0:β1=β2=…=β8=0的原假设,若给定显著性水平α=0.05,在F分布表中查自由度分别为k-1=8,n-k=33的临界值F0.05(8,33)=2.27,而回归得到的结果F=3460.238远远大于临界值,所以拒绝原假设H0,说明回归方程显著,即X1~X8联合对Y的影响是显著的;(3)t检验:分别针对H0:βj=0(j=1,2,…,8)的原假设,若给定显著性水平α=0.05,在t分布表中查得自由度为n-k=33的临界值t0.025(33)=2.042,回归结果中除了β1和β5的统计值小于2.042外,其余t统计值均大于2.042。因此应分别拒绝β2~β4,β6~β8等于0的原假设,表明这六个变量对解释变量是显著的。

因此,我们重点研究的两个与企业R&D活动相关的解释变量在模型中都是显著的,意味着在数理统计上,企业R&D活动对一国GDP存在显著的正相关影响:企业R&D活动经费投入越高、年专利申请数量越多,则本国GDP的增长率就会越高。因此,研究企业R&D活动具有重大的经济意义和现实意义。

(三)以企业为主体,“产学官”密切合作

日本经济的腾飞离不开政府具有科学性和前瞻性的战略部署,简要的来说,二战后的日本走过了一条由贸易立国→技术立国→自主创新立国之路。从1960年到2005年的四十多年来,日本把发展的重点落实在科技创新方面,研发投入开始大幅度增长,研发经费占国民生产总值的比重逐年稳步增加,科研人员增长了近9倍,这一阶段日本的R&D成果呈井喷式增长,为其今后确立科技强国的地位夯实了基础。

“产学官”,顾名思义就是企业研究机构、大学研究机构和政府研究机构的简称,其中企业研究机构在“产学官”体系中占据主体地位,例如著名的诞生过诺贝尔奖得主的岛津中央研究所。日本企业的R&D经费构成中有80%以上投入到应用研究与开发研究中去,而全国的基础研究大多集中于大学,这也是日本科学技术研究的特点之一。

日本以企业为主体的产学官合作形式搭建了优势互补的研发格局。大学中有众多的基础理论较强的科技人员,但是科研经费不足,科研成果大多以论文形式出现,不能直接转化为产品。企业具有开发产品的经费,但是科研力量相对不足,有时错过了抢先占领市场的最佳时机。两者合作可以使大学获得充足的研究经费,企业可以获得大学的基础研究成果,并可以及时将科研成果转化为产品推向市场。获得的丰厚利润,反过来又可以拿出资金支持大学的研发活动。这种优势互补的合作模式,推进了企业的研发效率和速度,提高了日本产品的竞争力。在产学合作模式中,政府的推动作用显著,政府通过制定一系列的积极措施,保障了二者的充分合作,成效十分显著。

二、不同时期、不同规模的企业的R&D活动特征

(一)泡沫经济前后的日本企业R&D方向的转变

泡沫经济的形成和破灭是日本战后经济发展过程中的一个重要转折点,其突出反映了支撑战后日本经济发展的良性循环机制开始崩溃。日本的泡沫经济形成于80年代中后期,1989年达到高峰,日本经济从股价、地价乃至绘画等领域几乎所有资产的价格全面暴涨。

在泡沫经济这个转折点前后,企业的R&D活动指向性也相应发生了变化。

20世纪60年代到70年代初是战后日本经济高速增长和重化工业发展的关键时期,也是日本经济结构发生根本变化的时期。一方面,农业机械化使解放的劳动力可以投入到工业生产中,另一方面,实行工业结构高度化,重点发展重工业和化学工业。这一时期也是日本“引进吸收性科技发展战略”时期,因此日本企业将R&D活动的重点放在加强引进技术的吸收再创新,走以引进技术的二次创新和技术革新为特色的技术创新道路,发展自己的技术能力,减少对外的技术依赖性。例如钢铁工业,1957到1961年用于技术消化的费用是用于引进技术费用的2~3倍。然而好景不长,由于重化工业严重依赖海外资源,加之70年代石油危机的冲击,政府和企业越来越意识到资源能源消耗型的产业难以为继,于是开展了知识密集型产业的发展,因此70年代开始,企业的R&D活动又从重化工业指向了节能环保技术的开发和高附加值的知识密集型产业。

70年代以来两次经济危机使得日本进入经济发展的低速增长期,日本政府和企业开始重视产业结构的调整,注重向节能降耗、环境友好、技术资本密集的产业发展,提出了产业合理化、工业自动化和信息化战略,产业结构由重长厚大逐渐转变为轻薄短小,日本逐步向电子工业时代迈进。因此企业的R&D活动开始倾向于前沿尖端技术的研究,诸如能源技术、电子技术、生物技术等。这一时期最有代表性的案例是日本企业合作开发的VTR产业,美国虽然最先涉足VTR领域,但是日本企业后发制人抢先推出了家用VTR,这得益于企业R&D机构的精确定位和艰苦研发和企业间的技术交流和协作关系。1975年索尼的Beta Max、1976年的日本的胜利、松下电器的VHS制式正式推出后,使得日本在80年代终于发展成为VTR的唯一生产国。

随着1989年泡沫经济的破灭,日本的经济发展进入低谷,“短平快”的策略被大部分企业所采用,日本企业不可避免的出现了短视的现象——各R&D机构不再重视基础研究和原始创新,而纷纷投入到技术开发中,力图摆脱困境。随着1995年《科学技术基本法》的出台,政府明确将“科学技术创造立国”作为基本国策,相应的,企业R&D机构又开始重新重视基础研究、应用研究与产品开发的协调发展,纷纷增加竞争性研究资金,激发科研人员的创造性。可以说泡沫经济时期,日本企业的R&D活动出现了两次“一边倒”的趋势,而政府及时的引导作用使得日本企业摆脱短视,加大了基础研究和开发自主技术的力度,走上了正常发展的道路。

(二)大、中小企业各有侧重的R&D战略

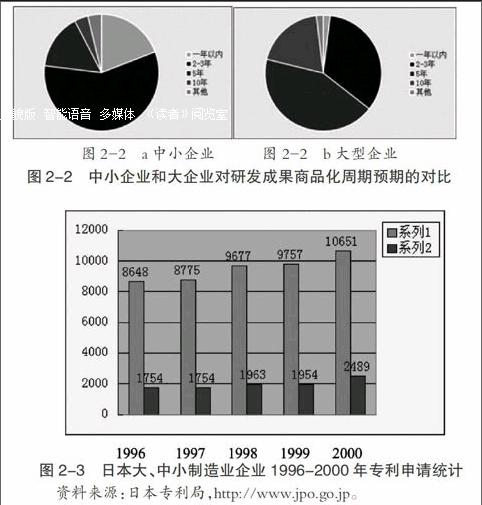

大型企业一般指企业资本金在10亿日元以上的企业,中小企业一般指企业资本金在1亿日元以下的企业。大型企业和中小型企业的长期研发战略都是以应用和开发研究为主,基础研究基本靠国外引进,同时两种企业的研发战略又各有侧重。由于日本的大型企业在资金、技术、信息等方面具有极强的竞争优势,所以一般采取比较长期性的研发战略。一般倾向于将基础研究—应用研究—产品化研究独立承担。而中小企业由于受到资金以及在承包方式中形成的技术依赖等因素的制约,一般实行的是短期研发战略。中小企业倾向于以市场导向为原则,在大企业基础研究和应用研究的基础上再进行商品化研究,由于企业规模较小,对缩短研发成果的商品化周期要求较高。同时为了减少研发成本,中小企业对独自占有研发成果的专利兴趣不高,常采取与合作方共同拥有研发成果专利的形式。

图2-2为不同规模的企业对研发成果商品化周期预期的统计。从图中可以看出,100人以下的中小企业对研发成果商品化周期预期主要是一年和2~3年,随着企业规模的扩大,预期周期为五年的比例逐渐提高,这说明中小企业侧重于短期研发战略而大型企业着眼于长期发展战略。

图2-2 a中小企业 图2-2 b大型企业

图2-2 中小企业和大企业对研发成果商品化周期预期的对比

资料来源:元橘一之《中小产业的产学研究开发》译本,第22页。

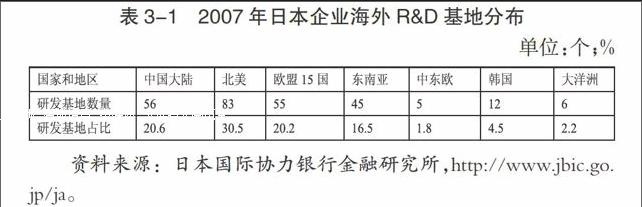

虽然大企业稳稳占据了制造业的研发主体地位,近年来中小企业逐渐提高的R&D活跃度也不容忽视。为了顺应90年代以来日本经济持续低迷的趋势,中小企业纷纷开始向产品多元化、经营独立化方向发展,以求其产品更能迎合市场的需要,在低迷的经济态势中谋求自身的长远发展,因此近年来中小企业从事R&D活动的研发人员和研发经费得到了平稳增长,正因如此,我们可以直观的观察到中小企业研发成果的迅速增加。从日本专利局得到了1996—2000年五年来的有关大企业和中小企业申请专利数的数据,绘制成图2-3如下。由图可知,虽然大企业在专利申请数的绝对量上远超中小企业,但就专利数的增幅而言,中小企业是远远高于大型企业的:大五年来,企业申请的专利数由8648件增长为10651件,增长了23%;而中小制造业企业则由1754件增为2489件,增长了42%。

图2-3 日本大、中小制造业企业1996-2000年专利申请统计

资料来源:日本专利局,http://www.jpo.go.jp。

三、日本企业R&D活动的发展趋势

(一)研发方向向高科技领域倾斜

回顾战后日本科技发展战略的演变,可以看出日本政府在经济发展战略上的导向性作用,正是由于政府高瞻远瞩的战略部署,才使得日本企业能够跟上时代发展的步伐,进行方向正确的R&D活动。同样,今后日本企业的R&D发展仍将遵照政府制定的大方向:自80年代以来,日本政府就明确了企业技术创新的重点项目集中在材料科学、信息技术、生命科学、软科学、尖端性基础科学、宇宙科学、海洋科学、地球科学等八个领域。同时政府出台了一系列优惠政策,诸如改革税制,对研究以上领域的企业进行税收减免;同时对有竞争力的企业进行扶持,支持企业间的兼并重组等。在政府的一系列引导下,企业研发方向逐渐向高科技领域倾斜,2004年日本政府为发展高科技产业设立的特定研发经费中,信息通信领域占19.9%,生命科学占8.9%、环境领域占5.3%、能源领域占4.2%。

(二)国际化趋势

近年来,随着日本企业R&D活动的日趋成熟、国内R&D体系的而逐渐完善,日本企业已经不满足于局限于国内,开始将R&D触角伸向全球,这被称为日本企业研发活动的国际化趋势。下面我们通过2007年的日本企业海外研发基地分布来研究一下日本跨国企业在海外分布的偏好(表3-1)。

表3-1 2007年日本企业海外R&D基地分布

单位:个;%

资料来源:日本国际协力银行金融研究所,http://www.jbic.go.jp/ja。

从表3-1中,可以看出2007年日本企业R&D基地绝大部分分布在北美、欧盟十五国、中国和东南亚国家,其中北美占比最大,为30.5%,中国次之,为20.6%。日本企业的R&D基地分为两类:欧美发达国家和亚太地区发展中国家,这也反映了R&D机构指向型的不同。分布于欧美国家的R&D机构属于技术跟踪获取型机构,这些分布于欧美发达国家的R&D机构一方面收集国外先进的科技情报,第一时间传递回国进行同步研发;另一方面利用国外先进的科技人才和技术,结合当地的市场需要,研究出本土型的且具有国际竞争力的产品。分布于亚太等发展中国家的R&D机构属于支撑海外生产型机构,在这些地区,日本拥有着世界级的领先技术,重点不再是基础领域的开发研究,而是着重于研究当地市场的消费水平和消费方向,对原有产品进行升级改造,开发出适合本地需求的产品,达到提高市场占有率并降低成本的目的。

日本企业R&D的国际化进程中,不仅分地区进行有针对性的研发,而且近年来有偏重于从欧美向亚太地区转移的趋势。80年代至1995年的时间内,由于欧美技术在全球领域内的遥遥领先和日本与其间贸易联系的增强,为了跟进先进技术的研究动态,学习竞争对手的先进技术,日本企业在海外设立的R&D机构绝大部分分布在欧美地区。据石井昌司在20世纪80年代对日本13家企业分布在海外29家R&D机构的研究,有14家分布在西欧,10家分布在美国;据木埸隆夫1995年对日本汽车和医药行业的19家在海外设立的R&D机构公司的调查,有10家分布在美国,其余分布在美国和德国。

近年来日本企业R&D国际化区位发生了一些变化,日本企业的海外R&D机构越来越倾向于向亚洲地区尤其是中国分布。2000年至2005年,分布在中国的日本企业R&D机构由13家快速增长到了56家,增长了四倍多;在东南亚和其他亚洲国家中的占比也有较明显增加;而欧美地区虽然占有比例上的绝对优势,但增长率远远低于中国地区。由此可以看出日本R&D海外投资地区出现了由欧美地区向亚洲尤其是中国快速增加的倾向。

四、启示

政府加大R&D经费投入,企业提高研发活动经费比例。科学技术是第一生产力,我国研发经费占GDP的比重低于1%,远低于日本的3.35%,因此从源头上需要政府加大研发经费投入力度,增加企业的研发活动启动资金。同时企业应作为国家研发活动的主力军应当有远见,以利润最大化为目标的同时,吸引国内外优秀科研人才,借鉴国外先进技术经验,加大新产品、新技术的研发投入力度。

借鉴日本以企业为主体,产学官密切合作的创新模式。首先要加强企业与大学的研发联系,二者的互补合作可以提高企业的研发速率,加快新产品的问世,抢占市场先机。两者合作可以使大学获得充足的研究经费,企业可以获得大学的基础研究成果,并可以及时将科研成果转化为产品推向市场。同时政府需要加强引导,支持并保障二者的合作。

企业应当找准自己的定位。不同规模的企业对于研发活动的指向性要求不同,大企业有着雄厚的资金实力,有能力采取比较长期性的研发战略,可倾向于将基础研究—应用研究—产品化研究独立承担。而中小企业由于受到资金以及在承包方式中形成的技术依赖等因素的制约,可倾向于短期研发战略,以市场导向为原则,采取与合作方共同拥有研发成果专利的形式,主要作为大企业研发生产活动的重要补充力量。

“引进来”与“走出去”。首先,充分利用各国在华R&D资源,解决我国技术缺口;其次,鼓励本国企业在海外设立R&D机构,跟踪科技发展的最新动向。在华设立的R&D机构直接将一部分先进技术带来中国,势必带动中国本土企业的技术创新活动,从而弥补中国企业技术研发短板。我国企业可以借鉴日本企业,建立分布于欧美国家的R&D技术跟踪获取型机构,一方面收集国外先进的科技情报,第一时间传递回国进行同步研发;另一方面利用国外先进的科技人才和技术,结合当地的市场需要,研究出本土型的且具有国际竞争力的产品。

参考文献

[1]日本科学技术厅,《科学技术白皮书》相关数据整理,1980.

[2]总务省统计局.2006年度科学技街研究调查.

[3]中国社会科学院日本研究所.日本的新技术革命[M],湖南科学技术出版社,1985年.

[4]张利华.日本战后科技体制与科技政策研究[M],中国科学技术出版社,1992.

[5]刘淑琪.当代日本市场经济模式研究[M].济南出版社.1996.

[6]元橘一之《中小产业的产学研究开发》译本.

http://www.hir.or.jp/

http://www.mext.go.jp/

http://www.mof.go.jp/

http://www.jetro.go.jp/

作者简介:王润卿(1994-),女,山东省莱芜市,本科,金融。