武汉地区黄瓜靶斑病病原鉴定及生物学特性研究

2015-04-27杨绍丽等

杨绍丽等

摘 要:2011年7月在武汉黄陂发现黄瓜靶斑病,对病样进行分离、致病性测定、形态学鉴定,并对病原进行了生物学特性研究。结果表明,引起武汉地区黄瓜靶斑病的病原菌为多主棒孢霉(Corynespora cassiicola)。这是多主棒孢霉在武汉引起黄瓜靶斑病的首次报道。生物学特性研究结果表明,光照有利于病原菌菌丝生长;病原菌菌丝生长的适宜温度范围为25~30℃;最适宜pH值为6~9;病原菌能够利用多种碳源和氮源,碳源以麦芽糖利用效果最好,氮源以硝酸钾利用效果最好。

关键词:黄瓜;靶斑病;多主棒孢霉;生物学特性

黄瓜靶斑病(Corynespora cassiicola),又名黄瓜褐斑病,在我国辽宁[1,2]、河南、河北、山东、宁夏、甘肃、江苏、上海、广东等地黄瓜上发生严重[3~10]。2011年7月首次在武汉栽培黄瓜上发现有类似靶斑病的症状,2011-2014年武汉各露地蔬菜和设施蔬菜均发现有靶斑病为害。本研究在实验室条件下对病原菌的形态特征、致病性以及生物学特性进行了初步研究,以明确武汉地区导致该病害发生的病原菌种类及该病原菌对不同理化环境和营养条件的需求,以期对其发生规律和防治措施进行有效探索。

1 材料与方法

1.1 病样采集及症状观察

2011-2014年在武汉黄陂、蔡甸等蔬菜基地黄瓜上发现有疑似靶斑病症状,观察记录症状并拍照。

1.2 病样的分离

采用常规组织分离法[11]:取病斑典型的新鲜叶片,用无菌水冲洗干净,切取病健交界处的组织,先用0.1%升汞消毒1~2 min,再用75%酒精消毒1 min左右,最后用无菌水冲洗3次,每次1 min。消毒完成后,吸干组织表面水分,再将可能被杀死的组织剪去,剪成小块,每皿3~5块,接在PDA平板上,置于25℃恒温箱中培养。菌落形成后,选典型菌落转接3次,进行纯化,4℃保存备用。

1.3 致病性测定

采用孢子悬浮液喷雾接种法:将菌株在PDA上暗培养,待产孢后在培养皿中加无菌水,再用干净玻片刮取孢子,4层纱布过滤制成孢子悬浮液,浓度为103~104个/mL。取生长良好、长出2片真叶的健康黄瓜苗,用上述孢子悬浮液喷雾接种到黄瓜叶片,接种后保湿24 h,观察记录发病情况,发病后再从发病部位取样进行再分离,以确定是否为致病菌。

1.4 病原菌形态学鉴定

通过柯赫氏法则验证,确定引起黄瓜靶斑病的病原。将供试菌株接种到PDA平板上,25℃培养箱暗培养,测量菌落生长直径,描述菌落颜色、形态,挑取培养物,用显微镜观察分生孢子器、分生孢子形态,测量其大小。

1.5 病原菌生物学特性

①光照对病原菌菌丝生长的影响 在活化培养7 d的菌落边缘,打取直径6 mm的菌饼,接种于PDA平板中央。将接菌后培养皿置于25℃ HP250GS智能型人工气候培养箱恒温培养。设置连续黑暗、12 h光暗交替、连续光照3个处理,每个处理3个重复,5 d后用十字交叉法测量菌落直径。

②不同温度对病原菌菌丝生长的影响 在活化培养7 d的菌落边缘,打取直径6 mm的菌饼,接种于PDA平板中央,将接菌后的培养皿分别置于5、10、15、20、25、30、35、40℃恒温箱中培养,每个处理3个重复,5 d后用十字交叉法测量菌落直径。

③不同 pH值对病原菌菌丝生长的影响 将PDA 培养基的 pH值分别调节为3.0,4.0,5.0,6.0, 7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,制成不同pH值的平板,在平板中央接种6 mm 的新鲜菌饼,3个重复,25℃恒温暗培养,5 d后用十字交叉法测量菌落直径。

④不同碳、氮源对病原菌菌丝生长的影响 以查氏培养基[11]为基础培养基。用含碳量相同的葡萄糖、麦芽糖、乳糖、木糖、果糖、可溶性淀粉代替其中的蔗糖。用含氮量相同的尿素、硝酸钠、硝酸铵、氯化铵、精氨酸代替其中的硝酸钾。在活化培养7 d的菌落边缘,打取直径为6 mm的菌饼,接种在不同碳、氮源平板中央,3个重复,置于25℃恒温箱培养,5 d后用十字交叉法测量菌落直径。

2 结果与分析

2.1 黄瓜靶斑病田间症状及病原菌的分离培养

2011年7月在武汉黄陂武湖黄瓜展示田,发现黄瓜中下部叶片出现疑似靶斑病的症状。叶片发病初期为黄色水浸状斑点、稍凹陷。发病中期病斑扩大为近圆形、圆形或不规则形,灰白色,在圆形或近圆形病斑中央常会有淡黄色的小斑点(图1A)。中后期多个病斑常连成片。该病常与霜霉病、细菌性角斑病混合发生,易与细菌性角斑病混淆。

2011-2014年每年从发病严重的田块,采集疑似靶斑病病样标本,对8份样品进行分离,均能分离出棒孢霉属(Corynespora sp.)真菌且形态一致。以2011年分离菌株HPbb为典型菌株进行鉴定,本文中涉及到病原菌的所有试验,使用的均为该菌株。

2.2 致病性测定

配制103~104个/mL的分生孢子悬浮液喷雾接种于20株2片真叶期黄瓜幼苗,结果表明,植株的发病率为100%。接种3 d后,零星有叶片出现水浸状病斑,7 d后出现典型病斑,同田间发病症状(图1A)一致,对照无症状(图1B)。从发病叶片再次分离,获得培养性状和形态特征与接种菌一致的分离物。

2.3 病原菌形态学鉴定

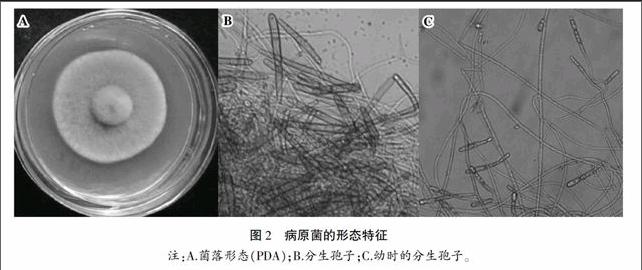

分离物在PDA培养基上暗培养,菌落平、致密,呈辐射状展开,边缘规则,气生菌丝绒毛状,颜色为灰色、褐色至灰黑色,5 d后菌落平均直径46.7 mm(图2A)。菌丝淡褐色,有隔膜,分枝。分生孢子梗淡褐色、直或弯曲、不分枝、具隔膜,分生孢子梗有层出现象,大小多为(90~210)μm×(3~5)μm。分生孢子浅褐色,壁平滑,倒棍棒形,顶端钝圆,直或弯曲,具有假隔膜2~9个,大小(20~195.5)μm×(5~10)μm(图2B),孢子幼时单生或串生(图2C)。

通过对PDA培养基上的培养形态、菌丝、分生孢子、分生孢子梗等形态的描述,这些特征与其他文献[5,9,10,12~15]报道的关于黄瓜靶斑病多主棒孢菌的描述基本一致,确定引起武汉地区黄瓜靶斑病的病原为多主棒孢霉(Corynespora cassiicola)。

2.4 病原菌生物学特性研究

①光照条件对病原菌菌丝生长的影响 由图3可以看出,在连续黑暗、12 h光暗交替、连续光照3种条件下,病原菌在PDA平板上培养5 d后,连续光照条件下菌落平均直径最大,达50.67 mm,说明光照对菌丝生长有促进作用。

②温度对病原菌菌丝生长的影响 由图4结果可以看出,不同温度下生长5 d,病原菌菌落直径差异显著,说明温度对病菌的生长影响很大。病原菌在10~35℃均能生长,菌丝生长最适温度为25~30℃;30℃时,5 d菌落直径最大,达51.0 mm;5℃以下及温度达到40℃时,菌丝停止生长。

③pH值对病原菌菌丝生长的影响 由图5可以看出,PDA平板上,病原菌菌丝在pH值3~12时均可生长,适宜生长的pH值为6~9;其中pH值为8时菌丝生长最快,5 d后菌落平均直径51.83 mm。说明该菌最适合在中性偏碱条件下生长。

④碳、氮源对病原菌菌丝生长的影响 由表1可以看出,病原菌能够利用多种碳源和氮源,其中以麦芽糖作碳源最有利于菌丝生长,5 d后菌落直径达到47.17 mm,其次是乳糖,可溶性淀粉最差;以硝酸钾作氮源最利于菌丝生长,5 d后菌落直径达到39.83 mm,氯化铵利用效果最差。

3 讨论与结论

经病原菌的分离培养、形态学鉴定以及致病性测定,引起武汉地区黄瓜靶斑病的病原为Corynespora cassiicola,为半知菌亚门多主棒孢霉,该病原形态与前人研究[3~5,9,14,15]描述的黄瓜靶斑病(褐斑病)病原形态基本一致。对病原菌生物学特性研究表明,黄瓜靶斑病菌在10~35℃下均能生长,最适温度为30℃,与前人研究[2,5,15,16]报道的基本一致;光照能促进菌丝生长,与刘鸣韬等[16]的报道一致;本研究中最适宜病原菌菌丝生长的pH值为6~9,与邹庆道等[15]的研究结果基本一致,而李长松等[5]的研究结果中菌丝生长最适宜pH值为5~8,说明黄瓜靶斑病菌菌丝生长在不同地区对pH值的要求不同。本研究中病原菌能够利用多种碳、氮源,碳源以麦芽糖和乳糖效果最好,与刘鸣韬等[16]研究结果基本一致;在氮源利用上,以硝酸钾作氮源最有利于菌丝生长。以上研究结果表明,引起武汉地区黄瓜靶斑病的病原多主棒孢霉是一种耐高温、最适宜中性弱碱环境生长并能够利用多种碳氮源的病原真菌。本研究结果为今后了解多主棒孢霉的侵染和靶斑病病害流行奠定了基础,对其他因子以及分生孢子的生物学特性有待进一步研究。

参考文献

[1] 戚佩坤,白金锴,朱桂香,等.吉林省栽培植物真菌病害志[M].北京:科学出版社,1960:479-480.

[2] 房德纯,傅俊范.黄瓜褐斑病病原与发病情况调查研究初报[J].植物保护,1994(3):23-24.

[3] 刘鸣韬,徐瑞富,蒋学杰,等.黄瓜靶斑病研究初报[J].河南农业科学,2003(8):33-35.

[4] 李宝聚,赵彦杰,于淑晶,等.李宝聚博士诊病手记(六)——2008年秋季河北青县黄瓜棒孢叶斑病大发生[J].中国蔬菜,2008(11):51-52.

[5] 李长松,张眉,李林,等.山东省黄瓜棒孢叶斑病(褐斑病)病原菌鉴定和防治[J].中国蔬菜,2009(18):29-33.

[6] 查仙芳,朱猛蒙,王国珍,等.宁夏首次发现黄瓜靶斑病[J].宁夏农业科技,2009(2):40.

[7] 岳宏忠.黄瓜褐斑病的识别与防治[J].甘肃农业科技,2010(2):50-51.

[8] 李月荣.黄瓜褐斑病的识别与防治[J].现代农业科技,2010(11):177.

[9] 曾蓉,陆金萍,戴富明.上海地区黄瓜靶斑病病原鉴定及ITS的分析[J].上海交通大学学报:农业科学版,2011,29(4):13-16.

[10] 蓝国兵,谭耀华,何自福,等.黄瓜褐斑病(Corynespora cassiicola)在广东首次报道[J].植物保护,2012,38(5):197-200.

[11] 方中达.植病研究方法.3版[M].北京:中国农业出版社,1998.

[12] 高苇,李宝聚,石延霞,等.多主棒孢菌在黄瓜、番茄和茄子寄主上致病力的分化[J].园艺学报,2011,38(3):465-470.

[13] 王承海.中国棒孢菌属分类研究[D].泰安:山东农业大学,2006.

[14] 杨苗.我国蔬菜棒孢叶斑病病原菌多样性研究[D].北京:中国农业科学院,2013.

[15] 邹庆道,傅俊范,朱勇,等.黄瓜褐斑病病原菌鉴定及生物学特性研究[J].沈阳农业大学学报,2002,33(4):258-261.

[16] 刘鸣韬,张定法,孙化田.黄瓜靶斑病菌的生物学特性[J].中国蔬菜,2003(4):17-18.