遵义会议与南方游击战争

2015-04-27汤静涛

汤静涛

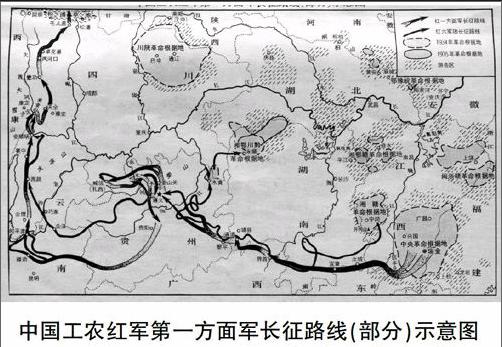

遵义会议在中国共产党历史上是一个生死攸关的转折点。遵义会议确立了毛泽东同志在红军和党中央的领导地位,标志着中国共产党独立自主解决革命战争和自身组织关键问题的开端,中国共产党日趋成熟的领导集体和决策核心由此初步形成。遵义会议挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,打开了中国革命的新局面。遵义会议的伟大意义,已被庄严写入党的两个历史决议,永载党领导人民进行新民主主义革命的艰苦卓绝的奋斗史册。杰出的政治家、中共党史研究的开拓者胡乔木曾经指出,历史需要不断重新观察,每次观察要有新的内容。不是老一套,重播一遍,要确实说出一些新东西。在遵义会议召开80周年之际,本文依据第一手原始文献和相关史料,对遵义会议与南方游击战争的相关问题,比如:遵义会议前党中央和南方老苏区是否有联系?遵义会议精神是否传达至南方老苏区,何时传达至南方老苏区?如何全面准确解读遵义会议后党中央对南方游击战争“二月系列指示”?遵义会议诞生了怎样的领导核心领导体制?新领导核心领导体制对南方老苏区及其他各区域的领导方式发生了怎样全新的转变?等等进行“重新观察”,力求取得一些新认识,尽可能说出一些“新东西”。

遵义会议前中央与南方老苏区绝非毫无联系

在南方游击战争史研究专著和权威党史军史著作中,很少涉及遵义会议新领导集体“二月系列指示”前,即遵义会议之前,党中央、中革军委与南方主要老苏区的联系。似乎党中央“二月系列指示”前很长一段时间里,留守的中央分局、中央军区得不到党中央、中革军委任何信息,南方老苏区仿佛是党中央、中革军委领导的权力真空地带。然而,历史的真实情形并非如此。

遵义会议召开前一周,中革军委主席朱德根据此前留守南方老苏区最高军事领导项英1934年12月间多份来电报告请示,1935年1月7日13时以“火急”电报致电中央军区司令员项英,通报“我西方军已渡乌江,现已占领湄潭、遵义及附近地区,准备在此地区打击追敌及进行赤化,敌薛岳兵团集中贵阳、贵定之线筑碉,刘建绪兵团之大部向铜仁、松桃、江口集中并拟筑碉”,桂敌两师、粤敌三师入黔,川敌两旅、黔敌部队“目前部署似不仅在追击我军,并与蒋介石对我西方军及二、六军团和四方面军新的总围攻计划有关”。同时询问:“中区目前情况及你们行动如何?望速告军委。”

遵义会议结束、红军总司令部撤出遵义城的第一天,即1935年1月20日,中革军委下达《关于渡江的作战计划》。这一“只发给军委委员及各军团首长妥为保存”的《作战计划》,在分析了蒋介石嫡系部队、湘军主力及粤桂黔川滇之敌逐渐实行新的围攻部署后,确立了我野战军目前基本方针:“由黔北地域经过川南渡江后转入新的地域协同四方面军,由西北方面实行总的反攻。而以二、六军团在川、黔、湘、鄂之交活动,来钳制四川东南‘会剿之敌,配合此反攻,以粉碎敌人新的围攻,并争取四川赤化。”同时,依据这一规定,下达初步任务、实施计划、战术要点,红二、红六军团和红四方面军协同配合行动,以及总政治部战斗动员、政治训令等。这一重要作战计划,毫无疑义也发给了留守南方老苏区的党中央、中革军委重要领导成员项英。

除了上述两份直接电文外,尚有一些间接文电,说明党中央、中革军委仍然与南方老苏区保持着联系。

遵义会议结束当日,即1935年1月17日,项英致电中共中央负总责的博古,汇报博古交待的与上海方面接关系等事宜。电报称“上海电台关系还未找着,此间除德生外,均未到过上海,已派人到汕头、香港找朱老板,是否找到尚不知。除此之外无法与上海接头”。另外请示“政治局决定所指目前敌人对中央苏区与四方面军及二、六军团新的‘围剿是否指五次‘围剿最后阶段之新的进攻或其他,并请示博古‘以上均盼复”。

项电至少说明两点:其一,党中央此前曾指示项找上海中央局电台关系,项已派人到汕、港找人接头。其二,党中央通报敌对中央苏区、红四方面军及红二、红六军团新的“围剿”情况。遵义会议结束第五天,中革军委颁布《关于渡江的作战计划》的第三天,党中央、中革军委翻越娄山关到九坝地区时,即1935年1月22日,党中央、中革军委曾致电项英,了解中央苏区各省及湘鄂赣、湘赣等苏区情况。

1935年1月8日,项英以个人名义曾致电中央书记处(常务委员会)另外三位书记(常委)博古、周恩来、张闻天称,自野战军进入湘桂黔边以来,信息很少电告,屡电未与答复,“几与我们断了关系”。当事人这种表述较为准确客观,充分表明党中央、中革军委与南方老苏区之间绝非音讯皆无、没有任何联系。

遵义会议精神是否传达到南方老苏区长期被忽视

遵义会议精神是否传达到南方老苏区,何时传达到南方老苏区,是一个长期被学术界和军战史研究者忽视的话题。人们的目光更多聚焦党中央对南方老苏区游击战争“二月系列指示”,而无睱顾及党中央“二月系列指示”的来源——遵义会议主要精神的传达等,这反映了目前遵义会议研究和南方游击战争研究的一个缺失和遗憾。

1935年2月8日,中共中央书记处书记张闻天、毛泽东、陈云等陆续到军委纵队和各军团干部会议上传达遵义会议精神。与此同时,为向未能与会、远在湘鄂川黔苏区领导红二、红六军团的贺龙、任弼时,在川陕苏区领导红四方面军的张国焘,留守南方老苏区领导中央军区的项英传达遵义会议精神,中央书记处特于2月28日致电红二、红六军团和红四方面军及中央军区,通报遵义会议情况,传达遵义会议精神。

中央书记处电报指出,“政治局扩大会议决议如下:五次‘围剿中党的总的政治路线是正确的。不能粉碎‘围剿的主要原因不是客观的而是主观的,即我们在军事领导上犯了单纯防御路线的错误,违反了中国国内战争中战略战术的基本原则”。电报从“敌人在五次‘围剿中采用了持久战与堡垒主义的战略战术”,“然而我们却以单纯防御路线,或专守防御代替了决战防御,以阵地战堡垒战代替了运动战,并以所谓‘短促突击的战术原则来支持这种单纯防御的战略路线”等11个方面,简明扼要、高度浓缩地概括了遵义会议的主要精神。电报强调:“决议最后说到目前的环境依然有利于我们创造苏区的。几个苏区的变为游击区,不过是整个苏维埃革命运动中部分的挫折。这种挫折丝毫也不足以使我们对于苏革前途表示张皇失措。实际上帝国主义、国民党就是想暂时停止中国苏革的发展也是不可能的。”“目前最中心的问题是用一切力量战胜云贵川的以及蒋介石的部队。加强红军,扩大红军,发动与组织广大群众的斗争,瓦解白军,坚持中央苏区、湘赣苏区等游击区域的游击战争。正确的灵活的艺术的运用战略战术的基本原则,是目前争取胜利的战斗任务。我们相信,这些任务是能够完成的。因此我们必然要胜利。”endprint

倘若说,党中央对南方老苏区关于开展游击战争的“二月系列指示”是具体战略战术原则的部署,遵义会议主要精神的传达则更多体现了中央总的路线、方针和政策。其时张国焘仍是中央书记处书记,任弼时、项英为中央政治局委员,他们未能参加遵义会议,向他们传达遵义会议精神,从党的政治生活原则讲这是必须的。

1935年2月16日,中革军委主席朱德和副主席周恩来、王稼祥致电四方面军张国焘、徐向前、陈昌浩,中央军区项英,红二、红六军团贺龙、任弼时、萧克、王震,通报中央红军改变渡过长江的计划,“军委决定我野战军改在川滇黔边区广大地区活动,争取在这一广大地区创造新的苏区根据地,以与二、六军团及四方面军呼应作战”,“现野战军已折向赤水河东、乌江以北活动,并以黔、蒋敌人为主要作战目标”。

1935年3月21日,野战军总司令部向包括中央军区在内的红军各部首长通报野战军5天以内连克桐梓、娄山关、遵义城,乘胜追击直抵乌江北岸,击溃和歼灭国民党军薛岳部、黔军王家烈部等2个师又8个团,俘敌2000以上,缴枪1000以上,取得长征以来最大胜利的战况。

除了上述电报外,党中央、中革军委还应该有一些传达遵义会议的电报,项英在此前后致电党中央收报人“朱周博”到“朱张”的微妙变化已显露端倪。这方面的深入研究,还有待更多历史文献的发掘披露。

中央“二月系列指示”应予全面准确解读

遵义会议后,党中央为了指导南方主要老苏区游击战争,于1935年2月5日、2月13日、2月23日、2月28日连续发出多份指示电,史称党中央对南方老苏区“二月系列指示”。

前三份指示电,以书记处或中央名义单独致电项英转中央分局,或致中央分局各同志。最后一份指示电,前文已述系传达遵义会议精神,以书记处名义致电红二、红六军团和红四方面军及中央军区。我以为,这份指示电,既是遵义会议决议主要精神的高度凝炼概括,又是党中央“二月系列指示”重要组成部分;既是第五次反“围剿”战争经验教训的基本总结,又充满对包括南方老苏区在内全国各地革命战争的全新部署。应当也必须列入党中央“二月系列指示”之中,当与党中央“二月系列指示”其他内容一并研究考察。

党中央“二月系列指示”为何在1935年2月间发出,有其复杂历史背景。

1935年1月下旬以后,南方主要老苏区中央苏区和闽浙赣、闽北、湘赣、湘鄂赣等苏区的局势日趋恶化,其艰难程度超出主力红军长征前党中央、中革军委的预测研判,其复杂程度更超出党中央、中革军委赋予中央分局、中央军区训令任务的范围。为应对南方老苏区日趋艰难复杂的局面,坚持南方老苏区游击战争,项英于1935年1月27日、1月30日、2月1日、2月4日、2月5日、2月19日、2月21日连续致电秦邦宪、朱德、周恩来个人或中共中央、中革军委,汇报南方老苏区详细情况及各方部署,请示坚持南方老苏区游击战争的行动方针。

在项英看来,如果变动中央给予保卫苏区的任务,只有得到中央的批准后才能执行,因而“坚决主张报告中央”。项英认为,中央军区的行动必须根据全国形势与中央总方针决定,否则容易发生错误,影响工作。项英对党中央、中革军委长期以来无指示、无回电,也不对全国布置总方针,很不理解。他认为“迟延不决是最有害的”,请求中央及军委立即讨论,电复指示。

由于战事急迫和领导核心、领导体制变更等因素,遵义会议后新的中央领导集体迟至2月5日抵达川滇黔三省交界“鸡鸣三省村”时才召开中央政治局会议,决定张闻天接替博古负总责,博古改任红军总政治部代理主任。中央政治局及军委讨论了中央军区的问题,决定以中央书记处名义以“万万火急”电报致电项英转中央分局。这便是党中央指导南方老苏区游击战争“二月系列指示”的第一个指示。2月13日,中央又向中央分局各同志发出“二月系列指示”的“万万火急”的第二个指示。2月23日,中央书记处发出“二月系列指示”的第三个指示。2月28日,中央书记处发出“二月系列指示”的第四个指示。

“二月系列指示”的第一个指示,明确答复了长期困扰南方老苏区游击战争最关键最紧迫的全局性问题,指明了中央分局、中央军区领导指挥南方游击战争的根本方向,奠定了南方老苏区胜利坚持三年游击战争、保存南方战略支点和红军游击队改编为新四军的坚实基础。这个指示电开宗明义指出:“分局应在中央苏区及其邻近苏区坚持游击战争,目前的困难是能够克服的。斗争是有前途的。对这一基本原则不许可任何动摇。”指示电要求分局“立即改变你们的组织方式与斗争方式,使与游击战争的环境相适合。而目前许多庞大的后方机关部队组织及许多老的斗争方式是不适合的”。同时要求“成立革命军事委员会中区分会,以项英、陈毅、贺昌及其他二人组织之,项为主席。一切重要的军事问题可经过军委讨论,分局则讨论战略战术的基本方针”。

笔者之所以详细引用这一指示电,是因为在南方三年游击战争研究和党史军史苏区史研究中有一个司空见惯的奇特倾向或曰现象,人们有意无意回避或无视党中央指出的“不许可动摇”的基本原则这一最关键最根本性问题,而反反复复渲染、津津乐道强调“改变斗争方式”“转变组织斗争方式”“成立军委分委”等具体内容。研究者的顾虑禁忌让人匪夷所思。中央分局“应在中央苏区及邻近苏区坚持游击战争”被政治局及军委确立为基本原则并作为中央“二月系列指示”的开篇,并非泛泛而论,实属有的放矢,有很强的针对性。中央分局、中央军区领导指挥南方游击战争之初的的确确有所动摇,“经过无数次的讨论而得不到一个具体决定”。

“二月系列指示”的第二个指示,是第一个指示的完善、补充和深化。这个指示电,除重申第一个指示的重要精神外,详尽细致地指出改变组织方式、斗争方式,使与游击战争环境相适合的七项具体方针策略、方式方法、战略战术原则等。

“二月系列指示”的第三个指示,是中央在前两个指示基础之上,要求项英和中央分局各同志在执行中央指示时应高度重视的八个问题,比此前的第二个指示电更富指导性和可操作性。endprint

“二月系列指示”的第四个指示,前文已述。这一指示电虽是向红军各大战略集团传达遵义会议精神,但对南方老苏区而言,也有很强的指导性,属“二月系列指示”不可分割的组成部分。

正如遵义会议集中纠正解决“左”倾军事错误和宗派组织错误,而未能纠正“左”倾路线政治错误一样,毋庸讳言,党中央“二月系列指示”也深深打上了时代烙印。“二月系列指示”之一、之二及之四中,依然坚持长征出发前中央给中央分局《训令》的一些主要精神,存在不切实际的错误指导,譬如严厉指令中央分局“应在中央苏区及其邻近苏区坚持游击战争”,“对这一基本原则不许可任何动摇”,要求中央分局各同志,“应该坚信如果我们能够坚持群众的游击战争,其效果将使国民党无法顺利统治曾经得到解放的数百万群众,将使蒋介石许多部队受牵制,最后各地红军胜利,全国群众斗争与中区的斗争配合起来,将必然恢复苏区,粉碎敌人的堡垒主义与‘围剿”。始终认为,“目前形势是国民党的统治进一步动摇与破产,蒋介石在五次战争中是削弱了,军阀间的冲突正在发展。全国革命斗争是继续增长,不是低落”,“整个中国苏革正在前进中”。强调“正确的灵活的艺术的运用战略战术的基本原则,是目前争取胜利的战斗任务”。这些基本原则、远大目标、战斗任务,对主力长征后南方老苏区严峻局势和艰难环境,对全国革命形势,对蒋介石集团的统治,以及对中国苏维埃运动发展状况的分析评估认识方面,或多或少存在“左”的倾向或“左”的错误。

党中央、中革军委1935年2月16日颁布的《告全体红色指战员书》,中央1935年3月8日颁布的《为粉碎敌人新的围攻赤化全贵州告全党同志书》等同期颁布的、涉及南方老苏区的一些文件、指示、电令等也同样存在这种倾向。

以历史唯物主义来审视历史,我们不能奢求“二月系列指示”成为包治南方游击战争一切问题的灵丹妙药,更不能苛求率部艰苦转战跋涉在川、滇、黔崇山峻岭之间的党的领袖。

新的领导核心必然带来对南方老苏区领导方式的全新转变

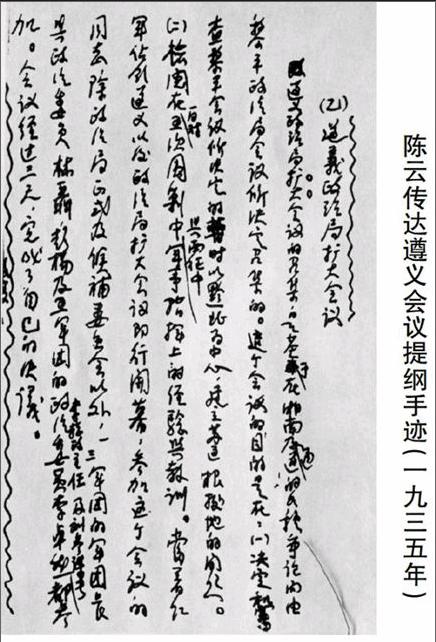

关于遵义会议本身第一手历史文献,尤其遵义会议组织决定等第一手历史文献少之又少。20世纪80年代公布陈云同志所撰《遵义政治局扩大会议传达提纲》,是弥足珍贵的有关遵义会议组织决定的第一手历史文献。

陈云《传达提纲》对组织决定有如下表述:“(D)扩大会最后作了下列决定:(一)毛泽东同志选为常委。(二)指定洛甫同志起草决议,委托常委审查后,发到支部中去讨论。(三)常委中再进行适当的分工。(四)取消‘三人团,仍由最高军事首长朱周为军事指挥者,而恩来同志是党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者。”“扩大会完毕后中常委即分工,以泽东同志为恩来同志的军事指挥上的帮助者。”“在遵义出发到威信的行军中,常委分工上,决定以洛甫同志代替博古同志负总的责任。”

这个出自中央档案馆所存手稿其实也不很完整,是一个没有标注时间、有“乙”无“甲”的历史文献,以至经过中共中央党史资料征集委员会、中央档案馆等权威部门反复考证仍不能确定具体时间。中央文献研究室所撰《陈云年谱》(上)、《陈云传》(上)亦未确定准确时间,只是标注1935年2月或3月撰写。

笔者认为,这个《传达提纲》绝不可能是3月撰写,只可能是2月8日至2月28日之间撰写的。2月28日,中央书记处已致电红二、红六军团和红四方面军及中央军区,传达遵义会议主要精神,开篇即称“政治局扩大会议决议大意如下”。这表明洛甫已起草完毕并经常委审查通过,否则不会轻易致电其领导人未与会的红军另外三大战略集团。另外,《红星报》2月19日用整版篇幅报道张闻天在军委纵队正式传达遵义会议决议内容。《红星报》称,“军委纵队党的干部会议完全同意洛甫同志关于反对五次‘围剿总结的报告,一致拥护中央政治局的决议”。因此,“或3月”说可完全排除,即2月中下旬撰写。

陈云《传达提纲》凸显了遵义会议后党中央最高领导核心、最高决策集体全新领导体制诞生。用党中央此前负总责博古的话来说,因有遵义会议,毛主席挽救了党,挽救了军队。教条宗派统治开始完结,问题基本得到解决,组织上也做了结论。

毛泽东在遵义会议之后很长一段时间,虽然不是党中央“负总责”的,不是“党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者”,甚至也不是新“三人团”的团长,但毕竟进入了红军和党中央最高核心领导层,拥有核心话语权,日益在关乎红军和革命前途命运的重大决策中发挥主导作用。毛泽东此时期的地位和影响力,已恢复达到甚至大大超越1932年“宁都会议”前的情形。无论如何,“宁都会议”前毛泽东仅仅是一个地方区域红军和党的最高领导人,此时此刻才进入真正意义上的“中央领导人”行列,发挥着举足轻重的作用,为中央其他领导人所不可比拟。1935年3月初,在中央红军二占遵义期间,党中央负总责的洛甫提议毛泽东为“前敌总指挥”。3月4日,毛泽东被任命为前敌司令部政治委员。在3月10日、11日于苟坝召开的中共中央负责人会议上,毛泽东说服周恩来放弃多数与会者赞成的攻打打鼓新场计划,转而发布《关于我军不进攻新场的指令》。随后,根据毛泽东提议,中央决定由毛泽东、周恩来、王稼祥组成新“三人团”,全权负责军事指挥。毛泽东本人回顾这段经历时曾经指出,“万里长征,千回百折,顺利少于困难不知有多少倍”。

中国工农红军最高军事首长——红军总司令朱德、总政治委员周恩来军事指挥权得到重新恢复行使。此前,作为负责筹划决策主力撤离南方老苏区、实行战略转移而成立的博、李、周“三人团”虽是临时性非常设机构,却是党和红军的最高权力机构。政治上由博古作主,军事上由李德作主,周恩来负责督促军事计划的实施。“三人团”宣告“取消”,意味着博、李对军事的最高领导权被终止。诚如遵义会议正式代表、中央政治局常委陈云1935年10月15日向共产国际汇报时所说的:“我们撤换了‘靠铅笔指挥的战略家,建立了坚强的领导班子来取代过去的领导人,党对军队的领导加强了。”这个全新的“坚强的领导班子”,建立全新的领导体制,产生了全新的领导核心。这个核心包括党中央负总责的洛甫,中央政治局常委、党内委托对于指挥军事上下最后决心的负责者、新“三人团”团长周恩来,中央政治局常委、新“三人团”成员毛泽东,中央政治局委员、中国工农红军最高军事首长红军总司令朱德,中央政治局委员、新“三人团”成员王稼祥等。洛、周、毛、朱等取代了博、李、周“三人团”。endprint

从历史文献看,当年党和红军领袖们的排名,远非后来那么严格。当年的电报指令有时是“朱毛周张”,有时是“张朱毛周”等;当年政治局会议纪录有时“周王毛洛博”,有时“朱周刘王洛博少奇凯丰”等,和四方面军会师后,芦花政治局常委扩大会议记录,还出现了“张陈周朱洛毛王博凯邓李徐刘”的表述方式。

20世纪60年代,毛泽东接见外宾多次谈到遵义会议。毛泽东指出,从1921年党成立到1935年遭到了很大损失。在长征途中的遵义会议上,才开始批评王明“左”的错误,改变路线,领导机构才独立思考自己的问题。毛泽东十分感慨,真正懂得独立自主是从遵义会议开始的。中国人不懂得中国情况,这怎么行!这个全新领导体制领导核心,无疑是中国共产党人独立自主解决革命战争和自身组织最关键问题的伟大开端,真正体现了集体领导与个人分工负责高度统一、有机结合的权力运行机制。

全新的领导班子、领导体制、领导核心必然带来全新的领导方式。“三人团”博古、李德的“领导方式”极端恶劣,军委一切被李德个人包办,“把军委集体领导完全取消”,“把过去革命战争中许多宝贵经验与教训完全抛弃,并目之为‘游击主义”,“下层指挥员机断专行与创造性被抹煞”,军委内部存在着“极不正常的现象”。通过遵义会议,“过去军事领导上所犯的错误”得到了彻底纠正,军委的领导方式得以切实改善。遵义会议后,党中央指导南方老苏区游击战争领导方式的转变,更是得到了淋漓尽致的彰显。

长征出发前党中央给留守中央分局《训令》中“保卫中央苏区”“准备胜利反攻”“进行反攻”等中心政治口号,中革军委指示中“最基本的地区”和“最后的坚持阵地”不再提及,取而代之的是“在中央苏区及其邻近苏区坚持游击战争”和“在边境及敌后有计划地部署游击战争”;空洞原则的“发展广泛的游击战争”和“游击战争应该并且必须成为目前战斗的主要方式”不再提及,取而代之的是游击战争的具体方针策略,“立即改变你们的组织方式与斗争方式”,“由苏区方式转变为游击区的方式”,“加强秘密工作,使与游击战争联系起来”,“一连人左右游击队,应是基干队的普通方式,这种基干队在中区及其附近,应有数十百支”;“扩大主力红军与独立团营”“组织新的师与新的军团”“重新组织大的军团”不再提及,取而代之的是“把那些多余的独立团营,都以小游击队的形式有计划的分散行动”,“短小精干是目前的原则”;咬文嚼字的“坚持而有毅力的继续领导游击战争”和“正确的运用游击战术”不再提及,取而代之的是“占领山地,灵活机动,伏击袭击,出奇制胜”的游击战术基本原则和反对“蛮打硬干,过分损伤自己”及“分兵抵御”“突击运动”等等错误。

最能体现全新领导方式的是前文所述2月5日指示电中关于成立军委分委之事。新的领导集体领导核心完全是以同志式口吻协商,绝非居高临下发号施令。与此前1935年1月17日通过的遵义会议决议之第十三节,以及此后1935年2月28日致中央军区等电之第十节阐述中央政治局与中革军委关系有异曲同工之处。比如5日指示电中说:“一切重要的军事问题可经过军委讨论,分局则讨论战略战术的基本方针”(“军委”系中革军委中央军区分委简称)。在人员组成上也给了昔日朝夕相处的战友和同事项英及中央分局各同志以高度自主权,并未指定所有人选,同对红二、红六军团相应组织机构指定所有人选形成了鲜明对照。项英对新的中央领导核心也非常尊重,表现出了极强的组织观念,议定了军委分会委员后,立即致电新的中央请求批准。

陈毅被委以重任,寄予厚望,中央“二月系列指示”多次提到陈毅。中央任命未在中央军区任职的陈毅为中革军委中央军区分委委员,并称其“可独立领导一个独立团”。陈毅作为参与创建中央苏区的高级军事领导人,留守之初并未在最高军事领导机构中央军区任职,曾引发多种猜测联想,甚至有他不受“左”倾宗派领导待见的说法。其真实状况如何?20世纪60年代陈毅曾向来访的江西同志口述,“到最后一批离开时,博古、恩来先后到医院来看过我”。当然,陈毅既留守却无军职究竟何故?这的确值得深入考察。○

(作者系中国中共党史学会理事、中共江西省委党史研究室文献处处长)

责任编辑 张荣辉endprint