一种基于Link16数据链的自主武器协同系统*

2015-04-25刘举涛闫新峰

刘举涛,闫新峰,金 文

(北京航天长征飞行器研究所 北京 100076)

引 言

数据链是指挥、控制、通信、计算机、情报监视与侦察(C4ISR)系统框架的基本组成部分[1],是基于“网络中心站”理念提出来的。冷战时针对指挥态势数据链:美军和北约有link-1、link-4、link-11、link-14,前苏联有АЛМ-1、АЛМ-4、СПК-68、СПК-75、Bell Crown;美军从上世纪70年代中期开始发展link-16/JTIDS等数据链技术;当前,美军选用了Rockwell Collins研制的TTNT(战术瞄准网络技术)进行组网,TTNT是一种基于IP的高速动态数据链网络[2]。

武器协同数据链是数据链技术的一种,它是一种支持地面和武器平台实现同类武器和不同种类武器平台间协同作战的通用型武器协同数据链的总称。武器协同数据链负责将多个不同种类武器平台的传感器、制导设备等连接在一起,产生具有武器控制级精度的统一战场态势,综合协调使用多平台火控系统,解决多个武器平台的目标信息、火力资源共享等问题,实现武器协同,提高联合打击能力[3]。通常,武器协同数据链包括协同作战能力网络、战术成员网络、战术目标瞄准技术和武器数据链等[4]。

link16数据链是美国、北约用于C31的主要战术数据链,从上世纪80年代开始装备部队,具有保密、大容量、抗干扰、无中心节点的特点,它采用TDMA技术,已在海湾战争中得到实战检验。自主协同数据链基于link16的以上特点和成功得到应用的背景来完成武器各节点(各单个数据链中的武器)的空中组网,实现网络内各节点互联、互通、互操作。武器自主或由地面控制选择主武器和从武器,由1枚主武器(中继弹,以下同)和n枚从武器(攻击弹,以下同)构成基本子网系统,通过网络控制,中继弹向攻击弹分发指令信息,攻击弹向中继弹发送各自的侦察捕控数据、导弹信息、工作状态参数等;由中继弹汇总后统一编码,向地面测控系统发送。如果中继弹通信失效或被击毁,会在攻击弹中自主或由地面控制找一个中继武器完成中心控制、信息通信和传输的功能。

1 数据链系统组成

数据链系统通常包含数据链硬件设备和数据链协议栈。

1.1 典型硬件组成

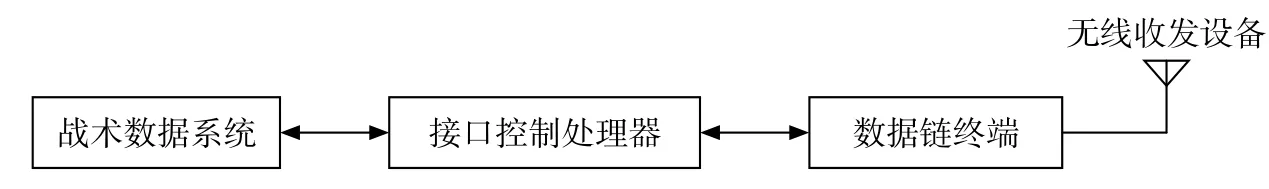

典型的数据链设备由四个部分组成:战术数据系统(TDS)、接口控制处理器、数据链终端设备以及无线收发装置。设备之间的连接关系如图1所示[5]。

图1 典型的数据链设备组成Fig.1 The typical data link device composition

1.2 数据链协议栈组成及功能

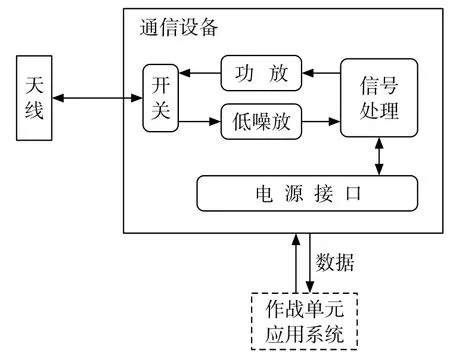

协议栈是构建数据链的核心,完成信息交互。数据链协议栈典型模型包括处理层、建链层与物理层。三个子层向上为作战单元提供应用接口。其中,作战单元可以为传感器、指挥系统或者武器平台。协议栈向下控制无线收发机等信道设备。典型的数据链协议栈模型如图2所示。图2中各层的功能为:①处理层,处理层作为数据链核心组成单元,完成数据系统有关功能。处理层将传感器、导航设备与作战指挥平台的命令格式化为标准信息,通过建链层与物理层完成指令的分发。对接收到的格式化消息转换为作战单元可识别的数据信息,通过嵌入式接口传送到人机接口。②建链层,建链层将处理层下发的格式化消息处理成帧信息送到物理层;同时接收物理层的上传帧数据,经过解帧后恢复为格式化的消息。③物理层,物理层完成数字信号的传输功能,主要包括数字信号的编解码、变频放大、交织加扰与调制解调功能。

下文基于图2模型,采用link16数据链技术,通过对协议栈的设计,实现一种自主武器协同控制、通信的设计方法。

图2 典型的数据链协议栈模型Fig.2 The typical data link protocol stack model

2 数据链系统设计

2.1 数据链物理层设计

数据链物理层设计主要完成与作战单元应用系统数据交互、基带数据处理、高频信号接收与解调、基带信号的调制与发送等功能,主要由通信设备和组网收发天线组成,其组成示意图示于图3。

通信设备包括电源接口单元、基带处理单元、功放单元、低噪声放大器和切换开关。电源接口单元用于完成电源变换及调整,为通信设备各单元提供稳定可靠的电源供给;同时提供与外部设备的数据收发接口。基带处理单元用于完成发送数据的组帧、编码、调制、数模转换、上变频和频率跳变功能;用于完成接收信号的解跳频、模数转换、解调和信道译码等功能;同时完成跳频图案的产生、干扰信号检测、链路状态收集等功能。功率放大器完成输出射频信号的功率放大功能;低噪声放大器完成输入射频信号的功率放大功能;切换开关完成收发信号的切换功能。

图3 数据链物理层组成Fig.3 The data link physical layer composition

通信设备连接收发天线构成物理层,天线的指标为:①工作频点;②带宽:③驻波比;④方向图;⑤输入阻抗;⑥射频连接器选择。

2.2 处理层与建链层通信体制设计

(1)系统采用TDMA通信体制,采用网状拓扑、跳频技术完成通信。

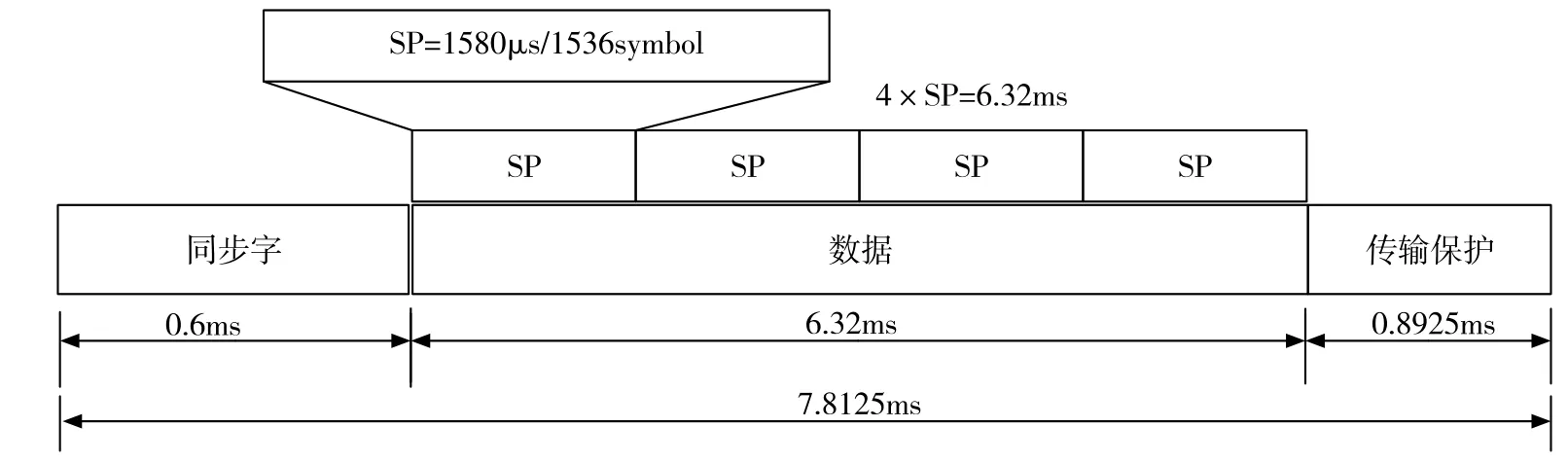

(2)时隙分配。规定每个时帧为0.5s,在1个时帧内包含44个时隙,每个时隙长度为7.8125ms,其中,同步占用2个时隙,用于两个武器之间的时钟同步,每两个武器之间的单向传输占用21个时隙。每个时隙可传输数据量4.096kbit,则两个武器间每个时帧可传输的数据量为4.096kbit×21=86.016kbit,即两个武器传输速率最大可以达到180.224kbit。

(3)时隙结构设计。一个时隙长度为7.8125ms,由同步字段、数据字段和传输保护时间段组成。每时隙帧结构设计如图4所示。同步字段用于组网通信时的时钟同步,传输保护用于对传输的数据进行保护和校验,数据字段是有效的组网通信数据,每时隙的数据字段包含4个脉冲包SP,每个脉冲包传输完整的一帧组网通信数据,即每个时隙可以传输4遍完整组网通信数据。

图4 时隙帧结构设计Fig.4 Time slot frame structure design

(4)同步设计的方法有以下四种:①按照武器系统开机误差来进行初始时间校准;②加电后双方采用第一频点进行定频通信一次,非主节点应答确认后,才以跳频通信的方式进行一次初始时间校准;③利用专用同步时隙进行粗同步;④每个时隙都包含同步字段,在每个时隙内依据同步字段的内容采用同步码捕获进行同步。

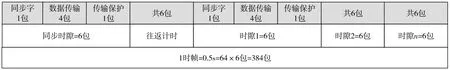

(5)同步时隙帧结构。每个时帧内,需要占用2个时隙发送同步时隙帧进行同步。同步信息结构按照“时分秒时帧跳频数”的方式进行设计,通过对跳频数的累加计数,完成对时隙的同步计数。一个时隙划分为6个跳频计数包,如图5所示。一个时帧则包括384个跳频计数包。由于同步信息需要传输完整的跳频计数信息,设系统最长工作时间为1小时,传输信息量计算如下:一个时帧包括384个跳频计数包,设置为9bit计数;系统工作一小时(60×60×2秒),需要13bit计数,则总共需要22bit,留出3bit作为备用比特,共计有25bit计数信息。

图5 时隙内跳频计数包划分Fig.5 The division of frequency hopping counting package during the time slot

(6)数据帧结构设计。如作战单元应用系统发送的数据帧长度为27字节,帧频为50Hz,最大数据速率为27Byte×50Hz×8bit/Byte=10.8kb/s。脉冲包采用的信道编码方式为LDPC(1536,1024),脉冲包同步信息传输帧格式如图6所示。

图6 脉冲包同步信息传输帧格式Fig.6 Pulse packet synchronization information transmission frame format

(7)干扰频点剔除设计。由中继武器对空域中的干扰进行监测,监测方法是对接收到的频点进行FFT变换,做频谱分析,如果发现某个频点的频谱比其他频点高,则认为该频点为干扰频点。对于需要剔除频点的情况,由中继武器判断并给出剔除频点命令和待剔除的频点,在收到攻击武器反馈回的确认信号后,才进行频点剔除操作,在下一时帧起始时刻开始执行;如果未收到确认信号,则暂不进行频点剔除,并重新发送剔除频点命令。

2.3 作战应用单元的作战流程设计

作战应用单元作战流程分地面设置及通信初步建立,飞行过程组网通信及策略选择,本节还针对中继弹失效情况下的选择展开论述。

2.3.1 地面工作内容

起飞前地面工作内容包括作战数量确认、数据装订及网络通信初步确认,其工作流程图如图7所示。

①作战单元的数量确认。

②地面数据装订:在发射前,由地面完成数据装订、网络设置、参数设置等工作。

③网络验证:发射前,完成初步网络数据互通。

图7 起飞前地面工作流程图Fig.7 The preflight ground work flow

2.3.2 飞行过程工作内容

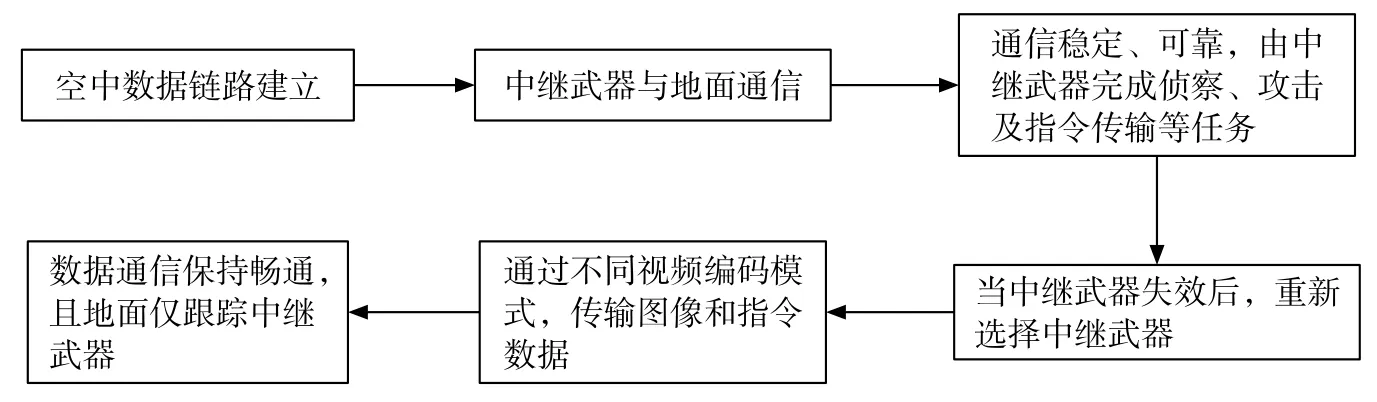

飞行过程包括的内容有链路建立、数据稳定可靠通信、武器网络构成、中继武器选择规则、图像编码方式及传输稳定,其工作时序图如图8所示。

①链路建立包括建立时间、通信。在武器飞行的助推段和过渡段(发射后的0~m秒内),为数据链路建立阶段;在武器飞行段,数据链路需进入正常工作状态,并完成各武器的空中组网,实现网络内各节点互联互通。

②通信稳定可靠及中继弹的任务。在武器飞行段,需要保证数据链可稳定传输双向通信数据,并满足全程正常工作的要求;中继弹承担着战场态势侦察、攻击等任务,数据链网络系统则完成对应的侦察图像数据和攻击指令的双向传输。

③武器网络构成。中继武器在巡弋过程中,由1枚中继武器和n枚攻击武器构成了基本子网系统,通过网络控制,中继武器向n枚攻击武器分发指令信息,n枚攻击武器向中继武器发送各自的侦察捕控数据、导弹信息、工作状态参数等;由中继武器汇总后统一编码,向地面数据链系统发送;在各弹飞行过程中,攻击武器只与中继武器发生数据交互,不直接与地面数据链传输数据。

④中继武器选举规则。当中继武器因受控或意外失效而无法继续中继工作时,数据链网络具备自主选举出替代的中继武器的功能;同时支持由地面测控车的指挥员直接指定替代的中继武器的功能,具体内容将在下节描述。

⑤视频图像编码方式及传输稳定。在工作子网内,设计视频编码模式,一种是较高码率较高质量的编码模式,用于战场态势侦察、目标捕控、特殊监控等操作环境;另外一种是较低码率较低质量的编码模式,用于武器的工作环境状态浏览等;对于不同质量的编码模式,由地面指挥员、捕控员形成控制指令,通过弹-地信道上传给中继武器,再由中继武器分发给每枚攻击武器;在图像质量不好的情况下,通过何种方式使图像形成稳定数据流。

⑥其他。控制地面天线的最大增益点,使其指向中继武器天线辐射面;地面测控车的车载控制单元具备识别中继武器与攻击武器功能,只对中继武器的位置做跟踪指向解算及动作;武器之间的数据传输,不能存在相互干涉。

图8 飞行过程工作流程图Fig.8 The work flow in the process of missile flight

2.3.3 中继武器选举规则

在飞行过程中,当中继武器失效时,需要重新选择中继武器,选择方法有优先级法和地面控制法,具体如下。

①优先级法

a.在制定规则时,就对每发弹确定优先级,中继弹优先级最高,设置为1,后续依次排序,当中继弹与地面失去联系时,确定中继武器失效,由优先级为2的弹作为中继弹,依次类推。

b.这里假设个时间,如10s地面作战指挥系统没有接收到中继武器数据,可认为中继武器失效,重新选择中继武器。

c.通常每固定时间(也假定10s),攻击弹就会收到地面作战指挥系统发出的确认信息,如果10s没收到,次优先级的武器就会被确认为中继武器,被确认的中继武器会升高,并开启腹部天线。

d.每发武器既能作为中继武器,也能作为攻击武器,每发武器背部和腹部各有一个全向天线,作为中继武器时,该发武器会升高,启动腹部天线,作为攻击武器时,启动背部天线。

②地面控制法

a.当中继武器失效时,由地面作战指挥系统来确认中继武器。

b.通常每固定时间(也假定10s),攻击弹就会发位置信息给地面,当中继武器与地面失去联系后,地面就会根据攻击武器的位置信息,选择一个几何分布位置合适的武器作为中继武器。

c.当某武器被选为中继武器时,该武器会升高,并启动腹部天线。

3 结束语

本文论述了如何基于link16的数据链系统来完成一个自主武器协同系统的方法,通过此方法,能实现在武器飞行过程中,当中继武器因受控或意外失效而无法继续中继工作时,武器间会自我选择中继武器或通过地面指挥系统完成对中继武器的选择。所有攻击武器与中继武器通信,中继武器通过中继卫星或直接与地面通信,传输各自的侦察捕控数据、导弹信息、工作状态参数等,由地面指挥系统发出指挥命令或依据提前装订好的战术方法来实现一个自主武器协同数据链系统。

[1]邱致和,骆光明.战术数据链的特征与作用[J].电子科学技术评论,2004,(2):23~32.Qiu Zhihe,Luo Guangming.The Characteristics and Function of Tactical Data Link[J].Electronic Science and Technology Review,2004,(2):23~32.

[2]骆光明.数据链-信息系统连接武器系统的捷径[M].北京:国防工业出版社,2014.Luo Guangming.Data Link is a Shortcut to Information System Connecting the Weapon System[M].Beijing:National Defense Industry Press,2014.

[3]齐忠杰,张利锋.数据链武器协同作战应用研究[J].无线电通信技术,2009,25(5):50~54.Qi Zhongjie,Zhang Lifeng.The Application Research to the Data Link Weapon Cooperative Combat[J].Radio Communications Technology,2009,25(5):50~54.

[4]王 超,杨 凌.武器协同数据链技术及未来发展探讨[J].信息化研究,2013,39(2):7~14.Wang Chao,Yang Ling.Weapons Collaborative Data Link Technology and Future Development Discussion[J].Information Research,2013,39(2):7~14.

[5]陆辉辉.短波数据链硬件设计及通信同步技术[D].西安:西安电子科技大学,2010:10~15.Lu Huihui.Short Wave Data Link Hardware Design and Communication Synchronization Technology[D].Xi’an:Xi’an Electronic Science and Technology University,2010:10~15.