基于区域间贸易矩阵的中国各省区碳排放转移研究

2015-04-25路正南李晓洁

路正南,李晓洁

(江苏大学管理学院,江苏镇江212013)

0 引言

我国幅员辽阔,区域能源消费结构和产业结构存在差异,在开放经济下,一个省区的生产和消费并非自给自足,区域间的贸易往来的商品使得部分商品的生产地和消费地出现地域上的分离,导致大量隐含碳排放的转移。在核算区域碳排放量时,早期的研究多将贸易品中的隐含碳排放责任完全归于生产地,但随后有越来越多的学者认为,考虑到产品消费对于隐含碳排放的驱动作用,产品和服务的消费者有责任对生产这些产品和服务过程中产生的碳排放负责。不客观公正的碳排放责任分摊会限制区域的平衡发展,降低我国发展低碳经济的整体效率。因此,在减排责任分摊的问题上,碳排放转移带来的排放责任转嫁成为各省区减排责任应该考虑的一个新的因素[1]。定量测算各省区的隐含碳排放总量及省区间碳排放转移量,在此基础上制定的区域碳减排规划与减排政策才具有更强的针对性和可操作性。本文采用各省区投入产出模型研究各地区隐含碳排放情况,并定量测算省区间碳排放转移量,以期为客观认识各省区碳排放责任、合理分配减排责任提供参考。

1 计算方法

1.1 模型简介

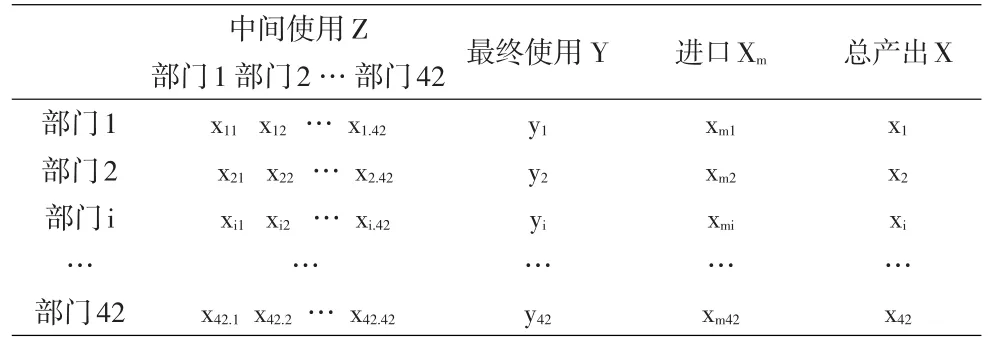

投入产出法(IO)由美国经济学家华西里·列昂惕夫提出,利用投入产出表的信息,计算经济变化对环境产生的直接和间接影响,是研究经济体系内各部门间投入与产出相互依存关系的数量分析方法。投入产出分析的基本思想是由各部门之间交错复杂的投入产出关系出发,将产业间和区域间的经济联系和相互关系衔接在一起,通过列昂剔夫逆矩阵算得最终需求诱发的所有部门的直接和间接的碳排放[3]。本文采用的区域碳足迹的分析方法是将投入产出分析与生命周期评价方法相结合,利用包含了42个部门的投入产出表计算中国30个省区间碳排放转移。表1为简化的投入产出表。

表1 简化的投入产出表

1.2 模型建立

在投入产出模型里,第i部门行向平衡的基本表达式为:

2 数据来源

本文采用2007年中国能源统计年鉴中的分行业能源消费总量表和2007年全国投入产出表。通过整理一次能源消费数据,得到42个部门的能源消费量,结合IPCC组织发布的排放换算系数[5],将能源消费量转换为分部门的碳排放量,除以各部门的总产出后可以得到各部门的直接碳排放系数。直接消耗系数矩阵、进口比例系数矩阵由2007年全国投入产出表求得,进而可以得到剔除进口后的列昂惕夫逆矩阵。

各省区贸易矩阵采用中国地区扩展投入产出表中的数据,该表是一个含有30个省区42个部门的区域间投入产出模型。区域间投入产出表是在各区域投入产出表的基础上建立起来的多区域相联系的投入产出表,能够系统全面的反应各区域和各部门之间的能源经济联系和影响[6]。

需要进行说明的是,中国是应用投入产出分析比较晚的国家,调查和编制一次全国投入产出基本表周期较长,目前国家编制的数据年份最新的区域间投入产出表为2007年。

3 结果分析

3.1 各省区隐含碳排放量分析

3.1.1 各省区碳足迹分析

我国2007年碳足迹总量为609912.5461万吨。从碳足迹总量上看(表2),全国最高的省区分别是:山东、河北、河南、江苏、广东、湖南、吉林、山西,最低的省区分别是:青海、海南、宁夏、甘肃、天津、福建。碳足迹高的省区呈现高生产高消费的特点,碳足迹低的省区呈现低生产低消费的特点。碳足迹总量大的省份多为经济规模较大的省份,湖南、吉林、山西虽然经济规模相对偏小,但由于其能源利用率较低、碳排放强度较高,故碳足迹总量较大。碳足迹总量小的省份中,青海、宁夏、甘肃等西部省份由于其经济总量小、工业化程度较低,海南、福建、天津等沿海省份由于其能源消费量较少,都使其碳足迹总量较小。其中,生产碳排放量最高的省区分别是:山东、河北、河南、江苏、山西,最低的省区分别是:青海、海南、宁夏、甘肃、天津。消费碳排放量最高的省区分别是:山东、河北、河南、江苏、广东,最低的省区分别是:青海、海南、宁夏、甘肃、天津。

3.1.2 各省区人均碳足迹分析

我国2007年人均碳足迹量为4.7048吨。从人均碳足迹来看我国各省区存在较大差异。人均碳足迹最高的省区依次为:宁夏、北京、内蒙古、吉林、天津、山西、上海,最低的省区依次为海南、青海、广东、四川、福建、广西。人均碳足迹较高的省份主要有两类,一是北京、上海、天津等全国中心城市,经济发展水平高,导致人均碳足迹偏高;二是宁夏、内蒙古、吉林、山西等资源密集省份,人均GDP虽然不高,但能源利用率低,碳排放强度高,导致人均碳足迹偏大。人均碳足迹较低的省份多为中西部地区,如青海、四川、湖北、甘肃、安徽、江西等。

表2 2007年全国各省区碳排放数据表

从地理分布上看除去北京、上海等全国中心城市,人均碳足迹较大的省份里北方地区居多,而且煤炭资源密集地区和高能耗产业比较高的省份人均碳足迹较大;南方地区人均碳足迹较低,这与南方缺煤、产业结构偏轻化工业有一定关联,另外南方气候温暖,冬季取暖能耗较少也是南方各省区人均碳足迹偏低的原因之一。

3.1.3 各省区碳排放强度分析

根据各省区碳排放强度和经济增长率的关系可以将各省区经济增长模式分为:高增长高消耗、高增长低消耗、低增长高消耗、低增长低消耗四种模式。从碳排放强度上看(表2),东部地区多为高增长低消耗模式,而中西部地区以低增长高消耗模式占绝对大数。中西部地区高耗能行业比重远远高于东部地区,是导致中西部地区碳强度远远高于东部地区的重要原因。这说明能源资源禀赋、工业行业结构和能源消费结构是省区碳强度的决定因素[7]。

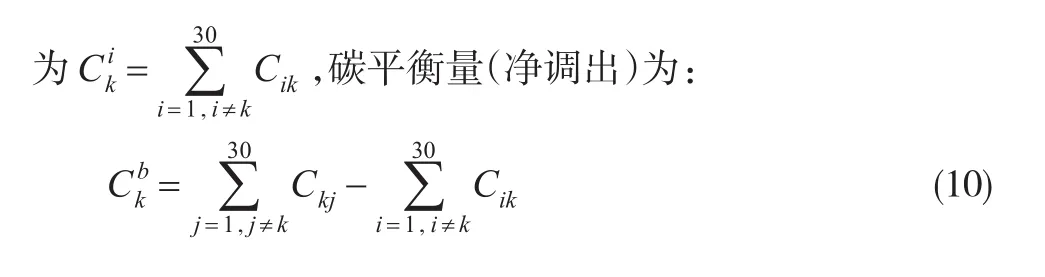

3.2 各省区碳排放转移量分析

3.2.1 各省区隐含碳排放的调出及调入

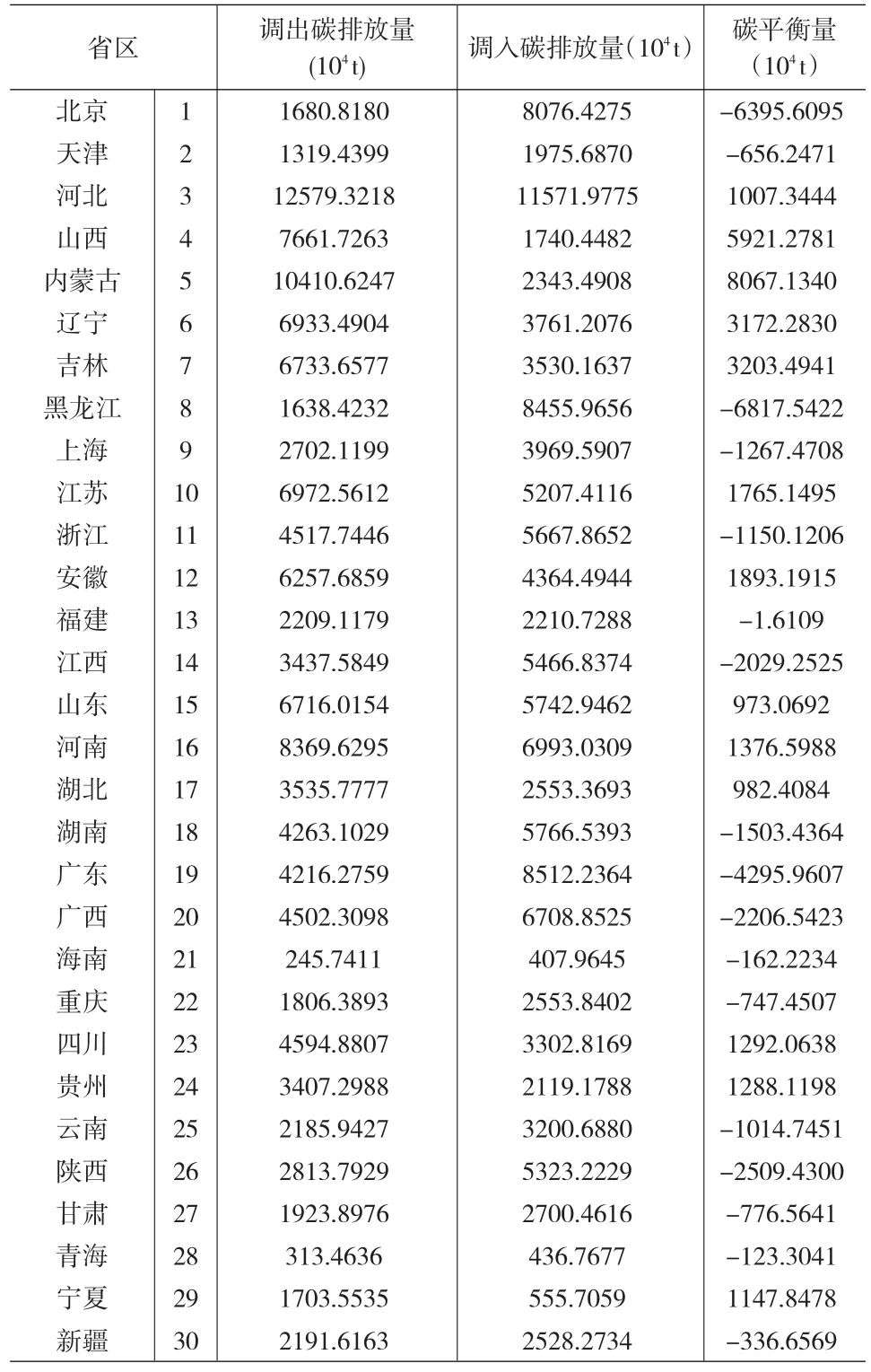

从表3可以看出,2007年隐含碳排放调出外省量最大的省份依次是:河北、内蒙古、河南、山西、江苏、辽宁、吉林、山东等。隐含碳排放调出外省最低的省份依次是:海南、青海、天津等。调出碳排放量较高的省区中,河北、内蒙古、河南、山西、吉林等因其能耗资源富集,调出煤炭、电力等初级产品较多;江苏、辽宁、山东、浙江、广东等因其制造业基础较好,调出加工制造品较多。

表3 2007年全国各省区碳转移数据表

隐含碳排放调入数量较大的省区依次是:河北、广东、黑龙江、北京、河南、广西、湖南、山东等。隐含碳排放调入数量较小的省区依次是:海南、青海、宁夏等。调入碳排放量较高的省区有三类:一类是北京、上海等对隐含碳排放调入的依赖较大的全国中心城市;一类是广东、山东、江苏、浙江等制造业规模较大的沿海省份;一类是河北、黑龙江、河南等经济规模较大的资源富集省份,自身产业体系不完整,对外依赖较深。而青海、宁夏、新疆等西部省份,因为地理因素以及自身经济发展状况决定了这些省份较小的贸易额,导致省际贸易对应的碳排放也相应较小。

3.2.2 各省区碳平衡状况

隐含碳排放为净调出的省区有:内蒙古、山西、吉林、辽宁、安徽、江苏、河南、四川、贵州、宁夏、河北、湖北、山东等。这些省区可分为两种情形:内蒙古、山西、吉林、安徽、河南等省份是资源富集区域,中国能源和重化工基地主要分布在这些区域,这些省份大量输出能源和化工产品,为沿海地区的经济增长提供了有力的支撑。另一种是经济规模较大的区域,如辽宁、江苏、河北、山东等。这些省份产业基础较好,重化工所占比例高,产品调出比例也较大。

隐含碳排放为净调入的省份有:黑龙江、北京、广东、陕西、广西、江西、湖南、上海、浙江、云南、甘肃等。这些省份中,北京、广东、上海、浙江等省份为人均GDP高的区域,它们对电力、钢铁、水泥等的调入依赖度较大,导致隐含碳排放的净调入数量巨大。黑龙江、陕西、广西、江西、湖南、云南、甘肃等省份属于欠发达区域,这些省份产业结构不完整,许多投资品或消费品不得不依赖调入来满足最终需求,因此成为隐含碳排放净调入区域。

3.2.3 省区间的碳排放转移的区域分析

依据省区、市产业机构的相似性、地域关系、经济发展水平等,将我国大陆划分为八个区域,八大经济区分别为:东北经济区:吉林、辽宁和黑龙江;北部沿海经济区:北京、天津、河北和山东;东部沿海经济区:上海江苏和浙江;南部沿海经济区:福建、广东和海南;黄河中游经济区:陕西、山西、河南和内蒙古;长江中游经济区:湖北、湖南、江西和安徽;大西南经济区:云南、贵州、四川、重庆和广西;大西北经济区:甘肃、青海、宁夏和新疆。

省际间隐含碳排放转移最大值出现在北部沿海与东部沿海之间,两地区之间的贸易往来十分频繁。从调进调出总量来看,北部沿海经济区是最高的,说明该地区应该是我国地区间碳转移的一个枢纽。

碳净调入的区域主要有北部沿海综合经济区、东部沿海综合经济区、南部沿海经济区和大西南综合经济区;碳净调出的区域则对应其他四个综合经济区。总体而言,碳净调入地区主要集中在沿海地区,而碳净调出地区主要集中在中西部地区。碳排放转移的基本流向是从能源密集区域和重工业基地分布区域向经济发达区域和欠发达区域转移。

4 结论与启示

本文依据投入产出思想,引用各省区贸易矩阵,建立了基于区域间投入产出表的碳排放转移模型,对为满足国民最终需求的直接和间接碳排放量,包括各省区生产碳排放量、消费碳排放量、碳足迹、人均碳足迹、碳排放强度以及省区间调出碳排放转移量、调入碳排放转移量、碳平衡量等进行了定量和定性的分析。这些结果对我国承诺的2020年单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40~50%的减排目标有如下启示:

(1)我国各省区碳足迹、人均碳足迹、碳排放强度存在较大差异。从碳足迹的区域分布来看,北部地区和东部沿海地区是碳排放的主要来源,应成为降低碳排放重点关注和努力的主要区域。东部高碳产业向中西部地区转移,虽然降低了东部地区的碳排放总量,但从全国的层面来看,并没有降低我国的碳排放总量。因此,从促进全国低碳经济发展的角度看,北部地区和东部沿海地区应该通过经济方式的转变实现碳排放的降低。

(2)我国碳排放空间转移的基本方向是从能源密集区域和重化工基地分布区域向经济发达区域和产业结构不完整的欠发达区域转移。减排责任的区域分解需要考虑碳排放空间转移的中存在的生产者和消费者两方面因素,这也决定了我国发展低碳经济应该实施差异化的区域碳减排政策。对经济发达的沿海省份而言,应实施比中西部地区更为严格的碳排放预算,对有关高碳排放产业要实施带有强制性的产业升级,使经济发达的沿海省份承担更多的碳排放责任,向能源富集区域和重化工区域提供资金和技术上的扶持,帮助这些区域提高能源利用效率,减少碳排放。对中西部地区而言,高碳排放的工业等行业的发展要受到一定的限制,考虑到中西部地区碳排放总量较少以及在节能减排上存在成本技术困难,可以适当兼顾中西部地区经济发展对碳排放的诉求,适当减轻减排责任,在政策扶持、技术改造、生态建设等方面给予适当的倾斜。

只有各大区域在低碳经济的发展上达成共识并共同行动,建立低碳能源系统、技术体系和产业结构,鼓励与低碳发展相适应的生产方式、消费模式,完善低碳发展的政策、法律体系和市场机制,我国低碳经济的发展才能取得切实的成效。

[1]张亚雄,赵坤.区域间投入产出分析[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[2]Kenny T,Gray N F.Comparative Performance of Six Carbon footprint Models for Use in Ireland[J].Environmental Impact Assessment Review,2009,29(1).

[3]石敏俊.中国省区间投入产出模型与区际经济联系[M].北京:科学出版社,2012.

[4]Su Bin,Huang H C,Zhou P et al.Input-output Analysis of CO2Emissions Embodied in Trade:The Effects of Sector Aggregation[J].Ecological Economics,2010,70(15).

[5]IPCC.2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories[M].Tokyo:IGES,2006.

[7]李善同.2002年中国地区扩展投入产出表:编制与应用[M].北京:经济科学出版社,2010.

[8]赵荣钦,黄贤金,钟太洋.中国不同产业空间的碳排放强度与碳足迹分析[J].地理学报,2010,65(9).

[9]谭丹.我国东、中、西部地区经济发展与碳排放的关联分析及比较[J].中国人口·资源与环境,2008,18(3).