民间组织介入日间照料站老年人服务的研究

2015-04-24王艳峰

王艳峰

(沈阳工程学院 法律系,辽宁 沈阳 110136)

民间组织介入日间照料站老年人服务的研究

王艳峰

(沈阳工程学院 法律系,辽宁 沈阳 110136)

社区老年日间照料是社区照顾的一种服务形式,是从机构式照顾转向社区照顾的重要中途站。通过运用问卷调查、访问调查法等方法,对沈阳市四个社区进行了实地调研,结果发现日间照站主要依赖于政府管理,经营主体单一,服务对象界定不清晰,经费来源单一,工作人员少且缺乏专业服务等问题。根据上海罗山市民会馆、沈阳市康利托老养护院等养老服务典型案例,论述了民间组织介入社区日间照料站提供服务的可行性,并从政府、高校、社工几个方面提出了介入的措施。

日间照料站;民间组织;公建民营;社工介入

一、研究背景

据辽宁省老龄工作委员会办公室编制的《辽宁省2011年老年人口信息和老龄事业发展状况报告》显示,截至2011年末,我省户籍60岁及以上老年人口已达724万人,占总人口的16.96%。与全国老年人口占总人口的13.70%相比,高出3.26个百分点。预计到2015年,全省60岁以上老年人口将超过863万,约占总人口的20.24%。

在解决人口老龄化问题的过程中,社区已经成为一个不可或缺的关键因素。这不仅是因为社区是除家庭之外老年人活动的最主要场所,他们的生活照料、医疗保健、精神慰藉、文化生活,都离不开社区;更主要的是在福利主体多元化的观念下,社区已经同政府、社会、市场、家庭、个人一样,成为了解决老龄化问题的一个责任主体。尤其是在解决老年人的照料问题时,社区更是发挥着不可或缺的作用。

二、日间照料的特点

1.日间照料是人性化的照料方式

在世界各国,对老年人的照料有机构照料、居家照料、社区日间照料等多种方式。目前,被公认的照料理念是应尽量延长老年人在家庭和社区生活的时间,避免过早地进入养老机构。

日间照料是社区照顾的一种服务形式。社区的日间照料服务与居家照料和护理最大的不同在于,它提供了团体的支持与互动,老年人既能保持家庭和社区的生活,又能在日间得到照料,能够延迟或避免机构化,并能让家庭照顾者得到暂歇和喘息机会,缓解照顾压力。日间照料也是老年人照料连续体中很重要的一个环节,它是从健康老人服务到养老机构服务的过渡区。因此,社区日间照料尤其适合正在或已经丧失生活自理能力,但还没必要或不愿进入养老机构的老人。社区日间照顾是除护理之家和医院外,比较符合“人性化”和“成本效率”的一种照顾方式。

2.日间照料是机构式照顾转向社区照顾的中途站

老年人日间照料中心最早起源于英国,早期是由医院附设的一个服务项目,它以护理和治疗为主线,随后逐渐影响了西方国家日间照料的发展方向,所以大多偏向于采取以“医疗型”为主的服务模式。至1970年代,日间照料仍为一项不断摸索与创新的社区照料服务工作,并未明确区分以医疗为取向或以社会服务为取向的日间照料模式,直到1970年代末期至1980年代末期,才逐渐分别朝向以医疗和社会两种不同的模式发展。

近些年来,很多发达国家的老年照料服务大多采取“社区化”或“机构小型化”的发展策略。这一发展策略就是要取代昔日由机构照顾的模式,并将社区、邻里及家庭的力量连接起来,形成一个坚强有力的社会资源网络,其目的就是要使被照顾的老年人回归到他熟悉的环境,使其能够体会到幸福感,所以老年人日间照顾中心的服务设计,是从机构式照顾转向社区式照顾的重要中途站。

三、沈阳市社区日间照料站的现状与问题

《辽宁省民政事业发展第十二个五年规划》指出,要通过各种方式把日间照料中心、托老所、星光老年之家、互助式社区养老服务中心等社区养老设施纳入小区配套建设规划中。并提出到2015年,辽宁省将实现城市社区居家养老服务的全面覆盖,通过改建或扩建等方式,城市地区将完成1 500个750~1 600平方米的社区老年日间照料站的建设。

为了更深入地了解社区日间照料站运行的情况,深入挖掘日间照料中心存在的问题,课题组随机实地走访了沈阳三台子街道百花社区、梅江东社区和沈北新区道义街道地雅新居社区、鑫欣社区这四个社区,并开展了深入的调研。

1.日间照料站运行的基本情况

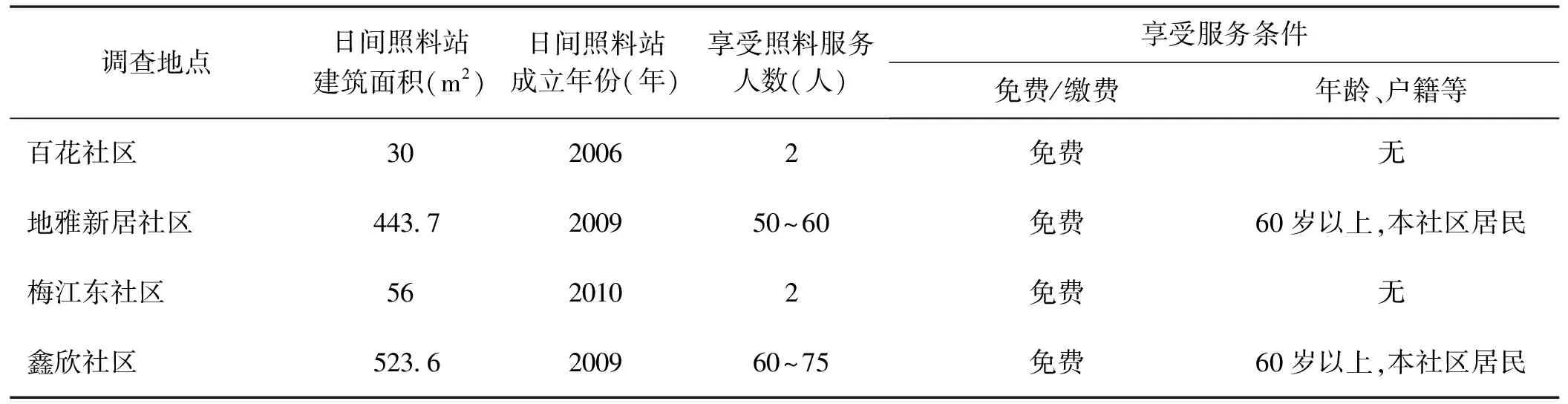

(1)日间照料站的基本情况。由表1看出,新建小区在规划设计中考虑到了老年人社区养老需求,所以建筑面积都较大,老旧小区的日间照料中心建筑面积相对较小。

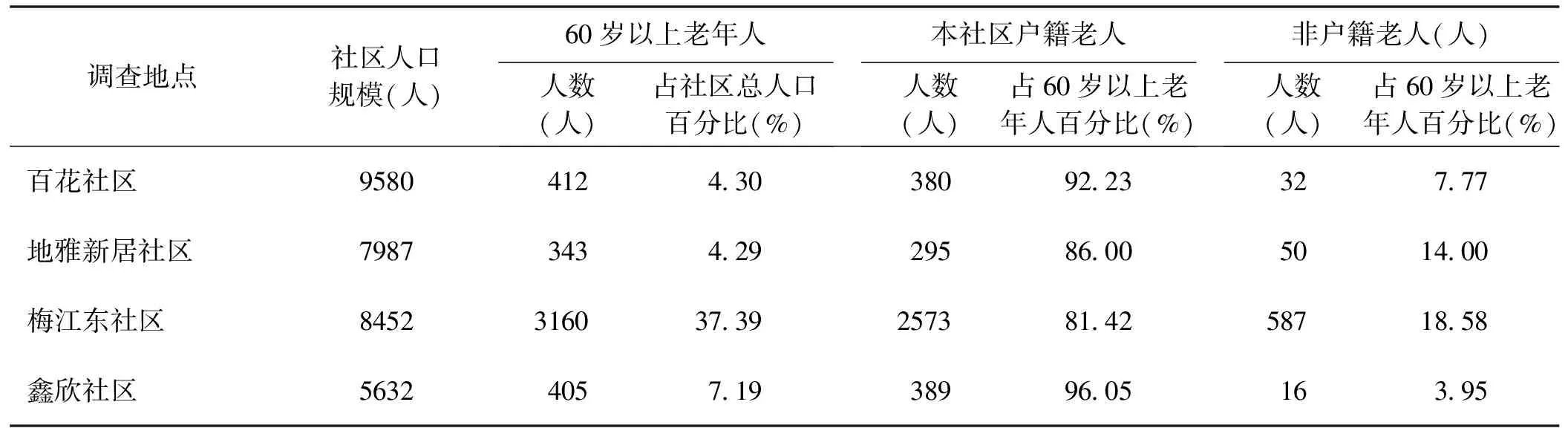

(2)日间照料站开展的服务项目。在调查的四个社区中,梅江东社区的人口老龄化最为严重,达到了37.39%,在这个小区中急需日间照料等社区养老服务。

表1 日间照料站的基本情况

表2 社区老年人口的情况

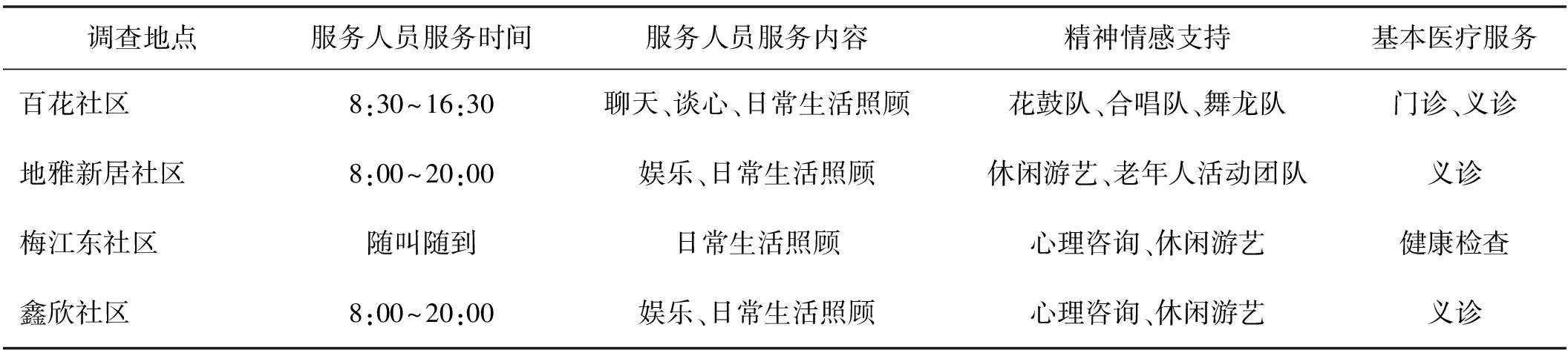

在所调查的社区中,日间照料站开展的服务内容有精神慰藉、娱乐、日常生活照料等服务,主要是针对身体健康、生活能够自理的老年人,还没有关注生活半自理、半失能的老年人。

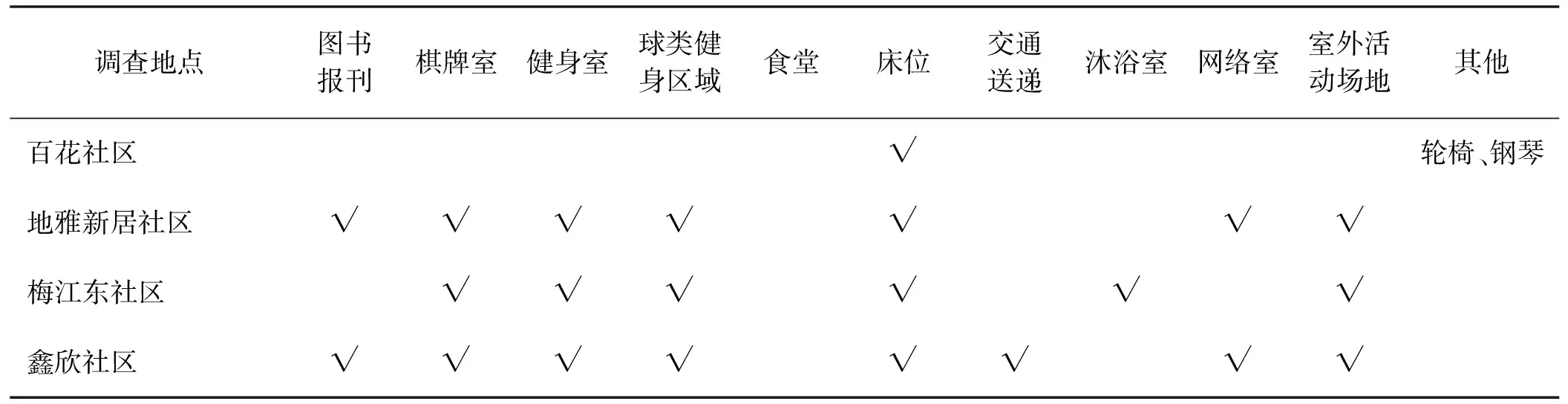

(3)日间照料站物质设施配备的情况。从调查结果看,日间照料中心的设施设备主要满足的是身体健康老年人的需求。而对于生活不能完全自理的老年人,特别是需要康复服务的老年人并没有配备相关的物质设备,很少有购置轮椅等康复设施的,室内外也没有扶手等无障碍设施,老年人的膳食需求和交通陪伴等需求也得不到满足。

表3 日间照料站开展的服务项目

表4 社区日间照料站的物质设施配备情况

2.日间照料站存在的问题分析

(1)服务对象界定不清。在中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年批准发布的《社区老年人日间照料中心建设标准》文件中,把社区日间照料中心(站)界定为是社区内为老年人,尤其是生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、娱乐和交通接送等日间服务的场所。也就是说社区日间照料中心的服务对象是失能、半失能的老年人。但是,从调查结果显示,在社区老年日间照料中心设施的配套、工作人员的配备等,都是按生活能够自理的健康老年人的需求来建设和运作的。政府对日间照料站界定不清楚,也导致居民和服务对象认识的模糊。很多社区居民和老年人都不太清楚日间照料站到底是为哪些老年人服务的,中心开展哪些服务项目等事项。

(2)由街道社区管理,缺少民间组织参与。日间照料站带有浓厚的行政管理色彩。日间照料中心的政策制定、规划设计、人员配备、资金投入等所有事情都是由政府一手操办,缺少民间组织、民间资源的注入。目前,绝大多数日间照料站都是由街道或社区居委会自办自管,很少有民间组织参与管理运行日间照料站,这就造成日间照顾中心没有发展的内生动力。街居制下社区工作者们都有自己的工作职责,在政策中又没有明确规定日间照料中心属于哪个部门、哪个人的工作职责,因为职责岗位设置不清,没有专人负责,根本就谈不上管理。街道社区无暇顾及,民间组织想介入却缺乏政策制度保障,使得很多民间组织处于观望状态。

(3)经费来源单一,可持续运行困难。经费来源的局限性和不确定性极大地限制了日间照料服务的发展。该类服务无法进入社会保障及医疗保障支付体系,是问题的核心所在;没有社保体系的支撑,日间照料成为了基层政府的负担;上级政府投入配套经费在完成基础设施建设之后,便不再有动力进一步投入其运营。缺少经费保障,就无法聘用有能力的服务团队。众所周知,日间照料服务的质量好坏完全取决于服务团队的专业化水平和能力。目前,大多数日间照料中心由于经费局限,只有1~2名非正规就业的工作人员,完全无法开展有内容的服务。日间照料中心因此进入恶性循环,甚至连存在的必要性都值得怀疑。

(4)虽投资较大,中心生活环境一般。在走访的社区日间照料中心看到,绝大多数虽说是由购置或改扩建而成,居住环境确实比普通百姓家要好得多、漂亮得多,但是,布局欠合理。比如,室内音箱过大且摆放在通道或电视柜上;电视是壁挂式的,虽人性化,可又购置了现代式的电视低柜,这些设施都有碍于老年人的行走,如不小心就有可能受伤。另外,只有少数的中心在室内走道上设有老人手扶的栏杆,有老人休息的扶手座椅,多数中心配有沙发、棋牌麻将桌椅,室外的通道大多数还是阶梯的,老人上下不方便,字画或插花也过多。总之,社区老年日间照料中心整体环境还有待改进。

(5)工作人员少且缺乏专业服务,无法满足老年人需求。调研中发现,有48%的老年人最看重照料中心的服务质量。但目前日间照料中心不是没有专门的工作人员,就是社区工作者为兼职,服务人员的水平和能力有限,只能提供基础性服务,主要是提供活动场所,形式是老年人自娱自乐,不能满足老年人日益增长的精神慰藉、社会交往、自我发展等需求。中心还缺乏专业的工作人员、专业的社工、康复师等。

四、民间组织介入日间照料站开展服务的设想

1.民间组织介入日间照料中心的可行性

在现代社会,作为“第三部门”的民间组织是社会管理体制的重要组成部分,在政府与社会之间发挥桥梁与纽带作用,它能弥补政府失灵和市场失灵的不足。当前在“小政府、大社会”的管理模式要求政府让渡权利,在政府系统之外建立一个非政府的、非营利的、满足不同利益诉求的组织,以协调政府与民众的关系,提供公共产品和公共服务。因此,随着社区各项服务的开展,特别是社区养老服务的兴起,为民间组织的发展获得了一次难得的机遇和发展空间。

上海罗山市民会馆采取的是公建民营的运行方式。会馆中的养老服务不是由街道社区来提供的,而是由独立的民间组织——基督教青年会来管理的。养老服务中心的资金筹集、服务开展都是由青年会来管理运营,政府负责服务质量的监督与评价。罗山会馆的经验充分证明,民间组织能够广泛吸纳国内外社会养老资源,包括志愿者人力资源来抵偿一部分有形的经济成本,能够有效动员公民广泛参与,可以大大降低养老问题的社会成本,有着政府、企业和个人行为都无法替代的优势。

随着经济社会的发展,公民意识的崛起,沈阳市的民间组织也得到了迅猛的发展,在调和社会矛盾、提供专业服务、维护社会稳定等方面发挥了重要的作用。特别是在养老服务中,作为养老服务机构排头兵的沈阳市康利托老养护院成为沈阳市首个“公建民营”的民间组织。为缓解老龄化社会对养老机构的巨大需求,2010年6月,铁西区由政府出资9 000万元建设了占地10 000平方米,建筑面积43 457平方米的养老中心。为使养老服务实现社会效益和经济效益双赢的效果,铁西区在全市首次探索“公建民营”的经营模式,经过激烈竞价拍卖和实地考察,沈阳康利托老养护院院长朱丽艳在13家竞拍者中最终胜出,获得了铁西区养老中心20年的租赁经营权。鼓励允许民间资本的注入,允许民间组织介入养老服务事业是未来的发展趋势。既然民间组织可以介入到机构养老中,也可以介入到社区养老事业中。

2.民间组织介入的设想

虽然民间组织在社区养老服务中取得了一些成绩,但是依然存在很多问题,比如民间组织注册难、没有明确的服务定位、规模比较小、缺乏专业人员,以及政府对民间组织的发展不够重视等。在这样的背景下,政府、高校教师、社工等应多方面通力合作,共同辅助民间组织的健康成长。

(1)推行公建民营的方式。《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》于2003年9月13日正式对外公布,明确提出要充分发挥市场在资源配置中的基础作用,逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体。

在日间照料中心的管理中,可以仿照前面所说的上海罗山市民会馆、沈阳市铁西区养老院采取的公建民营的方式。政府负责日间照料中心的规划设计、建设、物质设施设备配备等工作,后期的运营与管理可以借助民间机构的专业团队和管理技术,通过社会化运作,实现政府、社会、老人等多方共赢,“在合作中,政府扮演掌舵者的角色,负责公共服务的规划和监督;民间组织是划桨者,主要输送服务。”

政府要转变角色,回归到裁判员的角色,负责制定相关政策,对民间组织的服务进行评估,为民间组织提供良好的发展环境。比如,政府制定对非营利性养老机构免征有关行政事业性收费;制定和完善支持民间资本投资养老服务业的税收优惠政策;可以积极鼓励民间资本通过委托管理等方式,运营公有产权的养老服务设施。

(2)可以民建公助。对于民间组织兴建的日间照料服务的设施,也可以采取民办公助的方式,可以通过补助投资、贷款贴息、运营补贴、购买服务等方式,支持社会力量参与到社区养老事业中来,开展养老服务。对于民间组织自主寻找房源、投资装修经营,政府可以给予一定的建设和运营资金资助;如果是政府提供房源,由机构自主投资装修经营,政府给予一定的建设和运营资金资。老人照料中心运营机构可以通过公开招标的形式产生,政府给予一定的运营资金资助。还可以通过委托管理、合作经营等方式鼓励民间组织介入到社区养老事业中。

(3)聘任专业社会工作者,提供优质服务。在民间组织的发展中,要自律,避免盈利性的倾向,与政府、居民、社区保持良好的伙伴关系。民间组织进入到日间照料中心,应该以居民需求为导向和工作目标,设计符合老年人需求的服务方案,并充分调动各种社会资源,招募专业的社会工作者,运用专业方法为身体健康、生活自理以及不完全需要别人照料的半自理老年人提供专业、高质量的服务,打造自己的品牌。应该定期对专业社会工作者进行在职的教育与培训,提高他们的水平,保证服务的质量与特色。

(4)高校助力民间组织的成长和发展。高校教师除了教学、科研之外,可以承担起助力民间组织成长的重任。高校教师可以为民间组织的发展把握方向,可以充当民间组织的顾问,可以为民间组织在社区日间照料中心的服务提供专业的指导,可以帮助民间组织制定完善的规章制度,规范它们的管理。并可以与民间组织进行合作,与民间组织一起对日间照料中心进行调查研究,指导学生开展大学生实践创新项目,与民间组织一起研究老年人需求,设计老年人服务方案,并在社区一起为老年人开展服务,并帮助评估民间组织的服务水平与质量,为民间提供高质量的专业服务保驾护航。

[1]田 青.老人社区照料服务:基于福利多元主义的比较研究[D].上海:华东师范大学社会发展学院人口研究所,2010:109-112.

[2]甘炳光,梁祖彬.社区工作理论与实践[M].香港:香港中文大学出版社,1998:251-252.

[3]王思斌.社区照顾对中国社会的借鉴意义[J].社会工作研究,1994(3):1-6.

[4]钱 宁.“社区照顾”的社会福利政策导向及其“以人为本”的价值取向[J].思想战线,2004,30(6):70-74.

[5]祁 峰.英国的社区照顾及启示[J].西北人口,2010(6):20-25.

[6]夏学銮.社区照顾的理论、政策与实践[M].北京:北京大学出版社,1996:49-53.

[7]中华人民共和国民政部.社区老年人日间照料中心建设标准[M].北京:中国计划出版社,2011:6.

[8]苏珊·特斯特.老年人社区照顾的跨国比较[M].北京:中国社会出版社,2002.

(责任编辑 祁 刚 校对 伯 灵)

Study on Services of Community Day Care Centers from NGOs for the Elderly

WANG Yan-feng

(Department of Law,Shenyang Institute of Engineering,Shenyang 110136,China)

Day care in community is a kind of community care services and an important stopover stations from institutional care to community care.Carrying out the questionnaire and interview survey on the on-the-spot investigation at four communities in Shenyang,the results were as follows:a day care center mainly relies on the government management,the singleness of operators,unclear definition of service objects and fewer staff etc.according to the cases such as Roshan citizens Hall,Shenyang Conley center,the research discusses the feasibility of the community care services,and proposes the intervention measures from the perspectives of government,universities and social workers.

day care centers;NGOs;public private partnership;Social Worker′s intervention

2014-12-12

王艳峰(1976-),女,辽宁海城人,副教授,硕士。

10.13888/j.cnki.jsie(ss).2015.02.005

C913.6

A

1672-9617(2015)02-0160-05