财富的市场价格与幸福效用——生活质量的判定标准

2015-04-23傅红春

傅红春

(华东师范大学商学院,上海 200241)

现代经济学创始人亚当·斯密的“价值之谜”①亚当·斯密:《国富论》,郭大力、王亚南译,上海三联书店2009年版。,2002年诺贝尔经济学奖得主卡尼曼等人的“纪念杯实验”②Kahneman,D.,Knetsch,J.L.,& Thaler,R.H.(1990).Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem.Journal of political Economy,98(6):1325-1348.,哈佛大学教授曼昆的“洛克菲勒财富替代”③曼昆:《经济学原理(第6版)》,梁小民、梁砾译,北京大学出版社2012年版。,实际上都涉及到一个财富的价格和效用的比较问题,也可以说,都涉及到一个生活质量的判定标准问题。

为检验并尝试更深入地回答这些问题,笔者设计并开展了一个“幸福替代”的调查:以0—10刻度幸福(很通用的一种量表:0最痛苦、1非常痛苦、2很痛苦、3比较痛苦、4有点痛苦、5既不幸福也不痛苦、6有点幸福、7比较幸福、8很幸福、9非常幸福、10最幸福)。首先问,不考虑任何因素,你现在的幸福感是多少?然后问,在手机、网络、冷热空调、买专业书籍、买非专业书籍、健身活动、影院看电影、休闲旅游、与朋友聚餐、回家看父母等10个事项上,你的年费用分别是多少?如一年不做这10件事(均为独立事件,不叠加其效应),你的幸福感将分别是多少?为弥补一年不做这10件事的幸福感损失,你觉得每件事上分别应该补偿你多少钱?④问卷发放时间为2014年12月22、23日,调查对象为华东师范大学学生168人,回收有效样本数141份。整理分析调查得到的数据,对于我们理解前面提到的问题,并进一步追问我们在经济活动中最终应该追求什么(金钱、财富、效用、幸福)的问题,很有启示。

一、对消费,效用一定比价格大

当我们要衡量一个人或一个群体(家庭、社区、国家)的生活质量时,特别是当我们要在个人之间、群体之间,横向比较生活质量的高低,纵向比较生活质量的变化时,以什么指标作为判定标准?是财富量(人均GDP、人均可支配收入、人均拥有财产、人均最终消费)?预期寿命?还是幸福感(只是主观情绪、或加上n个客观数据)?

应该说,财富量、预期寿命、幸福感,都不是直接反映生活质量本身的指标。财富量是生活质量的前提条件(只是之一,不是所有),预期寿命是生活质量的后续结果(只是可能,不是必然),幸福感(只是部分,不是全部)是生活质量的主观感受。所以现行的一些衡量生活质量的指标,都是某种近似、某种替代。

衡量生活质量必然涉及人们生活中所消费的物品与服务,对这一部分如何计量?是以人们购买它们时的交易价格作为计量单位,还是以它们给人们带来的享受效用作为计量单位?虽然经济学在很多时候,假定效用和价格是一回事,但事实上它们肯定是不一样的。比如,当我们用人均GDP(或人均可支配收入、人均财产、人均最终消费)比较中美两国的生活质量时,可比性其实是不高的。举男人理发的例子,在中国需要花费15元人民币,在美国需要花费25美元(以现行官方汇率换算,美国是约150元人民币),价格是中国的10倍,其效用也是中国的10倍吗?

效用和价格不是一回事,亚当·斯密的“价值之谜”对此作了系统的阐述,指出价值一词有两个不同意义,有时表示物品的效用,有时又表示其换取它种货物的购买力。前者是使用价值,后者是交换价值。使用价值很大的东西,往往具有极小的甚至完全没有交换价值;反之,交换价值很大的东西,往往具有极小的甚至完全没有使用价值。

财富之所以是财富,是因为对人有效用(满足人的需要)。如何衡量效用的大小?效用理论刚出现时,曾有学者提出“基数效用论”,用一个衡量单位,具体给出几个单位的效用,但一直找不到可行的测定方法。后来(至今一直是主流观点)有学者提出“序数效用论”,虽然不能用一个衡量单位测定效用的大小轻重,但可以将谁大谁小谁轻谁重排序。在需要给出效用的具体值的地方(比如一些计量模型中),还是使用价格作为效用的替代性指标。

亚当·斯密的“价值之谜”,认为不同商品的价格和效用的反差,与人们的生活认知是相反的。如水的效用大价格低,钻石的效用小却价格高,亚当·斯密的解释是:物品的交换价值由劳动决定,任何一个物品的真实价格,取决于得到这个物品的辛苦和麻烦。①亚当·斯密:《国富论》,郭大力、王亚南译,上海三联书店2009年版。亚当·斯密的“价值之谜”所揭示的效用和价格的不一致,是商品经济的永恒现象。但今天看来,他的表述有几个地方可以更严谨一些。

一是“水的用途最大,但我们不能以水购买任何物品,也不会拿任何物品与水交换”,在斯密时代,水和钻石之间,是不可能发生交换关系的,就像我们现在,不可能想象空气和钻石之间会发生交换关系一样(也已经出现有商人在打买“清洁空气”的主意了)。但现在水却是可以和钻石发生交换关系的,想想我们现在有专门卖水的公司,曾经有几年在“中国富豪榜”上居首席,其财富可以买多少钻石?

二是“水的效用大价格低”和“钻石的效用小却价格高”,站在消费者(购买者)的立场,基本上都是正确的(只是水和钻石的效用价格平均比值可能不一样,按照斯密之后出现的“边际学派”的解释,两者的效用价格边际比值是一样的);但若站在生产者(售卖者)的立场,则都是不正确的,因为对于任何商品的售卖者,这个商品的效用一定是小于其价格的。

表1 10个事项的市场价格和效用补偿的比较

由表1可以看出,10件事项的交易价格是1.78万元,而其效用则是22.21亿元,效用是交易价格的12.5万倍。这个交易价格是调查对象在10件事项上的所支付的费用,不是他们愿意出让这10件事项的价格(“纪念杯实验”中,愿意出让的价格高于愿意支付的价格,反映出效用大于交易价格,但对于效用的估价还并不完全。因为在出让时,不全是按照自己的效用,而是会考虑市场的供求关系。自由竞争的程度越高,愿意出让的价格低于效用的离差就越大)。还可以看出,10件事项上,交易价格和效用价值的倍数有很大差别。补偿倍数最大是“健身活动”的66.3万倍,次大是“回家看父母”的65万倍;最小是“旅游休闲”的0.1万倍,次小是“影院看电影”的1.6万倍。

二、对生活质量,效用一定比价格更有表现力

接下来的问题就是,当我们需要测定“生活质量”中所包含的所消费的物品和劳务的总量时,是用其价格值,还是用其效用值?应该采用效用值,因为对于生活质量来说,效用比价格更有表现力。

卡尼曼等人的“纪念杯实验”,认为同一商品的卖者要价和买者出价的反差,与人们的市场经验是相反的。在那次实验中,前者约是后者的一倍。调查者准备了一批印有校名和校徽的杯子,杯子在学校超市的零售价是5美元,在拿给学生之前,已把标价签撕掉。第一组,问学生愿意花多少钱买这个杯子(给出0.5—9.5美元之间的选择)?第二组,一进教室就送给每个学生这样的杯子。然后说由于学校今天组织活动有需要,杯子不够,需收回一些。问大家愿意以什么价格卖出这个杯子(同样给出0.5—9.5美元之间的选择)。结果表明,在第一组学生中,学生平均估价是3美元;第二组中,学生的平均估价是7美元。卡尼曼等人的解释是因为“禀赋效应”(endowment effect),一旦人们拥有一件物品,相对于还未拥有的人而言,会对其有一个更高估价。已拥有的一件物品的损失所带来的痛苦,远远大于等值的收益带来的快乐。相对于收益,人们对痛苦更敏感(俗话说“不失去不知道珍惜”)。①Kahneman,D.,Knetsch,J.L.,& Thaler,R.H.(1990).Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem.Journal of political Economy,98(6):1325-1348.

如果在平时的实际生活中都是这样的情况,卖者叫价总是高于买者出价,那就不会有任何交易发生,那人类就没有市场,没有商品经济了。因为正常的市场状态下,交易发生的价格,一定是买卖双方都同意的价格,对于卖方,它一定不低于其对此物品的估价;对于买方,它一定不高于其对此物品的估价。

表1中列出的补偿数与交易价格的倍数,就是效用和交易的倍数。一般来说,在市场的正常状态下,对于市场中发生交换的双方,一定是用对于自己效用较小的物品或劳务,换取对于自己效用较大的物品或劳务。作为获得物品或劳务的一方,效用对交易价格的比值,其数值应该是大于1;而作为付出物品或劳务的一方,效用对交易价格的比值,其数值应该是小于1。交换的双方,都是用较小的效用,换取较大的效用。这是一个悖论吗?不是。不管交易是不是利用货币作为中介。

假设两个人,各有一个苹果和梨子,有苹果的人不喜欢吃苹果而喜欢吃梨子,有梨子的人不喜欢吃梨子而喜欢吃苹果。若没有交换(市场),两个人所拥有的物品对自己都没有效用。一旦互换,两个人都获得了效用(社会的物质财富没有增加,但财富对人的效用增加了)。即使对于斯密“价值之谜”中的钻石,得到钻石的人,其获得的效用,也依然还是大于其交换出去的效用。效用比价格更能够表现生活质量,一是它更准确(前文所述),二是它更广泛(生活质量包含很多在市场上买不到的东西。这些东西没有价格,但我们却可以估计一个效用补偿)。

在本次调查涉及的10个事项中,从效用评价和幸福损失评估看,亲情是第一重要的;网络紧随其后居第二位。很有趣的是“买专业书籍”和“买非专业书籍”,在效用评价分居第8和第6;在幸福损失评估分居第10和第8。

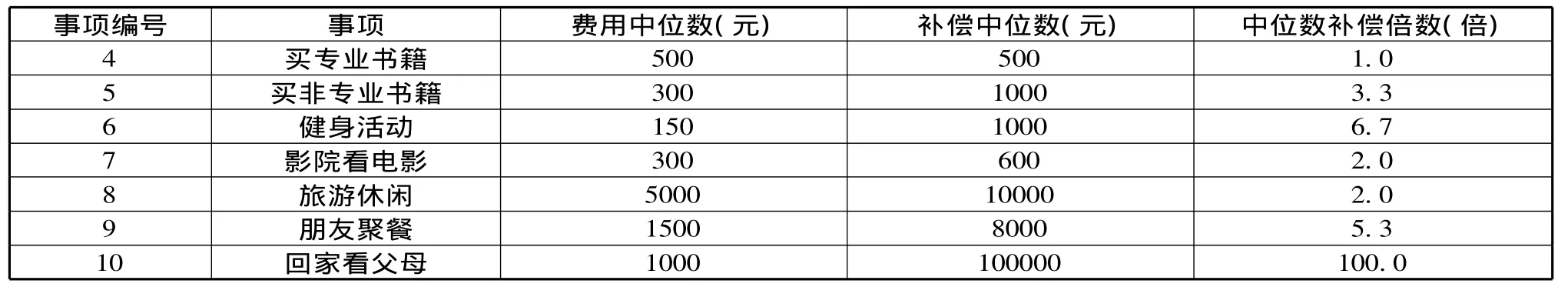

调查中可能出现被调查者对于补偿(实际上是对于某事项的效用评价)的“漫天要价”,特别是“无价”(不是0,0也是一个价位,是无穷大)。不否定有些调查对象对于某些事项确实有“效用无穷大”的真切感受,但调查中一旦出现一个(只要有一个)“无穷大”,则此事项的人均效用评价,也就会是无穷大,失去了比较的意义。因此,在处理调查问卷时,将此类回答视为无效问卷。另外,还做了一种处理,看中位数(见表2)。

表2 10个事项的市场价格和效用补偿的中位数比较

数据来源:笔者于2014年12月22日、23日所做的问卷调查

根据表1和表2,得到表3:

表3 10个事项补偿倍数排序和中位数补偿倍数排序

补偿倍数排序和中位数补偿倍数排序,两者的相关系数是0.919495,说明即使存在一些极端数值,但其总体上还是准确反映了被调查对象的真实效用评价。

三、对幸福,效用一定比价格更有相关性

我们的生活,归根到底是追求幸福。幸福不只是来自于物质财富,还来自于很多非物质、非财富的因子。单就和幸福有关的财富而言,真正对幸福发生作用的是其价格,还是其效用?应该很清楚,是其效用。货币(金钱)只是财富的一种代表(一般等价物),所以货币比财富离幸福更远。如果说金钱有时候可以带来幸福,那也是指金钱可以购买到的物品和服务,能够给人带来效用,从而给人带来幸福。

曼昆的“洛克菲勒财富替代”,认为金钱所能购买的生活方式的代际反差,与人们的初始直觉是相反的。洛克菲勒的财富折算到今天,是2000亿美元,比现在的世界首富还要富很多。有些人可能以为,有了这2000亿美元,就可以有最高的生活质量、最大的幸福。但要放弃现代的新产品(在洛克菲勒时代所没有的),大部分人都是不愿意的。①曼昆:《经济学原理(第6版)》,梁小民、梁砾译,北京大学出版社2012年版。

笔者进行过调查:你愿意在今天为得到2000亿美元,放弃洛克菲勒所不能享受的所有东西(如:网络、手机、电视、电子游戏、电子邮件、空调、抗生素……)吗?(见表4)

表4 洛克菲勒财富替代

“洛克菲勒财富替代”调查的数据,和“幸福补偿”调查的数据,反映的基本意思是一样的,即金钱和效用不是一回事,和幸福更不是一回事。两个调查的差别在于,前者没有时限,而后者有一年时限。这就是为什么在“财富替代”调查时,约75%的调查对象拒绝了以2000亿美元作为交换来放弃现在的生活方式(各个事项的效应是叠加的);在“幸福替代”调查中,绝大多数的调查对象都对于放弃某种事项给出了一个远远低于2000亿美元的数值(10个事项的人均补偿估价是20多亿人民币,中位数是30万人民币)。这是因为,对于某个事项,比如用手机(而且不叠加各个事项),放弃一年比起永远放弃,可接受性会高出许多。

求偿的绝对数与事项的可替代性成反比,给一个“可替代性”的排序(1表示可替代性最高),然后看与补偿倍数排序的相关性(见表5):

表5 10个事项的人均求偿排序与可替代性排序

补偿数排序和可替代性排序之间的相关系数,就是-1(完全负相关)。在10个事项上的费用,与幸福损失的关系可以想象成,这些费用分别可以换来的幸福感(不能在10个事项上都直接这么说,因为在这些事项里,有些并不只是由金钱购买而来,比如回家看父母、与朋友聚餐):幸福损失和人均费用的相关系数是0.403881619。

表6 10个事项的人均费用和幸福损失

不做10个事项的幸福损失,加起来的总和是31.33,比原幸福感7.46,减少4.2倍。理论上(在我们使用的量表中),幸福感的最低值是0(表示最痛苦),没有负数。如何解释不做这里的10个事项,幸福感损失了31.33?因为我们在调查中,要求被调查人均独立地考虑这10个事项,不要叠加其效应。如果没有这个限定,若叠加不做此10个事项的幸福损失,可以想象,会有一个损失递减的过程,其幸福损失的总和会趋向0,但不会小于0。

比较表7:

表7 10个事项的人均求偿与幸福损失

幸福损失和人均求偿的相关系数是0.714124161。两个相关系数的差别,是金钱(以人均费用表示)和幸福之间的关系,远不如效用(以人均求偿表示)和幸福之间的关系,后者的相关性差不多比前者高出一倍。