话剧《茶馆》舞美的假定性抽象表现

2015-04-20昌隽如郑海蓉

昌隽如+郑海蓉

艺术不是机械地将现实状态下的生活自然形态复制于观众,而是揉入艺术家主观审美和意向的再呈现,从这个角度上说,假定性表现手法是艺术最直观的呈现手段。戏剧的舞台本身受空间和时间的限制,在采用主观自由的叙述方式表现剧情假定性这一特点就尤其凸显。可以将不可能的东西搬上舞台,打破写实手法中逼真性的局限,利用假定性手法,从舞台直观上来看是处理“空间”与“角色”,从艺术目的上来看是处理“情境”与“情感”的关系。通过舞台的假定性表现方式最终需要解决的问题还是情感的诗化传达和人生哲理的隐喻表述。假定性是艺术本身固有的特质,也是艺术得以与生活自然形态区别不同的表现手段。戏剧艺术的假定性实质是戏剧演出与观众之间形成一种“真”和“假”的“契约”。戏剧演员在舞台上,观众并不会想要走上前去与之交谈,这样的契约性质的约定俗成,给戏剧艺术增加了更多的表现方式。广义的假定性更广泛地应用于戏曲舞台中,观众不会追究戏台上做着摇船桨动作的演员是否脚下真的有河水和船只,这种“真”与“假”的契约形式就被观众轻易地接受。假定性手法,可以轻易地将山崩地裂、翻江倒海等许多引人入胜、动人心弦的场面搬上舞台,没有任何东西是戏剧不能够用其自己独有的手段来表现的。

戏剧舞台的假定性运用尤其广泛,无论是舞台空间处理与时间的假定性,演员内心独白的假定性,还有舞台情境的假定性,戏剧假定性的表现手段是难以穷尽的,下面就以上几点分析话剧《茶馆》的舞台美术假定性的抽象表现方法。

一曲高歌,悲欢离合几多年——假定性的舞台情境

《茶馆》的创作背景是受西方现实主义戏剧理论影响的第一次西潮的大潮流下,创作于新中国成立后的一部代表性的经典剧目。像《茶馆》、《雷雨》、《蔡文姬》这样的经典剧目,确实应该保留原来的样式、画面、创作方法和审美标准,并通过不断的演出,使其成为一个范本和永不消失的遗产。仔细研读这些剧目,其中并不缺少舞台假定性的运用,并且假定性的应用可以使生活局部的刻画不会拘泥在表面,通过假定性手段使得主题得到升华。现实主义假定性的手法在舞台情境中表现得淋漓尽致。

在《茶馆》第一幕中人贩子刘麻子与贫苦农民康六对于卖女儿的一场戏,康六被迫卖掉女儿,其内心充满矛盾、痛苦,不卖女儿自己就生活不下去。卖掉女儿又是把女儿推向火坑。这种人物内心的情感刻画是需要浓墨点睛一般直入人心,引起观众的共鸣的。于是,两个人在交谈时,街上传来瞎子算命的鼓声。深沉而凝重的鼓点声,声声与刘麻子的话对应,也是声声敲中康六心尖儿最软的地方,这种音效的使用契合了人物角色的内心,使观众也深深地感受到康六的悲凉。随之,鼓声骤然而停,这里一个较长时间的停顿,也是一种留白的处理手法。清脆的算盘声,又声声入耳地记录着空气中凝结的沉重与痛苦。这时窗外又传来“高桩柿子,涩来换”悠长、凄凉的叫卖声,这种寂静的气氛使人物内心的痛苦极好地得到了烘托,把生活中的音效与舞台情景、舞台动作得以有机地组合,这就是假定性的舞台情境烘托的典型例子。

生活中的点滴如果照搬到舞台上来,会出现荒诞、错乱等无序的感觉,假定性就是利用生活中的细节,却又冲破舞台的空间限制和制约,用写实或者是写意的手法,着重运用导演或设计者主观的自由的叙述手法来表现出人物深层次的情感。

点线架构,桌凳人影共徘徊——假定性的舞台结构

引入假定性在增强戏剧舞台的自由调度方面,突破了传统意义上的现实主义戏剧,也冲破了所谓“第四堵墙”理论影响下的演员的“当众孤独”,增加了戏剧舞台的立面表现性与互动性,从表现到再现再到表现的超越现实主义的更高层次。

戏剧导演通过假定性的舞台结构思想对舞台的整体布局安排设计规划,将自然时间在舞台上进行打破、排列和延展。通常艺术家可以借助一些假定性的舞台结构和舞台空间转换,来处理剧本时间上的尴尬,在处理较大跨度的剧情时间时,较常使用幕间歇、灯光和数码效果等技术手段来处理剧情的时间和空间上的转变。这种情况的使用便是戏剧舞台结构的假定性很大程度上的应用。

在舞台结构方面,例如在人们对转台的理解和使用,不仅仅着眼于机械地转换场景所带来的方便和提供不同的视觉形象,更是由许多分割的环境空间为表演者提供了更大的自由度,并使其拥有更多可以掌控的环境空间和心理空间,具有了高度假定性的能动性的戏剧空间。如《桑树坪纪事》中人物在转台前沿的“原地行走”,在扩展和延伸环境空间的同时,被强化的内心情感与静止不动的背景形成强烈对比,更加放大了人物内心的情感状态,是假定性舞台空间和情感交融的典型案例。

《茶馆》在舞台的时空安排方面有它的经典独到之处。《茶馆》巧妙地将五十年的时代变迁糅合在三幕戏中,放弃了现实主义戏剧理论通常要求的情景的连贯统一,截取了三个时期小人物生活的琐碎细节,由点及面地表现了一种不可逆转的时代趋势和小人物悲惨的人生轨迹。例如,为了表现变迁的时代以及随之改变的思潮,在舞台上整体空间的平面上,三幕剧都做了不同的修改。第一幕剧为了表现大茶馆鼎盛时期,人声鼎沸的壮阔场景,舞台需要正面化处理,大纵深大场景来表现一派盛世景象。第二幕是一转二十年后,处于军阀混战时期,整个舞台平面上向右侧前移,倾斜了起来,缩小了空间,去掉了大部分的面积,在布景上也去掉了画幅,去除了一抹繁华的修饰。来到第三幕,又过三十年,人民即将迎来解放,舞台正中部分又变成了仓库,破落的茶馆空间所剩无几,零零落落地分割成七零八落的各个角落。舞台空间一再变化,而“莫谈国事”的标语却一幕幕加大,在时代变革中苦苦挣扎的王利发也走上了绝路。三个时代几十年的林林总总以茶馆为透视点,反映社会的变化,这本身就是假定性手法的应用。

话剧导演在时空处理上充满想象感,利用充满智慧的环境处理的方式之力来结构环境空间和心理空间,以求在人物性格和心理上进一步挖掘。“舞台设计者可以根据动作场所的特征使用舞台空间,并可以根据动作的需要将演区划分为功能不同的若干部分。”剧情动作场所和人物动线是著名舞台美术家、上海戏剧学院胡妙胜教授所强调的两点内容,其核心在于对剧情中的重点人物的表演动线进行合理安排和策划,使其在整体舞台结构空间中的平面布局上做到错落有致、布局合理、场面调度有序美观。环境时空的建立和舞台综合的调度的真实意义是进入深层的情感世界。endprint

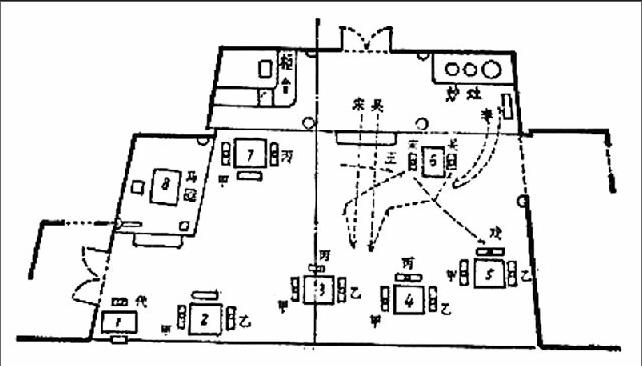

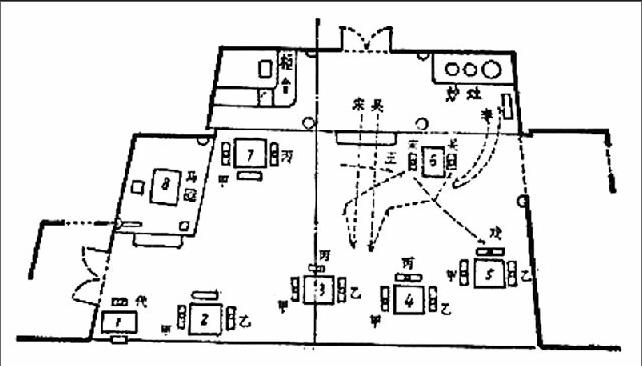

《茶馆》的舞台空间根据剧本的要求安排了八张桌子,且每张桌子尺寸大小不一,前三排正中间的三张桌子的腿略粗于其他,并且高度加高,这样会形成透视感和纵深感,起到突出人物,层次分明的作用,也是通过对角色的分析设计了八张桌子的摆放位置与角色人物的动作路线形成合理巧妙的点线分布。《茶馆》的第一幕因场景较大,按照时代背景交代清晰、道具内容丰富的要求,设计了相对较大的场景空间,用镂空的隔断分割空间。老北京典型的窗户棱子和几根顶梁的大柱将舞台划分为几个区域,又用八张桌子将其构成在一起,无论是从舞台平面构成上来讲,还是从空间视觉上都形成构图。从而在立面上形成具有画面美感、空间纵深感的画面构成形式。从点线面的构成原理上来看,桌子是点,人物动作路线是线,而舞台空间场景则是面。在《茶馆》第一幕中,二德子上场,先是自正中走向台左方的内院,当听到坐在台右方的常四爷说“打不起来,要打早在城外头去了”,二德子顺手一拍桌子,“你冲谁甩闲话呢!”几句口角后二德子一个箭步冲到台右,与常四爷交了手。这时台左小雅八号桌的马五爷,厉声说,“二德子,你好威风呀”,二德子见是信洋教的马五爷,急忙一个大转身给台左的马五爷请了一个安,这个S型的大调度真是满贯全局,把散落的八张桌子浑然连在一起(见图一)。在艺术的角度上看,这是2 0世纪前期在欧美先后兴起的表现主义的处理手法。

通过《茶馆》的舞台空间结构的平面图可以看出,运用舞台的假定性对主要人物的动作路线进行规划安排可以扩大舞台空间容量,增强了舞台空间调度的自由性和灵活性使观众与表演者有所互动式的交流而不是孤立在两个世界角度。显然舞台空间的狭小是有目共睹的,在局促的空间内演员的动作路线和舞台调度是主观创造出的。由点及线,线又贯穿点,人物的动作路线同样也是戏剧假定性手法的表现。是一种主观的真实,是临摹现实的生活,就像中国戏曲中,临摹现实生活中的波浪滔天,这场景无法搬上舞台,需要靠观众的想象和体会,演员的动作路线、动态幅度都是立足于现实的一种升华。

情感诗化,绘画绘其馨,绘水绘其声——假定性的舞台意象

舞台意象是指在戏剧演出时,以全方位的舞台视听语言打造的多种感受形式,将蕴含深刻意义的情感表达和人生哲理为隐喻对象,而非日常生活中喜怒表达和浅显的伦理训导,所构成的象征性舞台艺术形式。谭霈生表述舞台意象具有再现性,这种舞台意象的再现性特征表现在演员模仿一个形体动作、对话、静止动作不仅传达了人物在特定环境下的内心心理内容,而且这种心理内容又带有普遍的审美性或者人生隐喻性。只有情感才能带领进入一个不可模仿的世界,表现性舞台意象的创作是一种假定性的二次创作。

例如《茶馆》第一幕中的茶馆的布景设计,是选择了写实表现力的真实场景再现的清末茶馆,用一个略微倾斜了角度的舞台结构细微刻画了旧时北京城里的大茶馆熙熙攘攘、鱼龙混杂的环境气氛和各色的人物形态,随着剧情的推进,这百年字号的茶馆由繁荣逐步败落,这过程隐喻着中国社会历史的兴衰演变,是创作艺术家主观意识中对社会历史演变过程呈现的感情态度的流露。不仅仅茶馆的兴衰表达了创作者的主观意识中的意象表现,主要人物王利发、常四爷、秦二爷等人物本身已经构成了再现性的舞台意象。

在第三幕的一场戏,舞台意象中的假定性使主题进一步得到升华,以三个垂暮老人自我祭奠为透视点,折射出“埋葬三个时代”的主题。王利发、秦二爷、常四爷三位老人在这已经破落、狭窄、不成样子的茶馆偶遇,屋内昏暗无光,死气沉沉。 一曲高歌,悲欢离合几多年,几十年的变迁,人已老,时代已老。在寂静得都能听得到呼吸的舞台上,三位老人回忆过往匆匆,不禁默默含泪苦笑,动线随之变换形成了一排模仿着送葬队伍的队形,队伍前端常四爷将捡来的纸钱,用力抛向空中,满台飘洒纷落的白色纸钱。纸钱的动线随着表演者的力度也是呈现了一个立体的运动路线,先是竖直向上,然后瞬间四散洒落。在此时的整个场景的黑色预示着大环境的黑色,与象征人物生命的白色纸钱飘摇下落,形成了鲜明的色彩对比,也使得舞台美术反衬人物内心的凄惨悲凉达到一个高潮。伴随着他们自我喊魂之声,场景随即转换成祭奠的场景,布景的灯光原本由正面糅进一束白光照亮舞台,也随着纸钱抛洒空中而隐去变成蓝色的灯光,显示出压抑的气氛。自我送葬这一剧情的设计本身就预示着一种新生的勃发,旧时代的终结或者是人生的终结不仅仅是一个结束,新的开端也必将开始,大势所趋的新时代随之到来。随着丧乐渐渐远去,常四爷、秦二爷向王利发告别走下。当场上只剩下王利发一人时,戏到结尾,他无路可走,一一捡起地上的纸钱撒起来,然后拿起腰带走向后院悬梁自尽。此时,舞台上空无一人,舞台上屋内的灯光全部隐去,只留下景物轮廓的剪影。屋外强烈的阳光与屋内的昏暗产生光和色的对比映衬出光明即将到来,此刻“团结就是力量”的歌声回荡在舞台,学生们游行示威的歌声此起彼伏,幕布徐徐闭上。

话剧这一西方舶来的舞台形式,可以运用假定性手法显露假定性本质,也可以运用写实性手法掩盖假定性本质。采用现代主义的戏剧假定性手法表现出舞台意象和人物内心情感的细节在这一幕中使用得尤为突出。整个舞台的意象被这种假定的主观叙述勾勒的过犹不及,如果说康六卖女儿的情感揣摩手法之细腻是浓墨点睛,那么这一场戏中祭奠三个时代就是泼墨横空之势将舞台意象推向高潮。

总 结

《茶馆》作为中国话剧经典剧目,它毫不费力地把泰山般重的时代变化托到观众面前,其中舞台假定性的使用功不可没。在时空的跨度中,假定性的舞台场景活灵活现地刻画了从戊戌政变到1949年的整个中国的形象,这既是写实又是写意,利用道具、灯光等手段使舞台与观众形成一种约定俗成的契约,造成一种真实的幻觉。分析戏剧假定性的表现手法,有助于分析如何突破舞台容量对时空条件的制约,如何利用写意的表现手法突破观众心中或者剧本中写实的描绘,如何达到更高层次的哲理的思考。

(本文作者单位:青岛农业大学)endprint