这里的天空飘荡着年轻气息

2015-04-20陈莹

陈莹

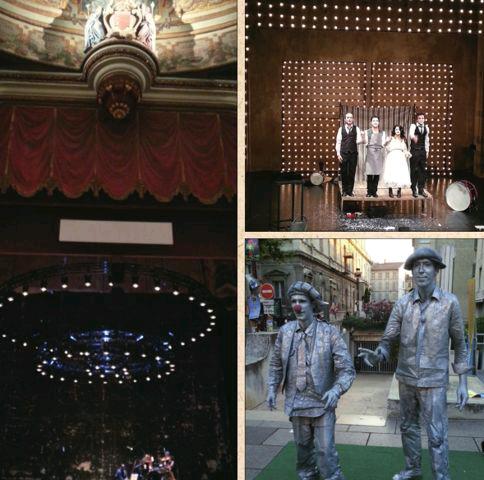

翻开第68届阿维尼翁戏剧节官方部分(IN)的节目单,许多著名导演的名字赫然在目,德国绍宾纳剧院艺术总监Thomas Ostermeier、威尼斯双年展导演Giorgio Barberio Corsetti、比利时著名导演Ivo van Hove……相较之1947年Jean Vilar开创戏剧节时“发现新作家、新作品”的初衷,现在戏剧节的官方部分更像世界顶尖戏剧作品的展示。的确,当阿维尼翁越来越成为一个国际符号,当面对戏剧节民间部分(OFF)1083个演出团队每天1307个作品的挑战,官方部分不得不做这样的妥协。然而,本届戏剧节主席,法国著名导演Oliver PY在筹划他的处女秀时,亦将前辈Jean Vilar的诗句——“天空、夜晚、文本、人民、节日”奉为座右铭,他承诺要办一届更年轻、更长久、更有诗意的戏剧节,希望将日渐“高大上”的官方部分带回原点。

怀持这样的理想,他的邀请名单里多了许多年轻导演、作家、诗人。其中不乏已经佳作等身、小有名气的“80后”艺术家。而本届戏剧节最让笔者难忘的作品也正出自这些年轻艺术家之手。

“暂时的共同体”十八小时的《亨利六世》

看完十八个小时的《亨利六世》对我来说也是个意外,演出每进行一个半小时,休息半小时或一小时,观众们在剧场外喝咖啡、吃东西、聊天,但几乎没人离去。演出结束时,身边的观众有增无减,谢幕时欢呼鼓掌长达半小时,达到Thomas Jolly最想要的效果——演员与观众连接成为“暂时的共同体”。

三十二岁的法国导演Thomas Jolly懂得观众、懂得剧场。他喜欢立体的空间,台仓、舞台、空中装置缺一不可;他懂得使用音乐与灯光,对剧场技术的熟练运用使得《亨利六世》的舞台效果令人叹为观止。更令人钦佩的是他对《亨利六世》的出色解读,在他眼里,亨利六世是那个充满剧变与暴力的年代的象征。他并非一个心地单纯的好国王,有着自己的乌托邦世界。而围绕亨利六世的那些大臣、叛徒、敌人更是动乱年代的表征。这样的理解增加了人物的复杂性,使得每个人物的出场与收梢都带有戏谑与悲壮的意味。

对于剧本的精准解读融入纯熟的舞台技术中,于是出现许多令人难忘的画面。印象最为深刻的是对剧中九个人物死亡的不同处理方式。圣女贞德站在胡乱堆放的干柴中(干柴用椅子模拟),脱去一件件铠甲,回归原初的身体,浓烟四起,在灯光作用下变成一具“焦尸”;忠臣葛罗斯特死去的床榻被斜放在舞台上,红衣主教哭悼后,身体在地面往前拖行,“血迹”与葛罗斯特的床榻正好构成一个“十字架”的形状;野心勃勃的约克公爵被捕,几道白色光束变成枷锁桎梏住一代枭雄,灯光明暗间“项上人头”已被取下;“造王者”沃尔威克死前众叛亲离,舞台上竟飘起了白雪,一长段的独白后他孤寂死去。Thomas Jolly对历史人物没有褒贬,而是用心处理每个人物“死亡”的特定情境,或许只有在“死亡”时才能发现个体的真实。成王败寇,历史由胜利者书写,Thomas只是追问:一个人有必要扭曲自己的身体、心灵、灵魂去争夺皇冠吗?这也是他通过《亨利六世》向现世的发问。

“自由万岁”《唐璜,最后的派对》

《唐璜,最后的派对》是来自汉堡塔利亚剧团的年轻导演AntúRomero Nunes与音乐家Johannes Hofmann根据莫扎特歌剧《唐璜》改编的戏剧,无论是莫扎特的音乐或者莫扎特本人都给了他们最好的创作材料。音乐之于这出戏剧是不可或缺的,它带给表演更多能量。于是,我们看到六个女子组成的爵士乐队,自由改编莫扎特的音乐,穿梭在各个剧情关键点,引领演员或者观众一起歌唱。

然而带给导演与音乐家更多灵感的恐怕还是莫扎特本人的“自由”,莫扎特是那个时代第一个主动脱离宫廷的音乐家,他要成为自由的艺术家,于是他琴键上的唐璜不仅是一个耽于肉欲的花花公子,也是追求自由的先锋。正是这样的“自由”给了导演想象的空间。舞台上自由升降、可以不断改变造型的巨大吊灯是这出戏的一大亮点。它仿佛成为有感情的人,当主人公哀怨时,立在旁边幽幽闪光;当主人公狂喜时,又升腾而起、霸气十足。演员与观众的自由互动亦是另一大亮点。除了时不时爆发的全场大合唱外,中场休息前,许多女性观众被邀请到台上参加唐璜的舞会,而在下半场开始时,这些参加“舞会”的观众继续加入对唐璜的审判。而更有意思的是,唐璜的忠实仆人勒波莱罗穿着、才情酷似莫扎特,他对唐璜的迷恋更可以看作是莫扎特对他笔下人物的热爱。而音乐家、音乐家笔下的人物却一起走进了几个世纪以后德国艺术家的作品中,形式与内容严丝合缝、令人叹服,艺术家的心灵隔着时空相契相通,这难道不是艺术永恒的价值?

维克多·雨果曾经说过:“在剧场中有两种方式能引发观众的激情:给他们看壮观,或者告诉他们真相。壮观会抓住群体,真相会触动个体。”而这两点,阿维尼翁戏剧节这些年轻的艺术家们都做到了。endprint