唐代宫廷的南蛮系与印度系铜鼓

2015-04-18葛恩专

葛恩专

(贵州师范学院艺术学院,贵阳 550018)

唐代宫廷中同一名称而实为三种不同形制的铜鼓,分别在宫廷祭祀雅乐鞮靺科、《天竺伎》中得到普遍应用。然而这三种铜鼓在古代文献描述上却存在谬误,进而导致以讹传讹,甚至在当今研究中亦产生一些误读及错误认识,实应纠正。以下便是三个代表例证:

陈旸《乐书》所引《乐图论》小铜鼓条中,其铜鼓的图为小铜鼓,然在其文字描述中,论述的却为南蛮系之大铜鼓〔1〕546。实为将《天竺伎》之小铜鼓与南蛮系之铜鼓混淆。马端临《文献通考》卷一百三十四乐七中对铜鼓的论述除没有铜鼓的图外,几乎全盘沿用陈旸《乐书》所论〔2〕1195。张健认为:“骠国乐传入后,极有可能因其强烈的印度风格而像隋时扶南乐一样被纳入吸收进天竺乐部的体系之中。……因此,唐代将传自骠国的铜鼓记在天竺乐部中也极有可能”〔3〕。其中的骠国铜鼓与天竺乐部中之铜鼓实来自不同地域,且为两种不同形制。由此看,这种猜测不成立,其实质亦将骠国所传南蛮系铜鼓(其实本也不存在)与天竺乐部中小铜鼓混为一谈。其实这三种铜鼓在渊源、形制、应用场合上均有较大区别。为探明三种铜鼓的形制及性质,笔者立足文献、通过对比研究和考证,试图明晰三种铜鼓的形制及区别,兼及三种铜鼓在唐宫廷不同场域中的运用情况。

一、南蛮系铜鼓

南蛮系铜鼓是散见于我国南方,特别是西南、东南亚地区的打击乐器,唐时已经传入宫廷,在现今西南边陲的民间祭祀仪式、婚丧节日中仍得到普遍应用。“全身皆铜,平面曲腰,一头有面,中空无底”是其特点。此种铜鼓在古代文献中,仍有大量记载;在考古出土文物中,仍可得到见证。

陈旸《乐书》引《乐图论》提到此种形制的铜鼓,虽然图缺,但从文字描述来看,此种铜鼓系南蛮系铜鼓。陈氏将其列在大铜鼓的条,附文字如下:“铜鼓,铸铜为之,作异兽以为饰,惟以高大为贵,而阔丈余,出于南蛮、天竺之国也。昔马援南征交阯,得骆越铜鼓,铸为马式,此其迹也。今秘阁所藏颇多,特其大小异制尔”〔1〕545。此种形制的铜鼓,历时较为悠久,从文献记载看,后汉时期的马援曾在越南北部(交趾)俘获过骆越铜鼓。其外观如图1所示。

以下从地域分布、历史追溯、宫廷运用场域、功能等方面对此种铜鼓作一番考察。

(一)地域分布

杜佑《通典》中记载:“铜鼓,铸铜为之,虚其一面,覆而击其上。南夷扶南、天竺类皆如此。岭南豪家则有之,大者广丈余”〔4〕3674。

图1 贵州民族博物馆的铜鼓(汉—晋)

刘恂《岭表录异》载:“蛮夷之乐,有铜鼓焉。形如腰鼓而一头有面。鼓面圆二尺许。面与身连,全身铜铸。其身遍有虫鱼花草之状,通体均匀,厚二分以来,炉铸之妙,实为奇巧。击之响亮,不下鸣鼍”〔5〕7。

马端临《文献通考》载:“铜鼓,铸铜为之,作异兽以为饰,惟以高大为贵,面阔丈余,出于南蛮、天竺之国也”〔2〕1195。

结合《乐书》《通典》《岭表录异》和《文献通考》所论,可知从南蛮系铜鼓的分布地域看,主要在中国南方及东南亚地区。《乐书》引《乐图论》及《文献通考》中提到出于“南蛮天竺之国”及“交阯”,《通典》中则说“南夷扶南”“天竺”“岭南”都有铜鼓的踪影。现结合历史上地域的分布和演变情况,在南蛮系铜鼓地理位置的分布方面逐一考察,以明晰铜鼓之实际分布。

1.天竺

需要指出的是,此两处文献中的“天竺”并非现在的印度。虽然《天竺伎》是古代印度的音乐,“‘伎’,在隋代和唐代是人们对那从异域引进的乐队的称呼”〔6〕4。然而,古代的印度并无南蛮系铜鼓的记载,迄今为止,亦未有此种类型的铜鼓出土。奥地利学者弗朗茨·黑格尔(Franz Heger)曾说:“它们(按指南蛮系铜鼓)遍布中国全境,在印度支那的大部分地区以及马来群岛,也都有他们的踪迹。可是在前印度,却从来未发现这样的东西”〔7〕。《滇略》卷四载:“世传苍洱之间,在天竺为妙香国,观音大士数居其地。唐永徽四年(公元653年),大士再至,教人捐佩刀,读儒书”〔8〕。《滇黔纪游》中亦载:“大理府为天竺之妙香国,初属罗刹,相传观音大士从中印土来,登点苍山巅,……”〔9〕现今的大理在佛教盛行的唐宋时期,被假托为“天竺妙香国”。结合云南的官方史料记载,对《乐书》《通典》《文献通考》中出现的“天竺”作一细致考察方知,系现今的云南大理。由此推之,《乐书》与《通典》《文献通考》所言之天竺铜鼓,即系南蛮系之铜鼓。

2.交趾

交趾,又名交阯,指越南北部地区。汉武帝于公元前111年灭南越国,遂设立交趾、九真、日南三郡于此。自东汉至明均受中国各代直接管辖。东汉马援征伐此处,得铜鼓,证明此时铜鼓已在此处流传。蒋廷瑜曾说:“越南出土的铜鼓主要是石寨山型,因为以出在清化省东南的铜鼓最著名,越南学者又把它们叫做东山铜鼓”〔10〕16。按石寨山型铜鼓的制作时间为战国初期(公元前4世纪)至东汉初年(公元前1世纪),属于中国铜鼓变迁史上的第二个时期(晚万家坝型铜鼓约300多年),推断东汉马援所得交趾之铜鼓,应属此种类型。

3.扶南

公元1世纪建国,7世纪中叶为真腊所灭。地理位置在当今柬埔寨、老挝南部、越南南部和泰国东南部一带。《通典》所记扶南地区已有铜鼓,说明东南亚地区在唐朝实已有南蛮系铜鼓之存在。

4.岭南

主要指现在的两广和海南地区。“两广地区的苍梧、南宁和海南岛这一三角地带,几乎每县都有铜鼓出土,数量甚多,应是铸造铜鼓的中心之一”〔10〕118。这些地区均位于我国南方,故其铜鼓均划为南蛮系。

(二)历史追溯

1975年,云南楚雄发掘一墓葬群,其中在1号墓中发现铜鼓一面,在23号墓中分别发现铜鼓四面。在发掘报告中,对五面铜鼓的外形有着客观和详细的报道。对1号墓中铜鼓的描述是这样的:“鼓体较高,足内无折边,鼓面一太阳纹凸起,无芒,无晕,腰部纵分为十八格,近足处二道弦纹。四扁耳,鼓身二道合范线”〔11〕。对23号墓葬的四面铜鼓的描述中,最为显眼且统一的是“鼓外有烟熏痕迹”〔11〕。这透漏出两条信息:第一,这五面铜鼓,制作粗糙简朴,均有着早期铜鼓的特征;第二,从有着烟熏痕迹来看,证明了有些学者所提到的铜鼓最初是从礼器发展演变而来的论点,而从外形似鼓的釜的出土来看,说明与炊具铜釜有一定的渊源和关联。

北大历史系及文物保护研究所测定结果称,1号墓的时间约在公元前300年左右;23号墓的时间约在公元前400年至公元前700年左右,即西周至春秋早期。这无疑代表了目前世界上最早的铜鼓,亦确定了铜鼓最早产生于云南的说法。

春秋战国时期,此地的少数民族称为濮族,他们与百越通过河流往来有着早期频繁的沟通。因此,《后汉书》中马援得骆越铜鼓的记载亦不难理解。“战国时代晚期至汉代,铜鼓由发祥地逐渐东移;在滇池地区的晋宁、江川、呈贡等地由滇人之手发展成为形制稳定的石寨山型,同时又呈扇形向东、南、北三个方向传播开去”〔10〕67。而这种南蛮系铜鼓无疑也传到了唐宫廷,虽然因资料记录的短缺,无法确定传入之准确时间,但从相关诗句和文献记载,可以窥见在唐宫廷确已存在。

(三)运用场域

唐代诗人白居易在其《骠国乐》诗中记载:

骠国乐,骠国乐,出自大海西南角。

雍羌之子舒难陀,来献南音奉正朔。

德宗立仗御紫庭,黈纩不塞为尔听。

玉螺一吹椎髻耸,铜鼓一击文身踊。

珠缨炫转星宿摇,花鬘斗薮龙蛇动。……〔12〕2148

骠国献乐是发生在唐贞元十七年至十八年的一次重要事件,因此,在众多官方正史如《唐会要》《旧唐书》《新唐书》中均有记载,即使在唐代诗人唐次、白居易、元稹的诗句中也有着描述。在其他两首诗中没有提到铜鼓,惟白居易《骠国乐》诗中,将铜鼓与玉螺对仗,描写骠国乐的演出盛况。

白居易的一首诗可谓影响深远,在后世几位学者的相关著述中,将其重新复制。晚唐刘恂的《岭表录异》中有“贞元中,骠国进乐,有玉螺铜鼓”〔5〕7,宋代陈旸《乐书》中亦将南蛮系铜鼓记录其中,并有“唐贞元中,骠国进乐亦有是鼓”〔1〕546的说法。从林谦三结合《新唐书》中对骠国乐器全面而细致的描写与白居易《骠国乐》诗中乐器的对比考证,以及结合史料对南方少数民族特点和白居易《骠国乐》诗中对乐人、舞人服饰的对比来看,认为骠国献乐没有铜鼓,刘恂和陈旸均沿袭并复制了白居易的错误记载〔13〕81-86。从其细致而详实的考证看,比较有说服力,笔者赞同林说。但白居易《骠国乐》诗从《新唐书》提到的22种工器及乐器中,单挑出玉螺与铜鼓来对仗却并非偶然,这恰说明了铜鼓在唐宫廷的存在。换句话说,即骠国献乐中无铜鼓与唐宫廷存在铜鼓的命题并不冲突。

早在西周时期,周王室对外来四方少数民族音乐命予不同名称,并设置官员单独管理。《周礼》载:“鞮鞻氏,掌四夷之乐与其声歌”〔14〕。四夷之乐,分别指来自东、南、西、北四方少数民族之音乐,在周宫廷,掌管这一类音乐的为鞮鞻氏。周天子设立官职对其管理,显示了周天子吸纳四方之乐的博大胸襟和统一天下的雄伟气势。在元稹《骠国乐》的诗句中有“史馆书为朝贡传,太常编入鞮靺科”〔12〕2108的记载,无疑骠国之乐虽未成为唐代十部伎之一部,然却编入主管四夷少数民族音乐的鞮靺科中,由太常寺统一管理。白居易《骠国乐》诗中对铜鼓的描写,实从另一侧面印证了南蛮系铜鼓在唐宫廷少数民族音乐中的存在。

(四)功能作用

“国之大事,在祀与戎”〔15〕。真实地反映了古人在祭祀中对天地的敬畏和对祖先的崇敬。而铜鼓作为祭祀中所用神圣乐器,实被南方少数民族所崇尚。以下举几首唐诗以示铜鼓使用情况。

唐代许浑的五言律诗《送客南归有怀》:“绿水暖春萍,湘潭万里春。瓦尊迎海客,铜鼓赛江神……”〔12〕2742。温庭筠《河渎神》词中有:“铜鼓赛神来,满庭幡盖徘徊。水村江浦过风雷,楚山如画烟开……”〔16〕。五代孙光宪词《菩萨蛮》:“木绵花映丛祠小,越禽声里春光晓。铜鼓与蛮歌,南人祈赛多……”〔17〕。

以上三首诗均是描写南方少数民族在祭祀山神、江神过程中用铜鼓伴奏的祈赛场景,这不仅在民间盛行,在唐代太常寺管辖的祭祀天地、郊庙、社坛的雅乐仪式中,铜鼓的应用亦非罕见。

南蛮系铜鼓发源于西周晚期的云南,之后向东、南、北三个方向传播,在传播过程中,在形制和功能上有变异,亦有发展。然民间与宫廷的祭祀仪式,实有其源远流长之历史,结合西周时期宫廷设立的管理四方少数民族音乐的乐官鞮鞻氏及白居易《骠国乐》诗中铜鼓的记载,并结合元稹诗句将骠国乐编入太常寺的鞮靺科来看,可以下这样一个定论:唐代宫廷实存在南蛮系铜鼓,而这种铜鼓则由鞮鞻氏专门负责管理,多用于宫廷祭祀活动及宫廷四夷乐演出之中。

二、印度系铜鼓

印度系铜鼓,现存于文献记载的主要有两种不同形制。其一为小铜鼓,是紫铜圆柱为鼓体/框并在边上蒙一鼓皮的击打节奏乐器,在隋唐宴乐天竺部中得到普遍应用。其二为中铜鼓,是类腰鼓的铜框为体、两端蒙皮的打击乐器,在佛教音乐中,得到普遍应用。以下分别做一对比阐述和考证。

(一)小铜鼓

1.传入时间

陈旸《乐书》在小铜鼓的条中记为:“小铜鼓:唐乐图所传天竺部用之”〔1〕546,这不仅说明小铜鼓应用于隋唐宴飨乐天竺部伎中,亦暗示出小铜鼓的传入时间和宫廷运用情况。按:《天竺伎》是隋七部伎、九部伎及唐九部伎、十部伎中的重要一部,在隋唐宴飨用乐中,以其多姿多彩之服饰、千变万化之舞姿、极具异域风格之乐器而备受统治者喜爱。追溯《天竺伎》之传入时间,自前凉的张重华时。

《隋书·音乐志》记载:“天竺者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,天竺即其乐焉”〔18〕。张重华系前凉文王张骏第二子,永和二年(公元346年)其父薨,继位掌管前凉。因此可以推断,天竺乐传入的时间当在公元346年以后,其乐人皆为男伎。对于其乐器,亦是繁多,且与中原大有区别。其中的小铜鼓在《隋书》《唐六典》《旧唐书》《新唐书》天竺伎的条中均有记载,并成为天竺伎区别于其他部伎的代表乐器。然而,此《天竺伎》中之铜鼓却与南蛮系铜鼓大有不同,其源自何地,形制如何,运用何种场合,其功能及性质与南蛮系铜鼓存在何种差异,这些问题实属需要弄清楚。笔者从形制、运用场域等方面结合史料进行比较考证,以对两种铜鼓做全面之理解。

2.形制

萧友梅在其博士论文《中国古代乐器考》中提到,《天竺伎》所用铜鼓系中间紫铜圆柱并在边上蒙一鼓皮而成的直径约60厘米的击打节奏乐器,只用于《天竺伎》中,它的声音非常嘹亮〔6〕67-105。

查诸音乐史料,在陈旸《乐书》所引的《乐图论》中小铜鼓的条不仅有其形制的图(见图2),更有一段文字说明,指出其用在《天竺伎》中。

图2 《乐书》中铜框为体,革为面的小铜鼓

关于文字部分,陈氏说明如下:“小铜鼓:唐乐图所传天竺部用之,盖以革冒其一面,形如腰鼓,面广二尺与身连,遍有虫鱼草之状,击之响亮,不下鸣鼍,唐贞元中,骠国进乐亦有是鼓,咸通末,龚州刺史张直方因葺城池,掘得一铜鼓,以为无用之物,捨于延庆寺以代木鱼,其不好事如此。僖宗朝,林蔼守高州,乡野牧童闻田中蛤鸣,欲进捕之,一蛤跃入穴中,掘而取之,得一铜鼓,其上隐起,多铸蛙黾之状,岂鸣蛤乃铜鼓之精耶”〔1〕546。这段文字,只有第一句与图相符,也只有这一句论述的是《天竺伎》中所用之铜鼓。其后论述铜鼓形制的文字实为南蛮系之铜鼓。正如林谦三所评价的“可是这一段,根据小铜鼓图的原图及其附注来凑成的短短文字,倒是足以窥知隋唐时代天竺乐里所用铜鼓的唯一下手处,同时也是至少并非‘蛮夷’系铜鼓的唯一反证”〔13〕113。由此可以下结论:首先,从传入时间上看,小铜鼓(天竺伎铜鼓)当在张重华继承父位掌管前凉的4世纪上半叶,是随着《天竺伎》的传入而来,较前汉末佛教音乐的东传,迟约3个多世纪。第二,从形制上看,《天竺伎》中所用之铜鼓实非蛮夷系全身铜铸之铜鼓,它只是圆柱体铜框而附一面鼓皮、长约60厘米左右、声音响亮的印度系节奏型击打乐器。第三,从《天竺伎》在隋唐九、十部伎中的演出情况和所处的地位来看,铜鼓如凤首箜篌一样,已经代表了印度音乐的特有风格而成为一种独具特色的乐器,其在隋唐宫廷的宴飨活动及祭典活动中使用已相当频繁。

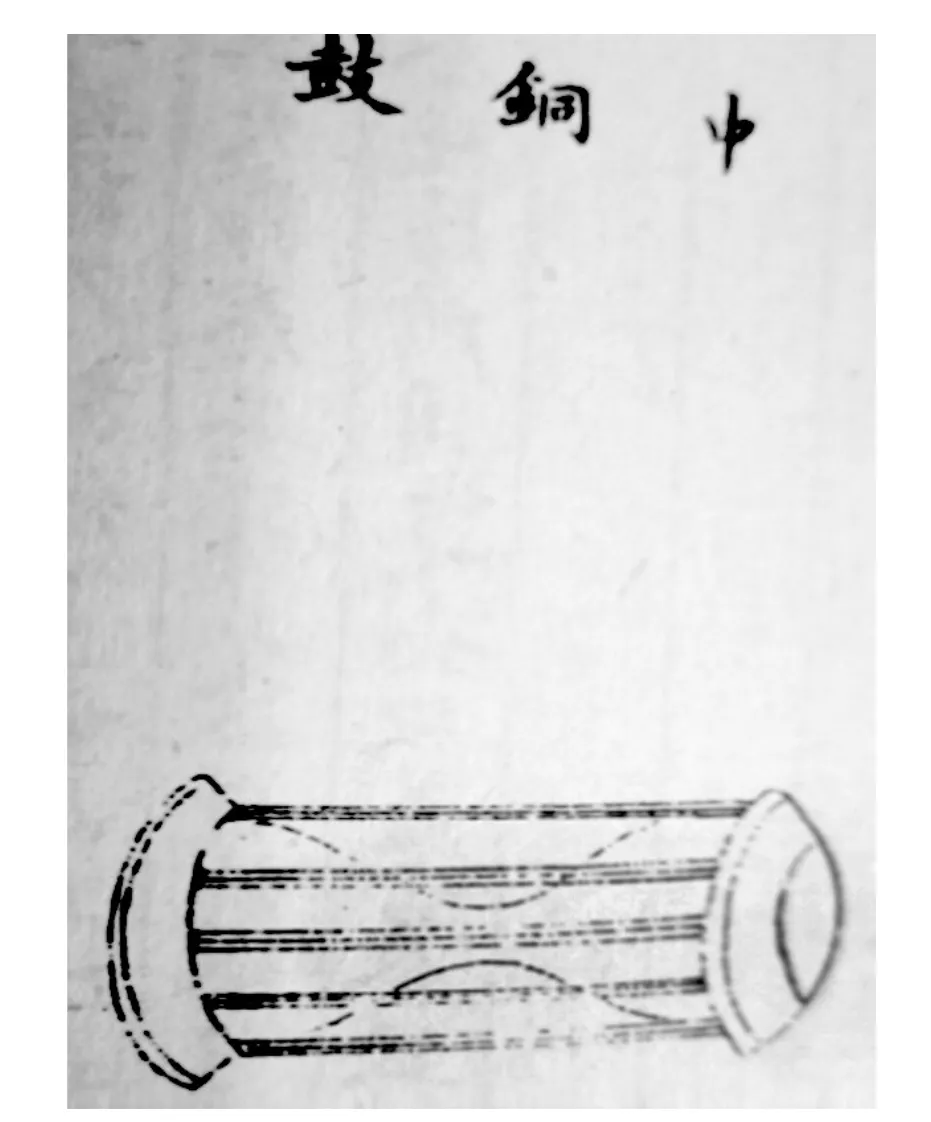

(二)中铜鼓

1.形制

陈旸《乐书》引《乐图论》中另外提到一种类腰鼓的铜框为体、以革为面的铜鼓。在中铜鼓的条中记为:“铜鼓之小者,或大首纤腹,或容体面广,虽以铜为体,要须待革成声也”〔1〕545。此种鼓虽然有铜框的细腰形体,然演奏过程中却敲击皮革的鼓面,其形状如图3所示。

图3 《乐书》中铜框为体,革为面的中铜鼓

考诸陈旸《乐书》,曾将铜柱为体的小铜鼓列为《天竺伎》之所用铜鼓,并未将类腰鼓的此种形制的铜鼓列入其中。然岸边成雄认为这种青铜制的细腰鼓只使用于十部伎的天竺伎中(这与萧友梅《中国古代乐器考》和林谦三《东亚乐器考》所论稍有区别,不知其依据如何),并认为敦煌画直圆筒鼓框的太鼓虽有可能,但不能断定,并认为均为印度系〔19〕。此种铜鼓和腰鼓外形相似,最大不同即是在其鼓体/框制作材料上为铜制。至于两边之皮革的材料是牛皮、羊皮或蟒皮,因资料的缺乏,尚不得而知。此种形制的铜鼓,在相关文献中腰鼓条的记载中,十分相类。

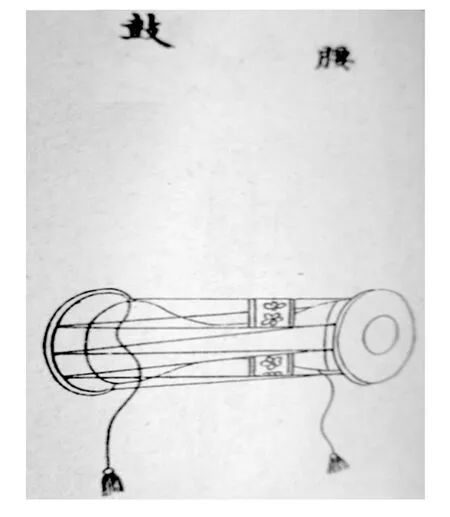

杜佑《通典》卷一百四十四乐四:“近代有腰鼓,大者瓦,小者木,皆广首而纤腹”〔4〕3676。陈旸《乐书》:“杖鼓、腰鼓,汉魏用之。大者以(瓦),小者以木类,皆广首纤腹”〔1〕561。马端临《文献通考》腰鼓条:“腰鼓大者瓦,小者木,皆广首纤腹”〔2〕1203。结合三则史料与中铜鼓的对比可知,中铜鼓与腰鼓皆为大首纤腹之状,唯一不同之处即是中铜鼓以铜为体/框,而腰鼓是以瓦或木。关于腰鼓形制,参见图4。

图4 《乐书》中以瓦或木为体,革为面的腰鼓

2.命名及运用

在印度及其佛教文献的记载中,金属框鼓类乐器极为常见。《五分律》十八中:“(鼓)应用铜铁瓦木,以皮冠头”〔20〕正是这两种铜鼓的真实写照。又佛教典籍《普曜经》中有一个梵文词汇“Panava”,中国藏族译为“khar rnga”(黄铜鼓),而在刘宋及唐译的《楞伽经》中“Panava”译为细腰鼓或腰鼓,将二者结合实为黄铜细腰鼓(Panava)。《大乘显识经》卷上载:“又有细腰般拏、箜篌、长笛、铜钹、清歌,种种音乐,数凡六万。美声调润,响亮闻远。喧嚣杂作,震警方域。福业所致,欢乐不绝”〔21〕。此处的细腰般拏显然是一种乐器,而般拏正是“Panava”的省尾音译。因此,这种中铜鼓实为一种叫做般拏的乐器〔22〕。

从中铜鼓在印度典籍中的记载看,其在佛教音乐中已经得到普遍应用,结合陈旸《乐书》所引《乐图论》的记载,可以断定其在唐宫廷中亦得到普遍运用。但由于资料缺乏,对其传入唐宫廷的准确时间,尚难作出准确判断。

林谦三研究得出从其紧绷革面的方法看,有着西域系特别是印度系鼓的特征,一种为天竺乐部的乐器(小铜鼓),一种是印度地方有其远古证迹的细腰鼓,并且如不追溯其原始,至少有其“中间远祖”在印度地方,而是印度系鼓的结论〔13〕113。由此可见,两种铜鼓虽形制上存在差异,但对于其中间远祖在印度或系印度系鼓的定论还是可以作出确定无疑的判断的。

三、结语

唐代宫廷中所用到的不同形制、不同结构、来源不同的三种铜鼓,分别在不同场合中运用。现总结如下:第一,《乐书》所引《乐图论》中缺少图片但有文字记载的铜鼓,从其文字记载看,系南蛮系之大铜鼓,且唐宫廷实已存在此种铜鼓。此种铜鼓的形制是:通体皆铜,平面曲腰,一头有面,中空无底。追溯其渊源,系产生于公元前7世纪云南楚雄与铜釜有密切关联,且最初作为礼器而存在的朴素铜鼓,后来呈扇形向东、南、北三个方向传播开去。作为乐器而言,多用于祭祀仪式用乐和宫廷四夷少数民族的宴飨乐中。第二,《天竺伎》中的铜鼓实属印度系,约在公元4世纪上半叶随张重华据有凉州而传入,后在隋、唐七部伎、九部伎、十部伎的宴飨乐中得到应用。它的基本形制是:紫铜柱为鼓体,一面蒙皮。在《乐书》中记为小铜鼓。第三,在《乐书》中记为中铜鼓、外形类腰鼓的铜鼓亦为印度系,对于其传入唐宫廷的准确时间尚难考证。它的基本形制是:细腰形铜框,两面蒙皮,和细腰鼓有着一定程度的关联。梵文记为Panava,林谦三曾考证为般拏。从相关印度典籍的记载看,其在佛教音乐中得到普遍运用。

另外,陈旸《乐书》所引《乐图论》中图像为小铜鼓而实际所论为南蛮系铜鼓的文字,后来在马端临《文献通考》卷一百三十四乐七中,几乎全盘引用并误记在小铜鼓的条中。这实际上是将两种不同类型的铜鼓混淆的实例,实需纠正。

本文在修改过程中,承蒙华中师范大学康瑞军教授提出中肯建议,在此表示诚挚谢意!

〔1〕陈旸.乐书〔M〕//上海古籍出版社.四库全书.上海:上海古籍出版社,1989.

〔2〕马端临.文献通考〔M〕.杭州:浙江古籍出版社,1988.

〔3〕张健.关于唐代传入骠国乐的几个问题〔J〕.海交史研究,2006(1):22.

〔4〕杜佑.通典〔M〕.北京:中华书局,1988.

〔5〕刘恂.岭表录异〔M〕.广州:广东人民出版社,1983.

〔6〕萧友梅.中国古代乐器考〔M〕.廖辅叔,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2010.

〔7〕弗朗茨·黑格尔.东南亚古代金属鼓〔M〕.石钟健,黎广秀,杨才秀,译.上海:上海古籍出版社,2004:19.

〔8〕谢肇淛.滇略〔M〕//上海古籍出版社.四库全书.上海:上海古籍出版社,1989:141.

〔9〕陈鼎.滇黔纪游〔M〕//云南备征志.宣统二年孟冬月云南官报局排印.

〔10〕蒋廷瑜.铜鼓史话〔M〕.北京:文物出版社,1982.

〔11〕云南省文物工作队.楚雄万家坝古墓群发掘报告〔J〕.考古学报,1983(3):367-370.

〔12〕彭定求.全唐诗〔M〕.郑州:中州古籍出版社,2008.

〔13〕林谦三.东亚乐器考〔M〕.钱稻孙,译.上海:上海书店出版社,2013.

〔14〕郑玄注,贾公彦.周礼注疏〔M〕.上海:上海古籍出版社 ,2010:910.

〔15〕王云五.春秋左传今注今译〔M〕.台北:台湾商务印书馆,2009:918.

〔16〕温庭筠.温庭筠词集〔M〕.上海:上海古籍出版社,2010:61.

〔17〕赵崇祚.花间集全译〔M〕.房开江,注.崔黎民,译注.贵阳:贵州人民出版社,2008:446.

〔18〕魏征.隋书〔M〕.北京:中华书局,1973:379.

〔19〕岸边成雄.古代丝绸之路的音乐〔M〕.王耀华,译.北京:人民音乐出版社,1988:90.

〔20〕佛陀什,共竺道生.弥沙塞部和醯五分律〔M〕//碛砂大藏经:第69册.影印宋元版:221.

〔21〕地婆诃罗.大乘显识经〔M〕//永乐北藏:第23册.北京:线装书局,2005:7.

〔22〕岸边成雄.唐代音乐史的研究〔M〕.台北:中华书局印行,1973:514-515.