1858年的歧口

2015-04-16蔡楠

蔡楠

这是一个尘封已久的故事。我知道这个故事一旦公诸于世,我将由一个懦夫变成一个英雄。之所以沉默这么多年,是因为我相信真的英雄不应站在岸上,不应享誉在人们的赞美歌颂里,而应沉在海底,沉在真实的历史中。

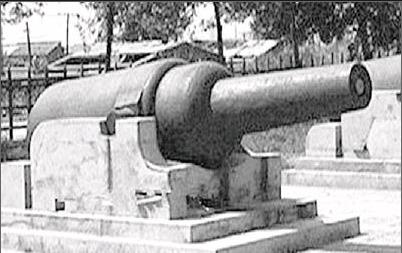

我刚刚被运到歧口炮台时,威风凛凛:硕美的身材,乌黑的炮口,结实的炮架……我昂首在1858年浓烈的阳光和强劲的海风中,身上的红绸缎在海风里飘扬如旗。那时人们叫我“二将军”,我在歧口的南岸,北岸有我的哥哥“大将军”。我们兄弟俩遥遥相对,雄风相逼,一时成为歧口的话题和风景。

涨潮了。海浪声里,常混杂着炮声从深海传来。我身下有着丝丝的颤抖,炮膛有一股类似血液的东西在滚滚奔腾,一直滚到了炮口。我感觉一场战争正悄悄降临。

果然,一个船队在又一次涨潮中出现了。那是英法联军的船队。本来我应该及早发现的。但我没有。昨晚守护在歧口哨所炮台的鹿哨领从城里带回了一个烟花女子。他们就骑在我的身上喝酒耍乐。斟酒伺候他们的是一个叫做陶马的兵丁。陶马是歧口人,是他的老爹把他送上炮台当兵的。那个叫陶牛的老人去深海捕鱼,被一艘外国军船抓去,放回时已失去了双手。渔民以手捕鱼,没有了手,就等于没有了生存的依靠。陶牛脸上的皱纹更深了,像海滩被人挖出了道道海沟。炮台建起来的那天,陶牛就带陶马来了。老人迎着海风靠在了我的身上,悠悠地说,儿子,我要你学会放炮!可陶马没有学放炮,而是被鹿哨领收为了勤务兵。那晚,陶马一杯一杯地倒着酒,鹿哨领和那个妖艳的女子就一杯一杯地喝着。鹿哨领把酒灌进了肚里,女子把酒洒到了我的炮口。当女子唱起撩人的烟花小调时,我已醉眠在漫漫长夜里了……

我醒来时已经太迟了。我已能看见船头上洋鬼子们的尖嘴猴腮和涂着蓝靛水一样的眼睛,还有他们手里的望远镜。我扯着嗓子大吼,鹿哨领,快弄炮弹来啊!我喊了二十多声。鹿哨领没来,陶马和几个兵丁来了。陶马拍着我的炮身嘟囔着,鹿哨领和那女人跑到城里去了,你说这炮弹怎么装吧。

我还没有回答,就听见了一声炮响。我看见歧口北岸我的哥哥“大将军”吐出了一枚炮弹,又吐出了一枚炮弹。洋鬼子的一艘船就起火了。于是,我焦急地说,我帮你们吧!我就哗地把炮膛自动打开,刷地把炮信子自动弹出。陶马他们就把炮弹推上了膛,把炮口调向了最前面那艘外国船,点上了炮信子。

炮信子刺啦刺啦地燃烧着,一直燃烧了半袋烟工夫,还不见炮弹出膛。炮弹与炮信子无法连接,这是一枚哑弹!

陶马他们立即换下了这枚炮弹,又换上了一枚,还是哑弹。再推上一枚,还是不响。操,我骂了一声!操,陶马也骂了一声!

骂声里,一枚炮弹就尖叫着落在了歧口,炮台就被掀去了半边。陶马他们的脸被熏成了黑炭,还有暗红的血从额头上渗出。硝烟未散,有一群人从歧口村跑来了。前面是摇摇晃晃的陶牛。他们有的手里拿着刀叉,有的拿着长矛,还用网兜子兜来了一堆火药。

陶马就跑上去扶住了他爹,号啕大哭,爹,炮弹不响啊!陶牛就咬了咬下唇,咬出了两个血淋淋的字,奸商!

陶牛走上炮台,看了看我洞开的炮膛,望了望越来越近的洋鬼子的战船,发出了撕裂空气般的声音,乡亲们,上火药──

轰──歧口渔民自制的土火药和着沙子石块从我急不可耐的胸膛里喷出去。然而却没能够击中目标。

又有几发炮弹从洋鬼子那里射来。整个炮台都坍塌了,一群人也倒在了血泊里……

狞笑着的洋鬼子爬上了歧口。海滩上他们的脚印像熊迹。他们把我从沙堆里扒出来,蹬着,踹着,嘲笑着。然后,抬起我放上一只小渔船。他们想把我当做战利品带回他们的国家去。

我怎么能跟他们走呢?我为咸丰皇帝感到耻辱,我为鹿哨领感到耻辱,我为我自己没能发出一枚炮弹感到耻辱。我怎么能把这失败的耻辱带到国外供人展览呢?我必须留下来,即使被人唾骂也要留下来!于是,我不停地晃动炮身,用力下坠,小船就被我掀翻了。

我就留在了歧口,和陶牛、陶马的尸体一起埋在了炮台下。

后来,我被人挖掘出来。得见天日的那天,有人狠命地踹了我一脚,呸,这就是那个懦夫二将军,它可是大敌当前一炮未发啊!我咧了咧锈蚀的炮口,想讲一段故事给他们听,但我终究一言未发。

若干年后,我被人弄到了一座现代化的城市,放在了一个新建的博物馆门前。我经常听到一个年轻的女讲解员在给游人讲解:1858年的歧口,有两座炮台,北岸有大将军,已经沉在了海底,南岸有二将军,是个懦夫……

选自《沧州日报》