聚苯胺电致变色织物的研究与开发*

2015-04-16常龙威周炳海张邱平

□ 常龙威 □ 周炳海 □ 张邱平

1.同济大学 机械与能源工程学院 上海 200092

2.上海市纺织科学研究院 上海 200082

电致变色织物是指在电场的作用下能改变颜色的织物,目前对它的研究思路主要有两条:一是直接研究制造出较长的柔性电致变色聚合物纤维,然后纺织成织物;二是将电致变色器件[1]中的一侧电极用导电织物替代来制备电致变色织物,再利用导电聚合物薄膜组装成大面积的电致变色器件。导电布是指以纤维布为基底,经过前置处理后,使用镀层技术使其具有金属特性而成为导电纤维布[2],导电布的选择对电致变色效应影响极大。

1 实验部分

目前,国内在采用织物电极构造反射型电致变色织物方面上的研究还处于实验研究的起步阶段。本文将电致变色器件中的一侧透明导电层用导电织物进行替代,使导电织物作为电致变色器件的阴极,并对电致变色器件结构进行重新设计,便可制备得到电致变色织物,它具有柔性、轻质、可穿着的特点。色彩对比度、着色效率、显色响应时间以及光记忆等是评价电致变色的重要参数。

表1 主要仪器与设备

1.1 实验仪器与设备

实验使用的主要仪器与设备见表1。

1.2 实验原料

实验使用的原料见表2,实验用水均为去离子水。

表2 实验原料

1.3 实验步骤

(1)准备好ITO薄膜和镀铜导电布。

(2)在ITO薄膜上涂覆聚苯胺,再在ITO薄膜和镀铜导电布上涂覆电解质,将两样品压紧,去除气泡,密封器件。

(3)放在 60℃烘箱中加热 2~3 h,制备得到聚苯胺电致变色织物。

此时整个电致变色器件结构为:ITO薄膜+PANI+PMMA基凝胶电解质+镀铜导电布,由镀铜导电布取代一侧电极。

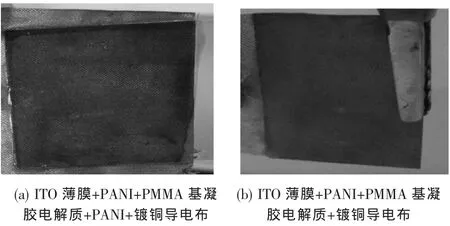

▲图1 两种设计方案下的聚苯胺电致变色织物

按照图1(a)设计方案制备的聚苯胺电致变色织物,加工困难,聚苯胺高聚物与镀铜导电布结合困难,粘合力极小,有渗透现象,需反复涂覆,最终在镀铜导电布表面形成的聚苯胺膜厚薄不匀,电致变色效果较差。因此,对器件组装方案作了改进,并进行部分探索性实验,以期得到良好的电致变色效应。

图1(b)是由改进后的设计方案制备出的聚苯胺电致变色织物,为4层结构,镀铜导电布与PMMA基凝胶电解质直接粘合,整个器件结构得到优化,聚苯胺膜厚度均匀,通电后电致变色效果明显,且变色均匀。

2 聚苯胺电致变色织物的性状测试与表征

2.1 镀铜导电布的扫描电子显微镜

将镀铜导电布制成小样以备扫描电子显微镜测试与分析,所用仪器为天美(中国)科学仪器有限公司生产的S-3400型扫描电子显微镜,加速电压为15 kV。将样品粘结在样品座上(无需喷金),然后放在扫描电镜中观察。

▲图2 镀铜导电布SEM图片

由图2可以看到,镀铜导电布是在普通涤纶织物表面化学镀上一定厚度的镀铜层,化学镀铜层的表面是由一些细小凸起的颗粒组成,铜镀层均匀、厚实,包裹了整根纤维。镀层的主要成分为铜元素,铜元素的质量分数为99.18%。当高聚物涂覆到织物上时,最先与织物表面的镀铜层结合,而聚苯胺与导电层的结合性能相当差,几乎无法结合。PMMA基凝胶电解质具备一定的黏度,能将涂覆聚苯胺的ITO薄膜和镀铜导电织物很好地粘合在一起。

2.2 镀铜导电布的电导率测试

表3 镀铜导电布面阻值

将镀铜导电布进行电导率测试,薄膜的电导率测试是用DMR-1C型方阻仪完成的。室温下测得镀铜导电布的电阻值见表3。

取表3中5个数值的平均值,即38.6 mΩ/块,且浮动范围<10%,说明该镀铜导电布在室温下有很高的电导率,均匀性较好,适合作为电致变色器件的对电极。

2.3 紫外-可见分光光度计测试

镀铜导电布为器件与外电源之间提供电接触,因此必须具备较高的电导率。由于织物本身的颜色为金属红,在迅速传达电致变色效应时,所呈现出的颜色变化便不同于一般的电致变色器件。现对镀铜导电布以及电致变色织物的可见光部分进行紫外测试,使用仪器为UV-3600型紫外-可见分光光度计。

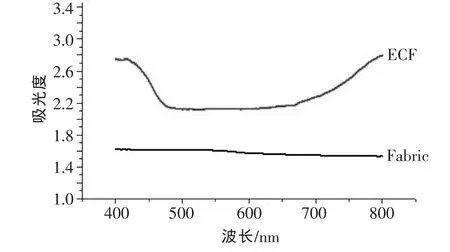

▲图3 镀铜导电布紫外光谱图

由图3可以看到,镀铜导电布(Fabric)本身呈现金属红,使其在可见光部分具有一定的吸光度(Abs),且在各个波段的数值相近,吸光度曲线呈直线状。给该导电布施加-1.5~+1.5 V的电压,颜色不发生变化,吸光度曲线始终保持不变。

聚苯胺薄膜是该电致变色织物的重要组成部分,起变色作用。聚苯胺薄膜与镀铜导电布复合后所形成的电致变色织物(ECF)具备特殊的光化学性质,吸光度曲线如图3所示。这是由于聚苯胺薄膜本为绿色,带有醌式和苯式结构的聚苯胺经质子酸掺杂后,发生了电子的离域,使醌式和苯式结构发生了共轭,导致电子云的移动。

2.4 循环伏安测试与分析

将镀铜导电布和制得的聚苯胺电致变色织物(ITO薄膜+PANI+电解质+镀铜导电布)进行循环伏安测试,使用仪器为CHI 600D型电化学工作站。线性扫描电压-1.5~+1.5 V,扫描速率为50 mV/s。得到循环伏安曲线如图4所示。

▲图4 镀铜导电布及电致变色织物的循环伏安曲线图

图 4(a) 为镀铜导电布在-1.5~+1.5 V 电压范围内的循环伏安曲线图。在-0.3~+0.5 V的电压范围内,电流随着电压的大小发生变化,基本呈线性关系;其它部分,加持电压发生变化,电流始终保持不变。镀铜导电布在外加电场情况下本身不发生氧化还原反应。

图4(b)为聚苯胺电致变色织物的循环伏安曲线图。在-1.0~-1.5 V的测试电压下,织物保持原色不变,如图 5(a)所示;在 0~+1.0 V 的测试电压下,织物由原色迅速变为黑色,如图5(b)所示;在+1.0~+1.5 V的测试电压下,织物保持黑色不变;在0~-1.0 V的测试电压下,织物色彩减弱,由黑色变为褐色并逐渐恢复到原色,如图5(c)所示。电致变色织物的变色效应实质上是聚苯胺的电致变色,镀铜导电布的作用是为聚苯胺的氧化还原反应提供离子,实现内部离子的传导与运输,本身不起变色作用。聚苯胺的色彩有一定的局限性,在负电压情况下,绿色褪去不完全,与镀铜导电布复合后造成器件显示褐色。

2.5 电化学光谱法

在不同电压下,对聚苯胺电致变色织物进行电化学光谱测试,方法为将紫外-可见光谱与电化学工作站联用。本实验是将UV-3600型紫外-可见分光光度计与CHI 600D型电化学工作站联用,进行器件的现场光谱电化学测量。所得曲线如图6所示。

工作电极的颜色对器件颜色变化有很大影响,这可以用色彩学中色料混合或透明色料层叠合的减色过程来解释。从能量角度出发,物体对光选择性吸收后,反射或透射能量必然减少,在色料的混合过程中,反射光波或透射光波的光能量减少更多,混合后的颜色亮度必然低于混合前的各色料颜色,即色料相加,越加越暗[3]。

电致变色织物在+1.0 V电压下,聚苯胺发生氧化反应,由本征态的翠绿亚胺盐结构向氧化态的过苯胺黑结构转变,同时聚苯胺的颜色也由绿色向蓝黑色转变,因此织物的颜色亮度相应降低。但是在-1.0 V的电压下,织物的颜色亮度增加,这是由于聚苯胺结构由本征态向还原态结构转变,同时聚苯胺的颜色也向绿色转变并逐渐变黄。由于聚苯胺的色彩存在一定局限性,绿色褪去不完全,致使织物呈现褐色。

▲图5 聚苯胺电致变色织物电致变色图片

▲图6 不同电压下聚苯胺电致变色织物紫外光谱图

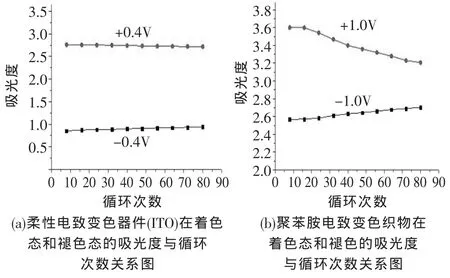

▲图7 两种电致变色器件的使用寿命测试对比图

2.6 电致变色器件使用寿命的测试

通过紫外-可见光谱与电化学工作站联用的现场电化学光谱法,对器件施加+1.0 V(着色状态)和-1.0 V(褪色状态)两种电压,考察吸光度曲线上的峰值变化。所用仪器为UV-3600型紫外-可见分光光度计与CHI 600D型电化学工作站联用。

图7(a)为柔性电致变色器件(ITO薄膜+PANI+PMMA基凝胶电解质+PANI+ITO薄膜)的使用寿命测试图。在循环80次后,着色态的吸光度与初始值相比较有小幅下降,褪色态的吸光度有小幅上升,表明器件在多次使用后产生疲劳,但并不明显;与图7(a)相比较,图7(b)的聚苯胺电致变色织物在循环80次后,着色态的吸光度与褪色态的吸光度变化幅度较大,电致变色织物在多次使用后产生了疲劳,电致变色性能下降较快。

电致变色织物在到达1.0 V后,器件内部离子的传导与运输趋于稳定,聚苯胺电化学氧化还原区发生弛豫[4],向原来的状态恢复,表现为色彩的回复。这是加速织物电致变色疲劳的主要原因之一,可通过合理筛选导电布来改善器件的使用寿命。

3 结论

电致变色织物具有柔性、质轻、可穿着的特点,可用于军事伪装,但其颜色变化则较为单调。将导电织物作为阴极材料,不但进一步简化电致变色器件的加工步骤,在变色范围、色彩对比度、着色效率、显色的响应时间以及光记忆等方面也有一定程度的提高。本文对镀铜导电布作为电致变色器件阴极材料进行了研究,发现该种电致变色织物制作简单,着色效率高且变色明显,但也存在一定局限性,仍需探索。

[1] Jiang Zhiyu, Zhang Xiuqing,Xiang Yang.Electrochemical Behaviour of Polyaniline:An in Situ Photothermal Spectroscopy Study [J].Journal of Electroanalytical Chemistry,1993,351(1-2):321-328.

[2] 卢雷,左晓希,李伟善,等.锂离子电池PMMA-VAc聚合物电解质的制备与性质研究 [J].化学学报,2007,65(6):475-480.

[3] 肖红,代国亮,王昊,等.可控变色织物制备及颜色控制研究[J].高分子学报,2012(7):735-741.

[4] (澳)戈登G华莱士,杰弗里M,斯平克斯,利昂A,P,凯恩-马圭尔,等.吴世康,译.导电活性聚合物[M].北京:科学出版社,2007.