机械制造领域“一体化”师资队伍建设探索

2015-04-15贾海利天津职业技术师范大学机械工程学院天津300222

贾海利,刘 苹,赵 巍(天津职业技术师范大学机械工程学院,天津 300222)

机械制造领域“一体化”师资队伍建设探索

贾海利,刘苹,赵巍

(天津职业技术师范大学机械工程学院,天津300222)

摘要:为保证职教师资的培养质量,针对新引入博士教师缺乏生产实践经验及老教师理论技能更新缓慢的问题,结合“一体化”师资队伍建设的长远规划,在普通本科院校向应用型技术大学转化的背景下,对机械制造领域“一体化”师资进行新的定义,研究了该领域“一体化”师资的培养目标,探索以企业实践为重、以赛促教等多种形式相结合的“一体化”师资培养模式,并进行了相应实践,从而初步构建了一支特色鲜明、技能过硬、理实结合的“一体化”师资队伍,取得了良好效果。

关键词:“一体化”教师队伍;机械制造领域;师资队伍建设

职业院校办学水平的重要衡量指标之一是拥有高素质的理实一体化职教师资队伍。随着国家层面推进普通高校向应用型技术大学转变,既有理论知识又能进行实践指导的高素质一体化教师变得短缺。要培养高质量的一体化职教师资,作为培养机构其教师应具备更高的素质和水平。天津职业技术师范大学(以下简称天职师大)是专门培养职教师资的高等院校,同时作为中国应用技术大学联盟理事长单位在培养一体化职教师资方面不断探索和实践,已形成自身的特色,特别是机械制造工艺教育专业始终坚持“动手动脑、全面发展”的宗旨,为职业院校培养了大量高素质教师,并得到广泛好评。天职师大之所以能在职教师资培养领域占有举足轻重的地位,其重要原因是学校一直将自身师资队伍建设作为学校发展的重中之重,多种形式相结合打造素质过硬的“一体化”师资队伍。本文以天津职业技术师范大学机械工程学院为例,对机械制造领域“一体化”师资培养目标进行研究,探索以企业实践为重、以赛促教等多种形式相结合的“一体化”师资培养模式,并通过实践验证其有效性。

1 机械制造领域“一体化”师资的定义

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出“以‘双师型’教师为重点,加强职业院校教师队伍建设”[1]。天职师大在20世纪90年代就以“一体化”职教师资作为学校培养目标。1995年天职师大培养出国内首批“机械制造工艺教育”专业“双证书、一体化”(本科毕业证+高级工技能操作证)毕业生;1998年培养出国内首批“本科+技师”毕业生。培养的毕业生既有扎实的理论知识又具备一定的操作技能,并参加全国和天津市各类科技竞赛,硕果累累。此后机械学院在“机械设计制造及其自动化”专业也开始实施一体化师资培养。天职师大在机械制造领域培养“双证书、一体化”职教师资方面做出了突出贡献,获得国家级优秀教学成果一等奖1项、二等奖3项,天津市优秀教学成果二等奖2项。2007年“机械制造工艺教育”又成为国家级优势特色专业建设点;2010年进行天津市品牌专业建设,并在全国职业教育领域逐渐形成自身的特色和品牌。机械制造领域毕业生85%走向职业院校,15%走向企业,直到2014年就业率一直稳定在95%,排名全国就业50强,深受用人单位好评。实践证明,机械制造领域的“双证书、一体化”培养方法切实可行,效果良好。然而要培养出优秀的“双证书、一体化”职教师资离不开培养机构更加优秀的“一体化”师资队伍。

天职师大通过各种形式打造素质过硬的“一体化”师资队伍,以保证所培养的“双证书、一体化”职教师资的高质量。2009年机械制造工程教学团队被评为国家级教学团队。机械工程学院对“一体化”师资有着严格的定义,并且随国家经济、制造业、职业教育、学校自身等方面的发展不断补充和更新。近几年随着学科的发展,机械工程学院吸纳的博士、博士后不断增多,针对这种情况,对机械制造相关专业“一体化”师资提出新的定义:

(1)须在大中型机械制造企业一线实际工作2年及以上,并在学校工程训练中心实习6个月以上。

(2)近5年主持2项及以上技术应用型研究项目,成果被企业应用,效益良好。

(3)40岁以下的“一体化”理论教师应同时具有机械制造领域博士学位证书、高级工等级证书、本专业实际工作的中级以上职称,在工程训练中心担任实习教师6个月以上。

(4)40岁以下的“一体化”实训教师应同时具有机械制造领域硕士学位证书、高级技师等级证书、本专业实际工作的中级以上职称。

(5)在岗教师每2年必须到企业实践不少于6个月,并由企业和学校共同考核,达到既定的实践目标。

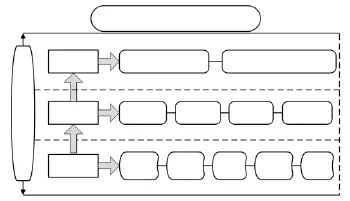

同时满足上述5条且具有较高的职业素养,能很好地将专业实践技能传授给学生的学校正式教师方可被认定为机械制造领域“一体化”教师,即同时具备机械制造领域理论知识、专业实践技能、良好职业素养、一定科学研究水平的高素质教师。机械制造领域“一体化”教师必须既能讲授专业理论,又能指导专业技能训练,并将实际生产和管理过程、职业素养、社会核心能力等贯穿于教学活动。其内涵应包含教学能力、核心素质、资格条件3方面内容,如图1所示。

图1 机械制造领域“一体化”师资的内涵

图1中,资格条件是成为“一体化”师资的基本要求,也是“一体化”师资的基础。核心素质是“一体化”师资的内在体现,随着社会的进步、职业教育的发展做相应的调整。教学能力是“一体化”师资的最终表现,高素质的“一体化”师资必然能将专业理论教学与实践技能指导完美结合,并将最终培养出高质量的职业教师。

2 机械制造领域“一体化”师资的培养目标

2.1“一体化”师资培养存在的问题

职业教育的办学宗旨是为企业生产培养高技能应用型人才,而职教师资的质量和素质决定着毕业生的综合素质[2],同理培养职教师资的机构其教师质量也决定着培养的职教师资的综合素质。天职师大一直致力于不断提高自身教师的质量,建设高素质“一体化”师资队伍,以培养所需的高素质职教师资。但在这一过程中也遇到了一些问题。

(1)新引进的拥有博士、博士后学历的青年教师,或者是学术造诣很高的教授学者,大都缺乏企业实际工作经历和企业一线生产经验。

(2)新引进教师的理论知识、科研能力较强,但实践能力较弱,不能将理论知识和实践技能有效结合,难以实现一体化教学。

(3)青年教师课堂管理、实践指导能力、教学经验不足,教学效果欠佳。

(4)老年教师现代教学手段、现代教育技术能力不足,专业实践能力更新滞后,科研能力和新知识更新速度还需进一步提升。

(5)对“一体化”师资和“一体化”教学认识不深刻。重视理论学习与实操训练的结合,而轻视职业素养的培养。

(6)教师对学生的岗位职业能力培养不足。培养的学生虽拥有一定等级的实践技能和理论知识,但毕业后适应岗位的职业能力不足,能力培养与工作岗位不能实现无缝对接。

除上述具体问题,高素质“一体化”职教师资队伍建设还面临着国家经济水平不断发展、经济结构不断调整、教育体制改革、职业院校发展、用人单位要求不断提高等挑战。这就要求培养职教师资机构的教师队伍建设也必须进行相应的改革和调整。要解决上述问题,建设一流的“一体化”师资需要学校和教师的共同努力,也需要国家层面制定相应的政策。

2.2机械制造领域“一体化”师资培养目标

机械制造领域“一体化”师资培养需在解决上述问题的基础上达到如下目标。

(1)扎实的机械制造领域理论知识。机械制造领域“一体化”师资的基本要求是具备扎实的专业理论。教师只有具备深厚的专业知识和教育理论知识,才能胜任理论教学工作。第一,“一体化”教师学历要达到硕士以上学位;第二,“一体化”教师应深刻理解所教专业知识,掌握机械制造相关课程的内容,及时将最新成果纳入所授的专业知识中,不断更新教学内容;第三,“一体化”教师应具备一定的教育理论知识,能应用现代教育技术指导学生进行机械制造类技能训练。

(2)高超的机械制造领域实践技能。机械制造领域的实践技能是“一体化”教师的重要素质。机械制造领域“一体化”教师首先应具有相应工种高级工以上技能等级证书,熟悉该工种的技能操作和生产规程,能解决相应实际生产问题。其次,在指导技能实训时,能因材施教,针对学生不同的基础设计相应水平的技能训练实例,帮助学生提高技能水平的同时掌握规范的操作方法。第三,能严格培养学生技能训练时遵守操作规程和劳动纪律的习惯。第四,除了本专业技能达到高级工水平外,“一体化”教师还应熟悉相关工种技能并达到一定水平。第五,“一体化”教师应随着先进生产技术的发展不断更新技能,将现代生产技术应用到学生的实训中。

(3)掌握先进技术并具备解决工程问题的能力。机械制造领域“一体化”教师不仅是教书授课的教书匠,还必须掌握先进技术能够解决工程实际问题,并将科研成果融入到教学中。只有将新知识、新理念、新技术、新成果不断充实到教学中,才能提高教学质量和效果。机械制造领域的中青年“一体化”教师多数拥有博士学位,并有较强的科研能力,也有进行科研和解决工程问题的需求,在承担企业或纵向科研项目的同时能够接触到前沿和先进的技术,并将其融合到教学中。学校应为中青年教师提供科研平台,制定相应政策,激发教师科研热情,提高“一体化”教师的综合素质。

(4)应用现代教育理论和技术完成教学任务。作为教师最根本的任务是教书育人,因此“一体化”教师必须掌握先进教学理念和手段,恰当应用教学工具,有效管理课堂秩序。能根据学生的基础因材施教,设计相应的教学活动,使不同层次的学生最后都能达到应有的水平。在传授知识的同时激发学生探索未知世界的兴趣,培养其独立思考问题、解决问题的能力。

(5)良好的沟通和表达能力。良好的沟通和表达能力是机械制造领域“一体化”教师必须具备的基本素质。作为工科专业教师必然面对很多的工程实际问题,与企业的沟通不可避免。工程问题的描述、项目的合作、技术方案的制定等都需要有很好的沟通协调能力。准确生动的语言、清晰严密的逻辑也是“一体化”教师的必备条件。高素质的“一体化”教师还应具有坚定正确的信仰以及高尚的人格魅力,以影响自己的学生,使他们成为对社会有价值的人。

3 机械制造领域“一体化”师资培养及实践

机械制造领域“一体化”教师不仅要具备所教专业的综合能力,还要能够按照工作过程和学生自主学习的需求进行教学设计,最终达到理论与实践教学的融合、能力与岗位的对接。天职师大制定相应的制度,采取切实可行的措施,培养不同水平的教师达到“一体化”标准。

3.1不断健全校企合作师资培养的制度

师资队伍建设的重要保障是制度保障。德国能培养出高素质的职教师资,是因为有系统完善的法律制度作为保障。我国的职教师资培养体系和制度总体上仍不够健全,且落实不到位的问题相对严重,特别是在校企合作制度方面。校企合作是职业教育界公认的培养人才的有效途径,德国、美国等发达国家也将企业培训作为人才培养的重要保障,并由国家建立相应的制度。如德国法律规定职业学校教师必须参加培训,这是每个职教教师必须履行的义务,且有相应的培训计划和评估标准[3]。2011年我国教育部明确提出以普通本科院校、职业院校和大中型企业为依托,建设教师企业实践单位和“双师型”教师培养基地,全面构建校企合作职教师资培养培训体系。此后我国大多数职业院校也已建立校企合作关系,但是由于校企管理、职责分配、培训经费、培训内容与形式等问题,国内校企合作的范围和深度都有很大局限,与发达国家相比差距很大。王毅等[4]提出,由于客观条件限制,企业不一定积极配合教师在企业的实践培训,同时教师本人的科研和教学任务较重,也很难深入实践达到理想效果。同时微薄的经费难以维持正常培养培训的大力开展[5]。因此,亟需从国家层面制定校企合作的具体政策,如给企业下拨经费支持师资培养或提供政策优惠以激发企业参与的积极性。

天职师大针对新引进教师缺乏企业实践经验、老教师实践能力更新不足的问题,制定以企业实践为重点的校企合作师资培养制度。机械学院先后与唐山开滦广汇设备制造有限公司、天津航天长征火箭制造有限公司、德国凯勒数控软件公司等多所大型企业建立长期校企合作关系,并明确教师和企业双方各自在企业实践中的权利与责任,积极探索校企合作的有效实现形式,促进校企优势互补、资源共享。通过共建培训基地、共同设计培训项目方案、共同实施培训效果评估等方式开展校企合作。定期按计划选派“一体化”教师到生产中学习新技能、新工艺,通过技能训练、专题讲解等形式,让教师熟悉企业的生产组织方式、工艺流程,熟悉企业岗位职责、操作规范及管理制度等内容,增强对企业生产的了解,结合企业实践改革实践教学。制度规定新引进实训教师必须到大中型企业相应专业岗位一线工作2年,经企业和学校共同考评合格后,进入学校工程训练中心担任实习教师6个月以上,方可上岗承担实训教学工作;规定在岗理论教师和实训教师每2年必须到企业实习不少于6个月,并由企业和学校共同考核是否达到既定的实习目标,并将此作为聘期考核的任务之一,并在职称评定文件中明确规定需满足此条件,同时拥有相应专业的高级工以上等级证书方可晋升高级职称。以企业实践为重点的校企合作师资培养制度将到企业实践纳入继续教育体系和职称评定制度进行统筹管理,推进教师企业实践的制度化,将教师到企业实践做到实处。该制度的严格执行促使机械制造领域“一体化”教师的数量快速提升并且质量得到保证,教学效果良好。

3.2多种形式有机结合的人才培养模式

天职师大近年来尝试以企业项目为依托培养高层次人才,以“走出去”的形式培养优秀青年教师,聘请高技能人才到校指导,充分利用现有科研、教学以及企业实践平台,构建多种形式相结合的“一体化”教师培养模式。

(1)以企业项目为依托的博士层次“一体化”培养。机械学院近年引进大量博士学位及博士后青年教师,他们具备较高的科学研究能力和扎实的专业理论知识,但职业能力和实践能力相对薄弱。要将他们培养成高素质的“一体化”教师不能简单通过先理论再实践或理论实践同步进行来完成,从人才成长规律看其培养模式不同于普通师资,应有其独特的培养机制[6]。这种复合型人才需结合学校在教育、科研方面的优势以及企业在生产实践、技术更新方面的优势进行培养。《国家中长期人才发展规划纲要(2012-2020年)》关于人才发展规划的重大政策指出,实施产学研合作培养创新人才政策。通过共建科技创新平台、共同实施重大项目等方式,天职师大机械工程学院在产学研用相结合培养博士层次“一体化”教师方面积极探索,建立了产学研用基地和重点建设校企联合实习基地,与高科技产业合作搭建平台鼓励“一体化”博士研究生走进企业开展科技服务,承担科研项目,将先进的技术应用在解决企业的实际工程问题中。在校企合作平台之上又建立共同研发中心,例如与天津汽车模具股份有限公司、国家技术转移中心共建重点实验室;与天津市第一机床总厂联合成立博士后科研工作站;与天津精诚机床股份有限公司联合成立博士后创新实践基地;与荣泰模具有限公司签署产学研合作协议。机械制造领域的教师注重工程问题的科学研究,以企业项目为依托,在解决工程问题的同时凝练科学研究方向并将科研成果应用到课堂教学中,提高了其理论水平和动手实践能力。

(2)优秀人才“走出去”的培养方式。“走出去”是走向企业,也是走向国内外先进单位和团体进行交流学习。为提高“一体化”教师运用先进生产技术的能力和水平,天职师大机械工程学院积极创造条件,选派素质良好的优秀骨干教师去国内外进修学习,并将进修情况写入职称评定和教师继续教育文件。机械工程学院职称评审文件规定40岁以下中青年教师晋升正高级职称必须拥有博士学位,且有6个月以上发达国家的访学经历。天职师大教师继续教育文件中提到鼓励优秀骨干教师到发达国家去攻读学位、做访问学者以及到职业院校进行学习调研;鼓励优秀的青年教师到“211”“985”等高校通过继续攻读学位、做访问学者等形式进修。近年来机械学院有9名教师先后到德国、美国、日本等国家做访问学者,40人次到国内著名高校进行短期交流、做访问学者以及到中高职院校调研。12名优秀青年教师到天津大学、西安交通大学、大连理工大学攻读博士学位。走出去学习国外先进制造技术,也学习国内院校好的教学方法和经验,为推动机械学院的教学改革和提高科研水平做出重要贡献。

(3)聘请高技能人才到校指导教师培训。学校提供优厚的待遇和工作条件聘请高技能人才和企业优秀工程师到校任教或培训在职“一体化”教师。20世纪90年代初期学校就聘请全国技能大赛获胜者、奥林匹克技能竞赛命题专家等高技能人才定期来校指导实训教学工作,传授丰富的生产实践经验,帮助教师提高技能水平和教学质量。学院还聘请天津第一机床总厂、天津锻压集团公司等大型企业的高技能人才和实践经验丰富的工程技术人员为兼职教师,将工程实践案例(如弧齿锥齿轮的加工等)和企业元素导入教学中,对教学改革提出了建设性的意见和建议。

(4)“以赛促教”提高中青年教师实践指导能力。学校每年利用暑期对中青年教师进行专业技能和理论培训,由校工程训练中心全国技能大赛获奖教师任教。每2年举办校级职业技能竞赛,按照劳动部技能等级考试规格组织考试,聘请专家进行命题和阅卷,对于达到劳动部职业技能等级者可颁发相应技能等级证书,要求40岁以下青年教师必须参加。通过竞赛,教师的技能水平显著提高。

为提高教学水平,学院每年组织40岁以下中青年教师进行讲课比赛,聘请教学督导组专家进行点评,帮助教师提高教学水平。此外学院不断完善继续教育制度,面向全体教师开展专业类、师范类及人文修养类的网络课程继续教育,学习名师专家的教育思想和教育观念,掌握新的教学方法和教育技术,更新教师知识结构,提高教育教学整体水平,以适应教育教学改革对教师提出的新要求。

3.3师资队伍结构建设

王明伦[3]总结了我国职教师资队伍现状,即师资数量不足、师生比例偏低、教师的职称结构不合理、教师的学历结构不合理。天职师大机械制造领域也存在师生比例偏低的情况,因此近5年学院引进大量博士教师及企业中有丰富实践经验的硕士学历专业技术人员,使师生比大幅提高,教学任务减轻。通过到企业实践、给教学经验丰富的老教师助课等多种方式帮助青年教师快速成长为“一体化”教师。学校按照教师职务任职资格,聘任企业专业技术人员和能工巧匠来校担任专、兼职教师,增加“一体化”教师比例。学院还制定教师激励机制,围绕教学改革,按专业建成合理梯队,分级建立骨干师资队伍。采取有效措施,实施政策倾斜,通过多种方式加速培养中青年骨干教师和专业带头人。例如,机械学院以90万元经费组建机械制造领域的“高效高精制造关键技术及其装备”科研创新团队,制定科研创新团队建设管理办法,激励骨干师资的成长;组建的“机械制造工程”教学团队获2015年院级优秀教学团队并给予奖励。

4 结束语

在普通本科院校向应用型技术大学转化的教育背景下,分析机械学院师资队伍存在的问题,结合“一体化”师资队伍建设的长远规划,对机械制造领域“一体化”师资进行新的定义。研究了该领域“一体化”师资的培养目标,探索以企业实践为重、以赛促教等多种形式相结合的“一体化”师资培养模式并进行了相应实践。经过多年的“一体化”师资队伍建设,机械制造领域拥有了一支素质过硬、理论扎实、技术全面、科研能力强、结构合理、技能突出、德能兼备的特色师资队伍。目前机械制造系教师43人,33人具有博士学位,具有高级工以上技能证书的“一体化”教师25人,天津市“131”第一层次人才2人,天津市教学名师1人。近3年来主编国家级规划教材2部,主持国家级、市级教学改革项目5项,完成国家“863”计划重点项目1项、国家自然科学基金5项,企业委托项目1 000余万元,取得了一批具有工程应用价值的研究成果。同时,培养的机械制造领域学生就业率保持在95%左右。

参考文献:

[1]李梦卿,万娥.“双师型”视阈下职教师资培训工作发展研究[J].教育发展研究,2014(5):26-32.

[2]刘康东,陈博.略谈一体化教学师资的培养途径[J].河北能源职业技术学院学报,2013(4):90-93.

[3]王明伦.高等职业教育发展论[M].北京:教育科学出版社,2004.

[4]王毅,卢崇高,季跃东.高等职业教育理论探索与实践[M].南京:东南大学出版社,2005.

[5]颜炳乾.构建中国特色的职教师资培养培训体系[J].职业技术教育,2011(6):54-56.

[6]于建霞,着文平.产学研相结合的硕士层次“双师型”职教师资培养模式探讨[J].职教通讯,2014(13):21-24.

Construction of "Integration" teacher team in mechanical manufacture field

JIA Hai-li,LIU Ping,ZHAO Wei

(School of Mechanical Engineering,Tianjin University of Technology and Education,Tianjin 300222,China)

Abstract:In order to ensure the training quality of vocational teachers,as for the problems that new teachers lack production experience and the experienced teachers have slow up date for theoretical skills. With the combination of the long term planning of "integration" teacher team construction,under the background of the transformation from ordinary undergraduate colleges into applied technology universities,the "integration" teacher in mechanical manufacture field is redefined. The training target of "integration" teacher in this field is studied and the multiple forms of raining mode for "integration" teacher is explored,such as the form of taking the enterprise practice as the key,applied contest to promote teaching and many other forms. The mode is correspondingly practiced so as to preliminarily build an "integration" teacher team with distinctive features,strong skills,combination of theory and practice,which achieved good effects.

Key words:"integration" teacher team;mechanical manufacture field;construction of teacher team

作者简介:贾海利(1979—),女,副教授,工学博士,研究方向为数控加工、职业教育研究.

基金项目:天津市普通高等学校本科教学质量与教学研究计划重点项目(2014shjg-1).

收稿日期:2015-04-27

中图分类号:G715

文献标识码:G712

文章编号:2095-0926(2015)03-0071-05