运动员的正念和主观幸福感:检验认知重新评估的中介效应

2015-04-15钟伯光张春青刘靖东

钟伯光 张春青 刘靖东

香港浸会大学体育学系

1 前言

运动员的生活是充满压力和应激的。 譬如,他们可能会日复一日地进行单调而枯燥的训练, 同时还要面对正式比赛中的激烈竞争以及领导和教练的期望带来的无形压力。 已有研究表明,运动员的主观幸福感和他们的运动表现有正向的关系[1]。近年来,以正念为基础的心理训练被看作是提升运动员运动表现和主观幸福感的一种训练方式[2]。 之前的研究也表明正念和情绪调节对个人的主观幸福感有积极的影响[3,4]。 Nyklíek (2011)[5]进一步提出正念和主观幸福感的关系可能受到情绪调节的中介作用。 Moore和Gardner (2011)[6]同样也指出以正念和接受为基础的运动员心理训练的调节机制也可能包含有情绪调节的中介作用。 然而,到目前为止运动领域还没有实证研究检验情绪调节在正念和主观幸福感相互之间可能的中介作用。 因此,本研究目的是检验情绪调节中的认知重新评估是否在正念和主观幸福感之间担当着中介的角色。

正念一词起源于东方佛教传统[7]。 目前,正念通常被描述为维持自己的注意力在当下的内部和外部经验上,觉察正在发生的事情,并抱有接纳和不做判断的态度[4,8-11]。 培养正念的方式一般包括冥想以及其他一些正念练习,包括正念呼吸和正念行走。 至今为止,正念已经被纳入到几个被广泛接受的以正念为基础的心理训练计划中,例如正念减压疗法(MBSR)[10]以及正念认知疗法(MBCT)[12]。 正念同样也被看作是一种天生的个人能力差异, 也就是说没有经过正念训练的个人也可能会体验到[4,13,14]。 伴随着正念在临床和人格心理学领域的广泛应用, 正念已经被引入到了运动领域来帮助提升运动员的运动表现和主观幸福感[2]。不少实证研究表明运动员的正念训练有助于改善他们的积极状态和降低消极状态[15-18]。 在许多与正念相关的正向结果中[19],正念与主观幸福感的关系得到了稳定的支持[4,20,21]。 高水平的正念与更多的积极情绪、 更少的消极情绪以及更多的生活满意度有关。 先前的研究表明以正念为基础的心理干预能够改善个体的主观幸福感, 包括一般人群[22]、临床人群[23]以及运动员群体[2]。

情绪调节指的是调整情绪体验或反馈的单个或多个方面的一个过程[24]。 适当的情绪调节被看作是日常生活中适应能力和主观幸福感以及健康的一个先决条件[5]。未达最佳标准或失调的情绪调节能力被认为是具有反向作用力的并且导致不好的主观幸福感[25]和躯体方面的疾病[3,26]。 作为一种情绪调节策略之一的认知,重新评估被认为能够通过刻意的重新解释情绪刺激来改变情绪影响和促进主观幸福感[3]。 此外,为实现更多的主观幸福感,个体应该培养多种情绪调节的策略[27]。

已有研究初步表明较高的正念水平与更好的情绪调节能力有关[4,28],情绪调节被描述为一个正念起作用的一个核心过程[19,29,30]。 情绪调节被看作是一个基于正念的心理干预起作用的一个潜在机制[31,32]。当意识到自己的评估时,正念会促进认知上的重新评估,为接纳当下的如其所是创造空间。 在一项横断研究中,Jermann等(2009)[33]发现正念和抑郁症的关系受到积极的重新评估的中介作用。

在运动领域, 情绪调节被看作是正念对运动表现起作用的多种可能的调节机制中的一个(例如,曝光、灵活性、不执着、反复思考的减少以及情绪觉察)[6,34,35]。然而, 情绪调节在运动员群体中正念和主观幸福感的中介作用并未被检验。因此,本研究采用结构方程模型(SEM)来检验认知重新评估对中国运动员的正念和主观幸福感的中介作用。 三种类型的中介模型被检验:(a)完全中介模型、(b)部分中介模型、(c)没有中介模型。

2 方法

2.1 参与者

本研究调查了397名(男225名,女171名,未报告性别1名)12至23岁的省级运动队运动员(M=15.56; SD=1.61)。 包括个人项目运动员342名,例如射箭、田径、羽毛球、击剑、体操、射击、游泳、乒乓球、网球和举重等,集体项目运动员55名,例如篮球、手球和水球等。

2.2 程序

来自香港浸会大学的伦理道德委员会批准了该项研究。本研究采用方便抽样的方法来招募运动员。研究者首先联系了教练员或者领队并向他们解释了本研究的目的,并要求他们允许研究者接触运动员。问卷调查在运动队队会前后或在训练开始前或结束后进行,大约需要10分钟。 运动员会以书面的形式被告知他们参与研究是出于自愿的,而且数据处理会保密。

2.3 测量工具

正念意识注意量表(MAAS)[4]。 此量表是由15个条目组成,单维度,用于测量个体的正念水平。量表采用6点式李克特计分方式,从“1几乎总有”到“6几乎没有”评分, 分数越高表明个体的正念水平越高。 该量表由Deng等翻译为中文并在大学生群体中进行了信效度检验[36],大学生群体中文版MAAS的内部一致性信度为α=0.85,重测信度为r=0.54。 在运动员群体中,该量表被钟伯光等进一步检验,且13条目的MAAS内部一致性和重测信度分别为α =0.86 和r =0.66[37]。

训练和比赛满意感量表(TCWS)[38]。 该量表由6个条目组成, 用于评估中国运动员在训练和比赛中的主观满意感。 所有的条目采用从“1强烈不同意”到“7强烈同意”的7点式李克特式评分方式。 该量表的内部一致性系数为α=0.75。

情绪调节问卷(ERQ)[3]。 该问卷由10个条目构成,用于评估两种情绪调节策略:认知重评(6个条目)和表达抑制(4个条目)。 使用7点式李克特计分方式(1强烈不同意,7强烈同意)进行回答。在该问卷中并没有反向计分条目。 此外,条目的表述方式上没有明确的指示哪一种调节策略与积极的或消极的结果有关。 在内部一致性信度上,认知重评分量表为α=0.79,表达抑制的分量表为α=0.73。 而两个分量表3个月时间间隔的重测信度为r=0.69。 本研究中,只是采用了认知重新评估的分量表。 在运动员群体中,张春青等的研究表明认知重新评估分量表在成年运动员和青少年运动员中的内部一致性信度和重测信度分别为α=0.73,α=0.60以及r =0.81,r=0.60[39]。

2.4 数据分析

研究者使用SPSS 21 对数据模型的偏态和峰态进行检验。偏态和峰态值处于-2到2之间表明数据是单维正态分布的。 接下来,中介作用模型将采用两个步骤来完成。 首先,正念、认知重新评估和主观幸福感的三个变量的测量模型会在Mplus 7[40]中进行检验,使用最大似然估计。如果数据不符合正态分布,则使用均值校正的最大似然估计MLM。其次,在三个嵌套的结构模型中检验认知重新评估对正念和主观幸福感的中介作用。模型拟合评估的指标包括:CFI和TLI大于等于0.90小于0.95表明模型拟合良好,大于等于0.95表明模型拟合更佳[41];RMSEA不超过0.05代表了模拟拟合良好,不超过0.08代表模型拟合合理[41,42]。

3 结果

3.1 描述性统计和变量之间的相关

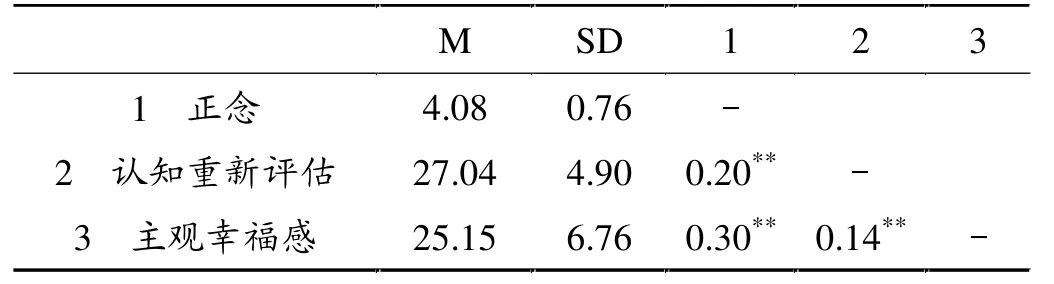

表1呈现了三个主要变量的平均数、标准差以及皮尔森相关系数。在正念、认知重新评估以及主观幸福感三者之间存在显著的正向相关。 结果表明高的正念水平的运动员有高的认知重新评估能力和主观幸福感水平, 而高认知重新评估能力的运动员也有高的主观幸福感水平。总之,各变量之间的显著相关被确认。因此,进一步的中介分析是可行的。

表1 主要变量的平均数(M)、标准差(SD)以及相关系数

3.2 中介分析

测量模型。 三个潜变量的测量模型包括:正念、认知重新评估以及主观幸福感。 最初的测量模型(模型1)的拟合指数很差。 基于模型拟合的修正指数(M1),认知重新评估的一个条目(条目5) 的因子负荷非常低(λ=0.237),并且同时负荷到正念和主观幸福感上。 在去掉条目5后,校正的χ2分析表明新模型的拟合度得到了显著的改善(模型2)。 然而,一个主观幸福感的条目(条目5)的因子负荷同样也非常低(λ=0.295),并且该条目同时也负荷到了正念上。 因此,确定了最终的模型(模型3),并且该模型的拟合非常好。 各个模型的拟合指数见表2。

表2 三个模型的拟合指数

结构模型。 在没有纳入中介因子认知重新评估的条件下, 从预测变量正念到结果变量主观幸福感的直接回归系数是显著的(β=0.33,P < 0.001)。 同样,在没有纳入结果变量主观幸福感的条件下, 从预测变量正念到中介因子认知重新评估的直接回归系数是显著的(β=0.17,P = 0.013)。 然而,从中介因子认知重新评估到结果变量主观幸福感的直接回归系数是不显著的,无论是控制(β = 0.05,P = 0.54)或者不控制(β = 0.12,P = 0.18)预测变量正念。 将三个变量都纳入模型后的回归路径系数见图1。 总之,我们可以得出结论是:尽管我们进一步确认了正念和主观幸福感以及正念和认知重新评估之间的关系, 我们无法确定认知重新评估在正念和主观幸福感关系之间的中介作用。

4 讨论

图1 正念、认知重新评估和主观幸福感之间的回归模型

本研究的目的是检验在运动员群体中认知重新评估是否是正念和主观幸福感的中介变量, 而结果并不能够支持认知重新评估的中介作用。 尤其是,认知重新评估和主观幸福感之间的回归关系在结构模型中不能够被建立。

认知重新评估和主观幸福感之间的关系需要被进一步检验。 认知重新评估和主观幸福感两者之间的相关系数是显著的, 这可能是由于认知重新评估中的一个条目同时负荷在主观幸福感和正念的维度上, 另外一个原因可能是本研究并未收集到足够多的年长的运动员(年龄>25岁),而认知重新评估能力的发展是随着年龄增加而成长的, 脑部前额叶区域有助于自我调节的部分在25岁之前尚未完全成熟[43]。 已有研究发现年龄较小和较大的个体在前额皮质(PFC)区域的激活上存在显著差别, 因此年龄较长的个体可能能够更好地运用情绪调节[43]。 从定量的角度上看,张春青等的研究发现情绪调节问卷两个分量表中成年运动员的内部一致性系数和重测信度都相对地高于青少年运动员[39]。

情绪调节作为基于正念和接受的心理干预和治疗中的中介作用和改变机制需要进一步的实证研究来支持[44]。 随着目前针对中国运动员的心理干预计划的发展[45],研究者可以在针对运动员的心理干预中检验认知重新评估对正念和积极的心理效应如主观幸福感以及心境方面的中介作用。 运动员的心境与运动表现关系密切[46],研究者可以进一步验证正念与积极和消极情绪的关系。 比如,情绪调节能力是否对运动员的正念和焦虑的关系起到中介作用, 进而可以防止运动员窒息(choking)现象的出现[18]。 再者,研究者需要调查情绪调节对正念和抑郁的中介作用, 这不仅有助于运动员表现的提高, 同时可以防止运动员出现反复思考(rumination)的问题。 对正念干预的中介效应调查可以有助于对正念干预计划的进一步发展, 帮助研究者和实践者进一步提高对运动员正念干预的有效性。

从实践层面上来说,本研究结果表明,实践工作者通过提升运动员的认知重新评估能力来改善运动员的主观幸福感时需谨慎,尤其是青少年运动员。未来的研究可以在年长的运动员群体中检验认知重新评估的中介作用, 同时也可以在非运动员的群体中进行进一步的检验。 另外,由于本研究采用的是横断设计,在检验中介效应时受到一定的局限性。 未来的研究可以采用纵向的长时设计或标准化的随机分组实验设计来进一步探讨认知重新评估在正念和主观幸福感关系中的中介作用。

[1] Raglin J. Psychological factors in sport performance: The mental health model revisited. J Sports Med,2001,31: 875-890.

[2] Gardner FL,Moore ZE. Mindfulness and acceptance models in sport psychology: A decade of basic and applied scientific advancements. Can Psychol,2012,54(3): 309-318.

[3] Gross JJ,John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect,relationships,and well-being. J Pers Soc Psychol,2003,85: 348-362.

[4] Brown KW,Ryan RM. The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. J Pers Soc Psychol,2003,84(4): 822-848.

[6] Moore ZE,Gardner FL. Understanding models of performance enhancement from the perspective of emotion regulation. Athl Insi,2011,3(3): 247-260.

[7] Nhat Hanh T. Miracle of mindfulness: A manual for meditation. Boston: Beacon,1976.

[8] Baer RA,Smith GT,Hopkins J,et al. Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment,2006,13(1): 27-45.

[9] Cardaciotto L,Herbert JD,Forman EM,et al. The assessment of present-moment awareness and acceptance-The Philadelphia Mindfulness Scale. Assessment,2008,15(2): 204-223.

[10] Kabat-Zinn J. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress,pain and illness. New York: Delacorte,1990.

[11] Kabat-Zinn J. Wherever you go there you are. New York:Hyperion,1994.

[12] Segal ZV,Williams JMG,Teasdale JD. Mindfulness -based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York,NY: Guilford Press,2002.

[13] Brown KW,Ryan RM. Perils and promise in defining and measuring mindfulness: Observations from experience. Clin Psychol Sci Prac,2004,11 (3): 242-248.

[14] Brown KW,Ryan RM,Loverich TM,et al. Out of the armchair and into the streets: Measuring mindfulness advances knowledge and improves interventions: Reply to Grossman (2011).Psychol Assess,2011,23: 1041-1046.

[15] Bernier M,Thienot E,Codron R,et al. Mindfulness and acceptance approaches in sport performance. J Clin Sport Psychol,2009,4: 320-333.

[16] Kaufman KA,Glass CR,Arnkoff DB. An evaluation of Mindful Sport Performance Enhancement (MSPE): a new mental training approach to promote flow in athletes. J Clin Sport Psychol,2009,4: 334-356.

[17] Thompson RW,Kaufman KA,De Petrillo LA,et al. One year follow-up of mindful sport performance enhancement (MSPE)with archers,golfers,and runners. J Clin Sport Psychol,2011,5: 99-116.

[18] 赵大亮, 张鸽子. 正念训练缓解武术运动员choking的研究.中国运动医学杂志,2013,32(9): 811-817.

[19] Brown KW,Ryan RM,Creswell JD. Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychol Inq,2007,18 (4): 211-237.

[20] Baer RA,Smith GT,Lykins E,et al. Construct validity of the Five-Facet Mindfulness Questionnaire in meditating and nonmeditating samples. Assessment,2008,15: 329-342.

[21] Brown KW,Kasser T,Ryan RM,et al. When what one has is enough: Mindfulness,financial desire discrepancy,and subjective well-being. J Res Pers,2009,43: 727-736.

[22] Fredrickson BL,Cohn MA,Coffey KA,et al. Open hearts build lives: Positive emotions,induced through loving-kindness meditation,build consequential personal resources. J Pers Soc Psychol,2008,95: 1045-1062.

[23] Zautra AJ,Davis MC,Reich JW,et al. Comparison of cognitive behavioral and mindfulness meditation interventions on adaptation to rheumatoid arthritis for patients with and without history of recurrent depression. J Consult Clin Psychol,2008,76: 408-421.

[24] Gross JJ. Antecedent- and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience,expression,and physiology. J Pers Soc Psychol,1998,74: 224-237.

[25] Gross JJ,Munoz RF. Emotion regulation and mental health.Clin Psychol Sci Prac,1995,2: 151-164.

[26] Denollet J,Nyklíek I,Vingerhoets AJJM. Introduction: Emotions,emotion regulation,and health. In AJJM Vingerhoets,I Nyklíek,J Denollet (Eds.),Emotion regulation. Conceptual and clinical issues (pp. 3-11). New York: Springer,2008.

[27] Quoidbach J,Berry E,Hansenne M,et al. Positive emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies. Pers Individ Dif,2010,49:368-373.

[28] Baer RA,Smith GT,Allen KB. Assessment of mindfulness by self-report - The Kentucky inventory of mindfulness skills.Assessment,2004,11(3): 191-206.

[29] Bishop SR,Lau M,Shapiro S,et al. Mindfulness: A proposed operational definition. Clin Psychol Sci Prac,2004,11 (3):230-241.

[30] Shapiro SL,Carlson LE,Astin JA,et al. Mechanisms of mindfulness. J Clin Psychol,2006,62(3): 373-386.

[31] Chambers R,Gullone E,Allen NB. Mindful emotion regulation: An integrative review. Clin Psychol Rev,2009,29: 560-572.

[32] Corcoran KM,Farb N,Anderson A,et al. Mindfulness and emotion regulation: Outcomes and possible mediating mechanisms. In AM Kring,DM Sloan (Eds.),Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnositc approach to etiology and treatment (pp. 339–355). New York: Guilford Press,2010.

[33] Jermann F, Billieux J, Lar i F, et al. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS): Psychometric properties of the French translation and exploration of its relations with emotion regulation strategies. Psychol Assess, 2009, 21: 506-514.

[34] Birrer D,Rthlin P,Morgan G. Mindfulness to Enhance Athletic Performance: Theoretical Considerations and Possible Impact Mechanisms. Mindfulness,2012,3: 235-246.

[35] Moore ZE. Theoretical and empirical developments of the Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) approach to performance enhancement. J Clin Sport Psychol,2009,4:291-302.

[36] Deng YQ,Li S,Tang YY,et al. Psychometric properties of the Chinese translation of the Mindful Attention Awareness Scale(MAAS). Mindfulness,2012,3: 10-14.

[37] 钟伯光,姒刚彦,刘靖东,等. 正念意识注意量表(MAAS)在运动员群体中的检验. 中国运动医学杂志,2013,32(12):1088-1094.

[38] 张力为,梁展鹏. 运动员的生活满意感:个人自尊和集体自尊的贡献. 心理学报,2002,34(2): 160-167.

[39] 张春青,钟伯光,姒刚彦,等. 情绪调节问卷在中国运动员和学生群体中的信效度检验. 中国运动医学杂志,2014,33(9):907-913.

[40] Muthén LK,Muthén BO. Mplus User’s Guide. Seventh Edition. Los Angeles,CA: Muthén & Muthén,1998-2012.

[41] Hu LT,Bentler PM. Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Struc Equa Model,1999,6(1): 1-55.

[42] Browne MW,Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. In KA Bollen,JS Long (Eds.),Testing Structural Equation Models (pp. 136–162). Newbury Park: Sage,1993.

[43] Opitz PC,Rauch LC,Terry DP,et al. Prefrontal mediation of age differences in cognitive reappraisal. Neurobiology of Aging,2012,33(4): 645-655.

[44] Gratz KL,Tull MT. Emotion regulation as a mechanism of change in acceptance- and mindfulness-based treatments. In RA Baer (Ed.) Assessing mindfulness and acceptance processes in clients,(pp. 107-133). Oakland,CA,New Harbinger Publications,2010.

[45] 姒刚彦,张鸽子,苏宁,等. 运动员正念训练手册. 北京: 北京体育大学出版社,2014.

[46] Zhang CQ,Si G,Chung PK,et al. Psychometric properties of the Brunel Mood Scale in Chinese adolescents and adults. J Sports Sci,2014,15: 1465-1476.