食品价格上涨对我国城镇各阶层居民社会福利的不同影响

2015-04-15杨天宇张品一

杨天宇 张品一

·国民经济·

食品价格上涨对我国城镇各阶层居民社会福利的不同影响

杨天宇 张品一

基于CHNS数据库2004年和2009年的数据,利用QUAIDS模型估计了食品价格上涨对我国各地区、不同阶层城镇居民社会福利的影响,研究发现:(1)食品价格上涨对城镇居民的社会福利造成了严重的负向冲击;(2)低收入者不但受食品价格冲击导致的社会福利损失更大,而且也更难以通过替代效应来进行缓冲;(3)不同省份的家庭受到的冲击有较大差别。经济较发达的省区和农业大省的城镇居民,受食品价格上涨的冲击较小;(4)中西部省区的低收入阶层,很可能是食品价格上涨中受冲击最大的群体,也是最需要救助的群体。这些结论说明,食品价格上涨对不同群体社会福利的影响具有异质性。

食品价格; 社会福利; 城镇居民; 价格弹性

一 引 言

近年来,全球食品价格持续上涨。根据联合国粮农组织(FAO)的统计数据,从2004年到2011年,全球食品价格上涨了105%。中国是一个13亿人口的农产品消费大国和进口大国,很难摆脱全球食品价格上涨的影响。根据国家统计局提供的居民食品消费价格指数,2011年1月与2004年1月相比,中国的食品价格上涨了73%,而在此期间的CPI指数只上涨了22%,食品价格的涨幅远远高于CPI的增长*参见国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn/)首页上的“年度数据”一栏。。在此背景下,本文主要研究食品价格上涨对我国城镇各阶层居民社会福利的影响。

由于食品是人类生活的必需品之一,食品价格的上涨必然会对不同阶层的社会福利产生负面的影响,尤其是对于发展中国家食品的净购买者来说更是如此。我国作为一个发展中的大国,绝大多数城镇居民都是食品的净购买者,也必然受到食品价格上涨的负面冲击。深入考察此次食品价格上涨对城镇各地区、各阶层居民造成的社会福利损失,对于政府制定有针对性的补贴政策,和国内外慈善或救助机构设计更有效的社会救助项目,都有重要意义。然而现有的国内外文献在研究食品价格上涨时,主要集中于研究食品涨价的原因,专门研究食品价格上涨与不同阶层居民社会福利之间关系的文献,在国内外都不多见。国内有一些文献研究了通货膨胀的福利成本(如龚六堂等,2005[1];陈彦斌和马莉莉,2007[2]),但只测算通货膨胀给全社会带来的福利损失,无法反映不同地区、不同阶层在通货膨胀时福利损失的差别。而且,这类研究只测算出总体通货膨胀对社会福利的影响,而未测算出某种生活必需品(如食品)的价格上涨对社会福利的影响。此外,这些关于通货膨胀福利成本的研究都普遍忽略了价格变化时不同消费品之间的替代效应,即消费者有可能用较便宜的消费品代替较昂贵的消费品。我国食品价格的上涨幅度要大大高于通货膨胀率,而且低收入阶层的恩格尔系数也远高于高收入阶层,在这种情况下,总体通货膨胀的社会福利成本并不能反映低收入阶层的社会福利损失,不利于决策者正确估计通货膨胀对居民社会福利的影响程度。

本文基于中国健康与营养调查(CHNS)数据库2004年和2009年的微观数据,估计了中国2004年以来食品价格上涨对不同地区城镇各阶层居民社会福利的影响,并考虑到了食品价格上涨时不同食品之间的替代效应,从而弥补了上述国内文献在这方面的缺陷。此外,本文运用最近发展起来的二次几乎理想需求系统模型(QUAIDS)估计食品价格对居民社会福利的影响,这种方法既可以处理不同食品间的可替代性问题,又不需要假定消费者的预算份额方程是线性的,因此估计结果比国内外文献使用的其他各类方法更加准确。

本文接下来的结构安排如下:第二部分为相关文献评述,第三部分具体介绍了二次几乎理想需求系统(QUAIDS)模型,第四部分是数据描述,第五部分对实证结果进行分析,最后是结论。

二 文献评述

按照估计方法的不同,研究食品价格波动与居民社会福利之间关系的文献可以分为以下两类:

第一类是计量回归和数值模拟方法。简单地说,计量回归方法就是以社会福利为因变量,以食品价格和其他影响社会福利的因素为自变量,运用各种计量方法进行回归分析。运用该方法的关键是准确衡量居民的社会福利。Friedman et al.(2011)[3]用巴基斯坦居民在食品价格变动前后的营养摄入变化来衡量社会福利变动, 而Budd(1993)[4]、Barrett和Dorosh(1996)[5]以及Minot和Dewina(2010)[6]都是利用价格变化和商品消费数量信息估算出的消费者剩余来衡量居民的社会福利。此类方法虽然便于计算,但是难以反映价格变化时不同消费品之间的可替代性。而且,只有在效用函数是拟线性的特殊情况下,该方法才能精确计算出消费者剩余,在计算时还需要假定消费者收入不变,这都是难以符合现实的。已有文献证明,中国的城镇居民在食品价格上涨时确实在用较便宜的食品来代替较昂贵的食品(Jensen和Miller, 2008)[7]。因此,上述计量回归方法并不适于研究中国食品价格上涨与居民社会福利的关系。

第二类是需求系统模型。该方法利用等价变量(Equivalent Variation,简称EV)和补偿变量(Compensation Variation,简称CV)衡量消费者福利。两者都是对价格变化引起的福利变化的合理度量。等价变量是以价格变化前的旧均衡状态为基准,要使旧均衡状态下消费者的效用与价格变化后的新均衡状态等价,就必须在价格变化前从他手中取走一定货币,那么取走的货币数量就成为等价变量。补偿变量则是以新均衡状态为基准,要使消费者的效用同他在旧均衡状态一样,必须要补偿给他一定的货币,那么,补偿的货币数量就称为补偿变量。要计算这两个变量,需要准确估计收入弹性和价格弹性,这就需要用到各种需求系统模型。最早的需求系统模型是1954年英国经济学家Stone在Stone-Geary效用函数基础上提出的线性支出系统模型(LES),这种需求系统把消费行为看成一个有机整体,在预算约束条件下,根据效用最大化原则求解马歇尔需求函数。然而,LES模型是基于Stone-Geary效用函数,该方法难以处理劣等品问题,忽略了商品之间的相互影响,因此在计算收入弹性时并不准确。随后Barten(1965)[8]和Theil(1965)[9]提出了Rotterdam模型,Christensen et al.(1975)[10]提出了超越对数模型,这些模型都企图克服LES模型的不足,但是都存在局限性。如Rotterdam模型需要假定固定参数,这使它只适用于C-D生产函数;而超越对数模型则缺乏足够的理论基础。Lluch(1973)[11]在LES的基础上提出了扩展的线性支出系统模型(ELES),该方法一度被广泛应用于研究消费结构问题。Deaton和Muellbauer(1980)[12]提出了几乎理想需求系统模型(AIDS),该模型既有超越对数模型那样灵活的函数形式,又有令人满意的理论基础,因此可以一阶逼近任何一种需求系统模型。该模型取代了ELES模型的地位,成为近30年广泛应用的需求系统模型。AIDS模型假设消费者行为满足PIGLOG ( Price-Independent Generalized Logarithmic) 型需求函数,预算份额是总消费支出的线性函数。在给定效用体系的水平上,该模型将需求表述为消费品价格和数量的函数,当消费品价格上涨时,需要一笔额外的货币来弥补消费者效用的减少,以使消费者效用在价格上涨前后保持相等。目前国外研究食品价格上涨与居民社会福利之间关系的文献,主要基于AIDS模型,如Leyaro et al.(2009)[13]、Vu和Glewwe(2011)[14]、Wood et al.(2010)[15]分别研究了坦桑尼亚、越南和墨西哥的食品价格上涨对当地居民社会福利的影响,这些文献运用的都是城镇居民的微观数据,他们都发现食品价格上涨对当地居民总体的社会福利产生了负面的冲击。

虽然AIDS模型得到了广泛应用,但Banks et al.(2003)[16]指出,如果消费者的预算份额方程是非线性的,那么使用AIDS模型会有一定的误差,他们进一步将AIDS扩展为二次几乎理想需求系统(QUAIDS)模型,在该模型中,预算份额的二次方是总消费支出的函数。对此的直观解释是,在总消费支出较低时,二次项代表的是奢侈品;而在总消费支出较高时,二次项代表生活必需品。这意味着,与AIDS模型相比,QUAIDS能够反映同种商品对某些收入群体可能是奢侈品,而对另外一些收入群体可能是必需品的现象,从而更加符合现实。该方法已经在国内外开始应用于研究居民消费支出问题(吴蓓蓓等,2011)[17],但很少用于研究居民社会福利问题。目前笔者仅见到Cranfield和Haq(2010)[18]、Alem(2011)[19]两篇未发表的文献,分别研究了全球的和埃塞俄比亚的食品价格上涨对居民社会福利的影响,而这两项研究各有缺陷。Cranfield和Haq(2010)[18]利用的是1996年114个国家的宏观数据,他们发现食品价格上涨对不同国家的城镇居民社会福利都有负面冲击。虽然该文样本范围较广,但由于宏观数据的限制,该研究完全忽略了食品价格上涨对不同地区、不同阶层居民社会福利的影响;而Alem(2011)[19]用的是埃塞俄比亚城镇居民的微观数据,并发现食品价格上涨对上述贫困和非贫困阶层的社会福利都有负面冲击,其中对贫困阶层社会福利的负面冲击更强。但他只是依据贫困线研究了食品价格上涨对埃塞俄比亚城镇贫困和非贫困阶层社会福利的影响,而且未考虑地区差别问题,这就大大削弱了该研究的政策含义,不利于政府和救助机构对各阶层制定有针对性的补贴政策。对于国内运用QUAIDS模型的文献,笔者只见到赵昕东和汪勇(2013)[20]一篇论文,该文利用中国居民收入调查数据(CHIPS),研究了食品价格上涨对中国城镇居民社会福利的影响,发现食品价格上涨对低收入阶层的社会福利负面影响大于高收入阶层。但由于该数据库缺少食品价格数据,他们只是估算了假想的食品价格上涨幅度将导致多大的福利损失,没有估算城镇居民是否真的在2004年以来的食品价格上涨中受到了福利损失,而且该研究也忽略了不同地区居民社会福利的差别。

相比之下,本文基于CHNS数据库提供的微观数据,利用QUAIDS模型研究了食品价格上涨对中国不同地区、多个阶层城镇居民社会福利的影响。本文的创新主要体现在三个方面:第一,利用QUAIDS模型,解决了食品价格上涨时不同食品之间的可替代性问题,从而更加符合中国消费者行为的实际情况;第二,运用的QUAIDS模型不需要假定消费者的预算份额方程是线性的,从而减少了计算误差;第三,基于CHNS微观数据,详细计算了真实的食品价格冲击对9个省区中5大社会阶层城镇居民的福利影响。因此,本文不但在计算方法上与国内外绝大多数文献相比更加可靠,而且即使与运用相同方法的文献相比,本文的估计结果也更加准确。

三 二次几乎理想需求系统(QUAIDS)模型

(一)补偿变量的计算

本文研究食品价格上涨对中国城镇居民社会福利的影响,需要用到补偿变量(CV)。即在价格发生变化之后,消费者要补偿一定数量的货币以保持自己原有的效用不变。利用家庭预算份额、价格变化和价格弹性,我们可以计算出补偿变量的具体数值。首先,补偿变量可以通过以下间接效用函数来表示:

U(x0+CV,p1)=U(x0,p0)

(1)

其中x代表家庭支出,p是消费品价格的向量形式。上标0和1分表代表价格变化前和价格变化后的时期。式(1)中的补偿变量CV还可以用家庭支出函数e(p,u)来表示,其中u代表效用:

CV=e(p1,u0)-e(p0,u0)

(2)

若价格变化后居民的社会福利下降,则CV为正值,若福利上升,则CV为负值。式(2)是隐函数形式,无法直接计算,只能用泰勒展开式做近似计算。如果我们不考虑价格变化时不同消费品之间的可替代性,只考虑商品价格变化对CV的一阶影响,可以对家庭支出函数做一阶泰勒展开来计算补偿变量CV:

(3)

其中wi表示在价格变化之前第i种商品消费支出占总支出的份额,Δlnpi表示第i种商品价格变化的比例。然而,当一种商品的价格上升时,家庭会寻找其他的替代商品,使该商品的消费量下降,替代商品的消费量上升。因此,如果不考虑商品之间的替代效应,仅仅用一阶近似的方式估算食品价格上涨对社会福利的影响,将会高估社会福利损失,造成估计结果的不准确。所以,我们需要对家庭支出函数做二阶近似,用二阶泰勒级数展开,这种处理方式就包括了商品间的替代效应:

(4)

(二)QUAIDS模型

二次几乎理想需求系统(QUAIDS模型)是在几乎理想需求系统(AIDS模型)的基础上进行的扩展。与AIDS模型相比,QUAIDS模型能够反映同种商品对某些收入群体可能是奢侈品,而对另外一些收入群体可能是必需品的现象。QUAIDS模型的效用函数形式为:

(5)

其中,x是总消费支出,p是消费品价格的向量形式,a(p)是价格p的一次齐次函数,b(p)和λ(p)是价格p的零次齐次函数。与AIDS模型一样,lna(p)是超越对数函数形式:

(6)

而b(p)则是C-D型价格集合形式:

(7)

其中i和j代表各类商品,i,j=1,…,n。函数λ(p)的形式为:

(8)

根据罗伊恒等式求解,可得消费支出份额方程为:

(9)

其中,wi是商品i的消费支出份额,αi表示第i种商品的边际消费倾向,pj表示第j种商品的价格指数,γij表示i商品的消费方程中j商品价格的变动百分比对i商品消费支出的影响,x为人均总消费支出,a(p)为综合价格指数。本文研究食品价格对社会福利的影响,除了考虑各类食品价格的影响之外,还需要引入社会经济变量集合(设为zh),以控制家庭之间的偏好结构差异和异质性。此时上述消费支出份额方程可改写为:

(10)

其中,zh= (z1,…zL)为社会经济变量的向量形式。这一模型仍然满足微观经济学对经济人的三个基本约束,即可加性、零次齐次性和对称性。为了推导出消费支出弹性和需求价格弹性的计算公式,首先我们将wi分别对lnx和lnpj求偏导数:

(11)

(12)

根据高级微观经济学中消费支出弹性和马歇尔非补偿需求价格弹性、希克斯补偿需求价格弹性的定义,我们用以下公式计算消费支出弹性(具体推导过程参见附录):

(13)

马歇尔(非补偿的)需求价格弹性公式则由下式给出:

(14)

其中δij是克罗内克函数(Kronecker delta),若i=j则δij=1,若i≠j则δij=0。在式(13)和式(14)的基础上,根据斯勒茨基方程,可以得出希克斯(补偿)需求函数的价格弹性:

(15)

然后可以根据式(4)估计食品价格上涨前后的补偿变量CV,从而得出食品价格上涨对居民社会福利的影响。

形如式(10)的消费支出份额方程可以用两种方法来估计,一是最大似然估计,二是非线性似不相关回归,其中后者可以通过可迭代的广义非线性最小二乘法求得。相对来说,非线性似不相关回归的计算过程比较简单,在估计过程中可以更方便地应用Stata软件,因此大多数研究者都采用似不相关回归来估计QUAIDS模型。本文也将采用非线性似不相关回归来估计食品价格上涨对中国城镇居民社会福利的影响。

四 数据来源和描述统计

为了能够以家庭为单位获得城镇家庭收入和各种食品价格的微观数据,本文使用了中国健康与营养调查(CHNS)数据库。CHNS是由美国北卡罗来纳大学卡罗纳人口中心、美国营养与食品安全局、中国疾病预防控制中心联合进行的。该调查在1989-2011年间共进行了9次,其目的是为了研究国家和地方政策对于居民营养和健康的影响。调查范围涉及中国的辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州9 个省(自治区)。我国食品价格从2004年开始上涨,特别是2008年食品价格出现大幅上涨。因此,本研究从CHNS2009和CHNS2004中选择相同的城镇家庭,CHNS2004中共调查城镇家庭1453户,这些家庭出现在CHNS2009中的有1424户,剔除数据缺失的家庭后,有效家庭为1407户。我们将以这些家庭为样本来研究食品价格上涨对城镇居民社会福利的影响。

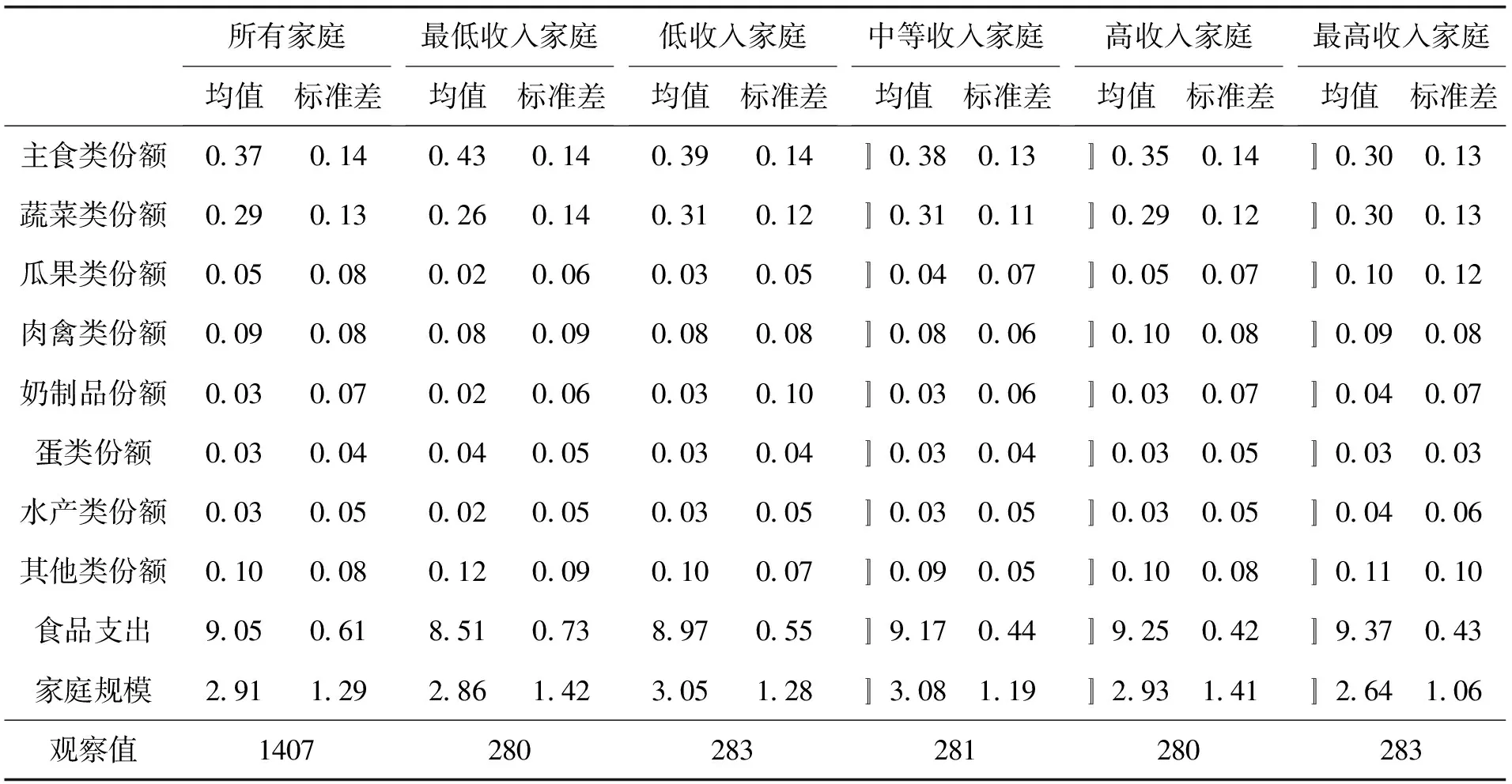

本文以CHNS数据库中提供的“家庭三天食品实际总消费数量”和社区调查数据中的“食品价格”数据为基础。CHNS调查均用食品代码代替食品名称,CHNS2004和CHNS2009均使用2002年版《中国食物成分表》中的代码。我们通过《中国食物成分表(2002)》找到各代码对应的食品,完成食品代码和食品名称的转换,进而将食品消费量和价格进行匹配,得到家庭的食品消费金额和各类食品的消费份额。根据研究需要将CHNS中调查的城镇家庭按家庭收入的高低分为五个阶层,每阶层各占20%,依次为最低收入阶层、低收入阶层、中等收入阶层、高收入阶层和最高收入阶层。本文将分析这五个阶层受食品价格的影响。

CHNS调查中有41种食品的数据。根据常用食品分类方法和本文研究的需要,将这40多种食品分为8大类:主食类、蔬菜类、瓜果类、肉禽类、奶制品类、蛋类、水产类及其他。划分食品大类的方法可以减少分析变量的个数,减少分析难度。对于各大类食品的价格,我们以各大类中所含食品的支出份额为权重对所含食品的价格进行加权平均而得出。在2004-2009年间,8大类食品都有较大幅度的上涨。具体地说,如果以2004年的食品价格为100,则到了2009年,主食、蔬菜、瓜果、肉禽、奶制品、蛋类、水产品和其他类的价格指数分别为125.63、160.57、145.79、146.37、124.79、129.13、131.57、136.54*根据CHNS2004和CHNS2009数据库中8大类食品价格的数据计算得出。。

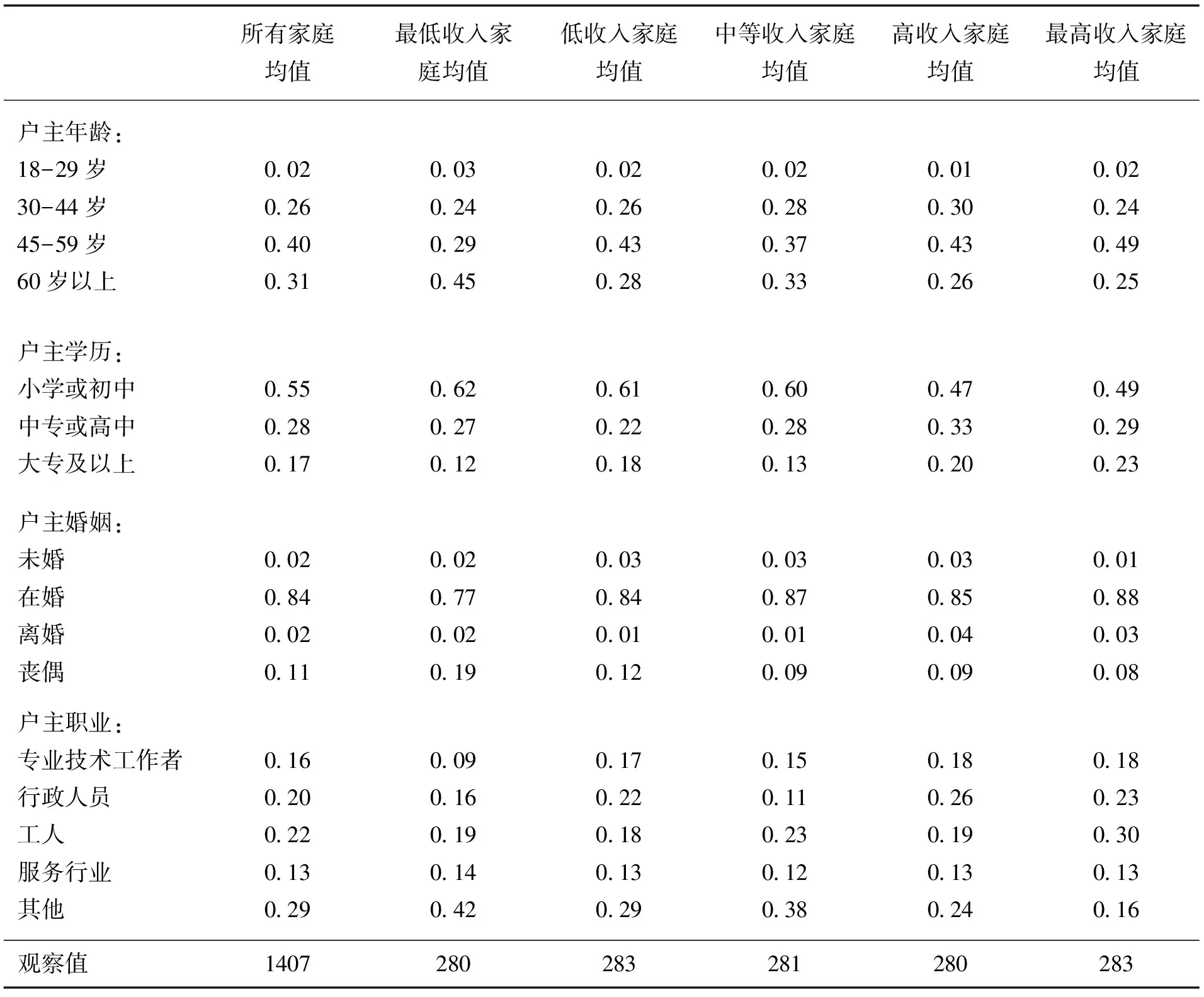

本文假设家庭的主要决策是由户主做出的,户主的特征,如年龄、受教育程度、职业、婚姻状况等都对家庭的食品消费偏好产生影响。因此本文将家庭规模、户主年龄、婚姻、受教育程度和职业作为控制变量,这些变量均以CHNS调查中的数据采集方式为依据。其中家庭规模即为家庭成员的数量,用数据1,2,…,n表示。而户主年龄、婚姻状态、受教育程度和职业都用虚拟变量组来处理,所选取的省略变量分别为“45-59岁”、“已婚”、“小学或初中水平”、“行政人员”。表1和表2给出了本文主要变量的描述性统计结果。

表1 主要变量的描述性统计(1)

表2 主要变量的描述性统计(2)

五 实证结果与分析

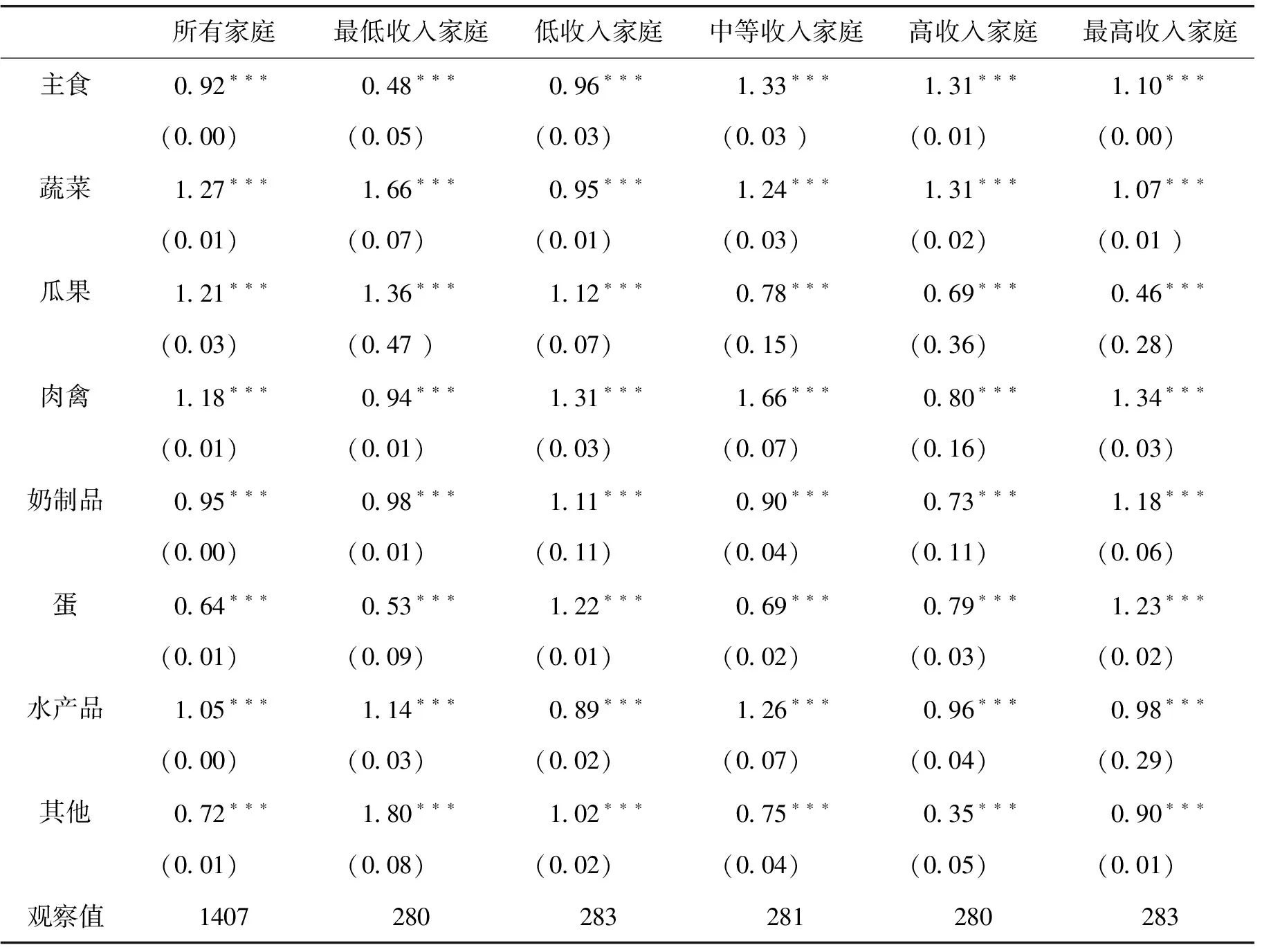

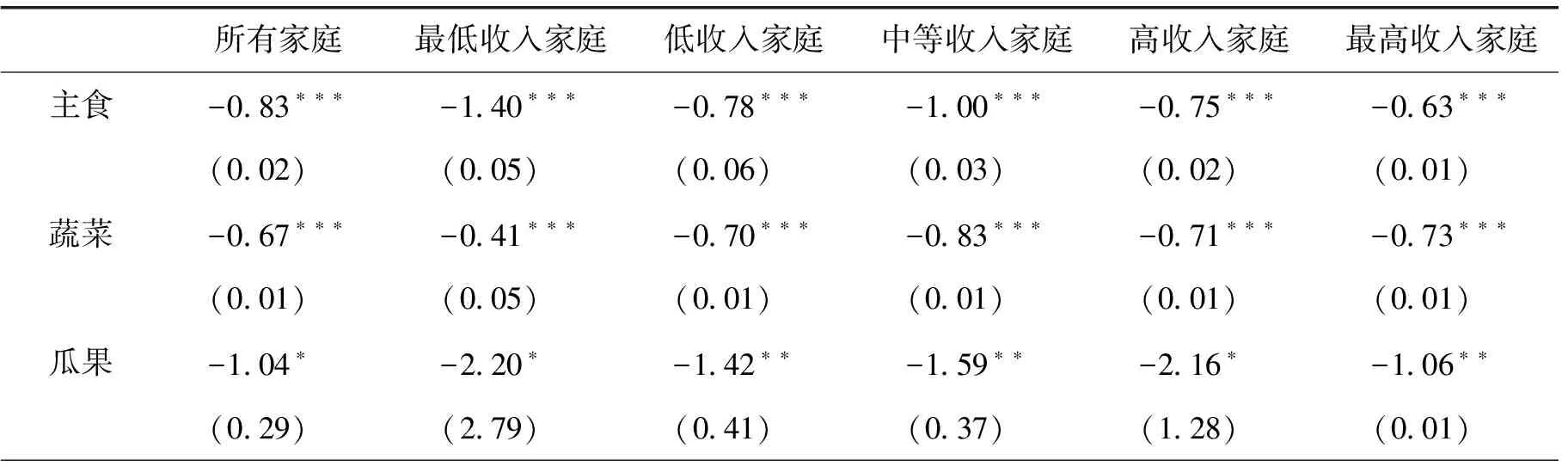

本文的估计程序是,首先根据式(13)求出消费支出弹性,然后根据式(14)和式(15)估计马歇尔(非补偿)价格弹性和希克斯(补偿)价格弹性,再根据式(4)估计食品价格上涨前后的补偿变量CV,从而得出食品价格上涨对居民社会福利的影响。表3是我国城镇家庭各阶层消费支出弹性的估计结果。从整体上看,所有城镇家庭的蔬菜类、瓜果类、肉禽类和水产类的支出弹性都大于1,而主食类、奶制品、蛋类和其他的支出弹性都小于1。这说明,当收入上升时,家庭要消费较多蔬菜瓜果类和肉禽水产类食品,而较少地购买主食类和奶制品、鸡蛋类食品。但对于不同阶层,收入上升对食品消费量的影响是不同的。随着收入从最低收入阶层到最高收入阶层的递增,主食、蛋类、肉禽和奶制品的支出弹性呈波动上升趋势,蔬菜、瓜果、水产品和其他类的支出弹性呈波动下降趋势。

表3 支出弹性

注:括号内的数字为标准差;***、**和*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

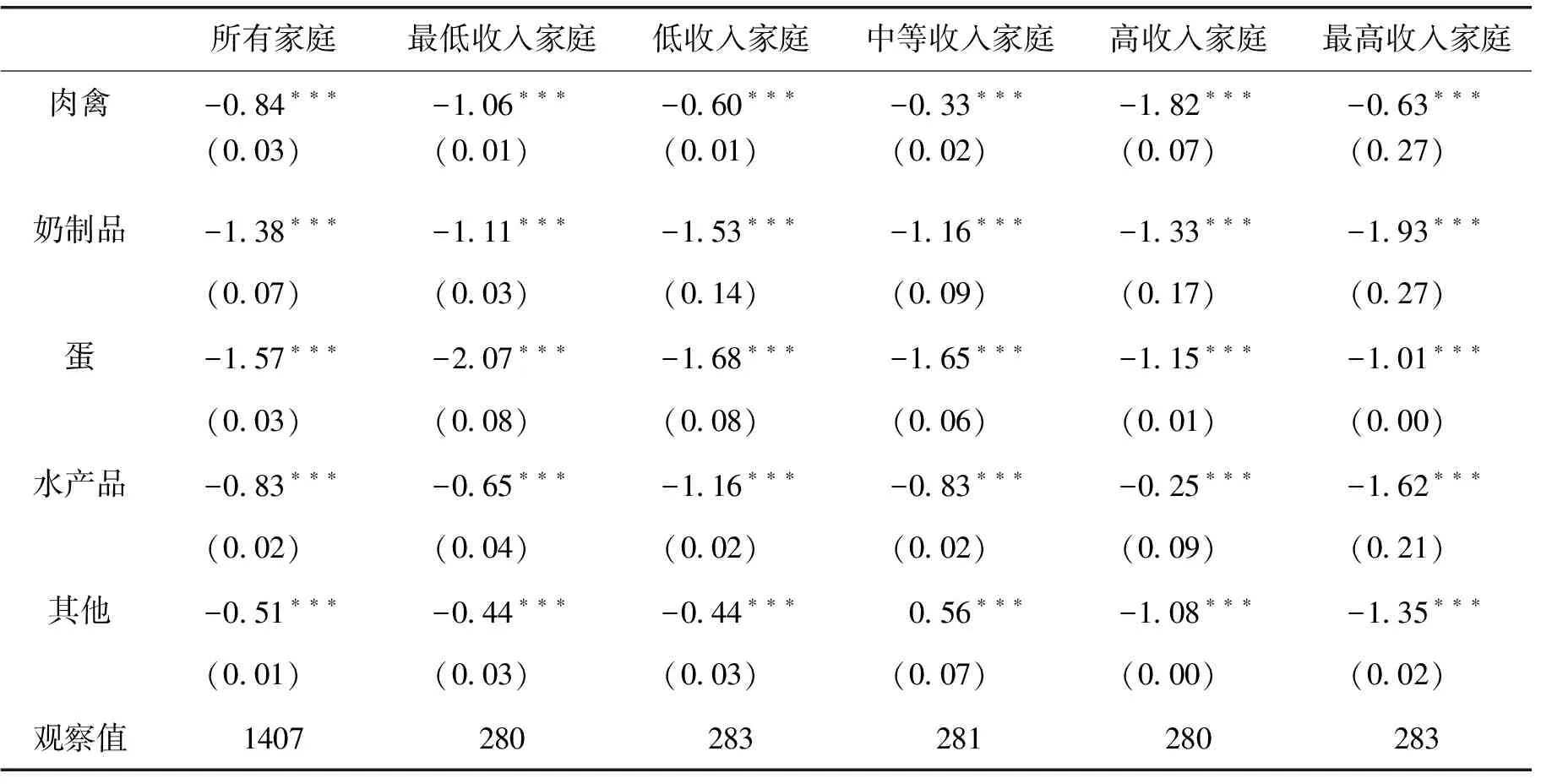

通过支出弹性可进一步求出非补偿价格弹性和补偿价格弹性。表4、表5分别列出了各阶层城镇家庭非补偿价格弹性和补偿价格弹性的估计结果。从表4和表5可以看出,所有阶层家庭的补偿价格弹性均为负,并且所有家庭的非补偿价格弹性估计值在10%的置信水平上均显著,这说明当食品价格上升时,所有家庭的食品消费量都会减少。瓜果、奶制品和蛋类食品的非补偿价格弹性均大于1,这意味着当所有食品的价格以相同的幅度上升时,瓜果、奶制品和蛋类的需求量会以更大的幅度下降。主食、蔬菜、肉禽、水产品和其他类的非补偿价格弹性小于1,表明这些食品是缺乏弹性的,即这些食品因价格变化引起的需求量变化会小于其自身价格的变化幅度。

表4 马歇尔(非补偿性)自价格弹性

(续上表)

注:括号内的数字为标准差;***、**和*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

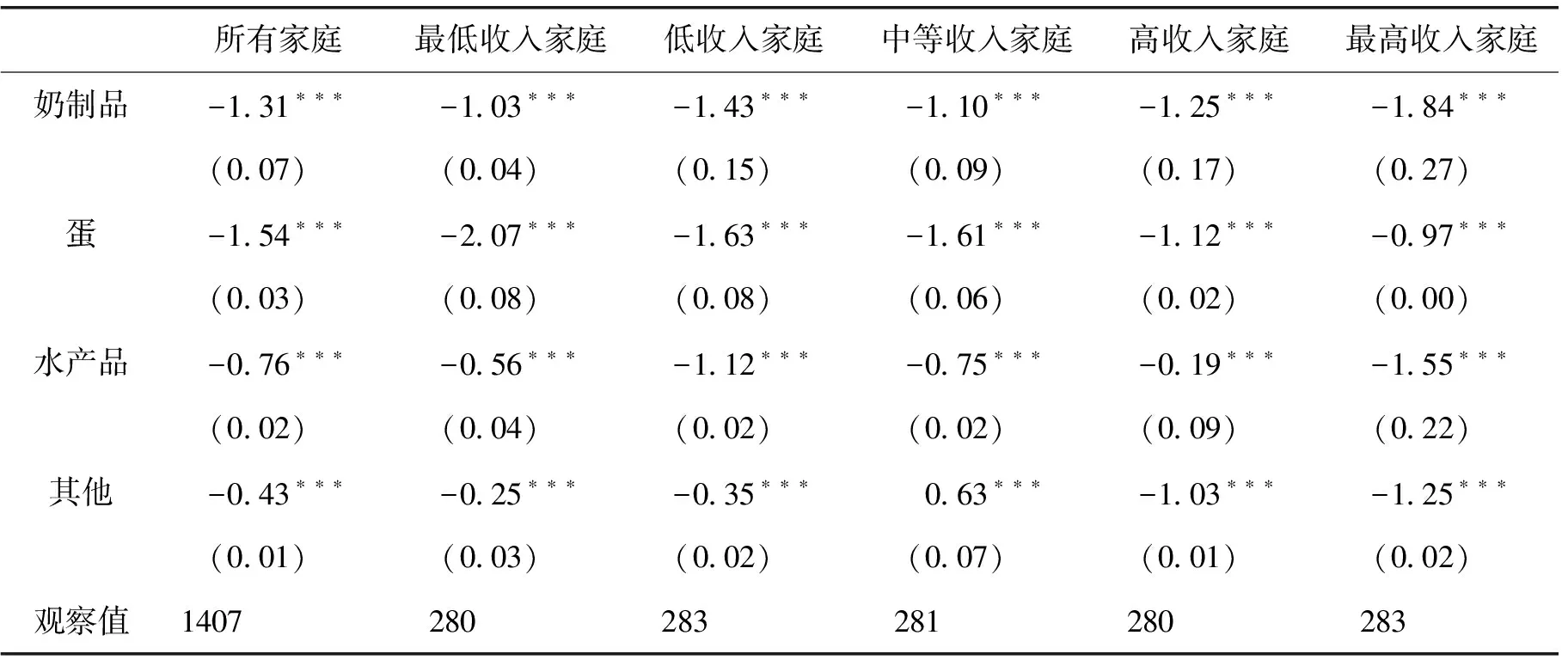

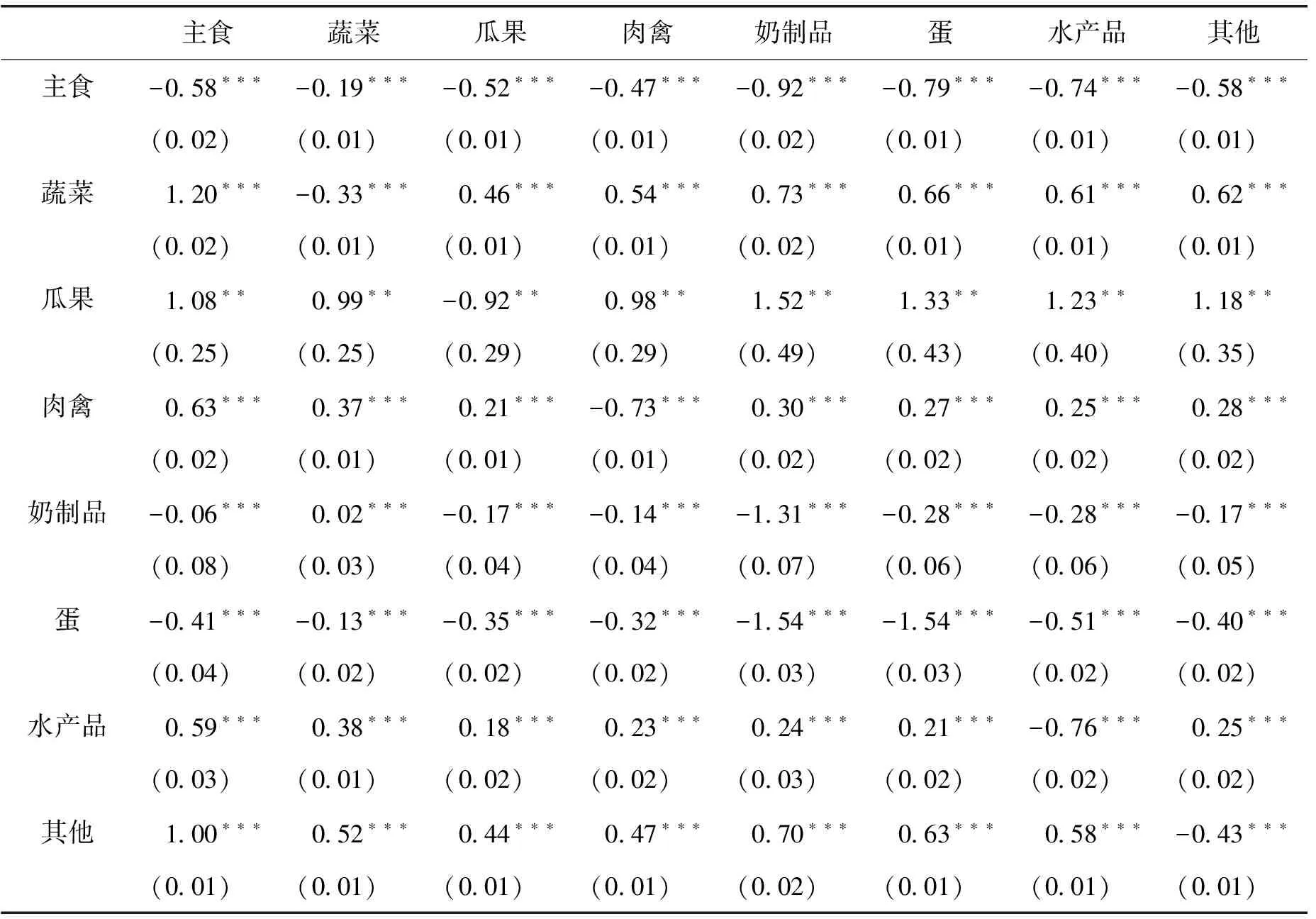

从表5可以看出,补偿价格弹性的绝对值普遍小于非补偿价格弹性的绝对值,这说明当食品价格上涨时,消费者会用较廉价的食品替代较昂贵的食品,这样就减少了对较昂贵食品的消费量,使得补偿价格弹性和非补偿价格弹性之间存在差异,这将会减少食品价格变动的影响。为了具体揭示食品之间的替代效应,我们在表6中列出了各种食品间的补偿价格弹性。从表6可知,各食品间存在相互替代或互补的关系,如在大多数情况下,主食和奶制品、蛋类与其他所有类型食品的补偿价格弹性为负,即主食和奶制品、蛋类与其他类型食品互为互补品;而蔬菜、瓜果、肉禽和水产品与其他所有类型的补偿价格弹性均为正数,即蔬菜、瓜果、肉禽和水产品与其他类型食品互为替代品。这一结论在很大程度上符合我们的直觉。表5和表6的计算结果证实了Jensen和Miller(2008)[7]的结论,即中国城镇居民在食品价格上涨时确实存在食品消费的替代效应。因此,在研究食品价格的福利影响时,不能只看食品自身价格的变化,还要考虑不同食品间的替代效应,这正是以QUAIDS方法为代表的需求系统模型的优点。

(续上表)

注:括号内的数字为标准差;***、**和*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

表6 各食品之间的希克斯(补偿性)价格弹性(以所有家庭为例)

注:括号内的数字为标准差;***、**和*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

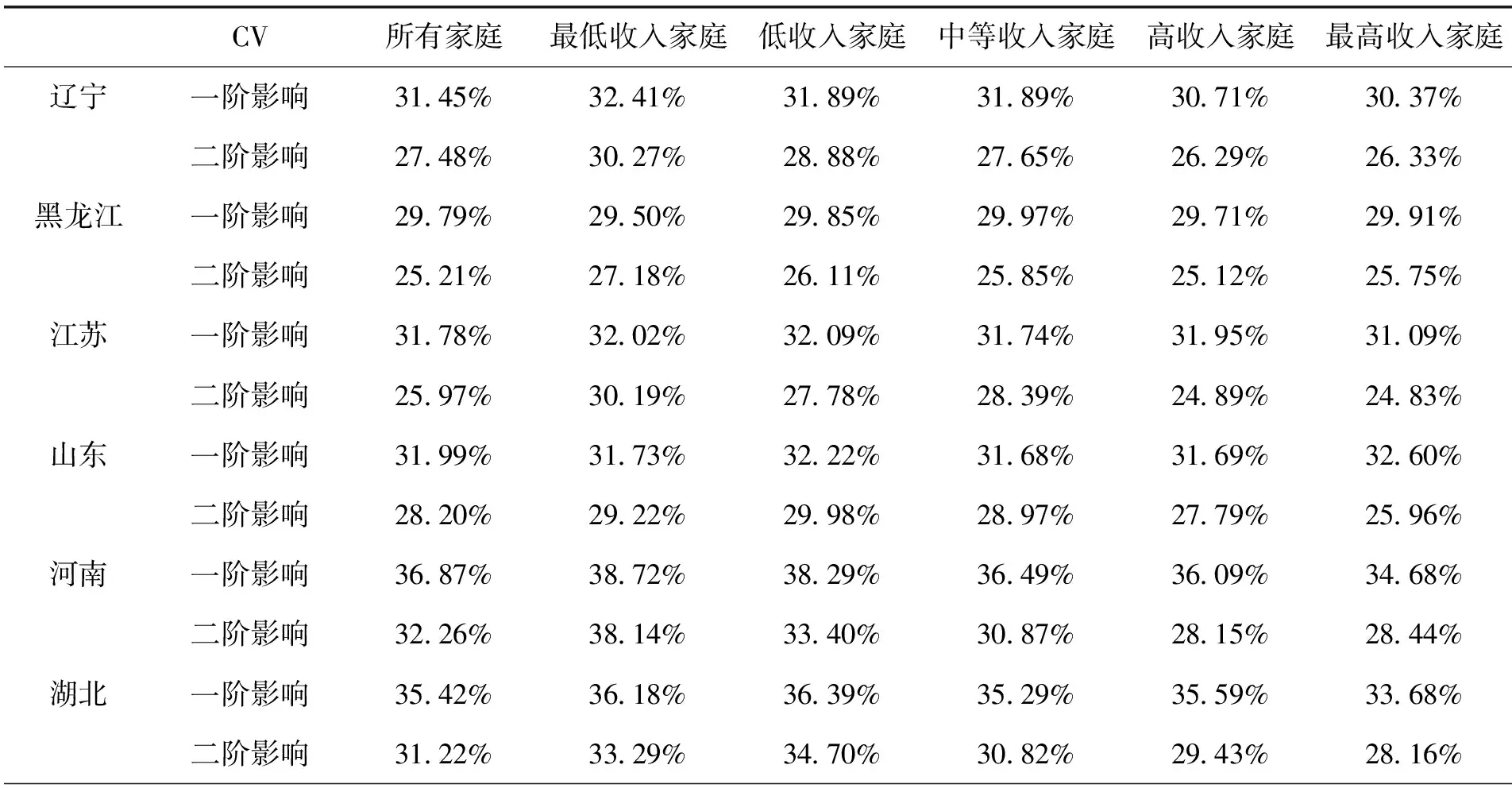

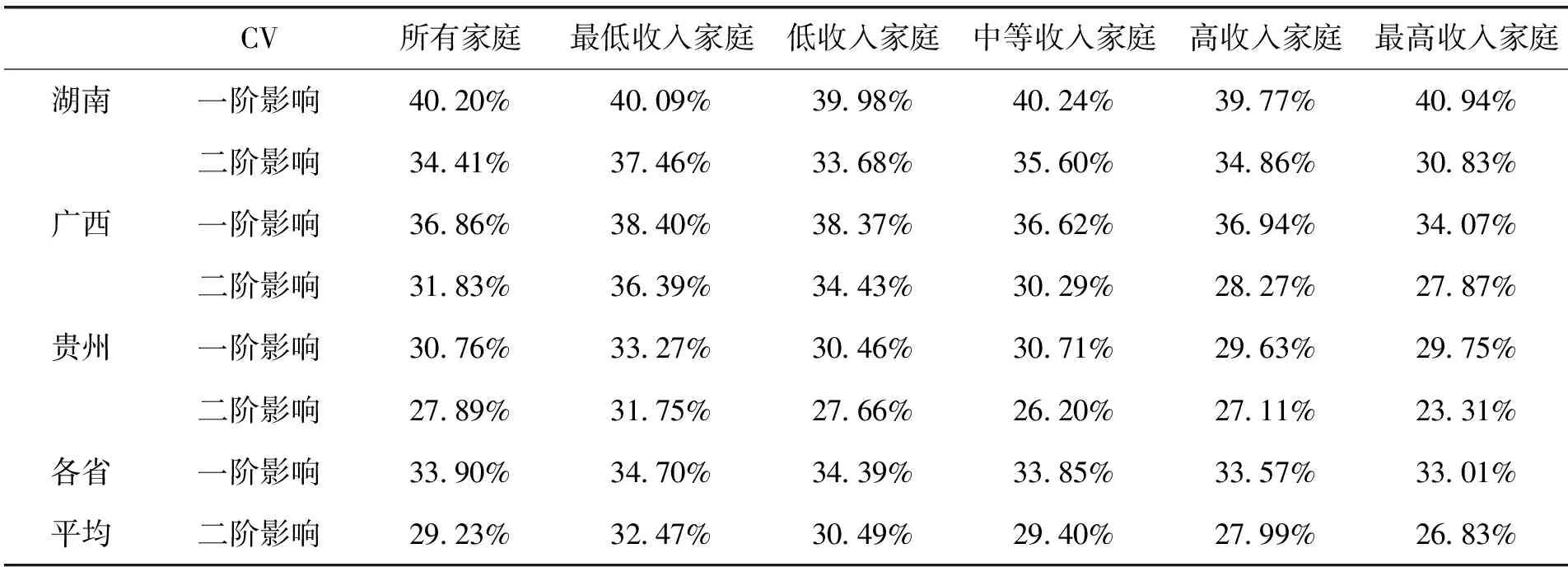

利用2004年和2009年的食品价格数据,和2004年的居民补偿价格弹性数据,我们可以得到不同阶层家庭的补偿变量(CV)的估计结果,该结果即为食品价格上涨对各阶层社会福利的影响。表7列出了9个省区城镇居民各阶层社会福利的相对变化。由于CV的含义是补偿变量,即在价格发生变化之后,消费者要补偿一定数量的货币以保持自己原有的效用不变。因此表7中各个百分比的含义是,在2004-2009年的价格上涨期间,各地区和各阶层的消费者需要比涨价前多支出百分之几的货币开支,才能维持价格变化之前的福利水平。我们首先利用式(3)得到食品价格对居民社会福利的一阶影响,即CV1;然后利用式(4)得到二阶影响,即CV2。2004-2009年间,所有家庭的一阶福利变化的平均值为33.90%。这说明,我国城镇居民需要在2009年比2004年多支出 33.90%的食品开支,才能达到与价格变化前(2004年)相同的福利水平。不过,一阶影响没有考虑价格变化时各食品之间的相互替代,高估了社会福利的损失,因此我们需要关注食品价格对社会福利的二阶影响。如前所述,如果居民用较廉价的食品代替较昂贵的食品,则CV2显然将低于CV1。从表7可以看出,所有地区和阶层的CV2都低于CV1,这再次证明替代效应是客观存在的。根据CV2的计算结果,在这5年中城镇居民因食品价格上涨而导致的平均社会福利损失,约为食品支出的29.23%。根据国家统计局网站首页上的“年度数据”一栏提供的数据,2004年到2009年间居民消费价格指数(CPI)累计上涨到12.76%, 城镇居民受食品价格上涨而损失的福利(29.23%)远大于该时期内CPI的上涨。

从各阶层的情况来看,大多数地区的CV1都出现了随收入上升而波动下降的情况,但这个趋势在黑龙江、山东和湖南并不明显。但如果看CV2的话,所有省区的CV2都出现了明显的下降趋势。虽然不是单调下降,但表7却明显地显示出,所有省区收入较高阶层的CV2要小于收入较低的阶层。这意味着,收入越高的家庭,因食品价格上涨的冲击而带来的社会福利损失越小;而收入越低的家庭,受食品价格上涨而导致的社会福利损失越大。而且,产生这种差别的主要原因在于各阶层的替代效应不同。从各省的平均值来看,最高收入阶层和最低收入阶层之间CV1的差距约为1.6%,而CV2差距则在5%以上。这说明,最低收入阶层要比最高收入阶层多支出5%以上的食品开支去维持价格上涨前的消费水平。同时,各阶层本身CV1和CV2的差距也不同,收入越高阶层的二者差距就越大,这说明收入越高的阶层越有能力用较便宜的食品代替较昂贵的食品。这个结果意味着,在收入较低的阶层所消费的食品中,价格较低的生活必需品比重较大,当食品涨价时,此类食品难以用价格更低的食品来代替;而在收入较高的阶层消费的食品中,高价食品比重较大,因此在食品涨价时,用价格较低的食品来代替高价食品的可能性也更高。这说明,低收入者不但受食品价格冲击导致的社会福利损失更大,而且也更难通过替代效应来缓冲。

表7 2004-2009年各省区不同层次家庭福利的相对变化

(续上表)

从各省区的情况来看,东北和东部沿海省份的城镇居民,受食品价格上涨的冲击较小;而大多数中西部省份的城镇居民受食品价格上涨的冲击较大。其中湖南城镇居民的社会福利损失最多,达到了34.41%,超过平均值5个百分点以上。但贵州城镇居民的社会福利损失相对较低,仅为27.89%,还低于山东省,这可能与当地居民的食品消费结构和食品贸易成本有关。各省的分阶层情况也有差异。其中辽宁、黑龙江、江苏和山东的城镇各阶层社会福利损失差距相对较小,而河南、湖南、湖北、广西和贵州的各阶层社会福利损失差距较大,尤其是在河南,最低收入阶层和最高收入阶层的福利损失差距接近10个百分点。总的来看,经济较发达的省区和农业大省的城镇居民,受食品价格上涨的冲击较小。各省区不同阶层的差别,真实地反映了这些省区内部城镇居民不同阶层的社会福利差距,可以为各地区政府制定有针对性的补贴政策提供参考。从测算结果来看,中西部省区内部不同阶层的社会福利损失差距要比东部省区更大。这意味着,中西部省区的低收入阶层,很可能是食品价格上涨中受冲击最大的群体,也是最需要救助的群体。由于CHNS数据库本身的局限,我们只能列出9个省区城镇居民不同阶层的社会福利损失情况,将来如果数据可得性进一步改善,我们还可以用同样的方法计算出更多省区城镇居民不同阶层的社会福利损失情况。

六 结 论

本文采用CHNS数据库2004年和2009年的数据,以QUAIDS模型为估计方法,计算了2004-2009年食品价格上涨对我国各地区、不同阶层城镇居民社会福利的影响。与国内外文献相比,本文的估计方法既可以处理不同食品间的可替代性问题,又不需要假定消费者的预算份额方程是线性的。且本文的数据来源更加广泛,可以反映真实的食品价格冲击所导致的9个省区中5大社会阶层的社会福利损失。因此,我们的估计结果与已有文献相比更加准确。从以下结论可以看出本文与已有文献的区别:

1.食品价格上涨对城镇居民的社会福利造成了严重的负向冲击。总计在这5年中城镇居民因食品价格上涨而导致的平均社会福利损失,约为食品支出的30.51%,超过了在这期间居民消费价格指数(CPI)的上涨幅度。该结论与已有文献基本相同。

2. 从各阶层的情况来看,家庭收入越低,因食品价格上涨而导致的社会福利损失越大。同时,各阶层食品替代效应的情况也不相同。家庭收入越低,食品价格上涨的一阶影响和二阶影响的差距就越小。这意味着,低收入者不但受食品价格冲击导致的社会福利损失更大,而且也更难以通过替代效应来进行缓冲。与已有文献相比,只有赵昕东和汪勇(2013)[20]一篇论文研究了食品价格上涨对不同阶层社会福利的影响。但本文的研究是基于实际的食品价格上涨对不同阶层社会福利的影响,而赵昕东和汪勇(2013)[20]只估算了假设的食品价格上涨幅度对不同阶层社会福利的影响。

3. 从各地区的情况来看,不同省份的家庭受到的冲击也有较大差别。经济较发达的省区和农业大省的城镇居民,受食品价格上涨的冲击较小。已有文献较少研究食品价格上涨对不同地区各阶层家庭社会福利的影响。而本文对各省区不同阶层居民的估计结果,真实地反映了这些省区内部城镇居民不同阶层的社会福利差距。这是本文的主要创新之处。从测算结果来看,中西部省区内部不同阶层的社会福利损失差距要比东部省区更大。这意味着,中西部省区的低收入阶层,很可能是食品价格上涨中受冲击最大的群体,也是最需要救助的群体。

上述结果表明,食品价格上涨对我国不同地区、不同阶层城镇居民的冲击程度是不同的。因此,如果政府和国内外各类慈善或救助机构,能够根据上述情况有针对性地制定各种补贴或救助计划,特别是根据不同地区低收入阶层社会福利损失的实际情况进行补贴,将会更有效地减少某些地区城镇低收入家庭所受到的负向冲击,防止城镇贫困家庭的境况恶化,从而起到减轻贫困、增进城镇居民社会福利的作用。

[1] 龚六堂, 邹恒甫, 叶海云. 通货膨胀与社会福利损失[J]. 财经问题研究, 2005, (8):3-10.

[2] 陈彦斌, 马莉莉. 中国通货膨胀的福利成本研究[J]. 经济研究, 2007, (4):30-42.

[3] J. Friedman, S.Y. Hong, and X. Hou. The Impact of the Food Price Crisis Consumption and Caloric Availability in Pakistan[R]. The World Bank: Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper, No.66305, 2011.

[4] Budd, J. W.. Changing Food Prices and Rural Welfare: A Nonparametric Examination of the Cte D’Ivoire[J].EconomicDevelopmentandCulturalChange, 1993, 41(2): 587-603.

[5] C. B. Barrett, and P. A. Dorosh. Farmers’ Welfare and Changing Food Prices: Nonparametric Evidence from Rice in Madagascar[J].AmericanJournalofAgriculturalEconomics, 1996, 78(2): 656-669.

[6] N. Minot, and R. Dewina. Impact of Food Price Changes on Household Welfare in Ghana[R]. Paper prepared for the U.K. Department for International Development, 2010.

[7] R.T. Jensen, N.H. Miller. The Impact of the World Food Price Crisis on Nutrition in China[R]. Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Working Paper, No.08-039, 2008.

[8] Barten, A. P.. Consumer Demand Functions under Conditions of Almost Additive Preferences[J].Econometrica, 1965, 32(1-2): 1-38.

[9] Theil, H.. The Information Approach to Demand Analysis[J].Econometrica, 1965, 33(1): 67-87.

[10] L. Christensen, D. W. Jorgenson, L. J. Lau. Transcendental Logarithmic Utility Functions[J].AmericanEconomicsReview, 1975, 65(3):367-383.

[11] Lluch, C.. The Extended Linear Expenditure System[J].EuropeanEconomicReview, 1973, 4(1): 21-32.

[12] A. S. Deaton, and J. Muellbauer. An Almost Ideal Demand System[J].AmericanEconomicReview, 1980, 70(3): 312-326.

[13] V. Leyaro, O. Morrissey, and T. Owens. Food Price Changes and Consumer Welfare in Tanzania 1991-2007[J].SchoolofEconomics,UniversityofNottingham:CREDITResearchPaper 10/01, 2009.

[14] Linh Vu, Paul Glewwe. Impacts of Rising Food Prices on Poverty and Welfare in Vietnam[J].JournalofAgriculturalandResourceEconomics, 2011, 36(1): 14-27.

[15] B. Wood, Nelson C. Nogueira. Food Price Crisis: Welfare Impact on Mexican Households[J].InternationalAgriculturalTradeResearch, 2010, 23(1):1-25.

[16] J. Banks, R. Blundell, A. Lewbel. Quadratic Engel Curves and Consumer Demand [J].ReviewofEconomicsandStatistics, 2003, 79(3): 527-539.

[17] 吴蓓蓓, 陈永福, 于法稳. 基于收入层QUAIDS模型的广东省城镇居民家庭食品消费行为分析[J]. 中国农村观察, 2012,(4):59-69,94-95.

[18] J. Cranfield, Z. Haq. What Impact Has Food Price Inflation had on Consumer Welfare? A Global Analysis[R]. Paper Presented at the AARES-2010 Conference, 2010.

[19] Alem, Yonas. The Impact of food Price Inflation on Consumer Welfare in Ethiopia: A Quadratic Almost Demand System Approach[A]//In Alem, Yonas.EssaysonShocks,Welfare,andPovertyDynamics:MicroeconometricEvidencefromEthiopia[M]. University of Gothenburg, 2011.

[20] 赵昕东, 汪勇. 食品价格上涨对不同收入等级城镇居民消费行为与福利的影响——基于QUAIDS模型的研究[J]. 中国软科学, 2013, (8):154-162.

[引用方式]杨天宇,张品一.食品价格上涨对我国城镇各阶层居民社会福利的不同影响[J].产经评论,2015,6(3):125-139.

附录:式(13)-(15)的推导过程:

(13)消费支出弹性εi,又称为预算弹性(budgetelasticity):

(14)马歇尔(非补偿的)需求价格弹性:

当i≠j时,

当i=j时,

(15)希克斯(补偿)需求函数的价格弹性:

根据斯勒茨基方程:lnhi(p,u)=lnyi(p,e(p,u))

其中hi(p, u)是希克斯需求函数,yi(p, x)为马歇尔需求函数。两边对lnpj求偏导数:

The Impact of Food Price Inflation on Social Welfare in Urban China

YANG Tian-yu ZHANG Pin-yi

Based on CHNS data of 2004 and 2009, this paper estimated the impact of food price inflation on social welfare in urban China using the quadratic almost ideal demand system (QUAIDS) model. Compared with existing literatures, the method in our paper is more accurate. The results show that the food price inflation has a negative impact on urban residents. Meanwhile, the low-income households, who have limited access to other kinds of food for substitution, are influenced more adversely than high-income ranks. What’s more, there is great difference of welfare loss between provinces. The low-income households in middle and western China are the most adversely influenced in China. The households in developed and big agricultural provinces are less affected by food price change. These findings imply that the impact of food price inflation is heterogeneous to different classes and provinces.

food price; social welfare; urban household; price elasticity

2014-12-30

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国经济的结构性减速与结构性改革”(项目编号:13JJD790036,主持人:杨天宇)。

杨天宇,经济学博士,中国人民大学经济学院教授,研究方向宏观经济学;张品一,中国人民大学经济学院博士生,研究方向宏观经济学。

F061.4

A

1674-8298(2015)03-0125 -15

[责任编辑:郑筱婷]

10.14007/j.cnki.cjpl.2015.03.010