张仲景的病因分类思想❋

2015-04-14李宇铭

李宇铭

(1.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700;2.香港中文大学中医学院,香港)

张仲景的病因分类思想❋

李宇铭1,2

(1.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700;2.香港中文大学中医学院,香港)

张仲景的病因分类思想按《金匮要略》病因三条的论述,其中包含两种病因层次,分别为“正邪内外关系”与“生活致病成因”,两者皆以正气内因为桥梁。若与陈无择的三因说比较,张仲景的病因属于“广义病因”,其中包含现代中医学的“病因病机”含义在内;陈无择的病因属于“狭义病因”,是指导致病机发生之前的各种致病因素。

《金匮要略》;病因;分类;张仲景

张仲景的病因分类思想最明确的论述见于《金匮要略》“千般疢难,不越三条”,这一病因思想多与陈无择《三因极一病证方论》(简称《三因方》)的病因思想作比较,认为陈无择的三因分类源于《金匮要略》。其实,两书所载的病因分类虽然同样分为三条,但两者的思想截然不同,故试对《金匮要略》中的病因思想作深入分析。

1 张仲景的病因分类方式

从《金匮》一篇2条的论述,文中虽然并无“病因”一词,但在文中明确地说“千般疢难,不越三条”,即指所有疾病的原因不超过三条所列的原则,下称为“病因三条”。可是,原文中对于病因的分类虽然写成了“三条”,但三条的内容并非在同一层次,实当分为两大类的疾病成因,现论述如下。

1.1 “正邪内外”关系

“病因三条”的前一二条强调“正邪内外”关系。前两条说:“一者,经络受邪,入脏腑为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也”。这两条虽然分开论述,实际上是讨论一个问题的两面,透过经络与脏腑的外内关系,按邪气是否从经络进入脏腑作论述,若邪气不进入脏腑而只在经络属于“外所中”,若邪气进入脏腑则属“内所因”。这两句虽然主要从邪气的角度论述邪气是否入内的问题,实质更注重的是正气是否充足,这才是决定邪气是否入内的成因。“内所因”即是指“内在的原因所致”,此内在原因即是指本条前段所论的:“风气虽能生万物,亦能害万物,如水能浮舟,亦能覆舟,若五脏元贞通畅,人即安和”。邪气是否入内,决定于五脏元真之气是否通畅,此即正气与邪气相对的概念,若正气充足而流畅周身,则邪气无从内入。

1.2 “生活致病”成因

“病因三条”的第三条提出导致疾病发生的各种生活致病成因:“三者,房室金刃,虫兽所伤,以凡详之,病由都尽”。本条论述的疾病成因与前述两条的层次截然不同,是导致疾病的其他成因,尤其刀伤、虫兽咬伤等,这些成因与正气、邪气基本无关,即使人体元真通畅,这些生活上的外在原因亦可导致疾病发生,与一般正虚而邪入的发病观念不同。

不过这一类成因之中,部分亦能导致正气受伤。如在第三条的后半部继续说:“更能无犯王法,禽兽灾伤,房室勿令竭乏,服食节其冷、热、苦、酸、辛、甘,不遗形体有衰”,后列的“房室”、“服食”的太过,均可导致身体“竭乏”、“形体有衰”,提示正气受伤的原因可由生活的各种因素所致。实际上,即使“金刃”、“虫兽”、“犯王法”以及“灾伤”等原因导致身体受伤,结果也是导致人体正气受损,继而可能导致邪气内入的原因。故此第三条所表达的是强调生活上各种原因皆可导致正气受伤。

1.3 两种病因层次

“病因三条”的论述层次不同,可分为两大层次的病因概念。病因三条的前两条,从“正邪内外”的角度论述病因,本已将人体发病的一般机制论述完毕,是从最高层次机理上以正邪关系解释各种疾病发生的成因,揭示疾病的“轻”、“重”差异。轻病是由于内在脏腑的元真通畅,故此即使邪气进入经络,亦不会内侵脏腑;重病即是由于内在脏腑的元真不通,因此邪气能够从经络流传脏腑,文中说“客气邪风,中人多死”,邪气内入脏腑是导致死亡的原因,故属重病。

病因三条的前两条实际上已将人体内外疾病成因的总则彻底说清,到第三条则是对发病成因作补充,由于前两条讨论的是正邪内外关系,其中的邪气即是“水能浮舟,亦能覆舟”而成,但为何会出现“五脏元真不通畅”的内所因还未说明,故此第三条即是为补充此内所因的生成原因,指明正气受伤与各种生活上的成因有关。对于疾病的发生可分为两种层次,一者为人体内的正邪内外原因,二者则是人体外的生活因素。

1.4 病因三条皆以“内所因”为桥梁

“病因三条”之间的关系是以第一条所说的“内所因”为共通点,强调正气的重要性,内在元真不通则邪气入内;其后两条均是围绕“内所因”作深入阐述,第二条表示内在元真通畅则邪气不入内,第三条则讨论导致“内所因”的生活成因。

顺带一提的是,三条之中首两条的写作方法特殊,若是从病情由浅至深而言,一般写作体例应当先将“二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也”一句放在第一条,其后再说邪气内入“一者,经络受邪,入脏腑为内所因也”。可是张仲景却刻意将两条颠倒,以“内所因”一句放在第一条,强调内因对邪气入内的决定性。纵观整段《金匮要略》一篇2条的文字,全文多次强调内因的作用,不少其他生活上的致病成因也是需要通过内所因的作用而致病,如房室、饮食,若能有节而不伤正气则未必成病。

2 张仲景“病因三条”与陈无择“三因说”比较

张仲景的“病因三条”概念与陈无择的“三因说”甚为不同,透过两者比较有助于认清张仲景病因分类思想的理论特点。

2.1 以陈无择“三因说”对比张仲景“病因三条”

陈无择在《三因极一病证方论·三因论》说:“然六淫,天之常气,冒之则先自经络流入,内合于脏腑,为外所因;七情,人之常性,动之则先自脏腑郁发,外形于肢体,为内所因;其如饮食饥饱,叫呼伤气,尽神度量,疲极筋力,阴阳违逆,乃至虎狼毒虫,金疮踒折,疰忤附着,畏压溺等,有背常理,为不内外因。”《金匮》有言:千般疢难,不越三条,以此详之,病源都尽。如欲救疗,就中寻其类例,别其三因,或内外兼并,淫情交错;推其深浅,断其所因为病源,然后配合诸证,随因施治,药石针艾,无施不可。[1]”对于陈无择的三因说与《金匮》三因,在现代中医学中多作以下比较。

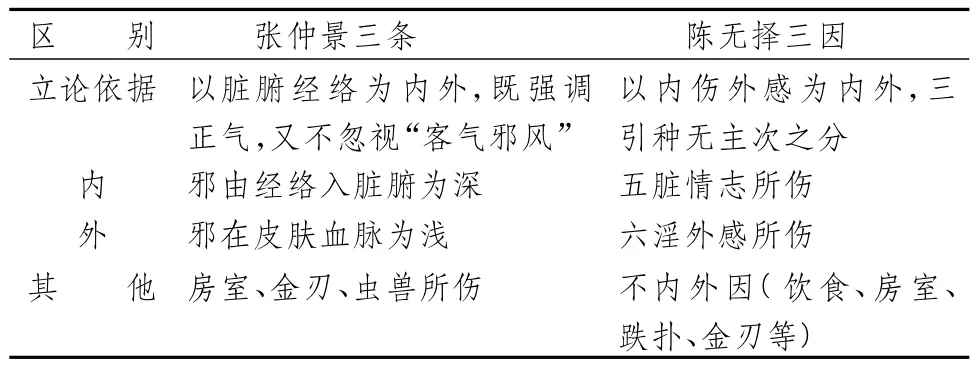

以上比较,看似两者均有“三条”能平衡对照,实际上是站在陈无择三因说的角度改造张仲景病因三条的思想。《金匮》的病因三条本身并非分为“内因”、“外因”与“不内外因”,三因是陈无择的说法,《金匮》原文中只有说“外皮肤所中也”,是指外在皮肤受邪,这并非等于“六淫外感所伤”的概念,况且即使是“内所因”,仍然是指邪气入内,故此张仲景所说的“内外”是部位概念,而非“病因”概念。

表1 张仲景病因学与陈无择三因论的区别[2]

陈无择对三因的论述虽然明确提起《金匮》的病因三条,但其内容却与《金匮》所论相差甚远。《金匮》病因三条重在讨论发病机理,而陈无择的三因说较为简单,提出六淫邪气是“外因”,七情致病是“内因”,有悖常理的为“不内外因”,此三者是从导致疾病的因素出发,而不是讨论疾病发生的机制。陈无择未讨论为何六淫邪气何时从经脉内侵脏腑、何时不内侵。

2.2 以张仲景“病因三条”对比陈无择“三因说”

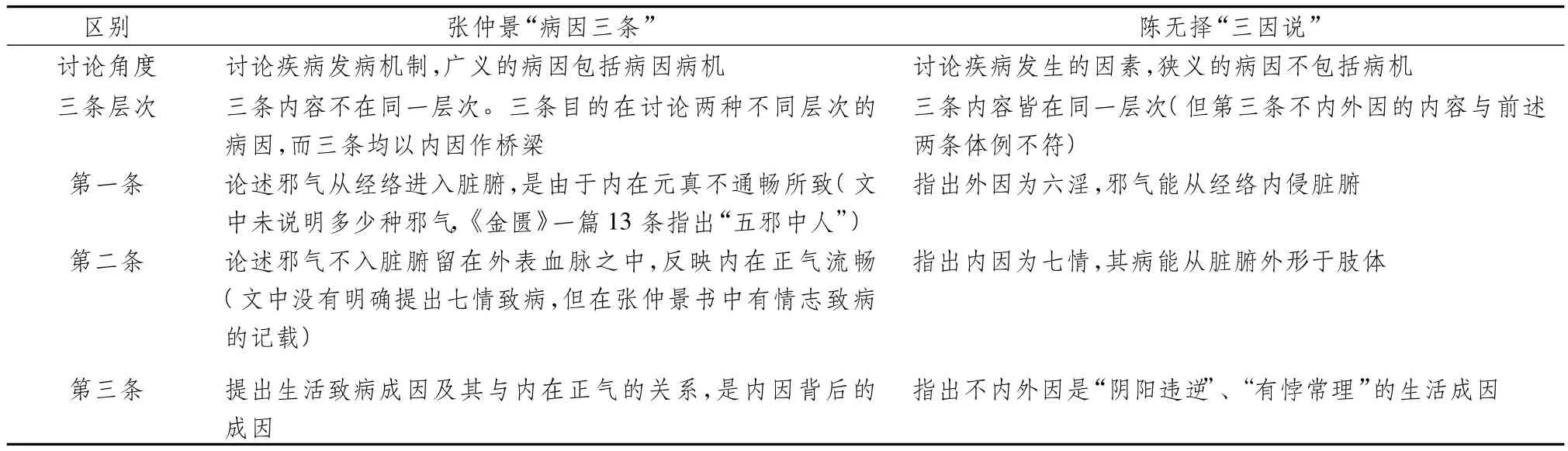

《金匮》病因三条分两个层次讨论疾病原因,三条之中均重视内因,相对来说邪气与生活致病成因则可属于“外因”,至于陈无择的三因则是平等关系,未说明何者最为重要;《金匮》病因三条未明确指出有多少种邪气,也未提出七情致病。张仲景的“内因”泛指人身体内的正气盛衰,而陈无择则明确邪气为“六淫”,内因为“七情所伤”,其内因概念较为局限;《金匮》第三条的生活致病成因与人体内在因素可有密切关系,更可以是“内因”背后的成因,故此不得称为“不内外因”,而陈无择的不内外因只是列能致病的各种其他原因,但未指出其对人体有何影响,现将两者的区别总结如下表。

2.3 “情志”致病属于“生活致病”成因

在《金匮》病因三条之中,没有明确提到“情志致病”,甚至整个《金匮要略》第一篇中亦无论及情志,然则从张仲景的角度情志致病当属于哪种类别?实际上,在张仲景书中没有明确提出“七情”、“情志”之说,其对情志致病的论述较少,其中较为明确的有两条。

一是《金匮》八篇1条说:“师曰:病有奔豚,有吐脓,有惊怖,有火邪,此四部病,皆从惊发得之。师曰:奔豚病从少腹起,上冲咽喉,发作欲死,复还止,皆从惊恐得之。”这条明确地说,奔豚等4种病皆从“惊发”得之,明确提到“惊”可致病。尤其文中将“惊”与“火邪”并列。在《伤寒论》114条中明确提到“火邪”之意:“太阳病,以火熏之,不得汗,其人必躁;到经不解,必清血,名为火邪。”火邪即是运用“火熏”等方法导致体内出现火热邪气,“火法”在《伤寒论》中是指“误治”的方式,属当时医者或民间常见的治病方法。

表2 张仲景“病因三条”与陈无择“三因说”比较

二是《金匮》六篇18条:“五劳虚极,羸瘦腹满,不能饮食。食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑,缓中补虚,大黄虫丸主之。”本条中的“忧伤”属于情志致病,而忧伤是与饮食伤、饥伤、房室伤、劳伤等并列的原因,这些病因在“病因三条”中属于第三条的“房室”、“服食”等因。由此可知,张仲景对于情志致病的认识属于“生活致病”因素之一,情志可以影响正气成病。

由此推论,不单情志致病属于病因三条的“生活致病”成因,甚至如“误治”等各种其他生活中的致病因素均包含在内。故此病因三条说:“以凡详之,病由都尽”,这句话本身并非指向“病因三条”的全部三条内容,而是专指第三条而言:“以凡详之”中的“凡”话。《说文解字》说:“凡,最括也”,凡即是“皆”、“一切”、“概括”的意思,第三条所说的“房室金刃,虫兽所伤”只是举例,以此角度包含的一切生活层面成因,即是所有疾病的生活缘由。

2.4 陈无择“三因说”的不足之处

陈无择的三因分类有不少不足之处。如第一条:六淫解释为“天之常气”,若为“常气”而非邪气为何能够侵犯人体?六淫邪气在触冒之后,并非必然“自经络流入脏腑”;第二条“七情”若为“人之常性”则不当致病,七情太过则成病,且七情“先自脏腑郁发”以后,如何“外形于肢体”?实际上郁发的不是七情,而是七情影响正气以后,透过元真之气流向肢体;尤其是第三条不内外因的解释,说成“阴阳违逆……有背常理”的生活因素,然则六淫与七情若然能致病亦当属“阴阳违逆”,如此解释“不内外因”仍未能清晰定义,其实这“不内外因”的分类,主要目的在于表述“六淫与七情之外”的其他原因。

陈无择三因说的创新点在于明确提出了“七情”属内因,其余观点可以说已经包含在《金匮》病因三条之内,但却未能体现得到《金匮》病因三条的深意。其理论虽然分为三条,其实只是将疾病成因分为两类以及两类以外的其他原因,可以说是对病因解释的一种简化方法。

2.5 张仲景广义病因与陈无择狭义病因

从上文讨论可以理解“病因”的概念演化。现代的病因学说受陈无择“三因说”的影响,病因概念简化为“致病的成因”,即导致病机发生之前的各种因素,可称为“狭义病因”。而从张仲景的角度来看,“狭义病因”较为接近“生活致病成因”,亦称为“病由”,不同点在于张仲景的“生活致病成因”并不包括邪气。张仲景所讨论的“病因”或称“病源”,除了生活致病成因之外,亦包含发病机理在内,即现代中医“病机”的概念,可称为“广义病因”。由此观之,张仲景的“病因”包含了现代中医学中的“病因”与“病机”含义在内。

3 总结

张仲景病因三条的原意,其实本身并非一种“内外因”的分类方式,其“内外”属部位概念,疾病的发生均是“正邪内外关系”的结果,“内所因”之中皆有正邪二者在内。

若以病因三条的思想对病因分类作引申讨论,由于“内所因”强调的是内在正气是否充足,因此“邪正内外”亦可理解为正气属内因、邪气属外因,若正气充足则邪气不入内,符合“正气存内,邪不可干”的发病学思想;至于“生活致病成因”,相对于“邪正内外关系”是两种不同的病因层次,可以说前者属外因,后者属内因。两组“内因”与“外因”均是相对而言,可以说各种正气因素必然称为内因,生活致病成因必然称为外因,而“邪气”则视乎站在哪一种对比,可内可外。

本文透过分析病因三条的原意,并与陈无择三因说作比较,对于认识张仲景的病因分类思想以及厘清中医发病学理论发展的源流皆有重要意义。

[1]宋·陈无择.三因极一病证方论[M].北京:中国医药科技出版社,2011:22.

[2]陈纪藩.中医药学高级丛书——金匮要略[M].北京:人民卫生出版社,2000:45.

R228

:A

:1006-3250(2015)09-1061-03

2015-02-18

2009年度科技部基础性工作专项(2009FY120300); 2013年度科技部973计划课题(2013CB532003)

李宇铭(1981-),男,香港人,香港中文大学中医学院讲师,医学博士,中国中医科学院中医基础理论研究所在站博士后,从事仲景学说理论研究。