小说描写的认知转喻机制

2015-04-13张艳玲

张艳玲

(郑州成功财经学院 外语系,河南 郑州 451200)

前 言

在传统意义上,转喻被看作是一种特殊的语言现象、一种修辞手段涉及到词汇之间的替代关系。随着认知科学的不断发展,人们发现转喻和隐喻一样是一种“思考、行为、谈话的日常思维方式”。[1]但是,长期以来转喻站在隐喻的影子里,没有得到足够的重视和研究。直到1999年,转喻才逐渐引起学术界的关注,甚至一些认知学家认为转喻对于语言和认知来说更为根本,是一种普遍的思维方式和认知推理过程。

对文学语篇的研究不能局限于文学领域,对文学语篇的产生和理解这一复杂认知过程的研究,仅靠语言学家的工作是不够的。[2]在多学科交叉研究盛行的今天,文学语篇的研究依赖于各领域专家的共同协作和努力。小说是一种文学体裁,所以人们更多关注的是小说中转喻的修辞功能,而忽略了其认知性。近几年,认知语言学与文体学的界面研究逐渐引起国内外学术界的关注,但是从认知转喻角度剖析小说的研究还很少。Pankhurst尝试从认知角度分析了转喻在文学小说SongofSolomon中的语境重建(recontextualization)作用,并指出转喻的思维方式不但适用于理解日常口语交流而且适用于理解叙事小说。[3]卢卫中和刘玉华从认知角度分析了转喻在小说叙事语篇构建中的作用,也证实了转喻在语篇理解中的重要作用。[4]

一、转喻与图式理论

从认知角度看,解读语篇就是通过认知推理在大脑中建构出连贯的语篇世界。“连贯不仅是一种形式上的概念,而且是一种认知心理概念”。[5]转喻和隐喻是语篇生成和理解的重要机制,在语篇连贯的构建方面起着重要作用。[6]描写是小说必不可少的一个要素,我们的研究试图运用认知转喻理论分析读者在理解小说中的描写部分时是如何激活大脑中的知识结构,构建出有意义的、连贯的语篇世界的。

1.转喻的认知机制

认知语言学家认为转喻是一种普遍的认知思维方式,但对于转喻的定义和运作机制持不同观点。Lakoff认为转喻是在同一域即理想化认知模式(Idealized Cognitive Models)内的概念映射(mapping)过程;[7][8]Langacker把转喻看作一种认知参照现象,认为转喻是一个概念实体(参照点)为另外一个概念实体(目标)提供心理通道(mental access);[9]Croft认为转喻的功能就是凸显(highlighting)一个概念的域矩阵(domainmatrix)内某个认知域;[10]Radden 和 Kövecses总结 Lakoff、Langacker及其他学者的定义提出一个较为广泛接受的定义,认为“转喻是一个认知过程,即某个概念实体(喻体)为处于同一理想化认知模型(ICM)中的另一概念实体(喻标)提供心理通道”。[11]在承认转喻的认知本质的前提下,Al-Sharafi从符号学角度指出转喻是一个表征关系(REPRESENTATION),即用一个词语、概念或事物通过邻近关系(contiguity)或因果关系(causality)代替另外一个词语、概念或事物的过程,并且探索了转喻的语篇作用。[12]

尽管众人对转喻的定义有分歧,但转喻是一种基本的思维方式、是人类认知结构的基本原则已得到普遍认可。既然转喻是一种基本的认知方式,就应该渗透于社会生活各个领域,而对于语言而言,转喻的思维方式应该不但体现在词汇、句子的层次而且体现在语篇层次。Jakobson虽然对转喻的研究局限于其修辞功能,却从宏观的角度谈到语篇的本质不是隐喻性的就是转喻性的,即转喻和隐喻是语篇发展的两种模式,并指出转喻是基于临近性的(contiguity)。[13]Gibbs详细探讨了众多领域如类别化(categorization)、语言处理、手势、电影等中的转喻思维方式,并指出转喻推理在语篇理解中有着重要作用。[14]

2.图式理论

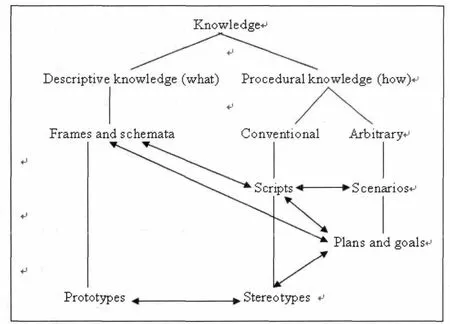

读者和作者的共享经验或知识对于语篇理解也是至关重要的。图式理论(schematatheory)主要研究人类的知识和经验是怎样储存在大脑中,在处理语篇时大脑又是如何使用这些知识结构的。在总结前人对图式理论研究的基础上,Al-Sharafi把人类记忆中概念化的知识结构分成两大模块(module):描述性知识(DescriptiveKnowledge)和过程性知识(Procedural Knowledge)。见下图:

图1 Aunifiedmodelofknowledgestructure[12]

由图1我们可以看出Al-Sharafi把人类大脑中的知识结构划分为框架(frames)或图式(schemata)、摹本(scripts)、场景(scenarios)、计划(plans)和目标(goals)五大类,他认为人类的认知从根本上说是转喻性的,人类大脑中的知识结构主要通过部分代替整体(PARTFORWHOLE)、整体代替部分(WHOLEFORPART)、原因代替结果(CAUSEFORRESULT)、结果代替原因(RESULTFORCAUSE)的转喻关系在大脑中构建的。而语篇的产生和解读主要依赖于这些知识结构的激活及邻近(contiguity)和因果(causality)两大转喻性推理原则。[12]根据Al-Sharafi的理论,我们认为小说中作者对人物及场景的描写及读者对小说描写部分的解读主要依赖人类记忆中描述性知识结构(Descriptive Knowledge)即框架(frames)或图式(schemata)的激活以及转喻性推理。

二、小说描写的转喻性

Gibbs强调处理转喻性语言(processing met ony miclanguage)和对语言进行转喻性处理(metonymic processing of language)是不同的。处理转喻性语言把转喻看作一种修辞手段,而对语言进行转喻性处理也就是转喻推理,把转喻看作一种基本的思维方式、一种认知手段。[15]

我们通过分析几部中、英文小说中的描写部分,试图探索作者和读者是怎样对语言进行转喻性处理的。小说中的描写包括人物描写和场景描写,转喻既然是一种基本的认知方式,也应该存在于小说创作的过程中,而读者在解读小说中的描写部分时也会用到转喻推理,也就是说转喻是小说构建和解读的重要认知手段。

1.人物图式及转喻推理

人物描写是叙事小说最重要的组成部分之一。小说主要通过描写人物的外貌、服饰等表现人物的性格特征或身份地位。通常某个人物在小说中第一次出现时作者就会对其外貌进行描写,并且作者描述人物时主要选择人物重要的、突显的部分或特征。下面是两个人物描写的例子:

1)Her body was bent by age; her limbs trembled with palsy; and her face, distorted into a mumbling leer, resembled more the grotesque shaping of some wild pensile, than the work of Nature’s hand.

Charles Dickens: Oliver Twist

2)吴老太爷看见一团蓬蓬松松的头发乱纷纷地披在白中带青的圆脸上,一对发光的滴溜溜转动的黑眼睛,下面是红得可怕两片嘻开的嘴唇。蓦地这披发头扭了一扭,又响出银铃似的声音……

茅盾:《子夜》

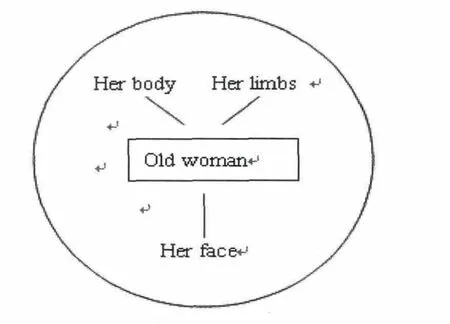

Al-Sharafi认为Minsky提出的概念“框架(frames)”和图式(schemata)指同样的东西,即描述性知识结构,包括对客体、实体及概念的认识。[12]以下提到这个两个概念时,笔者统一用“图式”。例1中作者对老妇人的描写和读者的解读都依赖于记忆中的知识结构“人图式”的激活。见图2:

图2 例1中的人图式

小说的作者并没有从头到脚对人物进行全面详实的描写,而是呈现了其最突显的部分“身体”“四肢”“脸”。实际上转喻的一个基本认知原则就是用突显部分代替整体。简言之,这种描写方式基于作者概念系统中部分代替整体的转喻模式。而从读者的角度看,小说对人物的描写是完整的。读者在解读该语篇时,大脑中会激活一个“人图式”。“人图式”是由不同部分组成的一个完整模式(globalpattern),即以部分-整体(PARTWHOLE)的转喻性结构存储在记忆中。读者大脑中“人图式”知识结构的激活及对人物描写的解读,都依赖于部分代替整体(PARTFOR WHOLE)及整体代替部分(WHOLEFORPART)的转喻性推理原则。

例2中作者对人物“头发”“脸”“眼睛”“嘴唇”的描写使读者首先在大脑中激活一个完整的“人图式”。通过整体到部分、部分到整体的转喻性推理原则,读者就可以推出最后一句中的“披发头”指语篇前面部分描写的女人,而作者用“披发头”代替人物也并不显得突兀,因为“披发头”是语篇例2描写的女人最凸显的特征。

Lakoff和Johnson在著作MetaphorsWeLive By中探讨了两个经典例句“Weneedsomenew facesaroundhere.”和“Sheisjustaprettyface”,并指出转喻“脸代替人(THEFACEFORTHE PERSON)”频繁用于日常交际中。[1]因此,Lakoff和Johnson认为转喻不仅仅是一种语言现象,还是一种日常思维方式,是一种概念现象。就像画人物像和拍人物照时,脸是必不可少的一部分,照片或油画中的人物没有脸就难以判断人物是谁,更无需论及人物的个性特征了。同样,在日常生活中我们也是通过人的脸认识、辨别人物的,而且警示语“人不可貌相”也反映出人们习惯通过外貌判断人物的性格特征。通过进一步分析小说中的人物描写,不难看出作者对人物脸部的描写是最为常见的,而作者在小说中描写人物的脸就是为了刻画整个人物。“脸代替人(THEFACEFOR THEPERSON)”这个概念转喻在刻画人物中的应用进一步反映了转喻是无处不在(ubiquitous)的,转喻是一种根本的认知思维方式。

2.场景图式及转喻推理

拍摄电影时摄影师经常用到这样的技术,首先拍一个城市的全景镜头,然后镜头移动到一个社区,一条街,一栋房,一个房间。这种整体到部分的转喻式拍摄方式强调了整体感知,有助于观众对场景的观察和理解。

叙事小说中也存在大量场景描写。作者进行场景描写的目的不同,或者为了塑造人物形象,或者为了烘托气氛,或者为了暗示社会背景……无论作者有什么样的写作目的,从景物描写的手段也可以看出转喻是一种日常思维方式,转喻无处不在。下面是《雾都孤儿》中的一段场景描写:

3)On Mr. Brownlow calling to him to come in, he found himself in a little, back room, quite full of books, with a window, looking intosome pleasant little gardens. There was a table drawn up before the window,at which Mr. Brownlow was seated reading…

Charles Dickens: Oliver Twist

例3描写的是善良的绅士布朗先生的书房。狄更斯没有对书房进行完整的描写,仅提到了“书”“窗户”“桌子”。实际在人类的一切交流活动中,我们都没有办法用语言把所有感受或事物全部细节都表达出来,更多情况下我们主要依赖于读者或者听者的认知推理。很明显作者的描述体现了部分代替整体的转喻性思维方式,也反映出语言的经济性原则。

图3布朗先生书房描写的转喻模式

Cook把图式定义为典型场景的心理表征(mentalrepresentations),认为在解读语篇的过程中可以运用图式预知语篇描述的特殊场景的内容。[16]从读者角度看例3,首先“room”激活了读者大脑中储存的转喻性知识结构“书房图式”,然后读者运用整体到部分及部分到整体的转喻性推理原则推测作者将会描述哪些细节或哪些部分,并且感觉作者的描述自然且不累赘。

临近性(contiguity)是转喻的一个基本特征,读者在解读小说中的场景描写部分时还常常用到临近性转喻推理原则。“无论是把转喻作为一种修辞手段还是作为一个概念现象,临近性都是对转喻的定义或解释的核心”。[11]例如“Thekettleisboiling.”这个句子,传统方法在现实中确定临近关系,因此认为该句中的转喻的使用主要基于水壶和水壶里的水之间的空间关系。而认知方法是在概念层次确定临近关系的,从认知角度看,概念“kettle”和概念“waterinthekettle”是临近的,因为他们以某种临近形式共存于一个概念结构中。

例4也是节选自《雾都孤儿》里的场景描写,该语篇主要描写了一个晚餐场景。而对于例4的解读,读者主要通过邻近性的转喻推理原则。

4)4)The cloth was laid for supper; the table was covered with bread and butter, plates and glasses; a porter- pot and a wine-bottle.

Charles Dickens: Oliver Twist

读者大脑中的完整模式“晚餐图式”包含了与核心概念“晚餐”相关的常识性知识。例如,晚餐包含红酒、面包、牛奶、牛排、蔬菜色拉等,会用到玻璃杯、盘子、刀叉等餐具,当然就餐必定需要有桌椅。例4中“supper”激活了读者记忆中的整个“晚餐图式”,读者运用临近性及整体-部分的转喻关系推理出相关细节,因而感觉作者该部分的描写自然且完整。

有些时候,作者对小说中的场景进行描写是为了塑造人物性格。从认知角度看,作者的这种手段也体现了转喻的临近性概念特征。读者对于语篇的解读也依赖于临近性转喻推理原则。例如:

5)5)It was a big, squarish frame house that had once been white, decorated with cupolas and spires and scrolled balconies in the heavily lightsome style of the seventies, set on what had once been our most select street. But garages and cotton gins had encroached and obliterated even the august names of that neighborhood; only MMiss Emily’s house was left, lifting its stubborn and coquettish decay above the cotton wagons and gasoline pumps─an eyesore among other eyesores.

William Faulkner: A Rose for Emily福克纳在例5中描写了现代建筑中艾米丽的老房子,对房子的描写转喻性地映射出房子主人是一个落伍、倔强、神秘、古怪的人。房子和主人在空间和概念体系中都是临近的关系,外部环境反应了人物性格,是人物性格的延伸。例5中的语篇主要基于概念转喻环境代替人((ENVIRONMENTFOR PERSON)。读者解读语篇时,主要通过临近性的转喻推理原则,通过具体的环境描写推断出抽象的人物性格。

从语篇层次看,人物塑造本身就是转喻性的。人物性格是个抽象的概念,人物性格和人物的语言、动作、外貌、周围环境等之间的关系是一种部分整体或者临近性转喻关系。见下例:

6)A young member of the band turned her head at the exclamation. She was a fine and handsome girl ─ not handsomer than some other, possibly─but her mobile peony mouth and large innocent eyes added eloquence to colour and shape. She wore a red ribbon in her hair, and was the only of the white company who could boast of such a pronounced adornment.

─Thomas Hardy:Tess of the d’Urbervills

该语篇是哈代对苔丝的外貌描写,作者通过对苔丝的外貌及服饰的描写,通过她的一些重要特征如“娇艳生动的红嘴唇儿”“天真纯洁的大眼睛”以及头上的“红丝带”等,试图给读者呈现出一个纯洁、天真、干净的女孩。这里,人物外貌转喻性地代表了人物性格,体现出概念转喻外貌代人物(EXTERNAL APPEARANCE FOR PERSON),或者更概括地说是部分代整体(PART FORWHOEL)。

3.图式整合及转喻推理

景物描写和人物描写相似,其产生和解读都依赖于描述性知识结构图式的激活及整体到部分、部分到整体,或者临近性的转喻推理。实际上,小说中的描写更为复杂,经常会涉及场景图式和人物图式交织的多个图式转喻网络。例如:

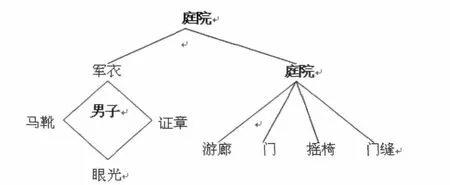

7)但在游廊的最左端,靠近着一道门,却有一位将近三十岁的男子,一身黄色军衣,长统马靴,左胸挂着三四块景泰蓝的证章,独自坐在一张摇椅里,慢慢地喝着汽水,时时把眼光射住了身边的那一道门。这门现在关着,偶或闪开了一条缝,便有醉人的脂粉香和细碎的笑语声从缝里逃出来。

茅盾:《子夜》

例7中有两个图式:第一个是“庭院图式”,第二个是一个三十岁男子的“人图式”。读者对于“庭院图式”的转喻推理是一个从部分到整体的过程。虽然作者只是描写了庭院的几个部分,并没有提到庭院二字,但是“游廊”二字就可以激活读者大脑中由不同部分构成的完整的“庭院图式”。而读者对例7中“人图式”的推理是一个从整体到部分的转喻推理过程。阅读过程中,读者看到“三十岁男子”几个字,记忆中的“人图式”就会被激活,小说随后描写的一些有关三十岁男子的细节部分就很容易解读了。该语篇把两个图式自然地融合到了一起,这两个图式所表达的认知过程实际和Fauconier和Turnner提出的概念整合很相似。见下图:

图4 例7中两个图式的整合

图式理论被广泛用在阅读理解及其教学的研究中,人们认为阅读的过程其实就是读者大脑中的图式和文本之间的互动过程,当大脑中的某个图式被激活时,与其相邻的相同或不同层次的图式也相继被激活在读者大脑中形成一个图式网络,帮助读者解读文本。但是,人类大脑中图式本身的结构是转喻性的,图式网络中各个图式间之间存在着临近性或因果性的转喻关系,图式及图式网络的激活也主要通过转喻推理才可以实现。因此,转喻是人们解读文本过程中更为根本的认知运作机制。

结 论

从认知转喻的角度看,作者在描写人物和场景时用凸显的、重要的部分代替整体或用具体的特征代替抽象的特征,体现出语言的经济性原则及认知转喻在小说构建中的重要作用。语篇的理解是一个动态的过程,在解读小说中的描写部分时,读者主要通过整体到部分、部分到整体或临近性的转喻推理原则激活大脑中描述性知识结构图式,在大脑中构建连贯的语篇世界。我们推测因果性转喻推理原则及过程性知识结构主要用于解读小说中的叙事语篇,这也是将来研究的一个重要领域。

该研究进一步证明转喻是一种普遍的日常思维方式,渗透在生活中的各个领域,包括小说的创作和解读。从认知的角度分析文学作品是一个新的视角,认知语言学的理论必将为文学理论注入新鲜血液。

[1]Lakoff, G. and M. Johnson. Metaphors We Live By [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1980..

[2]封宗信.论文学语篇理解的认知心理学研究[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2002(S1):22-28.

[3]Pankhurst,Anne.Recontextualization of metonymy in narrativeand the case of Morrison’s Song of Solomon [A].In: Panther,Klaus- Uwe and Günter Radden (Eds.),Metonymy in Language and Thought [M].Amsterdam / Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,1999:385-399.

[4]卢卫中,刘玉华.小说叙事的转喻机制[J].外语教学与研究,2009(1):11-17.

[5]魏在江.语篇转喻综观[J].外语学刊,2007(3):32-37.

[6]李勇忠.语篇构建中的转喻和隐喻[J].外语学刊,2008(2):50-54.

[7]Lakoff,G.Women, Fire and Dangerous Things [M]. Chicago:University of Chicago Press, 1987.

[8]Lakoff, G. and M. Turner. More than Cool Reason: AField Guide to Poetic Metaphor [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

[9]Langacker, Ronald W. Reference- Point constructions[J]. Cognitive Linguistics, 1993(4):1-38.

[10]Croft, William.The role of domains in the interpretationof metaphors and metonymies [J]. Cognitive Lingustics, 1993(4):335-370.

[11]Radden, G. and Z. Kövecses. Towards a Theory of Metonymy [M]// In: Panther, Klaus-Uwe and Günter Radden (Eds.), Metonymy in Language and Thought . Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,1999:17-59.

[12]Al-Sharafi, Abdul Gabbar Mohammed. Textual Metonymy:a Semiotic Approach [M]. Basingstoke / Hampshire / New York: Palgrave Macmillan, 2004.

[13]Jakobson, Roman. Two aspects of language and two types of aphasic disturbances [M]//In R. Jakobson, and M. Haller (Eds.), Fundamentals of Language . The Hague: Mouton, 1956:55-82.

[14]Gibbs, Raymond W., Jr. The Poetics of Mind: FigurativeThought, Language, and Understanding [M]. New York: Cambridge University Press, 1994.

[15]Gibbs, Raymond W., Jr. Speaking and Thinking with Metonymy [M]// In: Panther, Klaus-Uwe and Günter Radden (Eds.), Metonymy in Language and Thought . Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,1999:61-76.

[16]Cook,G..Discourse [M].Oxford:Oxford University Press.