基于扩展TAM模型的大学生接受微信学习的影响因素研究

2015-04-11周彩霞

周彩霞

(安徽工业大学,安徽 马鞍山 243000)

一、引言

微信(Wechat)是一款具有通信、社交和平台化功能的移动软件,已经成为一种重要的移动互联网入口。[1]微信的功能与特色在国内外受到高度认可,迅速拥有了大量用户,应用于信息沟通、内容发布、人际交往、媒体平台等方面。大学生作为青年一代,易于接受新鲜事物,是微信媒体使用的一个重要人群。微信运用于移动学习领域,具有良好的使用体验、庞大的用户群体和方便的传播平台,为大学生提供了更多的学习选择和更加丰富的交流方法。[2][3]

已有的研究关注微信移动学习平台建设与设计[4][5]、基于微信的移动学习环境的创设[6][7]、基于微信的学习活动设计[8][9]、微信支持下的课程学习实验研究[10][11][12][13]、微信与QQ支持协作学习的比较研究[14]。对于大学生微信学习采纳方面的研究较少。信息技术得到目标用户的普遍接受是实现其预期价值的前提和关键[15][16][17]。大学生是学习过程的主体,其对微信学习的态度和接受程度是影响其学习成效的重要因素。

信息技术接受研究一直是热点研究领域,涌现了大量的理论模型,其中技术接受模型(TAM)被广泛应用于ERP、电子商务、即时通讯软件等领域的信息技术用户使用意愿研究中,其可靠性和解释力得到了广泛的肯定。在本文中,微信学习是通过微信获取学习信息、资源,参加学习活动以完成知识建构,促进学习行为发生的一种新型学习方式。

微信学习作为一种新技术引发的新学习方式,较之以往的学习方式而言是一项革新,也可以运用TAM模型来检验。由于微信学习还是一项新的教学方式,本研究只研究大学生对微信学习的行为意图,而不涉及到实际使用情况。

本文以TAM模型为基础,探讨影响大学生接受微信学习的影响因素,构建大学生接受微信学习行为模型,并通过实证方法对模型进行验证。期望本研究能在深化对微信学习的认识、加强微信学习资源和平台建设、提高微信学习的效果等方面以有益的启示。

二、理论基础——技术接受模型(TAM)

Davis提出的技术接受模型是认可度较高、比较有影响力的理论模型之一。技术接受模型的理论模型如图1所示:

图1 技术接受模型(TAM)

技术接受模型认为用户的信息技术使用行为是由其行为意向决定的,而行为意向受行为态度影响。此外,感知有用性和感知易用性决定使用者的行为态度。同时,感知易用性还会正向影响感知有用性。其中,行为意向是用户使用一项特定信息技术主观意向的强烈程度,行为态度是指用户对使用一项特定信息技术的正面或者负面的感受,感知易用性是指用户认为使用一项特定信息技术的难易程度,感知有用性是指用户认为使用一项特定信息能够加强自身工作绩效的程度。[18]

三、研究模型

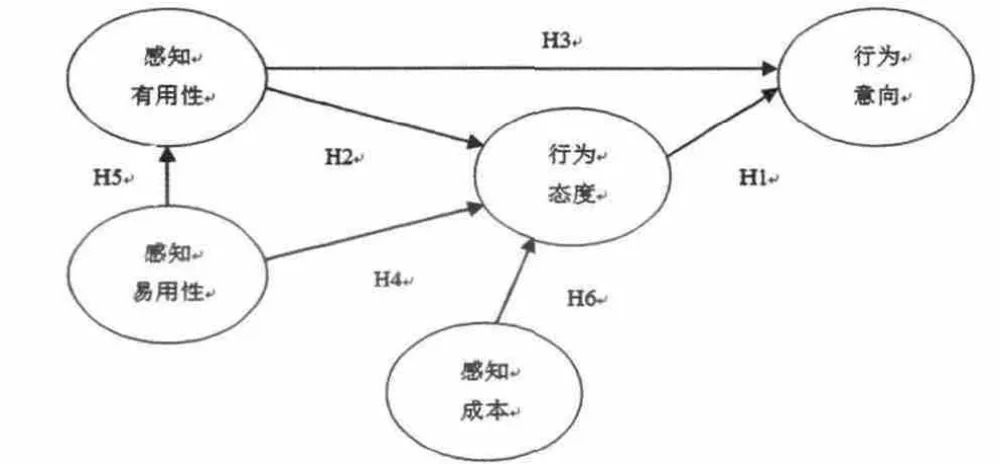

结合国内外相关文献调研和30位不同专业大学生访谈结果,在TAM模型的基础上,新增感知成本变量。新增的变量对TAM模型中现有的变量可能会有显著的影响。所以在TAM模型的基础上进行扩展,得到图2所示的大学生接受微信学习的扩展技术接受模型。

图2 本研究模型

在本研究中,行为意向是指大学生使用微信学习的强烈程度。其他变量的意义及相关假设分别如下:

(一)行为态度

本研究中,行为态度是指大学生对使用微信进行学习的正面或者负面的感受。如果大学生对微信学习持积极的态度,这将会增强他们使用微信学习的意向。如果大学生对微信学习持消极态度,这将会减弱他们使用微信进行学习的意向。因此,我们做出如下假设:

H1:行为态度将对大学生微信学习行为意向产生正影响。

(二)感知有用性和感知易用性

技术接受模型认为,行为态度由两个重要因素即感知有用性和感知易用性决定,并且感知有用性和感知易用性会对行为态度产生正影响。在本研究中,感知有用性是指大学生认为使用微信学习能够有助于提高其学习效率或效果的程度。具体来说,如果通过微信学习能够提高其学习效率,增强学习效果,促进师生进行有意义的交流,那么大学生使用微信学习的意愿会更加强烈,态度会更加积极。反之,则会相对降低,因此,本研究假设:

H2:感知有用性会正向影响行为态度。

H3:感知有用性会正向影响行为意愿。

感知易用性是指大学生认为使用微信学习的难易程度。微信方便大学生参与学习活动、方面进行师生交流互动、方便信息资源获取等都会提高其易用性。微信学习越容易使用,大学生就越倾向于使用微信进行学习。反之会降低。因此,我们做出如下假设:

H4:感知易用性会正向影响行为态度。

如果大学生发现微信学习耗费时间,使用起来不太容易,这将影响他们对微信学习有用性的感知。也就是说,易用性感知会影响大学生对微信学习有用性的评价,因此,我们假设:

H5:易用性感知对有用性感知具有正影响。

(三)感知成本

Mathieson 等认为,经济动机和结果是信息系统采纳研究的焦点,而成本往往成为左右用户使用信息系统意愿的重要影响因素。[19]大学生使用微信进行学习过程中的时间支出、网络流量费用,属于感知成本范畴。当大学生认为使用微信学习的时间支出或网络流量费用太高时,容易产生消极负面的态度;反之,当大学生认为时间支出、网络流量费用可以接受,则会形成积极或正面的态度,从而影响使用意愿,因此,本研究给出以下假设:

H6:感知成本对行为态度具有显著负影响。

四、问卷设计与数据收集

本文采用调查问卷的方式进行数据收集。问卷由被试基本信息和大学生微信学习行为意向问卷组成。其中被试基本信息包括性别、年级、专业类别。大学生微信学习行为意向问卷共有15题。其中感知有用性3个,感知易用性3个,行为态度3个,行为意向3个,感知成本3个。问卷测量题目主要参考Venkatesh et al(2003)的研究[20]和刘根萍,吴凤秀(2011)的研究[21],并结合微信学习情形改编而成。问卷采用Likert 5点量表测量法,让被试根据自身情况,从1完全不同意、2不同意、3不确定、4同意、5完全同意五等分量表中勾选最适合的选项。问卷具体编制情况如表1所示:

表1 问卷设计

本文的调查对象为安徽两所本科高校的在校大学生。通过问卷评估和分析他们对微信学习这一非正式学习方式的接受情况。共发放问卷600份,回收问卷589份,问卷回收率为98.2%。剔除无效问卷4份,保留有效问卷585份,问卷有效回收率为99.3%。被试基本信息统计情况如表2所示:

表2 被试基本信息统计

五、问卷的信度和效度检验

(一)信度分析

本文采用科隆巴赫系数进行信度分析。有研究认为,量表的科隆巴赫系数在0.7以上的问卷信度较高。[22]SPSS分析结果显示,本问卷的科隆巴赫系数为.907,感知有用性、感知易用性、感知成本、行为态度、行为意图分问卷的科隆巴赫系数分别为.813、.714、.796、.777、.847、.843。总问卷题项及各分问卷题项均有较高的内部一致性,说明本研究使用的问卷可信度较高。

(二)效度分析

本文采用Amos7.0软件中提供的结构方程模型进行分析,模型的检验方法为最大似然法,使用七个拟合参数检验模型的整体拟合度情况。七个指数分别是:RMESA近似误差均方根、GFI拟合优度、AGFI调整拟合优度、IFI 增值拟合指数、CFL比较拟合度指数、PGFI 简效拟合指数。除RMSEA建议值参考刘根萍,吴凤秀(2011)[23]外,其余6个指数建议值均参考吴明隆(2009)[24]。从表3中可以看出,整个模型的各个拟合指数的数值均达到建议值。这说明本模型的总体拟合度符合要求,明确地阐释了大学生采纳微信学习的意愿。

表3 模型拟合度指数

六、模型假设检验结果

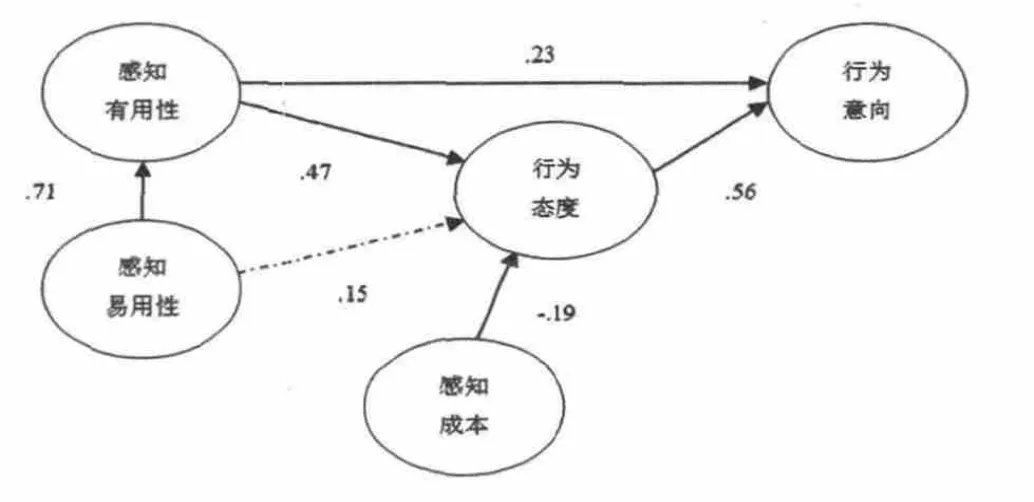

结构方程模型路径系数分析结果如图3所示,与结构方程路径分析相对应的假设检验结果如表4所示。

图3 结构方程模型路径系数分析结果

表4 路径标准回归系数与相应假设检验结果

七、结论与建议

(一)研究结论

研究发现:行为态度对大学生微信学习行为意向具有正向影响;感知有用性正向影响行为态度,感知成本对行为态度具有负影响,而感知易用性对行为态度影响不显著;感知易用性会正向影响大学生对微信学习的有用性感知。

感知易用性对行为态度的影响未得到证实。表明感知易用性对行为态度的影响不显著,这与杨丽娜、颜志军,李玉斌、严雪松等[25][26]的研究结论一致。感知易用性对行为态度的影响不显著,表明大学生对微信学习易用性的感知不会影响其微信学习的行为态度。也就是说,即使大学生觉得微信学习对他们来说容易,他们使用微信学习的态度也不一定会积极。这可能是因为随着计算机的不断普及,大学生的计算机操作水平越来越高,信息素养越来越高,在微信学习过程中不太关注系统的易用性,所以导致其对微信学习系统的易用性不直接影响他们使用微信学习的态度。

(二) 建议

在微信辅助学习软件的设计上,要把大学生的需要放在首位。通过访谈、调查等方式,得知大学生需要哪些学习资源、需要什么样的学习环境和支持。通过提供大学生需要的学习资源,组织有益的学习活动,创建富有交互性的学习环境,引导大学生通过微信进行有意义学习,并进行知识建构,改变他们对微信学习的看法及态度。

同时,微信辅助学习软件要设计得界面清晰、容易使用且能灵活交互,提供各种即时服务和支持,降低大学生使用微信学习方式所付出的努力成本;同时,应加强微信学习使用方法的培训,避免因为微信软件本身不易用给大学生带来的负面影响,让大学生在使用过程中能尽快接纳和使用这种学习方式。

为了提高大学生微信学习的积极性和主动性,需要降低大学生进行微信学习的成本,可以提供免费的校园无线网络供学生使用,减低他们微信学习的费用和成本,增强他们使用微信学习的态度,进而提高他们使用微信学习的积极性。

八、研究局限与不足

本研究以安徽省两所大学在校大学生为研究被试,受其本身特点、学校文化等因素影响,本研究中的一些结论不一定能类推到其他群体,需要进一步增加研究的深度和广度,来检验本研究得出的结论。本研究以技术接受模型为基本框架,所探索的因素可能未包含高等教育背景下大学生接受微信学习的所有关键因素,这有待于在未来研究中进一步探讨和证实,以期更全面深刻地了解影响大学生微信学习采纳的各种因素。

[1][5]王萍.微信移动学习平台建设与应用[J]. 现代教育技术,2014(5):88-95.

[2][9]王萍.微信移动学习的支持功能与设计原则分析[J].远程教育杂志,2013(6):34-41.

[3]罗勇.微信学习 找回流逝在指尖的光阴[J]. 中国远程教育(资讯版),2013(12):99-100.

[4]朱学伟,朱昱,徐小丽.微信支持下的移动学习平台研究与设计[J].中国远程教育,2014(4):77-83.

[6]田嵩,魏启荣.混合云模式下移动学习环境的设计与实现——以微信公共平台下阿拉伯语课程学习为例[J].开放教育研究,2014(6):103-110.

[7]孟凡立,陈琳.基于微信公众平台的移动学习空间构建研究[J].现代教育技术,2014(10):19-25.

[8]王朋娇,蔡宇南,段婷婷.微信功能包支持下的移动学习活动设计[J].现代远距离教育, 2015(1):35-40.

[10]袁磊,陈晓慧,张艳丽.微信支持下的混合式学习研究——以“摄影基本技术”课程为例[J]. 中国电化教育,2012(7):128-132.

[11]柴阳丽.基于微信的非英语专业大学生英语听说学习诉求的实证研究[J].电化教育研究,2014(10):66-72.

[12]张秀梅.基于微信的混合式学习研究——以大二学生“教学系统设计”课程为例[D].河北大学,2014.

[13]黄伟丽.微信帮助大学生自主学习的个案探究[D].上海师范大学,2014.

[14]王晓玲.微信与QQ支持下基于任务驱动的协作学习之比较研究[J].电化教育研究, 2013(11):98-102.

[15]Venkatesh, V, Davis, F. D. A theoretieal extension of the technology aceeptanee model: four longitudinal field studies [J]. Management Seienee,2000(2),186-204.

[16][20]Venkatesh, V., Morris, M, G., Gordon B. Davis,Davis, F. D. User acceptance of information technology:toward a unified view [J]. MIS Quarterly, 2003(3): 425-478.

[17]张楠,郭迅华,陈国青.信息技术初期接受扩展模型及其实证研究[J].系统工程理论与实践,2007(9):123-130.

[18]孙元.基于任务——技术匹配理论视角的整合性技术接受模型发展研究[D].浙江大学,2010.

[19]Mathieson, K., E.Peacock,& Chin,W. W.. Extending the technology acceptance model: The influence of perceived user resources[J].Database for Advances in Information Systems, 2001,(3):86-112.

[21][23]刘根萍,吴凤秀.温州在校大学生接受移动学习的影响因素分析[J].现代教育技术,2011(6):109-114.

[22][24]吴明隆.结构方程模型——Amos的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2009:39-40.

[25]杨丽娜,颜志军.信息技术采纳视角下的网络学习行为实证研究[J].中国远程教育,2011(4):36-40.

[26]李玉斌等.网络学习行为模型的构建与实证——基于在校大学生的调查[J].电化教育研究,2012(2):39-43.