地理事象中的“另类”及其试题例析

2015-04-08杨佰智

杨佰智

地球上的大多数地理事物和现象在时空分布上具有一定的普遍性,但也有一些地理事象由于其成因特殊,表现出与众不同的个性特征,具有特殊性。从近几年的高考试题来看,这些“另类”的地理事象很受命题者的重视,这就要求我们在复习备考时,不但要归纳地理事象的共性知识,还要总结地理事象的“另类”知识,注意观察、分析这些“另类”地理事象,并探究其成因。中学地理教材中的“一般地说”、“一般情况下”、“总的来说”、“总的说来”等字句,都只是表述或阐明地理事象的普遍性,讲得较为透彻;而对于“另类”的地理事象,教材往往不进行透彻分析,仅将其作为延伸和拓展的内容,但由于它能考查学生运用知识解决实际问题的能力而受到命题者的青睐,因此我们要格外关注。

图1一、气候“另类”——东非高原

气候是中学地理的主干知识,也一直是高频考点。这就要求我们在复习备考时,不但要掌握好和气候相关的基本知识、基本规律,还应掌握一些关于气候的“另类”知识。例如,地处赤道附近的东非高原,由于受到赤道低气压带的常年控制,本应形成高温多雨的热带雨林气候,但由于其地形的强烈隆起,大部分地区的海拔高度在3 000米以上,这就大大改变了那里的气温和降水状况,形成了较凉爽、降水较少的热带草原气候。

例1.图1为东非高原基塔莱和多多马两地的降水资料及两地之间游牧路线示意图。读图,并回答(1)~(2)题。

(1)该游牧活动( )

A.需要穿越热带雨林

B.随着雨季南北移动

C.向南可至南回归线

D.易受飓风灾害侵扰

(2)游牧至甲地的时间最可能是( )

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

解析:本组题以东非高原为背景,主要考查气候的形成和变化问题。第(1)题,东非高原虽在赤道附近,但由于地形的抬升,该地形成了热带草原气候,而非热带雨林;依据比例尺可计算出多多马距赤道约600千米,即位于6°S附近,离南回归线较远;东非高原地势较高,不会受到飓风灾害侵扰;热带草原气候有明显的干湿两季,干季草木枯萎,不利于放牧,受赤道低气压带控制时则草木茂盛,牧民可利用赤道两侧干湿季相反的特点进行游牧,游牧活动随雨季而移动,故该题选B。第(2)题,图中显示基塔莱雨季为4—9月,故在雨季结束前,牧民就会开始迁徙,到达甲地大约为10月份,所以该题选D。

二、河流“另类”——洞里萨河

河流是陆地表面上经常或间歇有水流动的线形天然水道。高考试题往往会以某河流为载体,考查相关的自然及人文地理特征,其中考查河流流向的试题较多,因此准确判断河流的流向是比较重要的。众所周知,河流的流向是一定的,但令人称奇的是,位于东南亚的洞里萨河却很“另类”,它是世界上唯一一条随季节变化而逆转流向的河。在每年6月到9月份的雨季中,河水就从湄公河流入洞里萨河,使该河的面积扩大10倍,成为东南亚最大的淡水河;而每年10月到第二年的5月,河水则会倒流回湄公河。

图2例2.洞里萨湖位于柬埔寨西部,在枯水期,洞里萨湖面积为2 700平方千米至3 000平方千米,平均水深仅1米左右;在丰水期,湖面会扩大到1万平方千米以上,平均水深常达10米以上。枯水期,洞里萨湖水位线上分布着大片稻田,是闻名于世的“米仓”;湖东有洞里萨河与湄公河相通,洞里萨河有罕见的“河水倒流”奇观。根据图2及文字材料说出洞里萨河流向的周期变化,并分析原因。

解析:图示区域为热带季风气候,每年6月到9月,湄公河干流处于洪水期,水位上涨(高于洞里萨湖水位),河水补给洞里萨湖,所以洞里萨河自(东)南向(西)北流。每年10月到次年5月,湄公河干流处于枯水期,水位回落(低于洞里萨湖水位),湖水补给湄公河干流,所以洞里萨河自(西)北向(东)南流。

三、洋流“另类”——索马里洋流

通常情况下,从较低纬度流向较高纬度的洋流应该属于暖流,从较高纬度流向较低纬度的洋流应该属于寒流,但索马里洋流却是个例外。它的特殊之处在于:它在夏季是寒流,而在冬季是暖流,具有季节性,是唯一一个具有季节性的洋流,也是世界上唯一一个夏季时从低纬度流向高纬度的寒流。

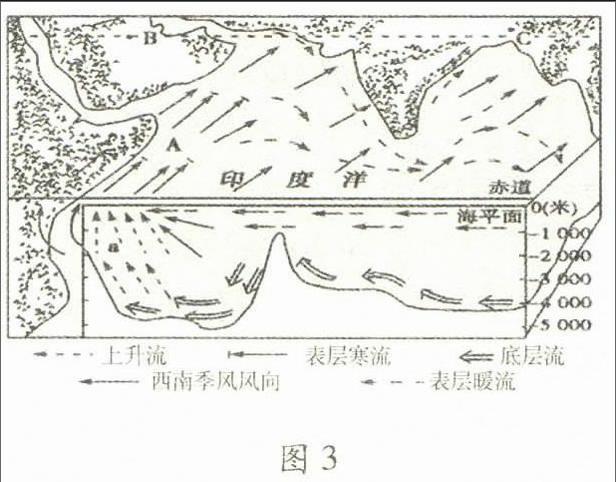

例3.读“印度洋西北部海域上升流的形成示意图”(图3),运用所学知识分析洋流A的成因,并说明它对索马里半岛沿岸地区地理环境的影响。

图3解析:索马里洋流属季风洋流,性质随盛行风即东北季风和西南季风的变化而产生明显的季节变化。在夏季,北印度洋盛行强大的西南季风,这里的西南季风较东北季风稳定,且风速大,风力常达4~6级,表层海水的流速一般为130厘米/秒~160厘米/秒,有时可达250厘米/秒。正因为如此,夏季风驱使表层海水向东北流去,表层暖水流走后,邻近半岛的深水盆地中的较为冷的、含盐量较低的水团就会升起来补偿表层水,成为上升补偿流,导致索马里沿岸水温较附近海域水温低2℃~3℃,从而形成寒流。因此,洋流A的成因为:夏季西南季风使表层海水离开海岸,底层海水上升补充,形成寒流;其影响为:降温减湿,形成荒漠景观。

四、湖泊“另类”——巴尔喀什湖

巴尔喀什湖地处亚洲中部哈萨克斯坦的东部,气候极度干燥,蒸发旺盛,本应形成内陆咸水湖。但是特殊的地理条件和狭长的湖泊形状,使得巴尔喀什湖因湖水东咸西淡而闻名于世。

例4.巴尔喀什湖位于亚洲中部,是一个内陆冰川堰塞湖。湖面分为两个水域,西湖宽而浅,东湖窄且深。由于它连接我国新疆的伊犁河,因而大量的天山冰雪融水注入了巴尔喀什湖西部。巴尔喀什湖是世界上极少数的咸淡湖水各半的湖,拥有“一湖两水”现象。图4为巴尔喀什湖简图,请依据材料判断其东、西两湖的湖水分别是咸水还是淡水,并简述这一奇特现象的成因。

图4解析:首先,发源于我国天山山脉的伊犁河自东向西注入巴尔喀什湖的西半部,为该湖提供了75%~80%的入水量,再加上其他较大河流的注入,大量的淡水对湖水起到了稀释作用,使得该湖西半部湖水平均含盐量仅为1.48‰;而该湖东半部由于没有大量河水注入,且其蒸发量大大超过降水量和河水补给量,因而其平均含盐量高达10.4‰,这是造成巴尔喀什湖东、西两半部湖水盐度明显不同的根本原因。其次,巴尔喀什湖是一个东西狭长的湖泊,东西长约600千米,而南北宽8千米~70千米,湖泊中部有一半岛,半岛以北的湖峡把湖面分成了东西两部分,西半部广而浅,东半部窄且深。两部分湖水仅通过一狭窄的水道(宽约3.5千米)相连,这就影响了湖水的水体交换,使东部的咸水和西部的淡水无法很好地互相交换,这是巴尔喀什湖湖水东西两半部盐度不同的又一重要原因。因此,该湖西部是淡水,东部是咸水。这一现象的成因为:该湖西部降水量大,河流流量大,注入淡水多,湖水盐度低;东部降水量小,河流流量小,注入淡水少,湖水盐度高。

五、城市化“另类”——沙特阿拉伯

中学地理教材中关于城市化差异的内容是从发达国家和发展中国家两方面进行对比讲解的。一般来说,发达国家城市化起步早、水平高,发展中国家城市化起步晚、水平低。

我们除了要学习世界城市化的一般规律,还要掌握一些特例,以便在实际问题解决过程中综合分析,得出正确结论。例如,中东地区的主要石油生产国从20世纪70年代开始大规模开发石油资源,致使国内大量人口从事与石油开采有关的行业,加快了城市化进程,因而这些国家城市人口的比重较高。又如,日本虽然是发达国家,但是日本城市化起步较晚,水平较低,大致处于城市化的中期加速阶段。

例4.下表为2005年联合国城市研究机构发布的关于日本、沙特阿拉伯、泰国、英国等四国的城市化水平数据,据此完成(1)~(2)题。

国家甲乙丙丁城市化水平(%)90836632 (1)甲、乙、丙、丁依次代表的国家是( )

A.日本、英国、泰国、沙特阿拉伯

B.日本、英国、沙特阿拉伯、泰国

C.英国、沙特阿拉伯、日本、泰国

D.英国、日本、沙特阿拉伯、泰国

(2)下列关于乙国的叙述正确的是( )

A.人口出生率低B.人口集中在东南沿海城市

C.人口集中在中部平原城市D.人口集中在绿洲城市

解析:第(1)题,四国中英国是老牌发达国家,工业化、城市化开始最早,城市化水平最高;泰国经济发展水平低,经济结构中第一产业比重较大,城市化水平最低。根据表格可判断,甲为英国,丁为泰国,可将A和B选项排除。接下来,部分考生有可能会掉进命题者设计的知识迁移陷阱中,会认为日本是发达国家,城市化水平较高;沙特阿拉伯为发展中国家,城市化水平一般较低。但实际上,沙特阿拉伯由于石油资源丰富、经济发达、农业比重小,其城市化水平较日本高。第(2)题的解答直接受第(1)题选择答案的影响,英国、日本人口出生率低;日本人口集中在东南沿海城市;英国人口集中在中部平原城市;泰国人口集中在南部;沙特阿拉伯人口主要集中在绿洲城市。endprint