我国区域教育发展的空间计量分析——基于空间面板模型的实证研究

2015-04-08周海银

周海银

(山东师范大学 教育学院,山东 济南250014)

一、引 言

教育公平是实现中国梦的重要基石,区域教育均衡发展不仅是公共服务均等化的重要体现,也是区域经济协调发展的必要条件。“地理学第一定律”告诉我们,“所有事物都与其他事物相关联,但较近的事物比较远的事物更关联”,Anselin(1988)也指出,“几乎所有的空间数据都具有空间依赖性或空间自相关性”①,区域教育发展也不例外。现有研究已经证实,不同区域间经济增长、投资贸易、技术创新等方面均存在空间相关性,但省域间教育发展的空间关系却鲜有涉及,相关研究通常隐含着各省教育发展相互独立的假定。因此,研究区域教育发展的空间相关特征,有助于从教育发展区域联动角度制定相关政策。

区域教育协调发展是教育公正与平等原则的体现,教育省际发展不协调已经成为区域发展的重要问题。近年来,我国学者已经开始关注教育发展的区域不均衡现象,并讨论了各层级教育发展的空间差异问题。陈钊等(2004)在补充完善各省教育发展面板数据的基础上分析发现尽管近年来中国各省的高等教育人口比重呈现收敛的趋势,但地区教育发展水平仍不平衡,特别是受过高等教育的人口比重仍然存在着较大的差距②。谢童伟等(2011)研究发现,2001年全国义务教育经费投入体制改革后,各省教育差距及农村教育差距存在显著的收敛和β收敛特征,而城市教育发展省际差距也存在着β收敛趋势。这说明2001年义务教育投入体制改革效应是明显的,但是这种“以县为主、分级管理”的教育投入体制对教育公平的改善作用在减小,其弊端已成为制约教育协调发展的主要障碍③。许世建等(2012)研究发现,中等职业教育区域投入绝对差距不断扩大,相对差距在起伏中略有上升④。高萍(2013)通过对2005—2011年间各省的基本公共教育进行综合评价发现,各省基本公共教育供给水平逐年提升,区域间不均等程度逐年降低⑤。崔方方等(2010)采用聚类分析的方法对我国学前教育发展状况进行分析,结果发现我国学前教育发展存在区域不均衡状况,表现为中西部地区毛入园率低、幼儿教师数量和质量参差不齐等⑥。马树超等(2011)指出,中等职业教育的发展在办学条件、师资力量、投入水平和校企合作条件等方面存在着比较明显的区域不均衡现象⑦。唐兴霖等(2013)采用1995—2010年中国教育支出数据,运用泰尔指数对我国区域教育支出地区差距变化以及区域间和区域内差距的变化过程进行分析发现,四大区域教育支出在区域分布上呈现东部与西部地区高、中部与东北地区低的基本格局⑧。

一些学者对区域教育发展差异产生的原因也进行了深入分析。如赵春雷(2011)认为高等教育资源的配置受到区域经济、文化、科技发展水平的制约和引导,东、中、西部三大地带经济发展的梯度差,使得非均衡性成为中国高等教育发展的一个重要特征⑨。吴方卫等(2005)通过考察我国农村劳动力受教育程度区域之间平等和区域内平等问题,发现我国农村的教育平等呈现明显的地区分化特征,这种教育分布的地区分化是由社会经济的地区分化引起的,同时地区教育差距的扩大将可能伴随着社会经济差距的扩大而扩大⑩。司晓宏(2009)指出,西部农村义务教育发展与东部地区之间存在巨大差距的原因在于西部农村义务教育经费投入严重不足,可享受的优质资源极为有限和短缺[11]。颜莉冰(2005)指出高等教育区域不公平主要反映在优质高等教育资源的区域分配不公平[12]。

本文采用空间计量方法,利用Moran’I指数考察我国区域教育发展是否存在空间相关性,通过构建空间面板计量模型考察区域间教育发展的空间相关效应,深入分析区域教育发展不均衡的内在机制,并提出促进区域教育均衡发展的相关建议。

二、典型事实和基本逻辑

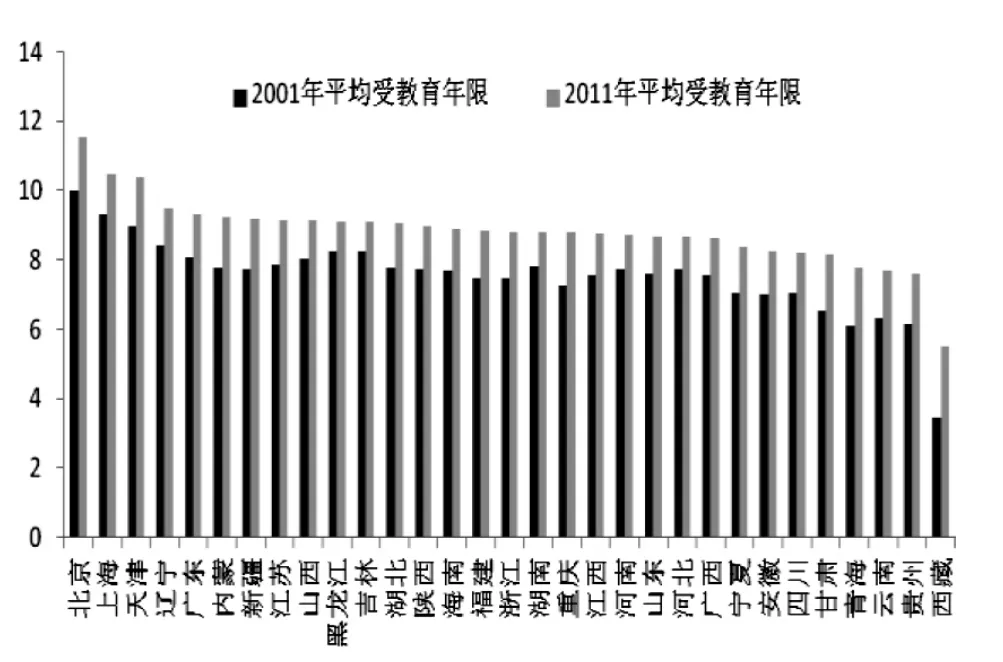

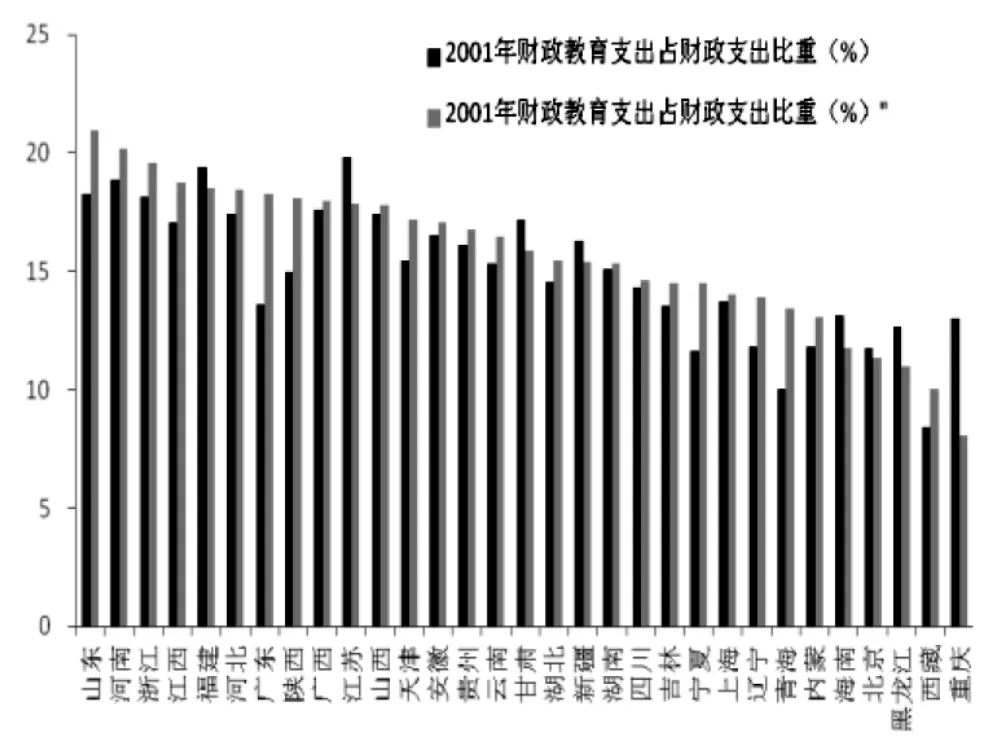

改革开放以来,我国高度重视教育事业的发展,特别是进入新世纪以来,国家和地方在继续普及和巩固义务教育的同时高度重视增加财政教育投入,先后出台了一系列加大财政投入的政策措施。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出,到2012年实现国家财政性教育经费支出占GDP比例达到4%的目标。经过多年的努力,我国教育事业发展取得了令人瞩目的成绩。从各省级区域教育发展情况看,与2001相比,各地区六岁及以上人口平均教育年限均有明显提升(图1),各地区财政教育支出占财政支出比重有不同程度的提升(图2),各地区教育发展水平呈稳定增长趋势[13]。总体比较来看,东部地区的人均受教育水平和财政教育支出占财政支出比重均高于中西部地区,区域间教育发展存在明显的不均衡性。

区域教育发展很大程度上依赖于政府财政对教育的投入,而政府财政教育经费支出规模受地区经济发展水平的制约。由于区域经济发展要素存在空间集聚效应,以及教育本身对经济增长具有正向影响和外部性[14],区域内教育发展与经济发展将形成良性循环,那么区域间教育差异将难以避免[15]。另外,由于相邻地区间的教育发展可能存在竞争效应和溢出效应,这将进一步加剧区域教育发展的不均衡程度。例如,张应强等(2009)指出地方政府竞争已成为高等教育发展的重要驱动力[16];张锦华(2008)认为一方面教育的现有差距依然存在,另一方面作为主要投资来源的政府和家庭的激励程度的降低又进一步恶化了教育投入不平衡的程度[17]。郑磊(2008)基于中国省际面板数据发现,以经济绩效为考核标准的官员晋升机制导致地方政府之间展开标尺竞争,这种竞争和财政分权制度结合在一起,共同对地方政府的教育支出比重产生显著的负影响[18]。

图1 各地区六岁及以上人口平均教育年限

图2 各地区财政教育支出占财政支出比重

三、研究方法和变量

空间计量经济学首次由Paelinck&Klaassen(1979)提出,后续学者Anselin对其理论进行深化和拓展,逐步形成了完整的框架体系[19]。空间计量经济学最大特色在于充分考虑横截面单位之间的空间相关性和空间异质性。空间相关性包括真实空间相关和扰动空间相关,真实空间相关是指因区域要素的流动而客观存在的空间交互影响,而扰动空间相关则主要来自于测量误差。本文主要研究教育发展水平的空间相关性,主要是指影响教育发展的各要素在区域之间相互作用而带来的真实空间相关性。

空间异质性反映了不同区域的变量因社会特征和地理布局的不同而形成的不均质性和差异性。空间异质性又可以分为个体异质性和总体异质性两个方面,个体异质性通常是反映空间观测个体自身的经济特征和地理布局而表现出的差别,而总体异质性则指由总体经济地理结构特征形成的变量空间差异。本文将通过构建空间计量模型从总体上识别影响区域间教育发展水平的原因,并通过设定的空间权重矩阵来揭示地区间教育发展水平差异的成因。

(一)空间权重矩阵的构建

进行空间计量分析的前提是度量区域之间的空间距离。记来自n个区域的空间数据为,记区域i和区域j的距离为wij,则可定义空间权重矩阵如下:

本文以两个省份之间是否有共同边界为相邻关系的判断标准,即如果区域i与区域j有共同的边界,则Wij=1,反之Wij=0。其中,主对角线上元素w11=···=wnn=0(同一区域的距离为0)。进一步,对空间权重矩阵进行“行标准化”,即将矩阵中的每个元素除以其所在行元素之和,以保证每行元素之和为1。行标准化的好处在于,如果将行标准化矩阵W乘以x,则可得到每个区域邻居的平均值。

(二)空间相关性检验

空间自相关可以理解为位置相近的区域具有相似的变量取值,测度空间序列的空间相关性的最为常用的指标是“莫兰指数I”(Moran’s I)。

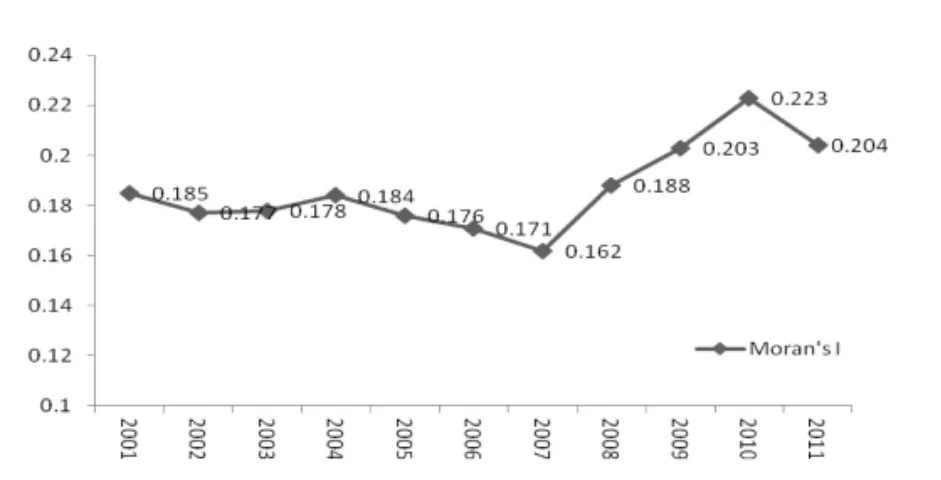

教育发展Moran’s I指数用于解释区域教育发展的空间相关性。图3显示了2001-2011年区域教育发展Moran’s I指数的变动情况,可以看出2001-2011年我国区域教育发展存在着正向空间相关性(均通过了5%显著性水平的检验),表明我国教育发展在空间分布上具有明显的相关性,区域教育发展并不是处于完全随机状态,而是受其他与之相临近地区的教育发展的影响,在地理空间上呈现出集聚现象,并且自2007年之后,区域教育发展的集聚特征愈加明显。

(三)空间面板数据模型的设定与估计

图3 2001-2011年区域教育发展Moran’s I指数及其变动

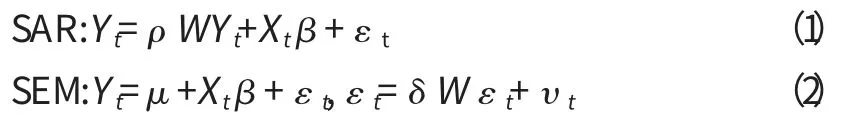

通过Moran’s I指数确定各区域之间教育发展水平存在空间相关性,故建立空间计量模型对教育发展水平进行研究。Anselin(1988)提出两种度量空间自相关的方法,即空间自回归模型(SAR,spatial autoregressive model)和空间误差模型(SEM,spatial errormodel),将经典计量经济学中忽略的空间因素纳入模型中。面板数据的空间计量模型可以用以下方程表示:

其中,Yt表示由每个个体(i=1···,N)在t时期的被解释变量组成的一个N×1向量,Xt为N×K的解释变量矩阵,εt为随机扰动项矩阵,W为N×N的非负空间权重矩阵。

对于经典的计量经济学模型,通常使用OLS估计,在满足经典假设的条件下,参数估计为BLUE估计量。然而,对于空间计量模型而言,如果仍然采用OLS估计,将会导致结果有偏或者不一致,Anselin(1988)提出利用极大似然估计方法解决OLS估计的不足。

(四)教育发展变量选择

目前评价区域教育发展水平的指标包含多个方面,但最基础的指标是教育数量和教育质量,综合考虑指标的宏观性和可得性,本文以六岁及以上人口平均教育年限表示教育数量,以人均年财政教育支出额表示教育质量(假设教育质量与资金投入量成正比),并将区域教育发展水平定义为区域六岁以上人口平均受教育年限与人均年财政教育支出额的乘积。其中,平均受教育年限的度量采用通常的做法,大专(及以上)以16年计,其他受教育水平的年限处理为:高中12年,初中9年,小学6年,文盲0年。人均GDP按2012年不变价格平减。表1为主要变量的统计描述。

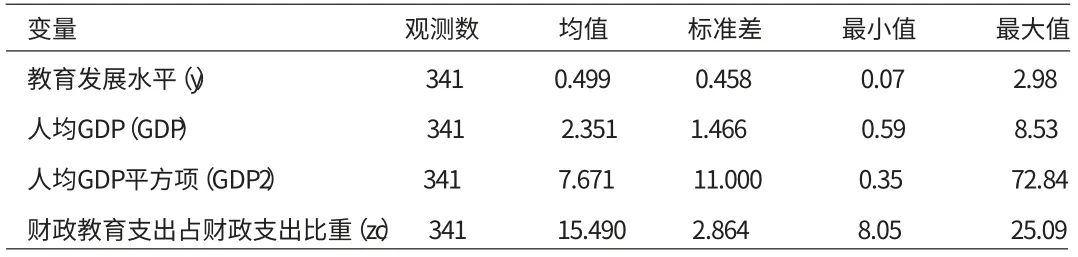

表1 主要变量的统计性质

四、结果分析

(一)面板模型设定检验

1.Hausman检验。Hausman检验的原假设是随机效应模型的系数与固定效应模型的系数没有差别,如果接受原假设,表明选择随机效应模型,否则选择固定效应模型。通过对教育发展水平Hausman检验结果可以发现,χ2(3)=59.45,P=0.0000,表明在1%显著性水平下,拒绝原假设,应该选择固定效应模型。

2.LM检验。由于对于空间相关性描述的模型存在SAR和SEM两种,为此本文使用LM检验,对于模型的选择进行检验:robust LMSAR=13.6541,P=0.0002,表明在1%显著性水平下,拒绝原假设,选择SAR模型更为恰当。

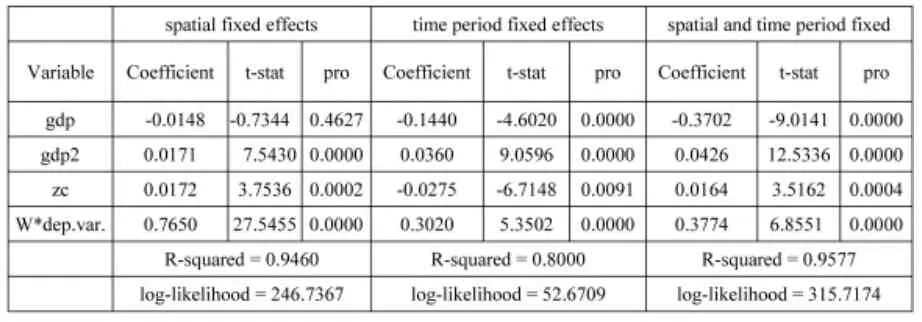

(二)静态空间自回归模型

依据LM检验结果建立空间自回归模型,并利用极大似然估计方法对参数进行估计,本文对时间固定、空间固定、双固定模型均进行回归,由于双固定模型log-likelihood最大,并且参数显著,因此最终选择双固定固定模型,结果见表2。分析结果显示,空间自回归项W*dep.var.显著,表明区域教育发展水平受空间因素的影响,区域教育发展存在空间相关性。并且经济发展水平对教育发展具有线性和非线性的显著性影响,财政教育支出比重对区域教育发展有正向促进作用。

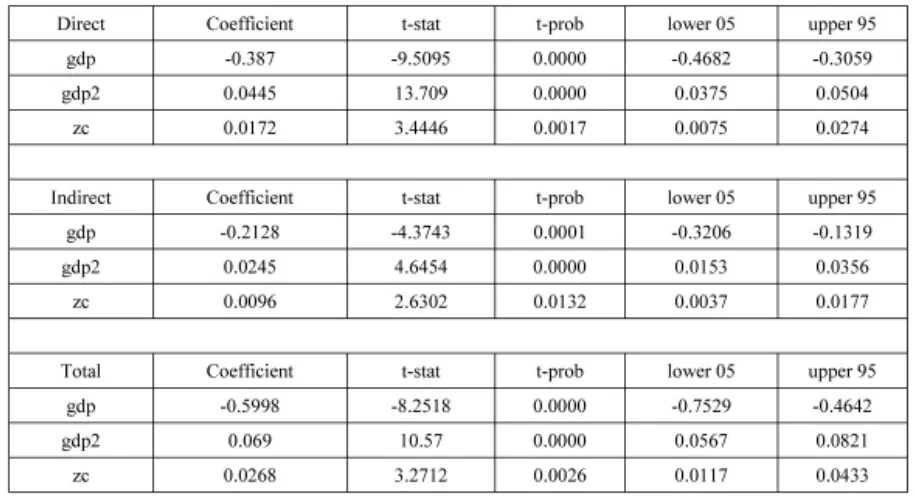

(三)总效应分解:直接效应和间接效应测度

当引入空间面板模型时,解释变量对被解释变量的影响并不能只看解释变量的估计结果,而应该考虑空间回归系数,综合考虑解释变量对被解释变量的当期效应和回响效应。空间效应的存在使得我们可以将解释变量对被解释变量的影响效应分解为直接效应和间接效应。本文借助于LeSage&Pace(2009)的方法[20],将解释变量人均GDP指标和财政教育支出比重指标对教育发展水平影响的总效应分解为直接效应和间接效应,具体分解见表3。

从表3中可以发现,人均GDP一次项对教育发展水平的直接效应、间接效应和总效应均显著为负,但人均GDP的平方项对教育发展水平的直接效应、间接效应和总效应均显著为正,人均GDP与教育发展之间的关系需要通过非线性关系进行判断。财政教育支出比重对教育发展水平的直接效应、间接效应和总效应均显著为正,财政教育支出比重上升1个百分点,会直接导致本地区教育发展水平上升0.0172个单位,相邻地区财政教育支出比重上升1个百分点,会间接导致本地区教育发展水平上升0.0096个单位,说明区域间财政教育支出存在溢出效应。

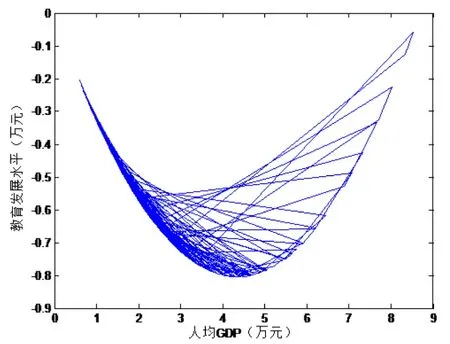

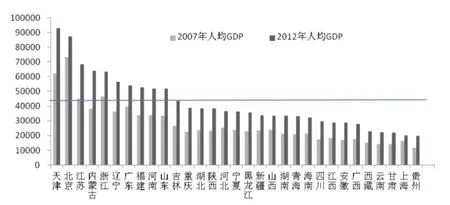

进一步分析发现,经济发展水平对教育发展的影响具有非线性特征,呈现正“U”型关系,拐点值为4.345万元(图4)。即当经济发展水平低于拐点值的时候,经济增长对教育发展具有负效应,而当经济发展到一定水平时,经济增长对教育发展起正向促进作用。一种合理的解是,当经济发展水平较低时,经济增长主要依靠资源和劳动力的投入,属于粗放型增长,经济增长必然会挤占教育发展投入;而当经济发展超过拐点值时,经济发展方式得以转变,支撑经济增长的关键因素是人力资本和科技水平,此时教育对经济战增长的支撑作用将会凸显,教育发展也随之受到重视。从图5可以看出,2007-2012年,我国东部省份人均GDP率先跨越4.345万元的拐点值,因此,东部沿海省份的教育水平得以加速发展。可以预见,随着中西部地区经济水平的提高,中西部教育发展将逐步得到重视,区域教育空间分布不均衡程度将逐渐缓解。

表2 SAR模型回归结果

表3 总效应分解:直接效应和间接效应

图4 教育发展与人均GDP“U”型关系图

图5 各省人均GDP变化

五、结论与启示

本文基于我国31个省级区域的教育发展数据,运用静态空间自回归模型,考察了区域间教育发展的空间相关性。结果显示,区域教育发展存在空间相关性,区域经济发展与教育发展呈现正“U”型关系,当经济发展达到一定水平时(人均GDP4.345万元),经济增长将显著促进教育水平的提升,区域财政教育支出水平对教育发展具有重要作用,并且具有空间溢出效应。

经济发展方式转变是区域教育发展的根本动因,随着经济水平的提高和经济发展方式的转变,新人口红利将逐渐替代旧人口红利,教育在经济发展中的重要性将逐步提升,从而愈加受到政府重视。近年来,愈加明显的区域教育发展不均衡现象与经济发展水平差异有关,现阶段部分东部发达省份已经率先迈过“U”型拐点,进入教育-经济良性互动发展阶段,而多数中西部省份还处于拐点右侧,经济增长与教育发展的相互促进作用还不明显,因此,加快中西部等落后地区的经济转型发展是缩小区域教育发展差距的关键。

十八届三中全会提出“大力促进教育公平,逐步缩小区域、城乡、校际差距”,而实现区域教育均衡发展,一是要依靠政府通过财政手段,统筹城乡义务教育资源均衡配置,重点提升落后地区的基础教育资源的数量和质量,缩小区域间教育资源不均衡程度;二是要高度重视技术人才培养,加快现代职业教育体系建设,大力发展职业培训和继续教育,努力实现廉价劳动力向高素质劳动者转变;三是创新高校人才培养机制,提升现有高等院校办学水平,进一步完善高考录取制度,改善落后地区高中教育状况,尽可能减少城乡差距、地区差距、阶层差距等因素对教育公平的影响;四是在保证经济平稳增长的同时,加快经济发展方式转变,尤其是促进落后地区实现经济增长由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变,加强教育发展与经济发展的内在联系,形成二者的良性互动,在区域经济协调发展过程中逐步实现教育均衡发展。

[注释]

①Anselin L., 1988,“Spatial Econometrics: Methods and Models”, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

②陈钊等:《中国人力资本和教育发展的区域差异:对于面板数据的估算》,《世界经济》,2004年第12期。

③谢童伟等:《中国教育省际差距收敛分析及教育投入体制效应评价与改进——基于31个省(市)面板数据的实证分析》,《当代经济科学》,2011年第4期。

④许世建,饶玉婕:《公共财政下中等职业教育区域投入公平性研究》,《财政研究》,2012年第8期。

⑤高萍:《区域基本公共教育均等化现状、 成因及对策》,《宏观经济研究》,2013年第6期。

⑥崔方方,洪秀敏: 《我国学前教育发展区域不均衡:现状、原因与建议》,《教育发展研究》,2010年第24期。

⑦马树超等:《中等职业教育区域均衡发展的成绩、问题和对策》,《教育研究》,2011年第5期。

⑧唐兴霖,李文军:《 中国区域教育支出地区差距的度量与分解:1995—2010年》,《学术研究》,2013第7期。

⑨赵春雷:《区域经济视阈下高等教育资源非均衡性特征评析》,《东北师大学报》(哲社版),2011年第6期。

⑩吴方卫等:《分化下的教育平等——对我国农村劳动力受教育状况的一个考察》,《财经研究》, 2005年第6期。

[11]司晓宏:《优化教育资源配置,促进西部农村义务教育优质发展》,《教育研究》,2009年第6期。

[12]颜莉冰:《高等教育资源的区域公平性研究》,《高教探索》,2005年第5期。

[13]区域教育发展水平定义为区域六岁以上人口平均受教育年限与人均年财政教育支出额的乘积。

[14]姚先国, 张海峰:《教育、 人力资本与地区经济差异》,《经济研究》,2008年第5期。

[15]Bray, M., 1996, “ Counting the Full Cost: Parental and Community Financing of Education in East Asia”,Washington, D.C1, The World Bank in Collaboration with Unicef.

[16]张应强,彭红玉:《高等教育大众化时期地方政府竞争与高等教育发展》,《高等教育研究》,2009年第12期。

[17]张锦华:《教育溢出、教育贫困与教育补偿——外部性视角下弱势家庭和弱势地区的教育补偿机制研究》,《教育研究》,2008年第7期。

[18]郑磊:《财政分权、政府竞争与公共支出结构——政府教育支出比重的影响因素分析》,《经济科学》,2008年第1期。

[19]Paelinck, Klaassen, 1979, “Spatial econometrics”,Saxon House.

[20]J. LeSage, R. K. Pace, 2009, “Introduction to Spatial Econometrics”, Chapman and Hall/CRC.