西法东渐视角下的清末习惯调查

2015-04-08江兆涛

江兆涛

关于清末习惯调查,胡旭晟教授、俞江教授、眭鸿明教授、张生教授、张勤博士、毛蕾博士、苗鸣宇博士、春杨博士、江兆涛博士以及日本学者西英昭等诸位学者已有不少令人称道的研究成果。〔1〕诸位学者代表性研究成果主要有胡旭晟:《20世纪前期中国的民商事习惯调查及其意义》,载 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》1999年第2期;俞江:《清末民事习惯调查说略》,载 《近代中国的法律与学术》,北京大学出版社2008年版,第198-211页 (原载 《民商法论丛》总第30卷,2004年6月);睢鸿明:《清末民初民商事习惯调查之研究》,法律出版社2005年版;张生: 《清末民事习惯调查与 〈大清民律草案〉的编纂》,载 《法学研究》2007年第1期;张勤,毛蕾:《清末各省调查局和修订法律馆的习惯调查》,载 《厦门大学学报 (哲学社会科学版)》2005年第6期;苗鸣宇:《民事习惯与民法典的互动——近代民事习惯调查研究》,中国人民公安大学出版社2008年版;春杨:《民事习惯及其法律意义——以清末民初民商事习惯调查为中心》,载 《法律文化研究》第2辑,中国人民大学出版社2006年版;江兆涛:《清末诉讼事习惯调查与清末诉讼法典的编纂》,载 《法律文化研究》第5辑,中国人民大学出版社2009年版;江兆涛:《始并行而终合流:清末的两次民事习惯调查》,载 《近代法评论》第2辑,法律出版社2009年版;江兆涛: 《清末民事习惯调查摭遗》,载 《安徽大学法律评论》2013年第1辑;〔日〕西英昭:《清末·民国时期的习惯调查和 〈民商事习惯调查报告录〉》,载中国法律史学会编:《中国文化与法治》,社会科学文献出版社2007版等。本文拟以西法东渐为视角,重新审视与深入剖析清末习惯调查的背景与意义以及调查者的知识背景,希望对前人之研究有一定的补充与完善。

一、从 “风俗”到 “习惯”:译词演变与意义变迁

“习惯”一词在今天已是普通的法律术语。然而在百余年前,作为与英文 “custom”大致对应的法律术语,“习惯”可谓一个新词。

在19世纪早期英国传教士马礼逊所编的字典中,英文 “custom”的含义大致与中国传统话语中的 “风俗”相对应。

马礼逊字典中收录的 “俗”、“惯”、“custom”各词条的解释及典型例句如表1所示:〔2〕〔英〕马礼逊:《马礼逊文集·华英字典》(影印版),大象出版社2008年版。

表1

事实上将英文 “custom”对译为中国传统话语中的 “风俗”一词并非完全妥当。在中国古代官员的话语体系里,“风俗”不过是行政措施的对象。“从文化内部的观点看,法只有一种,那就是国家法。我们所谓习惯法不过是 ‘民情土俗’的一部分,其当存当废,端视其美恶而定。”〔3〕梁治平:《清代习惯法:社会与国家》,中国政法大学出版社1996年版,第132-133页。显然中国传统语境中的 “风俗”并不具有西方 “custom”所含有的崇高法律地位。

至于 “习惯”一词,其本来的含义距离英文 “custom”更加遥远。法者学者巩涛先生在对中国传统典籍中 “习惯”一词的运用进行检索和考察后敏锐地指出在中国传统话语中,“习惯”一词只有个人的含义而无群体的含义。〔4〕参见 《法律概念在近代中国的翻译与传播》研讨会实录 (四)”法国学者巩涛先生的发言,http://www.modern-law.com/gznb/242.html,访问时间2013-9-17。马礼逊将 “惯”字解释为 “A heart or mind which has pasted through affairs”,显然亦认为 “习惯”是个体的事情。

日本学者滋贺秀三教授认为作为与英文 “custom”基本对应的汉语中的法律术语 “习惯”一词是清末民初接受西欧近代法制引进西欧式法学的过程中 “新造”出来的词语。〔5〕〔日〕滋贺秀三:《清代诉讼制度之民事法源的考察——作为法源的习惯》,载 [日]滋贺秀三等:《明清时期的民事审判与民间契约》,法律出版社1998年版。

日本明治维新后大量引进西法,在清末变法修律之时,日本已基本以西方大陆法系为蓝本完成了本国近代法律体系的构建。在当时日本法学界已普遍使用汉字 “惯习”对译英文 “custom”。不少中国学者采取 “拿来主义”,将日本法律术语 “惯习”引入中国。〔6〕清末民初,国人以直接借用和制汉语的方式从日语中引进了大量近代法律术语。参见屈文生:《和制汉语法律新名词在近代中国的翻译与传播——以清末民初若干法律辞书收录的词条为例》,载 《学术研究》2012年第11期;崔军民:《〈日本法规解字〉与中国近代法律新名词》,载 《玉林师范学院学报 (哲学社会科学)》2011年第3期。如中国近代法学重要奠基人梁启超先生在1904年发表的 《中国成文法编制之沿革》一文不仅直接使用和制汉语 “惯习”这一法律新名词,而且以西方习惯法理论为指导认为 “惯习”实为中国传统私法的主要表现形式:“我国法律之发达,垂三千年。法典之文,万牛可汗。而关于私法之规定,殆绝无之。……据常理论之,则以数千年文明之社会,其所以相结合相维护之规律,宜极详备。乃至今日,而所恃以相安者,仍属不文之惯习。”〔7〕梁启超:《中国成文法编制之沿革》,载曾宪义主编 《百年回眸:法律史研究在中国》(第一卷),中国人民大学出版社2009年版。南洋公学译书院初译,1907年由上海商务印书馆补译校订并出版的 《新译日本法规大全》亦直接使用 “惯习”一词。

然而,“惯习”这一法律术语最终并未像其他一些和制汉语法律新词一样被普遍接受。或许是由于中国固有词汇 “习惯”与和制汉语 “惯习”一词在形式上的高度相似,在同一历史时期,不少学者选择了以中国固有词汇 “习惯”对译英文 “custom”及相应外文语词。当然这种选择很可能受到了和制汉语 “惯习”的影响。

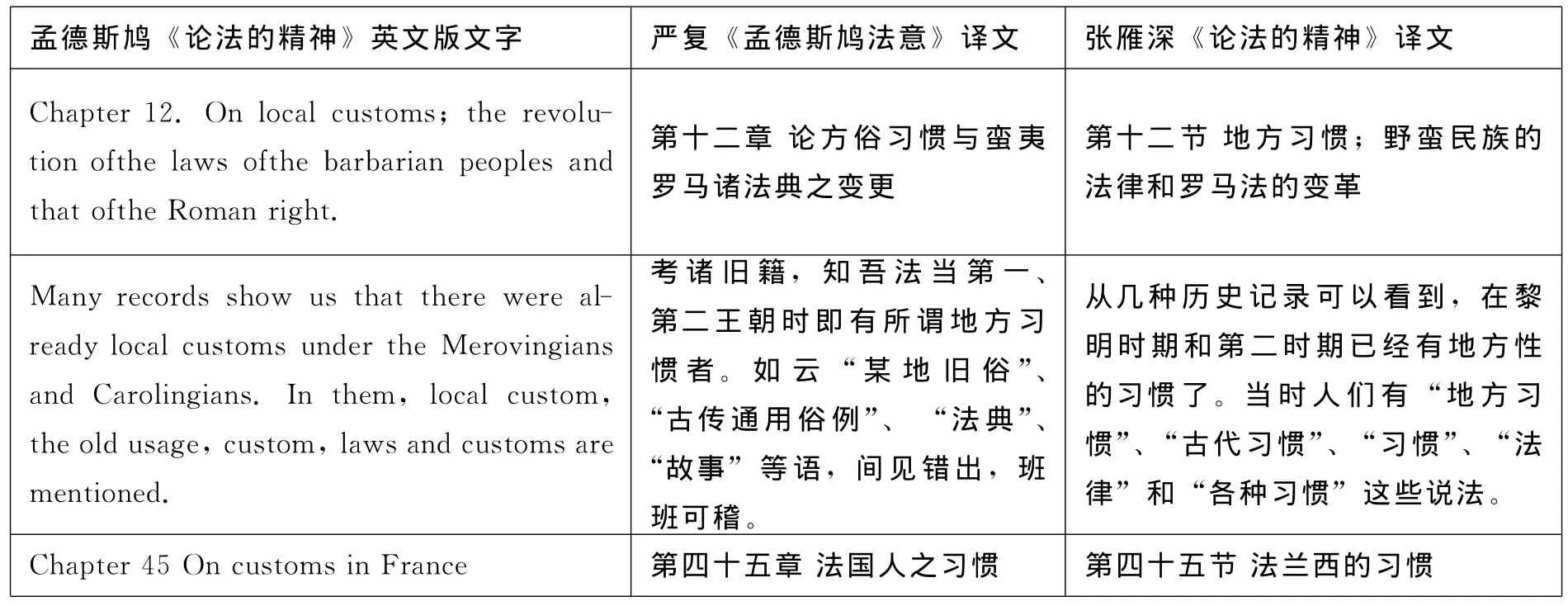

晚清翻译大家严复先生在翻译孟德斯鸠 《论法的精神》一书时,使用了 “习惯”而非和制汉语 “惯习”一词。〔8〕严复先生在翻译时对用词颇为讲究,对转译自日本的和制汉语有强烈的抵触情绪,一直尝试铸造新词或修改和制汉语,只是最终成效不甚理想。参见黄克武:《新名词之战:清末严复译语与和制汉语的竞赛》,载台湾“中央研究院近代史研究所”编:《近代史研究所集刊》第62期。在此选取孟德斯鸠 《论法的精神》第六卷第二十八章中部分内容予以展示。孟德斯鸠 《论法的精神》英文版、严复译本 (严复当年所译即为英文版,法文法律术语“习惯”对应词汇为 “coutume”,法文coutume与英文custom之间基本不存在对译障碍)、张雁深译本相关文字对照如表2所示:〔9〕〔法〕孟德斯鸠:《论法的精神》(英文影印版),中国政法大学出版社2003年版,第546页、599页;〔法〕孟德斯鸠:《孟德斯鸠法意》,严复译,商务印书馆1981年版,第675页,721页;〔法〕孟德斯鸠:《论法的精神》(下册),张雁深译,商务印书馆1963年版,第255页、322页。

表2

当然,对照张雁深先生的译本,不难发现,严复先生有时也夹杂使用传统的 “俗”字。

严复先生对 “习惯”一词的使用在晚清颇具代表性。整体而言,在晚清,随西法东渐,“习惯”一词被国人赋予了新的法律意义,开始逐步取代原来的 “风俗”一词成为与英文“custom”大致对应的法律术语。

英文 “custom”中译词语从 “风俗”到 “习惯”的逐步演变反映了国人对西方法理认识的不断加深。

二、晚清国人对 “习惯”的认识

(一)习惯是中国传统私法的主要表现形式

近代西方法理的输入改变了国人 “法,刑也”〔10〕《说文解字》。的法律实体观与 “法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也”〔11〕《韩非子·难三》。的法律形式观。

在晚清已接受西方法理的中国学者笔下,习惯 (习惯法)〔12〕长期以来,中国学界对于 “习惯”与 “习惯法”两个概念常常交叉使用,并没有严格区分,一方面是因为二者的内涵具有高度同质性,另一方面则是二者作为外来语词,本缺乏中国传统根基。事实上,因 “习惯”与“习惯法”缺乏中国传统根基,如欲对这两个概念进行缜密辨析,只能从对应的外文词汇与语境出发而展开。对 “习惯”、“习惯法”等词涵义的详细辨析参见魏治勋:《民间法思维》,中国政法大学出版社2010年版,第五章 《基于规范法学立场的民间法核心概念区分》。成为中国传统私法的主要表现形式,对于数千年来中国社会的正常运转发挥着重要作用。如梁启超在1904年发表的 《中国成文法编制之沿革》一文中写道:“我国法律之发达,垂三千年。法典之文,万牛可汗。而关于私法之规定,殆绝无之。……据常理论之,则以数千年文明之社会,其所以相结合相维护之规律,宜极详备。乃至今日,而所恃以相安者,仍属不文之惯习。”〔13〕同前引 〔7〕。1906年 《北洋法政学报》第12期所刊载 《我国现行法制概论》一文曰:“中国法律之原则,凡民间之法律关系任其私相结约,不问其若何之事项皆得以私约定之。……谓我国民事法之全体皆由惯习法成立,亦无不可。则凡律例之规定,不能行于实际者,亦无不可适用惯习法。”〔14〕《我国现行法制概论》,载 《东方杂志》第4卷第3期。

(二)修律应以调查习惯为基础

伴随西法东渐,修律应以调查习惯为基础逐步成为朝野共识。

法部尚书戴鸿慈在 《奏拟修订法律办法折》中明确指出:“至若先事之预备,则在调查习惯。”〔15〕故宫博物院明清档案部编:《清末筹备立宪档案史料》,中华书局1979年版,第842页。考察宪政大臣李家驹曰:“我国现当预备立宪,握要以图,约有数事:……民律商律,宜调查习惯。”〔16〕《宣统政纪》卷十九。光绪三十三年 《修订法律馆办事章程》第十二条明确规定:“馆中修订各律,凡各省习惯有应实地调查者,得随时派员前往详查。”〔17〕《政治官报》第六十号,光绪三十三年十一月二十一日。

不过晚清国人在谈及习惯调查对于修律的重要性时,也常常使用 “风俗”一词,尚未将“习惯”与 “风俗”严格区分开来。如湖广总督张之洞曰:“夫立法固贵因时,而经国必先正本。……必须将中国民情风俗,法令源流,通筹熟计,然后量为变通,庶免官民惶惑,无所适从。”〔18〕李贵连:《沈家本年谱长编》,成文出版社1992年版,第166-167页。大理院正卿张仁黼在 《修订法律请派大臣会订折》中曰:“一国之法律,必合乎一国之民情风俗,如日本刑法,本沿用我之唐明律,今虽累经改正,其轻重仍多近乎中律;而民法五编,除物权、债权、财产三编,采用西国私法之规定外,其亲族、相续两编,皆从本国旧俗”;〔19〕同前引 〔15〕,第834页。“凡民法商法修订之始,皆当广为调查各省民情风俗所习为故常,而于法律不相违悖,且为法律所许者,即前条所谓不成文法,用为根据,加以制裁,而后能便民。此则编纂法典之要义也”。〔20〕同前引 〔15〕,第836页。修订法律馆在奏请派员开展民事习惯调查的奏折中曰:“中国幅员广远,各省地大物博,习尚不同,使非人情风俗洞彻无遗,恐创定法规必多窒碍。”〔21〕《修订法律大臣奏编订民商各律照章派员分省调查折》,载 《政治官报》第八四五号,宣统二年正月二十八日。

(三)清末习惯调查范围的名实之辨

因中国传统法制体系中 “关于私法之规定,殆绝无之。……乃至今日,而所恃以相安者,仍属不文之惯习”,〔22〕同前引 〔7〕。清末习惯调查的重点为民事习惯调查与商事习惯调查。这也是今日学界最熟悉的清末习惯调查范围。

当日修订法律馆所组织的习惯调查主要限于民事习惯调查与商事习惯调查两项。〔23〕参见 《宣统政纪》卷七;《宣统政纪》卷三十。然而,清末宪政编查馆所领导的各省调查局所开展的调查事项颇多。《各省调查局办事章程》第三条规定:“法制科分设三股如左:第一股掌调查本省一切民情风俗并所属地方绅士办事与民事商事及诉讼事之各习惯;第二股掌调查本省督抚权限内之各项单行法及行政规章;第三股掌调查本省行政上之沿习及其利弊。”张勤、毛蕾将各省调查局法制科第一股所掌民情风俗、地方绅士办事习惯、民事习惯、商事习惯、诉讼事习惯五类调查均视为习惯调查。〔24〕张勤、毛蕾:《清末各省调查局和修订法律馆的习惯调查》,载 《厦门大学学报 (哲学社会科学版)》2005年第6期。

事实上,若拘泥于 “习惯”二字的文字表述,则各省调查局习惯调查范围似应仅限于地方绅士办事习惯、民事习惯、商事习惯、诉讼事习惯四项;如不拘泥于 “习惯”二字的表述,则各省调查局法制科三股所掌调查事项可统称为 “习惯调查”。当日甘肃调查局官员曰:“详译原章本科划分三股之意,第一股所列民情风俗至民商各事似专调查人民之习惯;第二股所列督抚权限内之各项单行法及行政规章似专调查督抚对于吏民之习惯 (单行法对法典而言。法典不能任人更易,单行法得因时因地制宜,其范围甚狭,故虽占成文法之一部,究与行政规章同有习惯之性质);第三股所列行政上之沿习利弊,似专调查官吏对于官吏与对于人民之习惯。”〔25〕《卷前序言》,载 《甘肃调查局法制科调查各项子目》,清甘肃官报书局排印本,中国人民大学图书馆藏。

宪政编查馆所拟习惯调查事项范围颇为广泛,这与宪政编查馆职责有直接关系。《宪政编查馆办事章程》第二条详细规定了宪政编查馆职责:“一、议覆奉旨交议有关宪政折件,及承拟军机大臣交付调查各件;……三、考核法律馆所订法典草案 (法典指民法、商法、刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法诸种而言)、各部院、各省所订各项单行法 (单行法指隶于一事之章程、不属法典之各法而言)及行政法规 (如改订官制及任用章程之类)。”〔26〕同前引 〔15〕,第49页。

值得注意的是,宪政编查馆明确将 “民情风俗”列入习惯调查范围,这一度令当时的调查者有所困惑。如时任直隶调查局法制科第一股管股委员吴兴让直言:“调查事项固以预备编纂法律为标准,毫无疑义。惟第三条第一股中谓掌调查本省一切民情风俗习惯似太广泛,确难著手。”〔27〕吴兴让:《各省调查局章程释疑》,载 《北洋法政学报》第五十五册,光绪三十四年二月上旬。

笔者在前文中已经指出在晚清不少人尚未将 “习惯”与 “风俗”严格区分开来。

宪政编查馆将 “民情风俗”列入调查项目,可能有两方面的原因:其一,作为调查或说印证民商事等习惯的方法。曾有学者对习惯调查之开展建议曰:“调查我国之惯习,必先察其实际上之习俗何如,人民之观念何如,官吏之判决例何如”。〔28〕同前引 〔14〕。其二,避免习惯调查挂一漏万。毕竟民商事等种种习惯长期包含于传统民情风俗话语体系之中,现予以人为地认定与剥离,难免会有所遗漏。

三、清末习惯调查者知识背景探析

伴随晚清西法东渐,国人逐步接受了西方习惯法理论,不仅赋予固有词汇 “习惯”以新的法律意义,而且认为中国传统法制中尤其是私法领域存在广泛的习惯法,新式法典的修订应以习惯调查为基础。

清末习惯调查奠基于西方近代法理之上,自然需要调查者具备相应的西方法学知识。

在当时国内传授西方法学知识的新式法政学堂刚刚起步,本土所培养的法政人颇为有限的情况下,修订法律馆与各省调查局中负责习惯调查事务的领导者与组织者不乏海归人士。

宣统元年正月,修订法律馆奏派翰林院编修、法律馆纂修朱汝珍前赴东南各省调查商事习惯。〔29〕参见 《修订法律大臣沈家本等片》档案,现存于台湾。转引自李贵连:《沈家本传》,法律出版社2000年版,第271页。宣统二年,修订法律馆进而奏请在全国展开民事习惯调查,分派纂修许同莘等人分赴江苏等各省开展民事习惯调查。〔30〕同前引 〔21〕。朱汝珍与许同莘均为毕业于日本法政大学的海归人士。〔31〕陈煜:《清末新政中的修订法律馆》,中国政法大学出版社2009年版,第234-235页。

《各省调查局办事章程》第九条明确规定:“凡调查局任用各员,自总办以至管股委员均须曾习法政通达治理者方为合格。”〔32〕《大清法规大全·宪政部》卷六。这里所要求的 “法政”知识严格而论主要指近代西方法学理论知识。各省督抚在筹建调查局过程中,十分重视延揽有海外法政学习背景的优秀人才担任调查局总办和各科科长及管股委员,甚至形成与其他部门激烈争夺人才的情况。如安徽巡抚冯熙曾奏调刘钟琳、刘泽熙、尹彦鉌三名有海外经历的优秀人才来皖主持调查局事务:“查有法部参事上行走候选道刘钟琳识略闳通,志趣卓越,曾从五大臣出洋考察,于中外政术洞晰靡遗而又秉正不回,无新学嚣张之习,臣前经奏调以法学二部有编辑未完之件尚未来皖;又度支部额外主事刘泽熙宅心正大,饶有干略,曾在日本学习法政;分省补用知府尹彦鉌识练才明博通时务,曾充法国使臣刘式训随员,于法政亦多研究,相应请旨饬下法学度支三部并江苏抚臣准将刘钟琳等三员调皖俾收臂助。”〔33〕《安徽巡抚冯煦奏遵设宪政调查局并调查员助理折》,载 《政治官报》第一百二十二号,光绪三十四年正月三十日。安徽巡抚原本希望委任刘钟琳任安徽调查局总办,但法部不放人,安徽巡抚后来只得另选调道员顾赐书为调查局总办。〔34〕参见 《安徽巡抚冯熙奏派道员顾赐书开办宪政调查局折》,载 《政治官报》第一百八十五号,光绪三十四年四月初五日。

各省调查局海归人员任职名录初步统计如表3所示:〔35〕本表中金宝康、吴道南、欧阳葆真、洪翼升、卢弼、何雯等六人信息均全部来自程燎原 “清末筹办咨议局和地方自治法政出身人员名录”,参见程燎原:《清末法政人的世界》,法律出版社2003年版,第266页以下。

表3〔36〕〔37〕〔38〕〔39〕〔40〕〔41〕〔42〕

大量具有海外法政学习经历的优秀人才充实到修订法律馆与各省调查局,承担起习惯调查的领导与组织工作,有力地保证了习惯调查开展的基本方向与整体质量。

事实上,在清末习惯调查中,不仅修订法律馆与各省调查局内习惯调查的领导者与组织者具备了相当的西方法政知识,各府厅州县与各省调查局的一线调查人员也在不同程度上具备相当的西方法政知识。

与修订法律馆及各省督抚注意延聘优秀法政人士主持习惯调查一样,各府厅州县在接到各省调查局习惯调查任务后也相当重视延聘优秀法政人员负责具体习惯调查项目。据 《湖北调查局公牍初辑》收录的 《咨呈督院据随州禀办法制调查各节呈请据呈通饬各属文》可知,当时随州知州委任的三名调查员冷然鼎、王保清、彭晋翼即均为日本留学毕业生。〔43〕参见 《咨呈督院据随州禀办法制调查各节呈请据呈通饬各属文》,载湖北调查局编:《湖北调查局公牍初辑》,清刻本,中国人民大学图书馆藏。

此外,不少调查局尚专门开办调查员养成所,对一线调查员进行必要的西方法政知识的培训。如吉林调查局曾开办调查员养成所为各府厅州县养成合格调查员。〔44〕参见 《本局呈覆督抚宪拟定开办调查员养成所简章文》,载 《吉林调查局文报初编》,吉林官书刷印局宣统二年刷印本,国家图书馆藏。山东调查局则在开办之初即决定:“择聪颖明达之员十余人作为该局书记,先令在局分门肄习法政,由总办订立课程以期养成调查员资格,将来即以此项人员派赴各属调查。”〔45〕《署山东巡抚吴廷斌奏设立调查局片》,《政治官报》第一百七十七号,光绪三十四年三月二十六日。山东调查局所办调查员养成所共开设宪法、行政法、政治学、经济学、财政学、国际法、统计学、数学、图画学等九门课程。〔46〕参见 《本局遵拟调查员学习章程文》,载 《山东调查局公牍录要初编》,济南日报馆光绪三十四年刻印本,国家图书馆藏。可以说,在清末习惯调查中,从高层的领导者、组织者直至一线的实地调查人员均具有了不同程度的西方法政知识背景。

四、清末习惯调查的西法东渐意义

清末习惯调查的直接目的是为当时的法制改革提供本土资源的参考,故其所具有的法制本土化意义向为学界所关注,也获得了学者较多的肯定。然而我们在强调清末习惯调查的法制本土化意义之时或许有些忽略了其本身所具有的西法东渐意义。事实上,作为西法东渐大环境下,由接受西方法政知识的调查人员在全国范围开展的一次重大调查活动,清末习惯调查的整个过程,不仅是全面搜集、整理本土法制资源的过程,也是全面传播西方法政知识的过程。

虽然鸦片战争之后,西方法政知识及宪政理念便不断传入中国,但应该说直至清末法制改革,即使在沿海开放地区,社会中能够理解并接受西方法政知识的人士仍十分稀少。宣统元年,修订法律馆纂修朱汝珍在东南各省调查商事习惯时,便面临各商会多因不懂相关法律名词具体含义而导致习惯调查进展缓慢的局面。〔47〕朱汝珍:《朱汝珍催办函 (1909年11月2日)》,载章开沅等主编 《苏州商会档案丛编》第1辑,华中师范大学出版社2012年版。湖北调查局曾在写给本省督抚的报告中抱怨道:调查条目表式颁发 “将及半载,历查各属申报奉文日期,于敝局饬查各目,率多误会。其甚者或疑为市售之本声称补购,或认为备查之件,呈报收藏,种种支离,不一而足”。〔48〕同前引 〔43〕。事实上,这种窘迫状况当时在广东、山东等所谓开国内开风气之先的省份中亦普遍存在。〔49〕参见 《本局请通饬各处将调查各事依限报告详文》,载 《山东调查局公牍录要初编》,济南日报馆光绪三十四年刻印本,国家图书馆藏;《本局分催各厅州县依限调查报告札》,载 《广东调查局公牍录要初编》,广东省立中山图书馆等编:《清代稿抄本》(第四十九册),广东人民出版社2007年版。

清末习惯调查提供了自上而下传播西方法政知识的绝佳契机。在清末习惯调查中,修订法律馆与各省调查局均采取了事先拟订调查条目表式然后以之为根据而或行文各府厅州县或自行派员的调查模式。因修订法律馆与各省调查局中习惯调查的领导者、组织者均接受过较好的西方法政教育,故其所拟习惯调查条目表式带有强烈的西方法政知识色彩。这在民事、商事、诉讼事三类习惯调查条目表式的设计中尤为突出。

清末民事习惯条目的具体设计基本以西方民法典的编纂体例及概念术语为蓝本。如修订法律馆所拟五编二十六章二百一十七问 《调查民事习惯问题》具体篇章体例与 《日本民法典》高度相似一致。如表4所示:

表4

各省调查局为拟定简便及与国际接轨起见一般也参照外国民法体例及概念术语拟定了民事习惯调查条目。如山东调查局明确声称:“中国向无民法专书,……此次拟定条目,暂依外国民法部分择其于中国有重要关系者分为五部,曰财产部、曰物权部、曰债权部、曰担保部、曰亲族部。……所用名词多依日本法学之旧称而附以解释,以免率改语源,转滋疑误。”〔50〕《本局拟定调查民事习惯条目详文》,载 《山东调查局公牍录要初编》,济南日报馆光绪三十四年刻印本,国家图书馆藏。故各省调查局所拟民事习惯调查条目与修订法律馆所拟 《调查民事习惯问题》可谓 “条目微有参差而法理不相悬异”。〔51〕《本局详请督抚宪分发法律馆 〈调查民事习惯问题〉并饬依限查报文》,载 《吉林调查局文报初编》,吉林官书刷印局宣统二年刷印本,国家图书馆藏。各省调查局所拟民事习惯条目可参见眭鸿明:《清末民初民商事习惯调查之研究》,法律出版社2005年版,第三章 《清末民初民事习惯调查主要问题》。修订法律馆所拟 《调查各省商习惯条例》系 “按照日本商法五编,分为五章。首总则;次组合及公司,以当日本之会社;次票据,以当日本之手形;次各种营业,以当日本之商行为;次船舶,以当日本之海商。”〔52〕同前引 〔18〕,第301页。各省调查局所拟商事习惯调查条目也多具有较明显的西方商法典色彩。〔53〕睢鸿明:《清末民初民商事习惯调查之研究》,法律出版社2005年版,第207页以下。

各省调查局所拟诉讼事习惯调查条目也多以西方民诉、刑诉分立的诉讼法典为蓝本。山东调查局阐述理由曰:“中国合各项法律为一编,无所谓刑事民事,似难强分民诉与刑诉。……近日刑律则务求改良,裁判则将成独立,将来民刑诉讼必有仿效各国成例,区为二事者,故此次编订调查诉讼条目,谨就外国诉讼法部分区分为民诉刑诉,以为诉讼改良之预备。”〔54〕《本局拟定调查诉讼习惯条目详文》,载 《山东调查局公牍录要初编》,济南日报馆光绪三十四年刻印本,国家图书馆藏。

为便于理解,修订法律馆与各省调查局对习惯调查条目中不少源于西方的新式法律术语尽可能进行了细致解释。如山东调查局在所拟 《调查民事习惯条目》中即对大量新式法律术语作了详细解释。兹举数例:“善意占有,不知为他人之物而占有之例”;“恶意占有者,明知为他人之物而占有之例”;“共有者,数人共有一财产权之谓也”;“遗产相续,即为父者逝去遗产归其子承继也”;“所有权,即自己所有之物可以任意处分者也”;地上权,“如借人土地建造家屋或种植竹木即有使用其土地之权利也”;地役权,“即以他人之土地供自己土地之利益。如汲水于他人之井以供自己土地之用,又如洼下之地积水不泄于耕作上及卫生上诸多不便,必择地沟通之而后土地乃有用是也”;从物,“与主物不能分离而附从主物者谓之从物,如赁屋则附以木器,买帽则附以帽盖,其木器帽盖即从物也”等等。〔55〕《调查民事习惯条目》,载 《山东调查局公牍录要初编》,济南日报馆光绪三十四年刻印本,国家图书馆藏。可以说山东省所拟 《民事习惯调查条目》几乎相当于一部简易的民法学词典。不仅如此,不少调查者在习惯调查中还十分注重对所用西式法律概念术语的严格遵循。如朱汝珍在致苏州总商会催办商事习惯调查函中明确强调:“或有以本馆问题名词未易了解为言者,不知法律名词,必谋其画一,万难迁就各省之俗。称具各省学习法政者已不乏人,商会尽可邀同学界中人共相研究耳。”〔56〕同前引 〔47〕。

可以说,借助清末习惯调查在全国的开展,西方法政知识无意中获得了一次播洒到中国大地各处直至穷乡僻壤的绝佳机会。清末习惯调查所收获的不仅是对本土法制资源的搜集与整理,也是西方法政知识在中国的一次全面普及。作为西法东渐的产物,从另一面看,清末习惯调查又是一次重要的西法东渐活动,具有重要的西法东渐意义。