社区治理体制改革的基本问题与实践

2015-03-30王思斌

文/王思斌

王思斌:北京大学社会学系教授

一、社区治理概念及理解

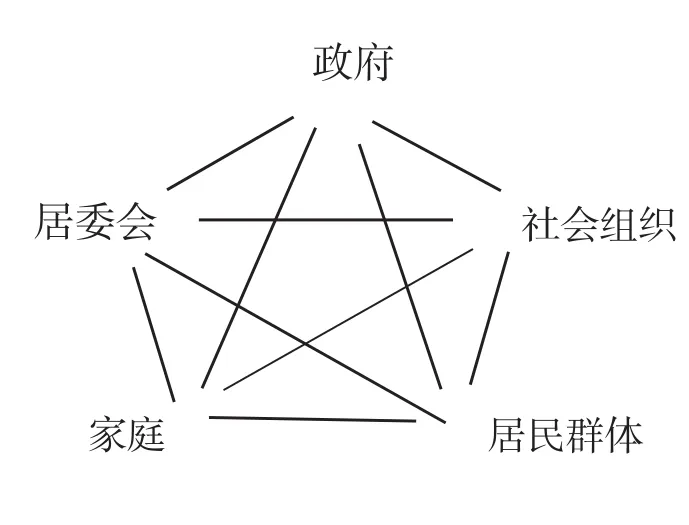

社会治理体制的核心是社区。按照当前的法律规定,社区是自治组织。但实际上,社区的概念和对社区的理解,各界尚存在不同认识。社区的概念最早是由德国学者滕尼斯提出,后翻译进入中国。最初社区的概念偏重社会关系和社会观念,是指一个生活共同体,在这个共同体内部,人们的生活方式差不多、价值观念差不多,主要依靠伦理来调节人们之间的关系,生活关系比较密切,这就是社区。从这个意义上讲,社区公共服务是社区的应有之意。后来,美国学者在研究时,引入了一定的地域因素,重视地理区域的差异性人群。因此,社区开始是一个生活共同体,后加入了行政区域的因素,这样,社区就包含了两个内核:一个是行政区域;一个是生活共同体。在这个意义上讲,认同感非常重要。在当代中国,社区是行政社区。社区管理是指对社区的管理,它是在行政社区的意义上被使用的,认为存在社会矛盾、社会问题,必须要对社区进行管理。面对社区中的问题需要管理,强调权力的行使;生活共同体意义上的社区,有矛盾和问题会强调自我调节,协商共识,治理在这里是本质性的。当下的社区治理包含了两个方面:由政府和社会组织对社区中存在、或表现于社区的社会问题进行控制和社区成员参与治理。这是由我国社区作为许多矛盾的反映点和发生地的现实所决定的。社区建设与社区服务紧密联系。在中国,社会治理是从原来那个管的较多的体制转向管的相对较少的体制的转换,或者是从管理较多的东西向其本质的一个回归。党的十七大报告提出要实现政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动,当前最大的问题是这两个方面如何有效衔接。网络化管理是政府管理,还没有与社区服务联系在一起,这是一个值得考虑的问题。从这个意义上讲,治理应该回归到政府与社区各有其不同作用的状态。目前,社区的自治作用有些淡化,要想使社区回归或是走向真正的治理,就要明确治理责任和治理主体。社区治理就是促进社区秩序形成的过程和活动,强调的是多方力量的协调,形成生活共同体。社区治理的主要力量在社区内部,政府力量的介入比社会治理参与要弱一些。治理要多方参与。那么谁来参与,谁来管,管什么,哪一块需要谁管理等就需要明确 。社区管理有两个主要任务,一个是管的事情,一个是服务的事情,服务可能来自于上级,也可能来自于居民的互助。因此,社区自治主体包括居委会、居民组织等。社会治理机制问题主要有两个:一个是博弈性治理,这个是必要的,从管理的角度来讲治理,就是大家一起商量、一起做,进行博弈;另一个是源头治理或服务性治理,这个可以通过服务来达到治理。一个是从管控到协作的治理,一个是从服务到治理。第一个思路是从放权开始的,是一个社会事务问题,第二个思路是对社区内的弱势群体做好服务,通过从源头上解决问题实现治理。社会治理关系是与社区治理问题相关的各方形成的多种关系,包括政府(街道)、其他相关企事业单位,居委会(党政)、社区社会组织、业主委员会、社区居民、物业公司以及外部进入的社会服务组织(社会工作机构等),如图1所示。只有理顺了社会治理关系,才能做好社区治理。社区治理关系,一个是管理关系,一个是相互服务的关系。

图1 社区治理问题相关各方关系示意图

二、中国社区治理的演变

一是前社区治理阶段。计划经济时期,街—居体制是单位体制的附属系统,从人员到功能都处于次要的位置。社区治理(街居治理)不是问题,最积极的人口在单位。单位体制的衰落、“去单位化”造就了大量社会人,也使街居体制由边缘走向中心。

二是社区服务的发展(20世纪80年代)。最初对社区的重视是因为单位功能的外移,居民的日常生活出现问题,街居功能不足,于是有了社区服务,但基本上没有涉及社区治理问题。

三是社区组织建设(20世纪90年代)。社区组织机构建设和组织功能强化,要承接单位制改革、市场化转移的问题,作为市场化改革的配角,居委会工作人员主要由退休、无业人员充任。经过组织建设,使社区自治组织有了处理社区事务的能力。

四是社区建设(进入新世纪)。进入新时期新阶段,社会问题凸显,社区组织和能力建设要走向新的高度。中办转发《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》明确了推进城市社区建设的重大意义,社区建设是改革开放和社会主义现代化建设的迫切要求,是巩固城市基层政权和加强社会主义民主政治建设的重要途径。城市社区建设的基本原则是:(1)以人为本、服务居民;(2)资源共享、共驻共建;(3)责权统一、管理有序;(4)扩大民主、居民自治;(5)因地制宜、循序渐进。社区建设的主要目标是加强社区党的组织和社区居民自治组织建设,构建新的社区组织体系。坚持政府指导和社会共同参与相结合,充分发挥社区力量,努力建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型现代化社区。城市社区建设各项工作包含社区服务、社区卫生、社区文化、社区环境、社区治安、社区党建。

五是社区管理(狭义上指2000年前后)。这一时期,社区是各类矛盾和问题的聚集点,必须强化社区管理。各种管理力量的加强,包括网格化管理,是以解决社会问题(矛盾、冲突、突发性事件)为导向的。之后才开始出现社区管理体制创新。强力管控、与干部政绩挂钩,强化了自上而下的管理,也就是社区的“行政化”。指导关系变为领导和上下级关系,人员的配备、工作任务的布置和考核,大大弱化了社区组织的自治性,而居委会工作人员依附和靠拢政府(体制)的心理、官本位意识使得这种异化常态化了。

六是社区治理创新。推进国家治理体系和治理能力现代化要求对社区的民主管理,对社区事务进行治理,多方参与,解决深层次问题,回归社会生活共同体的建设目标。对新建城市小区、重建居民区、农转居社区的矛盾处理和稳定机制建设。

三、中国城市社区治理体制创新的着力点

当前,“三社联动”即社区(党政)、社会组织、社会工作联动,在不少地方实践探索,比如浙江、江苏、北京都在探索。具体到社区建设,三者如何联动、如何发挥作用,需要联动机制。从社会治理关系的角度看,社区既有行政职能又有服务职能。政府(街道)、居委会主要承担行政性职能,因此社区的行政体制应以社区居委会为主,党组织、居委会主导;而服务职能则主要由社区工作(服务)站承担,社区的服务不应以政府为主导,而是政府指导、民间互助的体制。政府的作用和社区自身的力量要有分有合,共同致力于社区建设和发展。