东太湖生态湿地公园规划设计

2015-03-28黄蓓丽彭文惠

黄蓓丽,彭文惠,吴 磊

(1.中衡设计集团股份有限公司,江苏 苏州 215021;2.境群国际规划设计顾问(苏州)有限公司,江苏 苏州 215021)

1 公园周边环境分析

1.1 公园周边环境

吴江市位于江苏省东南部,东临上海,西濒太湖,南接浙江,北依苏州,地处以上海为龙头的长三角腹地,地理位置优越。

吴江东太湖(松陵城区段)沿线长达9.8 km,位于吴江老城西侧,南临吴江滨湖新城片区。全段东太湖大堤景观带东侧紧邻230省道(苏震桃一级公路),北侧以城市主要干道江陵西路为界,南侧以云龙大道为界,周边有4条高速公路通过,拥有便捷的交通条件。其坐落地点优越,享受着在城市中难得的自然美景,本方案以自然生态为重要核心构想,利用和发掘深厚的文化特色,意在营造出供市民休闲娱乐的生态公园。

1.2 优劣势分析

通过场地内优势、劣势、机遇的分析,来深入地了解基地的条件,为设计提供方案构思。

优势:(1)东太湖是太湖的主要出水通道,为黄浦江及吴江市主要供水水源地,以水为中心构成高度人文景观的地域特征。(2)有丰富的生物资源,东太湖植物主要由人工栽培的果树及绿化树木构成,动物有鱼类70余种,两栖类、爬行类及小型哺乳类动物和鸟类资源相当丰富。(3)有良好的视线景观效果,吴江东太湖(松陵城区段)沿线长。从地形地势来看,东太湖沿湖以北以丘陵地形为主,南则以东太湖为近景可远望东山。劣势:(1)地势平坦,视线平行辽阔,除西向对岸的缓丘外尚无较明显的地标,由于东太湖围垦严重,沿大堤景观现状以围网养殖及农田景观为主,没有起到带状生态廊道应有的景观价值,长此以往将阻碍吴江的可持续发展。(2)近年来太湖水环境的恶化致使周边生态资源减少,生物物种锐减,环境有恶化的趋势。

机遇:(1)环太湖旅游继续呈现增加的发展态势,且旅游发展日趋成熟。本基地是沿230省道由苏州进入吴江的第一站。因此,具有吸引苏州地区休闲人流的优势。(2)有浓厚的文化底蕴,孕育出独具魅力的吴文化。(3)政府的重视程度与投入。湖滨新城项目立足于太湖与城市的自然交错地带,在重新审视湖与城的新关系之后,唯有将城市的触角伸向湖域,结合与水、自然、文化共生的环境开发,才能呈现出城与湖之间的水乡地景空间。

通过分析,在设计中将着重考虑利用太湖的自然景观和吴江的人文景观(如丝绸文化),同时将现存的围网养殖地及农田串联成水系,与太湖连通,形成园中湖,沿水岸打造百花水道、青柳岸等景观,即改善了无序的围垦养殖又发挥生态廊道的效用。其次以金、木、水、火、土为意向的丘地(金石之丘、森林之丘、幽水之丘、太阳之丘、大地之丘)为园中的高点和次高点,即解决了无地标的问题,同时也形成了良好的观湖制高点。总之,设计中根据场地的具体情况力求抓住机遇,利用优势,弥补劣势不足,设计出一个可供观赏游憩的生态湿地公园。

2 规划设计

2.1 设计目标

城市湿地公园指利用纳入城市绿地系统规划的适宜作为公园的天然湿地类型,通过合理地保护利用,形成保护、科普、休闲等功能于一体的公园[1]。城市湿地是城市重要的生态基础设施,具有众多生态及社会服务功能[2-4]。在维护地块发展优势格局的前提下,顺应总体规划的定位方向,结合实际环境,在保护区域水系、生态资源的格局之下坚持科学合理地利用资源,建构吴江水岸朝向生态、健康与永续的方向发展,将生态园建成绿色生态公园的新典范。

2.2 功能分区规划

东太湖大堤岸线较长,根据沿岸用地性质和周边环境的不同对基地进行了功能分区,主要包括生态体验区、中央公园区、临水广场区以及5~7 m大堤区,如图1。

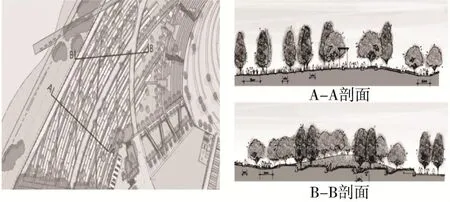

生态体验区主要包括门户区、生态栖息区、针叶林带、水生植物区。全区运用了树皮、碎石等自然透水的材质铺设歩道,同时设计了水上木栈道,通过小岛、浅滩、水生植物和起伏缓丘的混交林来构建一个仿自然的生态栖息环境,在提供鸟类栖息地的同时,让游人体验低碳环保的生活,如图2,3。此区内的城市水岸坚持人性化的设计尺度,合理规划多元而丰富的公用设施。

图1 功能分区图

图2 生态体验区剖面图

中央公园区主要包括迎宾广场、梅庄、大地之丘、青柳岸,全区主要是以入口迎宾、游客集散为重点,同时运用高低起伏的地形和水资源给游客提供驻足游玩的场地(如图4,5)。其中“大地之丘”为全区中央,至高地景,西侧为开阔的大草坡,视觉可与太湖相接,体现现代江南聚落风情的梅庄建筑群坐落在太湖岸边,成为游人在园中室内就餐、娱乐的重要场所。

临水广场区主要包括南入口广场、丝绸广场及码头亭、菖蒲园、百花林和以金、木、水、火为意向的4个丘地(金石之丘、森林之丘、幽水之丘、太阳之丘)(如图6,7)。全区以“丝绸”为印象,交织古今文化,整个场地像丝巾或布卷的旋开,将织理陈铺于地面的纹路及立体园丘上,同时打造不同视觉效果的丘地景观,丘地之间的开阔地带形成成片的花海,尽赏花卉与植物季节变化之美。水岸2侧以弯曲变化的百花水道串联中央区和南区空间,提供游船者水上观花的新体验(如图8)。观赏步道设置休息节点及活动节点,并提供不同高程的游园道。

图3 生态体验区实景

图4 梅庄效果图

图5 青柳岸剖面图

5~7 m(吴淞高程)大堤及沿湖区:此区段沿太湖(百年洪水位4.97 m),考虑到防洪作用及景观效果,5 m宽的吴淞高程大堤沿线设置散步小径与草坪区,营造不同高度的临水与观景体验空间。7 m宽的吴淞高程大堤沿线种植樱花和成片的杉树林,形成丰富的林下空间;本大堤突破了传统护岸型形式,尝试缓坡大堤防,结合现代的景观元素,做出一个“感觉不到堤防存在”的隐形防洪堤,成为现代临水城市生态水岸开发示范。

图6 南入口广场剖面图

图7 南广场实景

图8 水上花岛实景

2.3 交通规划

全区的交通分为连外交通和园内交通。

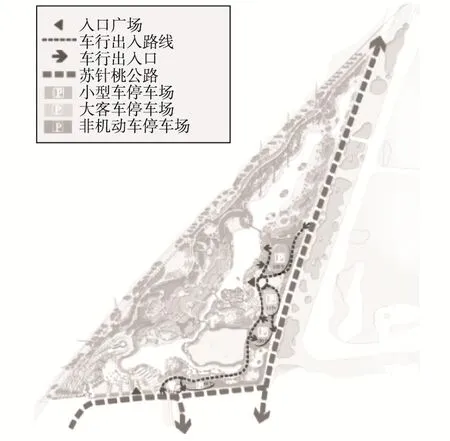

连外交通中主要分为车行与人行。公园的南广场设置人行的出入口,很好地解决了入园人行的问题。沿苏震桃公路沿线开设2个车行出入口,并设有充裕的机动车和非机动车的停车场,有效地组织了入园的车行流量(如图9)。

图9 交通分析

整个园内交通路线主要分为人行交通路线、VIP(车行、人行)浏览路线、游船游览路线和自行车环游路线。作为城市的市民公园,给游人提供休闲散步的景观空间是必备的功能之一,但同时也要满足骑行爱好者、游艇爱好者的活动需求。整个场地提供了4条骑行路线,路线总长约5 000 m;游船往返距离约1 100 m,倡导绿色健康的生活方式。

2.4 水系以及驳岸设计

从西边的太湖引湖水至公园中,营造丰富的岸线形式和有缩有放的水系空间,既有开阔的水面,又有涓涓的小溪;同时设计了不同形式的驳岸,广场区域以垂直的硬质驳岸为主,生态体验区以深入水面的草坡为主,亦有碎石铺设的缓坡,以营造多种临岸体验。

2.5 植物种植设计

湿地植物的配置是恢复和完善湿地生态结构的主要手段,以恢复原湿地生态结构为目标,做到生态优先、最小干预、修旧如旧、注重文化、以民为本及可持续发展6大保护原则[5]。首先尽量选用乡土树种,如香樟、朴树、栾树等,注重上层乔木与下层花灌木的搭配,让种植环境满足植物本身光照、水分的要求,同时注重植物文化的体现,强调通过植物文化体现场所的精神,如梅庄处种植的梅花体现迎雪吐艳、凌寒飘香、临危不乱的傲骨。最后在生态优先、最小干预的理念下,建立生态体验区的种子库,善用土壤中的种子,配合适当的管理措施,让其在适当时期自行长出。

植物种植分为以下几种类型:(1)背景林带。以雪松(Cedrus deodara)、落羽杉(Taxodium distichum)、水杉(Metasequoia glyptostroboides)等为主体,主要分布在各景点周围以及用于分割空间的区域内。(2)公园观景林带。以竹子、桂花(Osmanthus fragrans)、樱花(Prunus serrulata)、红枫(Acer palmatum‘Atropurpureum’)、碧桃(Prunus persica)、郁李(Prunus japonica)、杏(Prunus armeniaca)为主体树,不仅强调片林的整体感,还强调它们的果叶色等效果。(3)林荫行道树。以香樟(Cinnamomum camphora)、广玉兰(Magnolia grandiflora)、银杏(Ginkgo biloba)、榉树(Zelkova schneideriana)为主体树,结合道路所在地区景观进行布置。(4)滨水植物。以垂柳(Salix babylonica)为主体(乔木)的湿生植物区,以芦苇(Phragmites communis)、白茅(Imperata cylindrica)为主,配以观赏性湿生、水生植物如千屈菜(Lythrum salicaria)、鸢尾(Iris tectorum)、荷花(Nelumbo nucifera)、睡莲(Nymphaea tetragona)等。(5)地被植物。如白三叶(Trrifolium repens)、八角金盘(Fatsia japonica)、阔叶麦冬(iriope platyphylla)、金丝桃(Hypericum monogynum)等,其中使用草花混播,如金鸡菊(Coreopsis drummondii)、鼠尾草(Salvia japonica)、松果菊(Echinacea purpurea)等。

设计方面既强调林冠线的变化与统一,注重季相变化及常绿阔叶树种的比例,也注重植物种类的选择,促进植物多样性的恢复。

临水广场区:重点植栽区“百花林”,以常绿树作为挡风及视觉的背景,成片种植大片花海,如樱花、桃花、海棠、桂花等,层次由丘底的小乔木渐次转为丘顶的直立大乔木,凸显地形的变化。

中央公园区:全区选用直立型常绿针叶树,如墨西哥落羽杉(Taxodium mucronatum)、雪松,作为花树区背景栽植,色调以深绿衬托春季花树如梅花(Prunus mume)、早樱,及秋季变叶树种如无患子(Sapindus mukorossi)、银杏。此区的植栽设计主要体现在大地之丘、构筑物梅庄以及沿内湖的水生植物观赏区。

生态体验区:以“自然、生态、野趣”为原则,成片种植针叶类树种,如水杉、落羽杉、池杉、雪松等;同时种植抗污染、有净化空气功效的植物,如香樟、合欢、广玉兰等,为市民提供漫步、骑行的生态氧吧。从生物自然繁衍的角度出发,运用土壤中自然播入的种子,让其自行繁衍,即尊重了适者生存的自然法则,又增加了生物多样性。

5~7 m大堤区:此区是太湖的大堤防,沿着湖边形成一个狭长的地带,也是市民远眺太湖的最佳区域,沿岸采用草坡入水的形式,种植耐水湿的落羽杉、池杉等,下层木多采用水生植物,芦竹(Arundo donax)、美人蕉(Canna indica)、蒲苇(Cortaderia selloana)等;同时考虑到冬季北风的影响,沿线增加防风植物带,南侧侧重种植常绿树种,如香樟(Cinnamomum camphora)、广玉兰(Magnolia grandiflora)等,对南广场区形成天然的防风屏障。

2.6 活动空间规划

东太湖湿地公园不同于其他的生态保护公园,在强调保护自然的同时,积极倡导市民的公共参与,在设计的同时就尽可能地参入可供活动的场地和设施,例如设计专门的自行车骑行路线、设置码头和游船、在幽水之丘安排儿童戏水区,提供少儿娱乐的场所(如图10)。同时设置一些静态的游赏空间。比如,隐蔽在花树林后的高出的丘顶茶屋,是游人评茶、赏花的好去处。大地之丘东北侧的大草坡,提供给游人郊游、野餐聚会的场所。全区设置了多个休憩廊、驻足亭等,为市民提供休憩、观赏的静态空间。

图10 主要活动空间示意图

3 结语

湿地公园既不是自然保护区,也不同于一般的城市公园,它兼有物种及其栖息地保护、生态旅游和生态教育功能的景观区域[6]。东太湖湿地公园是在一片未经开发的太湖湿地的基础上新建的湿地公园,虽然设计中一再贯彻生态的理念,但是设计中所构建的这些生态系统是否能够经得起时间的考验,这是在公园构建后期需要关注的问题。其次,作为市民公园,其配套的基础设施是根据设计之初人口的预测来确定的,那么随着城市的发展,后期需要做出及时的调整和完善,同时对于使用过程中设施的维护也是至关重要的。最后,公园的建设势必将带动周边的商圈和居住区的开发,在保护和改善湿地生态环境的前提下,兼顾经济利益、生态环境和社会效益,实现“以地养地”的经济平衡需要在发展中不断摸索。

湿地公园的建设由于涉及到环保、水利、交通、农业、林业等多个部门,协调难度大,在管理过程中易形成管理职责交叉等问题,需要政府支持、协调,最好能成立专门的湿地管理办公室,负责协调各相关部门,共同管理。共管是湿地资源保护及合理利用的一种有效途径,建立有序的共管机制是湿地公园可持续发展的基础[7-10]。

[1]国家建设部.城市湿地公园规划设计导则(试行),建城[2005]97号.[EB/OL](2005.06.24)[2007.10.21].

[2]毛芳芳.森林环境[M].北京:中国林业出版社,2006.

[3]包满珠.花卉学[M].北京:中国农业出版社,2005.

[4]朱丽清,刘德源.柳州市主要园林植物抗寒性研究[J].安徽农业科学,2009,37(26):12514-12518,12520.

[5]黄成才,杨 芳.湿地公园规划设计探讨[J].中南林业调查规划,2004(3):26-29.

[6]李 勇.湿地的生境修复及景观规划设计——以潍坊市白浪河湿地公园为例[J],中国园林,2011(8):17-20.

[7]雷 昆.对我国湿地公园发展建设的思考[J].林业资源管理,2005(2):23-26.

[8]王 凌,罗述金.城市湿地景观的生态设计[J].中国园林,2004(1):39-41.

[9]Barr Engineering Company(USA)Brochure:Landscape Ecology and Landscape Architecture[EB/OL].2001.http://www.barr.com.

[10]张永泽,王 亘.自然湿地生态恢复研究综述[J].生态学报,2001(2):309-314.