浅议不同课堂教学模式对教师提问有效性的影响

2015-03-27樊能芳

樊能芳

摘 要:借助两节不同的初中生物学课堂教学模式课,从课堂中教师提出问题的类型及采取的让学生回答问题的方式两方面,谈谈不同课堂教学模式对教师提问有效性的影响。

关键词:教学模式;提问有效性;影响

“学起于思,思源于疑,疑解于问。”教学是一门艺术,而课堂提问是组织课堂教学的中心环节。精彩的提问是诱发学生思维的发动机,能开启学生思维的大门,提高课堂教学效率和师生情感的交流,优化课堂教学质量。因此,一位有心的教师会非常重视课堂提问活动的设计。但在教学实践中,不难发现,不少老师并没有太关注一堂课中问题的设计,或看似关注了问题的设计,但又走入了教师问、学生答的串问串答的教学模式中,最终并没有达到有效提问的效果。

笔者曾有幸于今年上半年分别前往多所学校听取了多位七、八年级生物教师的常态教学课,其中对两位老师就人教版七年级(下)第四单元《生物圈中的人》、第六章《人体生命活动的调节》、第一节《人体对外界环境的感知》——“眼和视觉”这一相同教学内容、不同教学效果的课例感受尤其深刻。下面,就以这两节课为案例,谈谈不同教学模式对课堂提问有效性的影响。

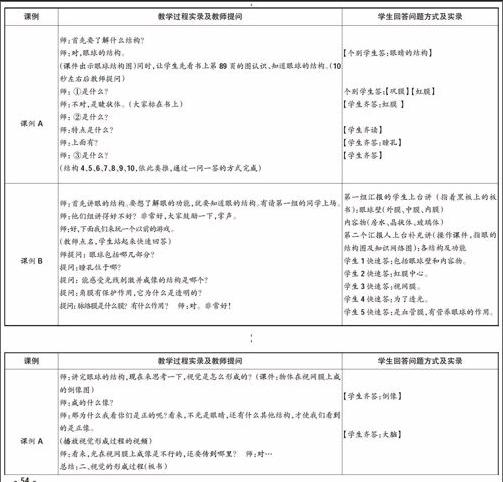

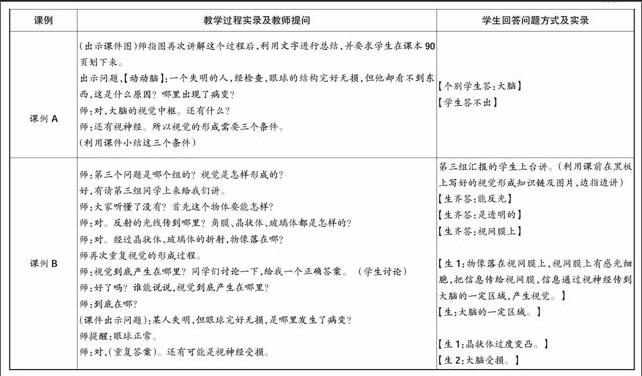

一、主要教学过程实录

1.教学内容之一:眼球的结构

二、各种提问行为类别频次分析

【课例A】本课共16个大问题,84个小问题。问题的类型主要分布在印证型、记忆性问题中,较少理解性问题,没有创造性、评价性问题。学生回答问题的频次是54次,与教师提出问题的数量差距较大,说明很多问题都是教师在自问自答,或者是有问无答。学生回答问题的方式只分布在“提问后个别学生答”和“提向后让学生齐答”两个栏目中,形式较为单一;且回答问题的学生多是反应快、学习较好的;提出的问题要么过于简单、要么不够清晰等等。这都使得课堂学习气氛没有调动起来,有些学生不在听课状态。这些问题的出现,源于教师对课堂提问有效性的思考不足,也源于教师的教法仍然很传统,对于调动学生学习的积极性、培养学生的生物学习能力不利。因此,教师应进一步转变观念,转变教法,认真思考如何提高课堂提问的有效性,使学生真正在教师创设的情境中、在教师设置的有效问题中思维得以发展、创新、开放,多元智能得以培养。

【课例B】本课共13个大问题,43个小问题。问题类型分布在印证型、记忆性、理解性问题中,且理解性问题占了25.6%的比例,教师注重了这一类培养学生思维能力问题的设置。且有发散性问题1个,占2.33%的比例。学生回答问题的频次为57次,而教师提出的问题43个,说明同一问题,有多个学生阐述自己的观点。学生回答问题的方式在各项栏目中均有分布,形式较为多样,利于调动学生学习的积极性。且主要分布在“提问后叫举手者答”,占66.7%,说明教师关注了大部分学生,体现了“面向全体学生”的理念,也说明学生回答问题的积极性高。最为突出的是,在本节课中,教师专门设置了一个环节,鼓励学生大胆提出问题,作为课下的留疑,安排小组学生分别去解决,以备下节课展示。

本课的授课教师是从教仅为一年的年轻教师,我想,她对课堂提问有效性的思考和关注还是欠缺的。可为什么本课的这些数据与课例A有着明显的差别呢?这背后折射出的更多的应该是教师的教学理念,进而产生的不同的教学模式和效果。在本课中,教师更多地关注了学生,让学生成为课堂的主人,自主地去学习、思考、展示,教师真正是参与者、指导者、引导者。这也得益于该校当下正大力推行的课堂教学模式改革活动。当然,教师的主导作用、课堂学习的深度和广度等问题还需进一步挖掘、积极探索。

三、思考

这两节课的教学模式中,课例A基本上是过去的传统教学模式,教师包办代替,串讲串问,提问策略较为单一,甚至不少问题是教师自问自答,没有给学生充分的思考空间和时间,没有关注学生的需求,较少注重学生思维能力的培养,最终也导致课堂气氛较为沉闷,学生的学习效率较为低效,而这些都是教师对课堂提问有效性的认识和思考不足、教学模式较为传统造成的。

课例B完全转变了一种教学模式,通过学生小组课前自学、预习准备、课堂汇报展示、师生共同反馈交流、达标检测等环节,事先将问题留给学生在课前去思考、准备,而课堂成为学生展示自己的舞台,教师只起着主导作用,并适时参与、指导学生的学习活动,同时通过教师设计的一些问题进行主要概念的反馈检测。另外,教师比较注重激励性语言对学生学习积极性的影响,在教学中能适时地给学生以表扬和鼓励。这些都使得学生在本堂课中学习热情、积极性较高,也因此表现出较好的学习效果,促进了学生思维的发展。

可见,在当前基础教育新课改不断深入推进的大环境下,作为教育战线最基层的一线教师,更应该积极转变观念,从教学的主阵地——课堂入手,大胆尝试和探索新的课堂教学模式,并加强对课堂提问有效性的深入思考和研究,从而改变目前课堂教学中提问有效度低的情况,让学生真正成为课堂的主人、学习的主人,在课堂中学会提问、善于提问,学会思考、善于思考,学会分析问题、解决问题,进而逐步形成创新意识和创新能力,最终成为创新型人才。

编辑 张珍珍