既抗重罪轻判,也抗冤假错案

2015-03-26

抗诉可用来纠正冤假错案,但不利于被告人的再审抗诉应该谨慎使用,否则可能损害司法权威。

南方周末记者 任重远 发自北京

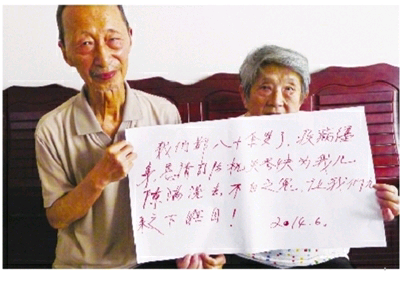

对于四川人陈满年逾80岁的父母陈元成和王众来说,这是22年来他们过得最舒心的一个春节。

2015年2月16日,离羊年春节只有三天,他们接到了最高检察院的刑事申诉复查通知书。最高检复查后认为,陈满故意杀人、放火的事实不清、证据不足,其具有作案时间与在案证据证明的事实不符,于2月10日向最高法提出抗诉。

1992年底,陈满因涉嫌故意杀人、放火被公安部门收监,1999年4月,被海南省高级法院终审判处死刑缓期两年执行。

这可能是最高检第一次为纠正疑似冤假错案,向最高法提起刑事抗诉。

抗诉少:“有些对抗的意思”

抗诉,是中国法律赋予检察机关的一项法律监督权。一般有两种情况:一是针对已经生效的民事、行政和刑事案件裁决,要求法院启动再审;也可以针对一审结束的刑事案件,要求上级法院二审。

“刑事案件二审的抗诉,很多国家就叫上诉。我们为了强调检察院与法院平行的国家机关地位,用了‘抗诉这个词,强调是它的一种权力。其实只是一个正常的工作程序,但听起来,就有了些对抗的意思。”中国人民大学法学院副教授程雷说。

据《中国法律年鉴》公布的数据,2013年,全国检察机关的抗诉合计6354件,大部分是二审抗诉,共5421件,再审抗诉只有813件,最少的是当事人及其家属申请提起的抗诉,120件。而2013年各级法院审结的一审刑事案件达95.4万件。

可以看出,近年来刑事抗诉案件逐年增加,但比例并不高,针对已终审案件的再审抗诉比较少见,而通过申诉提起抗诉的难度巨大。

其中,由最高检提起的刑事抗诉,更是罕见。

2015年1月,最高检公诉厅厅长陈国庆接受正义网访谈时介绍,2014年最高检共办理省级院提请抗诉案件8件,其中,对马乐利用未公开信息交易一案向最高法院提出抗诉。接近最高检的一位人士告诉南方周末记者,马乐案是最高检2014年提起的唯一一起刑事抗诉案件。

中国人民大学法学院教授陈卫东认为,刑事抗诉少,和法检两家的工作机制都有关系。

一方面,检察机关的工作重心长期放在公诉上,只要法院判了有罪,哪怕免除刑事处罚,都认为没有公诉错误,基本认为公诉任务完成,没有动力抗了;最爱抗的是无罪判决。

另一方面,很多案件一二审法院判决之前都会向上请示汇报,高级法院二审死刑等案件甚至会请示到最高法院。既然上级法院已经对这一裁判表示过支持,再抗也就意义不大。

在抗诉案件中,检察院认为重罪轻判或者有罪判无的占了绝大部分,有的地方检察院甚至要求,法院判无罪的必须抗诉。

北京市检察院一位检察官告诉南方周末记者,抗诉少并不说明检察院不重视冤假错案。很多案件的纠错,检察院都是以检察建议的方式发出,因为法院不太喜欢直接抗诉。如果真是错案,经过事先的良好沟通后,建议一般也会被法院采纳,和抗诉的效果是一样的。

“这主要和各地的司法生态有关。有的地方法检关系比较好,不觉得抗诉是对法院有意见,就无所谓。甚至有的错案是法院先发现的,过来和检察院沟通,说你们先抗一下,我们再改,两个机关一起,也可以分散压力。”上述检察官说。

2014年3月,最高检察院检察长曹建明向全国人大做报告时就提到,对从申诉中发现的“张氏叔侄强奸杀人案”“于英生杀妻案”等冤假错案,检察院及时与法院沟通,提出了再审改判的意见。

民事行政抗诉飙升刑事抗诉渐强

程雷告诉南方周末记者,十八届三中全会提出新一轮司法改革以前,加强检察机关的法律监督,一直是上一轮检察改革的重要内容。2012年民事诉讼法和刑事诉讼法修订时,都对检察机关的法律监督权进行了扩大和具体化。

“特别是民事和行政案件的再审抗诉,之前是笼统地讲有这个权力,但怎么抗,不清楚。民诉法修改之后,就有了更具体的法律依据。”

结果就是,民事、行政抗诉案件的飙升。新民诉法实施后的2013年,全国检察机关共受理民事、行政抗诉案件16万余件,抗诉6万余件。而2011和2012年受理的数字都是6万多,抗诉刚刚过一万。

2014年9月,最高检察院新闻发言人肖玮表示,“检察机关综合运用抗诉、再审检察建议、检察建议等多种监督方式,对包括裁判结果、审判程序和执行活动在内的全部民事诉讼活动实行法律监督,初步形成了多元化监督格局。”

“之前法院对民行抗诉是比较反感的,检察院又不办这两方面的案子,自己却主动要扩权。后来法院发现,这反而减轻他们的信访压力。再有上访的来了,就劝他们先去找检察院申诉,说检察院要是抗了,法院这边也比较好解决。现在案子多了,检察院申诉控告(部门)有些人也是叫苦不迭。”程雷说。

一位接近最高法院审判监督庭的人士向南方周末记者确认,审监庭的法官们感觉,检察院刑事抗诉方面的力度,较以往也确有加强趋势。

从数据来看,刑事抗诉的案件,大部分改变了判决结果。据《中国法律年鉴》,2013年,全国检察机关提起的刑事抗诉案件,有4458件审结,2490件获得改判,807件维持原判,1161件指令再审。其中,针对已终审案件的再审抗诉,审结的670件中有312件改判。

一份《关于加强和改进刑事抗诉工作的意见》(下称“《意见》”),于2014年11月19日获最高检检委会通过。

《意见》还强化了人权保障,对于一些重罪轻判式的抗诉,限定了具体条件。比如,被告人为患重病生活不能自理的,或者是正在哺乳自己婴儿的妇女,或者是生活不能自理的人的唯一扶养人的,如果只是量刑偏轻,一般不提起抗诉。

而被判死缓的被告人,具有自首、立功等法定从轻、减轻处罚情节,因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发犯罪的,或是因被害方的过错行为引起的案件,案发后被告人真诚悔罪、积极赔偿被害方经济损失并取得被害方谅解的,一般也不提起死刑立即执行的抗诉。▶下转第4版

“例外中的例外”

一位接近两高的学者告诉南方周末记者,马乐案的抗诉让最高法院并不愉快。法院找到不少过往案例,证明缓刑并处罚金的结果在法律上没有问题。最高检则坚持认为,利用未公开信息交易牟利近两千万都只判缓刑,将产生连锁反应,不利于维护证券市场秩序和股民权益。

比起马乐案,陈满案更是“例外中的例外”:它是通过向检察机关申诉,由最高检提起的抗诉;而且,这是一件疑似冤错的案件。

陈卫东认为,陈满案某种意义上开辟了检察机关抗诉的新现象——就有利于被告人利益进行抗诉。

“过去都是把检察机关当打击犯罪的专政工具,很少谈对被告人的权利保障。”陈卫东说。检察机关在过去更多体现为维护被害人利益,而抗诉的习惯做法是抗重。但另一方面,法律又将检察院定位为和法院平行的国家司法机关,要求其对案件承担“客观义务”,理应既抗轻,又抗重。

最高检为何不像张氏叔侄案那样通过检察建议,而用抗诉的方式请求最高法对陈满案启动再审,尚且不得而知。接受南方周末采访的学者普遍认为,这和最近一两年中央对防范、纠正冤假错案的强调不无关系。

“由最高检来做就是一种示范效应,无论有罪还是无罪,都放在一个客观的天平上。有利于树立检察院作为法律监督机关的正面形象。这种理念,也是需要各级检察机关在工作的各个环节都去重视和强调的。”陈卫东说。

中国社会科学院法学所刑法室主任刘仁文告诉南方周末记者,2014年他到最高检察院挂职公诉厅副厅长、曹建明检察长与他谈话时,曾强调了检察机关要重视纠正冤假错案。据刘仁文了解,像陈满案这样,检察机关提起罪轻或无罪抗诉的,之前地方检察院也有过。

在陈满案申诉人、清华大学法学院教授易延友看来,最高检这次直接就陈满案提起抗诉,是希望能够更多发挥法律监督机关在纠正冤假错案方面的作用。

虽然外界期待检察机关提起越来越多的抗诉,更乐见“最高法和最高检打起来”,但刑法学界对抗诉持积极又谨慎的态度。

在陈卫东看来,刑事再审阶段的抗诉案件虽然一年只有八百多件,也不能说就太少了。“很多国家就没有再审这个程序,轻一点儿重一点儿,终审了就结束了。除非可能是冤案。”

在一些国家,即使是重罪轻判的案件,只有在法官徇私枉法,故意帮被告人逃避制裁的情况下才能提起再审。因为生效的判决必须具有权威性,如果再审程序轻易启动,很多案件没完没了,不仅浪费司法资源,也让当事人之间的法律关系处于不确定状态,甚至损害司法权威。

纠正冤假错案则不受这一限制。学者们认为,检察机关应该将其作为一个系统性的工程来对待。

“我们之前经历了历次严打,那时刑事诉讼法律还不是很健全,办案理念和人权保障的意识今天看来也是有差距的,可以想象冤错案件肯定不止已经发现的这些。必须要有主动发现错案的机制,不能只靠真凶再现和亡者归来。只靠法院是不够的,检察院既然有这个职权,当然也该行使起来。这对维护司法公信力只有好处。”刘仁文说。