瓯飞浅滩及附近海域表层沉积物粒度特征及其水动力响应

2015-03-22吴创收黄世昌罗向欣穆锦斌赵鑫

吴创收,黄世昌, 罗向欣,穆锦斌,赵鑫

(1.浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020;2.中山大学海洋学院,广东 广州 51000)

近岸表层沉积物分布特征研究不仅对沉积学的发展十分重要,而且对地貌学、生态学、海洋工程等交叉学科具有重要作用(Luo,2012),研究区域内表层沉积物粒径大小以及组合情况是沉积物物源条件和水动力相互作用的结果。它的空间变化特征可以反映泥沙的来源、运移和沉积以及水动力的影响,而且对于河口和海岸的动力地貌数值模拟也具有重要的价值。因此,近年来很多研究者对于表层沉积物的分布特征、沉积环境以及沉积物运移趋势进行了广泛而深入的研究(Liu et al,2010;Ren et al, 2012; Zhang et al, 2013;李 九 发,2006;高抒,2007;李艳等,2014)。目前不少学者对瓯飞浅滩附近海域的研究主要集中在海域水动力和含沙量变化特征、瓯江口的滩槽演变、潮滩沉积动力方面(李伯根,1994;陆永军, 2002;左书华,2007;姚珊珊,2010;堵盘军,2012 林伟波,2013 余碟双,2013),但是对瓯飞浅滩海域沉积物运移趋势及其影响因素,尤其是控制沉积物分布的动力过程及机制尚未有报道。因此,本文以温州瓯飞浅滩及附近海域2013年4月采集的25 个表层沉积物样品以及同步水动力观测资料为基础,尝试从粒度特征角度研究瓯飞浅滩海域表层沉积物时空分布特征及动力机制。

1 区域概况

温州瓯飞浅滩海域地处浙东南沿海,大部分水域开阔,海域内主要有瓯江、飞云江和鳌江3 个主要入海河口,沿海的岛屿众多,如玉环岛、大门岛,洞头岛,北麂岛、南麂岛等(图1),通过崎头洋直接与外海相接。岸线相对比较平直,淤涨明显,海底平坦,潮滩十分发育,理论深度基面以上滩地面积约170 km2,海域为正规半日潮类型的强潮海域,多年平均潮差4.3 m,最大潮差大8 m 以上,波浪的常浪向主要为N-NE 向,频率占55%,次常浪向为S-SW 向,频率占16.5%。海域内的物质来源主要包括陆域输沙和海域来沙。陆域输沙主要是瓯江、飞云江和鳌江的入海泥沙;而海域来沙一方面是冬季江浙沿岸流由北往南带来长江的部分泥沙,另外一方面是在潮流和波流作用下,泥沙横向运动,把近海海底沉积物推向岸边,或者是河口浅滩和潮间带在风浪掀动作用下,泥沙随潮流在本地区往复搬运。

图1 瓯飞浅滩的表层沉积物和潮流观测站位分布图

2 取样和研究方法

于2013年4月19日-20日(小潮)、23日-24日(中潮)、26日-27日(大潮) 在瓯飞浅滩及其附近开敞海域25 个观测点进行水动力观测和表层沉积物取样(图1)。海流采用SLC9-2 型直读式海流计,观测层次按实测水深进行分层:当水深>4 m 时,采用六点法,即水面(水面以下0.5 m 处,下同)、0.2 H、0.4 H、0.6 H、0.8 H、底(离海底0~1.0 m);当水深≤4 m 时,采用三点法,即0.2 H、0.6 H、0.8 H;底质取样采用抓斗式采样器,每个泥质样品不少于1 000 g。在室内实验分析过程中,先清除掉底质样品中的杂草漂浮物等非沙物质,然后进行了有机质处理,加入0.5 mol/L 的六偏磷酸钠溶液浸泡24 h,并每隔8 h 轻轻搅拌1 次,使样品充分分散,将全部样品全部倒入到激光样品槽中,加超声振荡,加高速离心,使样品再次充分分散,最后利用mastersizer2000 激光粒度测试各粒径的组分含量,然后根据Folk 和ward 公式计算平均粒径、分选系数、偏态和峰态4 类参数,粘土、粉砂和砂的分类利用国际通用的标准,即粘土是0.000 49~0.003 9 mm;粉砂是0.003 9~0.062 5 mm,砂是0.062 5~2 mm。沉积物的粒径命名采用的是King 命名,即极细砂(0.125~0.062 5 mm),粗粉砂(0.0625~0.0312mm),中粉砂(0.0312~0.0156mm);细粉砂(0.015 6~0.007 8)、极细粉砂(0.007 8~0.003 9 mm) 和黏土(<0.003 9 mm)。运用Gao-Collins 模型进行沉积物的运移趋势分析。

3 结果

3.1 水动力变化特征

温州瓯飞浅滩海域潮流属于规则半日潮流的类型,河口附近(4-7、14-15 和23-25 观测点) 和口外北部以及中部(1-3,8-13 和16-18 观测点)区域以往复流运动为主,一般呈现WNW-ESE 方向,而口外海域的南部海域(19-21 观测点) 潮流是以旋转流为主,并且呈逆时针向左旋转(图2)。研究区域的涨落潮历时在空间分布上有所不同,河口区以落潮历时为主,而且越往南部落潮历时时间越长,如鳌江的落潮历时比瓯江的落潮历时长半个小时,可能是浙江沿岸潮波传播所造成的特征,口外海域涨潮历时和落潮历时基本相当。根据优势流×100%,Qe表示落潮流量,Qf表示涨潮流量,如果A>0.50 为落潮优势流,A<0.50 为涨潮优势流。计算得出瓯飞浅滩海域涨落优势流变化比较复杂,其中瓯江口(4、5、7 和8 号测站)、飞云江(14-16 观测点)、鳌江口(23-25 观测点)附近是以落潮优势流为主,而开敞海域却是以涨潮优势流为主。研究区域大潮涨潮平均流速在1.17~ 0.31 m/s,方向是西北方向;中潮的涨潮平均流速在0.97~0.23 m/s;小潮的涨潮平均流速在0.63~0.14 m/s。而大潮落潮平均流速在1.08~0.35 m/s;中潮的落潮平均流速在0.97~0.28 m/s,小潮的落潮平均流速在0.71~0.12 m/s。余流作为海岸带表层沉积物输运的重要影响因子,研究区域的余流具有空间差异。三江口(瓯江、飞云江和鳌江) 的余流大于开敞海域的余流,其中瓯江口的余流最大,4 号站的余流为0.16 m/s,方向是向海方向。

3.2 表层沉积物特征

3.2.1 中值粒径及组成特征

图2 研究区域大潮、中潮和小潮的潮流玫瑰图

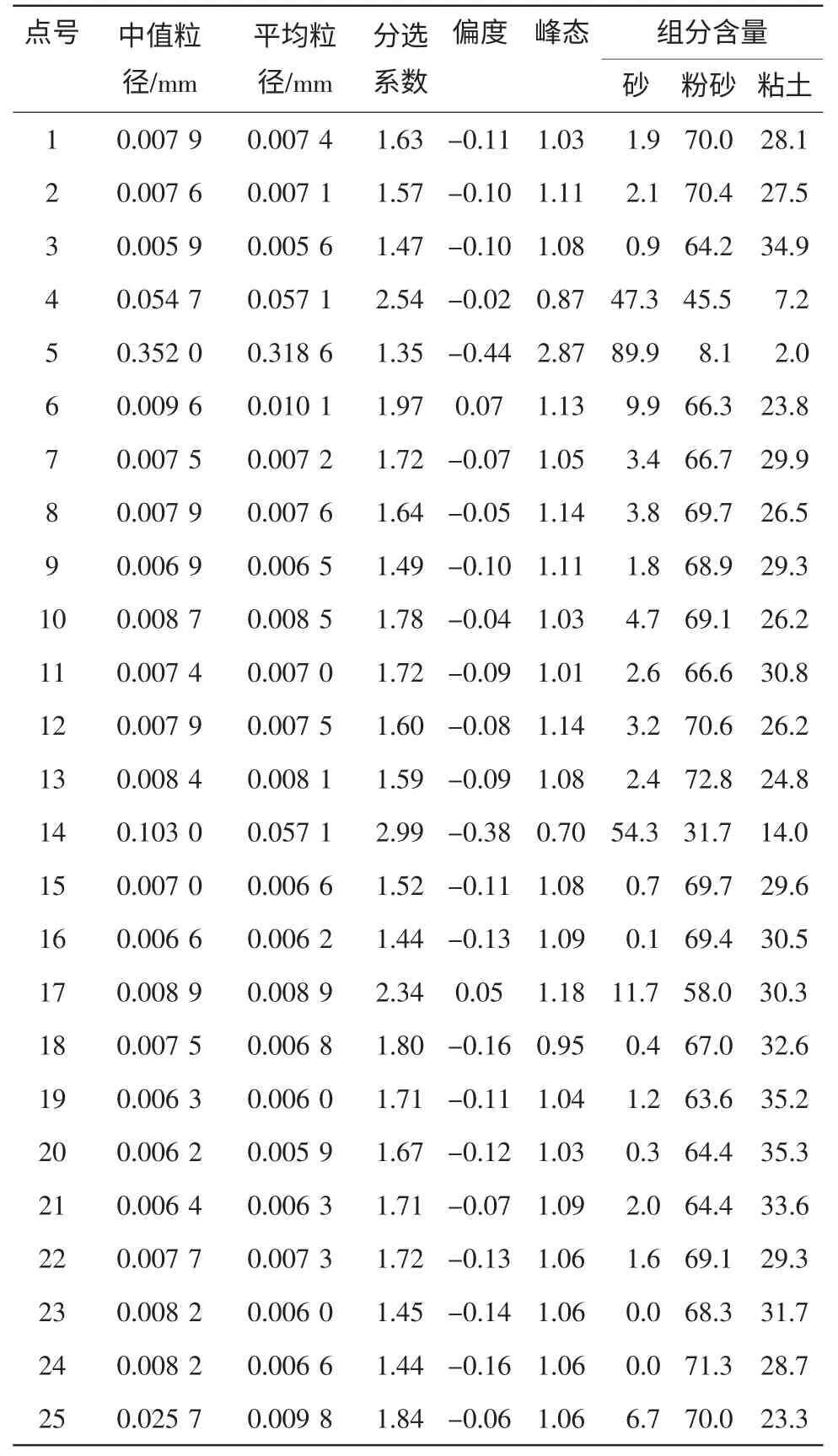

根据沉积物粒度的分析瓯飞浅滩以及附近海域的表层沉积物粒径较细,其中大潮沉积物的中值粒径范围在0.005 9~0.352 0 mm 之间(表1),中潮沉积物中值粒径范围在0.006 1~0.018 6 mm 之间(表2),而小潮沉积物的中值粒径范围是在0.006 1 ~0.025 7 mm 之间(表3)。开敞海域的表层沉积物多为粘土质粉砂,其主要组成成份是粉砂和粘土,并含有少量砂,各种组份的含量分别是54.5 %~75.1%(粉砂),22.9%~36.0%(粘土),0~14.0%(砂)。河口区海底表层沉积物中,除大潮瓯江上游4 号和5 号观测点以及飞云江15 观测点为砂与粉砂类型外,其他多为粘土质粉砂,其主要组成分别占53.9%~78.3%(粉砂),9.5%~34.1%(粘土),0~29.9%(砂)。瓯江口4、5 观测点以及飞云江口14 号观测点的大潮时期砂质百分比含量远超于中潮和小潮时期的百分比,是由于大潮观测期间,温州地区大量降雨,造成瓯江、飞云江等山溪性河流的洪水下泄,将粗颗粒沉积物携带到下游地区。

表1 大潮表层沉积物参数

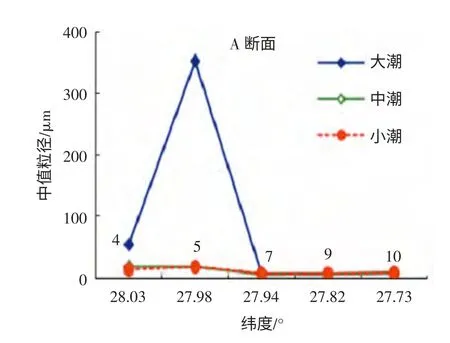

研究区域沉积物纵向分布出现明显的差异性(图3)。如A 断面位于瓯江以及附近海域(包括4、5、7、9、10 观测点),从河口向外,泥沙颗粒先变粗后变细,5 号观测点的中值粒径最大:大潮时中值粒径达到0.352 mm,是10 号点0.008 9 mm的45 倍,中潮和小潮时泥沙颗粒的中值粒径基本上相同;位于开敞海域B 断面(包括11、12、13观测点),尽管大中小潮的中值粒径变化比较复杂,但是总体上浅海区域的中值粒径小于外海,主要原因是潮流和波浪在外海向浅海传播过程中,受到地形的摩擦阻力影响,能量逐步损耗,造成细颗粒更容易在浅水地方沉积,因此浅海的泥沙粒径偏小。C 断面位于飞云江口附近(包括14、15、17、18观测点),大潮时,泥沙颗粒从河口附近向外海变细,其中14 号观测点的中值粒径达到0.103 mm,而18 号的中值粒径是0.007 5 mm;而中潮和小潮时,外海的中值粒径大于河口附近的中值粒径,泥沙颗粒相对比较粗一些。D 断面位于鳌江附近(包括24、23、22、19 观测点),大小潮的泥沙颗粒空间变化复杂,大潮时,泥沙总趋势基本上河口附近的泥沙颗粒粗于近海区域,但是22 号位置的泥沙中值粒径最大,为0.007 7 mm,中潮时,泥沙粒径从口内向近海减小;

表2 中潮表层沉积物参数

表3 小潮表层沉积物参数

图3 瓯飞浅滩海域表层沉积物的断面分布特征

小潮时,泥沙中值粒径从鳌江口附近向近海增大,19 号观测点的粒径值最大,达到0.006 6 mm(图3)。图3 E 是研究区域的纵剖面(主要包括2、3、10、13、18-20 这7 个观测点) 沉积物大中小潮的中值粒径变化情况,其中10 号观测点的中值粒径最大,平均中值粒径是0.008 7 mm,而最南端23 号观测点的平均中值粒径是0.006 3 mm。尽管大小潮的沉积物的中值粒径有所差异,但是沉积物颗粒总体上从北向南逐渐变细,这应该是冬季长江口泥沙在浙沿岸流作用下,沉积物在由北向南输运过程中,较粗粒级的沉积物先行沉积,从而导致温州瓯飞浅滩海域的北部沉积物颗粒粒径大于南部区域。

3.2.2 沉积物粒度参数特征

沉积物的粒径参数反映研究区域沉积物来源与变迁的重要指标,一般采用平均粒径、分选系数和偏态3 个指标。在水流能量逐渐降低的情况下,沉积物在搬运方向上粒度会越来越细,但分选越来越好,分选是对沉积物搬运方向的有效的指示。

2013年4月测量的瓯飞浅滩海域表层沉积物分选系数都比较高,表明整个海区的分选性比较差。其中,口外海域大潮期间分选系数介于1.44~2.34,平均1.68;中潮汛介于1.44 ~2.21,平均1.68;小潮汛介于1.45~2.43,平均1.70;海域的北部的分选系数小于海域的南部区域,这应该和北部观测点的位置有一定的关系;河口区沉积物作河口区沉积物作为径流和潮流相互作用较强烈的地区,分选系数比较大,如瓯江水域介于1.35~2.65,平均1.89;飞云江水域介于1.44~2.99,平均1.72;但是鳌江的河口区分选系数最小。

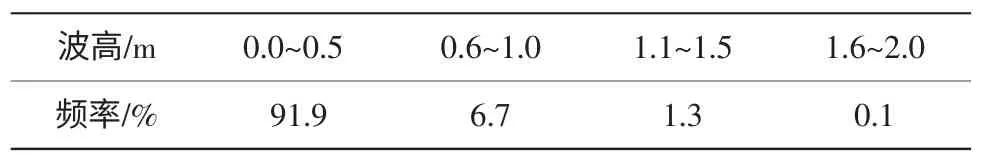

偏态的大小代表沉积物频率曲线的不对称性,研究区域绝大部分观测点大中小潮的偏态是负偏,近对称分布(-0.1 峰态(Kg):研究区域开敞海域的表层沉积物大潮0.95 ~1.18,平均1.07;中潮汛介于0.99 ~1.12,平均1.06;小潮汛介于0.99 ~1.12,平均1.07;各垂线的峰态多大于1,而瓯江口附近介于0.87~2.87,平均1.25;飞云江附近0.70~1.09,平均1.01;鳌江水域介于1.05~1.40,平均1.10;研究区域表层沉积物的峰态属中等程度的窄峰态(尖峰态),说明悬沙混杂程度较高,分选程度差。 沉积物的粒度特征(平均粒径、分选系数和偏态) 包含沉积物输运、沉降和再分配过程的信息(Gao,2001;汪亚平,2000;乔淑卿,2010)。因此,很多研究者利用这些信息将区域的空间变化相联系,逐步建立了“粒度分析”方法来反演沉积物的运移趋势,近年来,Gao-Collins 二维沉积物粒径趋势分析模型已得到广泛应用,如我国的胶州湾(汪亚平,2000)、渤海湾(Ma,2010)、连云港(张存勇,2013)、长江口(王国庆,2007) 等区域。 本文将利用二维粒度趋势模型分析温州瓯飞浅滩及邻近海域的大中小潮表层沉积物的净输运趋势。图4 中箭头表示沉积物的净输运方向,而箭头的长短表示输运的显著性,而不代表搬运率的大小。研究结果区域内沉积物大中小潮一个潮周期内运移趋势有所不同。大潮期间,河口沉积物净向内输运,研究区域的中部开敞海域,沉积物是由近岸区向远岸区输移,研究区域的北部和南部表层沉积物基本上净向南和东南方向输移(图4A);中潮期间,瓯江河口沉积物向口内输运,而飞云江和鳌江口运移输运不太显著,而研究区域的北部沉积物明显向南搬运,而研究区域的中部沉积物是由外海向浅海搬运的趋势,鳌江口以南的区域和大潮的沉积物搬运趋势相似;小潮期间,瓯江口附近以及北部区域表层沉积物是向外海搬运的趋势;中部区域大部分的沉积物是由浅海向外海搬运,并且向东南偏南方向运移,飞云江口和鳌江口附近的沉积物基本上向南搬运。因此,从沉积物的大小潮的分析来看,虽然研究区域的中部和河口区附近,沉积物的搬运有所不同,但是整个区域的沉积物基本上向南运移。 图4 表层沉积物的中值粒径等值线以及沉积物的运移趋势图 4.2.1 波浪 波浪作为海岸泥沙运动的主要动力因素,波浪的掀沙作用主要与波浪要素、当地水深以及沉积物的分布特征有关,根据瓯飞浅滩附近2001年12月至2002年12月的5 m 处的波浪观测资料(表4),利用严恺(2002) 波浪作用下泥沙起动公式计算研究区域泥沙颗粒的起动水深。图5 是根据克里金插值方法绘制出该区域的波浪掀沙作用的分布情况。图5 所示研究区域内波浪掀沙作用呈现扇形分布,随着有效波高增长,研究区域波浪掀沙向外延展。其中0.5 m 级的波浪掀沙范围基本上位于5 m 等深线以内,而波高达到2.0 m 级时,波浪掀沙作用基本上覆盖了整个研究区域。 表4 瓯江河口南门水道附近2001-2004年的波浪资料统计表 图5 瓯飞浅滩及附近海域波浪掀沙的分布情况 4.2.2 潮流 沉积物的临界起动流速和潮流可能最大流速的关系以及沉积物的分布存在明显的响应关系,当潮流可能最大流速大于临界起动流速,认为潮流足以使沉积物起动起来,存在潮流输沙作用。本文主要利用窦国仁(1999) 的泥沙起动流速公式来计算瓯飞浅海海域各个站点的泥沙起动流速,根据计算得出大潮、中潮和小潮泥沙起动的平均流速范围在0.61~1.93 m/s 之间。同时按照利用《海港水文规范》(JTJ 213-98) 提供的公式计算研究区域内各点的潮流可能最大流速,图6 是计算潮流输沙作用的区域,从图6 可以看出瓯江口、飞云江以及鳌江口的潮流作用比较强,输沙范围相对比较广,主要分布在10 m 等深线以内。瓯江和飞云江之间海域相对开敞,潮流相对较小,掀沙范围相对减弱,主要集中在5 m 等深线以内。 图6 瓯飞浅滩海域的潮流输沙作用的区域 本文通过对2013年4月瓯飞浅滩附近海域的表层沉积物以及同步观测水动力的数据分析,得到瓯飞浅滩及附近海域表层沉积物的粒径大小、粒径的组成特征、运移特征。并对表层沉积物的水动力因素进行了分析,主要得出以下结论: 瓯飞浅滩海域表层沉积物粒径以粘土质粉砂为主要类型,沉积物的粒径普遍较细,沉积物的中值粒径在空间分布上存在一定的差异性,瓯江口的粒径最大,细砂的含量明显较高,其次是飞云江和鳌江口,开敞海域沉积物的由北向南和由岸向外粒径逐渐变细。 GSTA 模型结果显示大小潮瓯飞海域沉积物的运移趋势有所不同,反映研究区域的泥沙一部分来自于瓯江、飞云江和鳌江流域,两外一部分就是来自海域来沙,而且泥沙有向南输运的趋势。 研究区域不同浪级对表层沉积物的冲刷作用不同,其中以1.5 m 以下波浪为主,波浪掀沙作用基本上覆盖整个研究区域的整个海域;潮流输沙作用的范围主要在5 m 等深线附近,而且河口区潮流输沙的作用更为明显。因此研究区域5 m 等深线以内泥沙的运移变化主要受到波浪和潮流的联合作用,而外海泥沙的起动主要是以波浪为主。 Gao S, Collins M, 2001. The use of grain size trends in marine sediment dynamics a review. Chinese Journal of Oceanology and Limnology,19 (3) :265-271. Luo XX, Yang S L, Zhang J, 2012. The impact of the Three Gorges Dam on the downstream distribution and texture of sediments along the middle and lower Yangtze River (Changjiang) and its estuary and subsequent sediment dispersal in the East China Sea.Geomorphology,179:126-140. Liu H, He Q, Wang Z B, et al, 2010. Dynamics and spatial variability of near-bottom sediment exchange in the Yangtze Estuary, China.Estuary,Coastal and Shelf Research,86:322-330. Ma F, Wang Y P, Li Y, et al, 2010. The application of geostatistics in grain size trend analysis:a cast study of eastern Beibu Gulf.Journal of Geographical Sciences,20 (1) :77-90. Ren R X Z, Chen S L, et al, 2012. Spatial and Temporal Variations in Grain Size of Surface Sediments in the Littoral Area of Yellow River Delta.Journal of Coastal Research,28:44-53. Zhang Wei, Zheng J H, Ji,et al,2013.Hoitink A.J.F.Surficial sediment distribution and the associated net sediment transport pattern in the Pearl River Estuary, South China. Continental Shelf Research, 61-62:41-51. 窦国仁,1999.再论泥沙起动流速.泥沙研究,6:1-9. 堵盘军,张蓓,费岳军,2012.温州瓯飞浅滩海域悬沙输运特征及其来源探讨.泥沙研究,6:64-74. 高抒,2009.沉积物粒径趋势分析:原理与应用条件.沉积学报,27(5):826-836. 李伯根,谢饮春,夏小明,等,1994.瓯江口南岸潮滩沉积动力过程的探讨.海洋学报,16(2):86-94. 李九发,李为华,应铭,2006.黄河三角洲飞雁滩沉积物颗粒分布和粒度参数特征及水动力解释.海洋通报,25(3):38-44. 李艳,刘艳,李安春,2014.大连湾附近海域表层沉积物粒度特征及水动力环境指示.海洋通报,33(5):552-558. 林伟波,王义刚,2013.瓯江口海域悬浮泥沙输运特性研究.水力发电学报,32(2):119-128. 陆永军,李浩麟,董壮,等,2002.强潮河口围海工程对水动力环境的影响.海洋工程,20(4):17-25. 乔淑卿,石学法,王国庆,等,2010.渤海底质沉积物粒度特征及输运趋势探讨.海洋学报,32(4):139-147. 王国庆,石学法,刘焱光,等,2007.粒径趋势分析对长江南支口外沉积物输运的指示意义.海洋学报,29(6):161-166. 肖志建,2012.珠江河口及邻近海域表层沉积物特征及其泥沙运移趋势.海洋通报,31(5):481-488. 严恺,梁其荀,2002.海岸工程.北京:海洋出版社. 余碟双,李瑞杰,丰青,等,2013.瓯江南口外浅滩含沙浓度特征.水道港口,34(1):7-12. 张存勇,2013. 连云港近岸海域沉积物运移趋势.海洋学报,35(3):172-178. 左书华,杨华,赵群,等,2007.温州海区近岸表层水体悬沙分布及运动规律的遥感分析.地理与地理信息科学,23(2):47-50.4 讨论

4.1 表层沉积物的运移特征

4.2 水动力响应

5 结论