糯扎渡自然保护区美丽蒲葵种群结构研究

2015-03-21侯淑娜侯昭强

侯淑娜 杜 凡 侯昭强

(西南林业大学林学院,云南 昆明 650224)

糯扎渡自然保护区美丽蒲葵种群结构研究

侯淑娜 杜 凡 侯昭强

(西南林业大学林学院,云南 昆明 650224)

采取线路、样方调查方法,对糯扎渡自然保护区美丽蒲葵的分布特点、种群密度、高度结构、更新状况及幼苗生长过程等进行调查。结果表明,美丽蒲葵集中分布于澜沧江西岸的糯扎渡自然保护区南部,海拔 700~1 500 m;其所在地植被类型主要是半常绿季雨林、山地雨林和季风常绿阔叶林,并以半常绿季雨林中的优势度最大,乃至形成美丽蒲葵群落。在调查的11个样方中其密度为378株/hm2,茶场片区和龙潭片区密度分别为213株/hm2和819株/hm2,在乔木层中的相对多度分别达到16.67%和63.04%。美丽蒲葵是热带性很强的树种,其种子形成幼苗需要一定的光照,苗期生长速度十分缓慢,蹲苗期长达5 a,其叶的发育具有异型叶性现象。

美丽蒲葵;种群结构;分布特点;糯扎渡自然保护区

美丽蒲葵(Livistonaspeciosa)是棕榈科(Palmae)蒲葵属高大乔木,高达30余m,在国产棕榈科植物中,仅董棕(Caryotaurens)和鱼尾葵(Caryotaochlandra)可与之并驾齐驱,具有重要的应用价值和保护价值。据《云南植物志》、《中国植物志》等文献记载,野生蒲葵主要分布于我国华南地区、云南省南部,越南,缅甸[1-2]等国也有分布。糯扎渡自然保护区是美丽蒲葵的重要分布区之一,这里的美丽蒲葵不仅分布面积较广,且数量集中,从而形成“美丽蒲葵林”。然而,目前关于蒲葵群落和种群的研究未见报道。本研究就糯扎渡自然保护区美丽蒲葵的群落学特点、种群数量、分布特征、生长发育规律等进行研究,为蒲葵群落的保护提供依据。

1 研究区概况

糯扎渡省级自然保护区建于1997年,位于云南南部普洱市翠云区和澜沧拉祜族自治县的结合部,澜沧江从其中部自北而南流过,地处东经100°22′~100°30′,北纬22°35′~22°47′,面积 21 679 hm2。保护区最低点为澜沧片区南部小田村澜沧江边,海拔580 m;最高点为澜沧片区西南部的仙顶营山,海拔 1 873.2 m。保护区地处云南省南部低纬度地区,热带北缘与南亚热带过渡地带,是南亚热带森林生态系统类型的自然保护区。

研究区位于糯扎渡自然保护区南部,我国特大型水电站—糯扎渡水电站建设于本区域。研究区面积约 3 500.94 hm2,海拔 700~1 500 m。该区海拔800 m以下的基带气候属于北热带湿润和半湿润型气候;全年高温,年均温22 ℃,年降水量 1 100 mm 以上,背风坡和谷底降水较少,较干燥。由于来自西南季风及复杂地形的影响,阴坡与阳坡的水热条件存在显著差异,使植物群落的类型和垂直带变化较明显。美丽蒲葵集中分布在研究区的2个片区,即勐矿村茶场社大小秧田一带(简称茶场片区)及勐矿村龙潭社老营盘山至大黑箐一带(糯扎渡大桥右岸,简称龙潭片区)。茶场片区植被保存较完好,龙潭片区由于2003—2005年间的糯扎渡水电站建设及移民搬迁,部分乔木被砍,干扰较严重,目前植被和生境正在恢复中。

2 研究方法

2.1 线路调查

2013年11月,首先对糯扎渡自然保护区美丽蒲葵分布的区域进行踏查及访问;然后选择勐矿村茶场附近大小烂秧箐和糯扎渡大桥江桥右岸的龙潭村附近2个美丽蒲葵群落集中分布区为重点研究区域,设计2条调查主线和6条调查支线,累计长度23.6 km。请护林员做向导,沿线路调查,详细记录调查线路中出现美丽蒲葵的位置(GPS点)、数量、高度等,及生境的主要伴生植物。

2.2 样方调查

在调查线路上,按照典型样方的原则,设置30 m×30 m的样方11个。记录样方的群落名称、坡度、坡向、坡位、海拔、受干扰程度等;记录构成群落乔木层、灌木层、草本层、层间植物的植物名称、盖度、株高、胸径、物候、生活力等;记录美丽蒲葵的数量、每1 株的高度、粗度、生活力、物候;在每个30 m×30 m的样方中,按照梅花形方式设置2 m×2 m的小样方,记录美丽蒲葵的更新状况以及美丽蒲葵幼苗发育的形态变化过程。

2.3 数据整理及分析

1) 标本鉴定:调查采集到的蒲葵及其他植物标本,依照《云南植物志》、《中国植物志》、《Flora of China》及其他相关文献进行鉴定。

2) 群落划分:依据《云南植被》将蒲葵所在的植被确定为3个植被型、3个植被亚型、3个群系。

3) 种群的年龄结构分析:种群的年龄结构特征,与该种群今后是扩展、维持还是缩小等可持续发展问题密切相关,是种群学调查研究中需要弄清楚的主要内容。林木的年龄通常是采用年轮的方式或解析木方式确定。而蒲葵为单子叶植物,缺少年轮;调查区属于自然保护区,不可能对蒲葵进行解析木采伐。因此,本研究采用种群个体高度来代替种群个体年龄,进行高度结构分析。

4) 相对多度的计算:相对多度指调查样方内某一植物的个体数目占样方内所有植物的总个数的比例。计算公式为:

3 结果与分析

3.1 蒲葵名称确定

按照《云南植物志》、《中国植物志》和《Flora of China》的记载,云南南部分布有2种蒲葵,即大叶蒲葵(Livistonasaribus(Lour.) Merr. ex A. Chev.)和美丽蒲葵(LivistonaspeciosaKurz(=LivistonajenkinsianaGriffith))[1-3]。但是,由于前述文献所描述的大叶蒲葵和美丽蒲葵形态特征相交叉,之前在不同文献中对云南南部自然分布的蒲葵名称的鉴定较为混淆。近年来,刘海桑对国产蒲葵属植物进行分类学研究[3-4]认为,之前我国植物分类学文献中被确定为“大叶蒲葵的都应该是美丽蒲葵,我国不存在自然分布的“大叶蒲葵”。

本调查中采集的蒲葵标本,遵从刘海桑的研究结果,鉴定为美丽蒲葵。

3.2 分布特点

调查表明,糯扎渡自然保护区内的美丽蒲葵仅分布于澜沧江西岸,澜沧片区的南部,行政区域属于澜沧县糯扎渡乡的勐矿村;在糯扎渡自然保护区澜沧片区外的南部区域之外,沿澜沧江右岸下游直到西双版纳地区,也有少量美丽蒲葵分布。

本次调查,记录到美丽蒲葵分布的海拔介于 700~1 500 m,明显超过了《云南植物志》记载的美丽蒲葵分布海拔上限 1 000 m[2]。调查结果表明,美丽蒲葵最集中分布的海拔范围为 750~1 200 m。海拔 1 200 m 以上的区域,美丽蒲葵分布的数量逐渐减少。然而,在海拔约1 500 m的季风常绿阔叶林中,美丽蒲葵成年个体的高度依然达到28 m,胸径接近30 cm。

根据现场调查和勾图计算,确定该区美丽蒲葵分布的林地面积约 2 173.43 hm2,而美丽蒲葵集中分布的面积约209.82 hm2。其中,茶场片区127.19 hm2,龙潭片区82.63 hm2。

美丽蒲葵主要分布于3种植被类型中,即雨林(植被型)中的山地雨林(植被亚型),秋枫-印度栲林(Form.Bischofiajavanica-Castanopsisindica)(群系);季雨林(植被型)中的半常绿季雨林(植被亚型),美丽蒲葵-黄竹林(Form.Livistonaspeciosa-Dendrocalamusmembranaceus)(群系);常绿阔叶林(植被型)中的季风常绿阔叶林(植被亚型),华南石栎-红木荷林(Form.Lithocarpusfenestratus-Schimawallichii)(群系)。

秋枫-印度栲林主要分布于勐矿村茶场一带湿润的沟箐中,海拔 850~1 000 m,面积较小。其群落的乔木高大,高达40 m,盖度40%~80%,主要树种有秋枫(Bischofiajavanica)、印度栲(Castanopsisindica)、云南崖摩(Amoorayunnanensis)、木奶果(Baccaurearamiflora)、野龙竹(Dendrocalamussemiscandens)等;灌木层种类较少,盖度不等,介于20%~40%,主要有美丽蒲葵、腺萼木(Mycetiaglandulea)、小绿刺(Capparisurophylla)等。5个样方中美丽蒲葵的数量为134株,平均密度298株/hm2。其中,高度>25 m的成年个体较少,在5个样方中的数量均不多于5株,乔木层中的盖度低于20%,相对多度<16.67%;幼年期(高度4 m以下)蒲葵的数量较多,灌木层中的盖度为10%~30%,在5个样方中的数量介于11~47株。

美丽蒲葵-黄竹林主要分布于糯扎渡澜沧江大桥右岸山坡(龙潭村社后山),以东南坡向为主,海拔介于700~900 m。群落中乔木种类较少,乔木层高度6~30 m,盖度40%~60%,主要树种有美丽蒲葵、黄竹(Dendrocalamusmembranaceus)、华南石栎(Lithocarpusfenestratus)、黄棉木(Metadinatrichotoma)等。3 个样方中,记录美丽蒲葵221株,密度819株/hm2,其中,高度超过25 m的7株,高度<25 m的29株,盖度达30%。美丽蒲葵在乔木层中的相对多度达到63.04%;灌木层种类较乔木层少,盖度20%~30%。主要种类有美丽蒲葵幼树,包括高度4 m以下及茎未出土的幼苗,其盖度10%左右,此外还有微毛布荆(Vitexquinatavar.puberula)、老挝天料木(Homaliumceylanicumvar.laoticum)等。总体来说,美丽蒲葵在该群落中分布最为集中,种群的优势度最大。

华南石栎-红木荷林分布海拔介于 900~1 550 m的山坡山脊,面积较大。乔木层高度7~25 m,盖度55%~75%,主要种类有华南石栎(Lithocarpusfenestratus)、红木荷(Schimawallichii)、银柴(Aporusadioica)、美丽蒲葵等;灌木层盖度20%~30%,组成种类较多,包括乔木幼树,如美丽蒲葵、围涎树(Abaremaclypearia)、红花木樨榄(Olearosea)等,灌木有火把花(Colquhouniacoccineavar.mollis)、大叶斑鸠菊(Vernoniavolkameriifloia)等。该群落中分布的美丽蒲葵数量较少,3个样方中记录到19株,密度为71株/hm2;乔木层中,高度>25 m的美丽蒲葵植株在3个样方中均不超过4株,盖度不超过20%。灌木层中,蒲葵的幼树也较少,数量不超过7株,高度5 m以下,未发现茎尚未出土的蒲葵幼苗。

3.3 种群数量

11个样方中记录到不同高度的美丽蒲葵个体374株(表1)。其中,美丽蒲葵个体数量最少的是样方8,仅2株(属季风常绿阔叶林);美丽蒲葵个体数量最多的是样方10(属半常绿季雨林),累计大小个体107株;11个样方中美丽蒲葵的平均密度达到378株/hm2。勐矿茶场片区调查的8个样方中记录美丽蒲葵153株,密度为213株/hm2;龙潭片区调查的3个样方有美丽蒲葵221株,密度为819株/hm2。表明龙潭片区美丽蒲葵的优势度更高。

如前述,糯扎渡自然保护区美丽蒲葵分布的林地面积约 2 173.43 hm2,按照抽样比例估算,在所调查的区域中大致有美丽蒲葵 79 265 株。

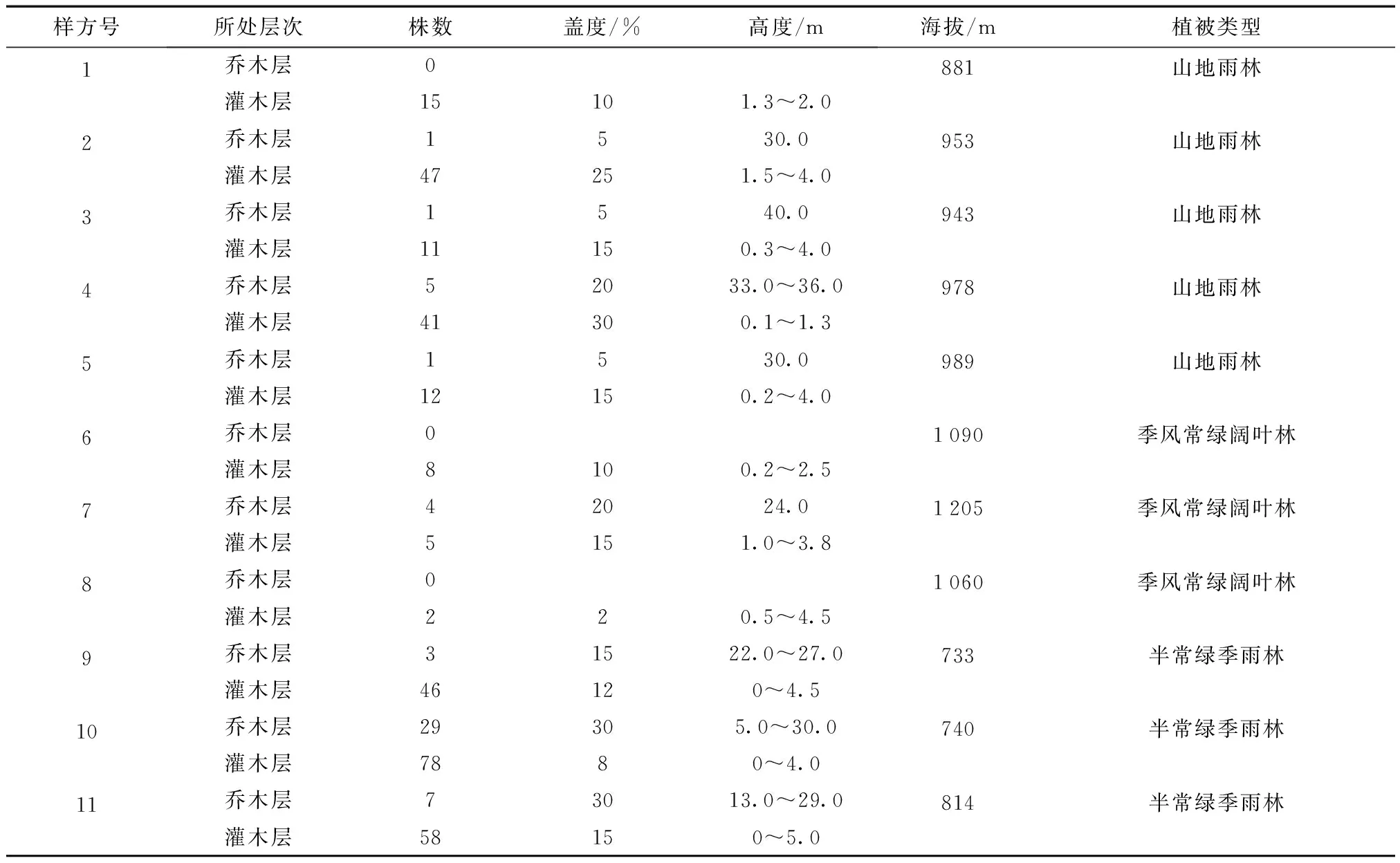

表1 11个样方中美丽蒲葵个体数量记录

3.4 种群高度结构

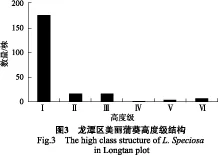

根据以上方法,将美丽蒲葵按照茎的高度划分为6个等级:Ⅰ 级(茎未出土)、Ⅱ 级(茎高0~2.0 m)、Ⅲ 级(茎高2.1~5.0 m)、Ⅳ级(茎高5.1~15.0 m)、V级(茎高15.1~25.0 m)、VI级(茎高>25.0 m)。

统计表明,美丽蒲葵的高度结构变化很明显,其结果见图1。

由图1可看出,茎未出土的Ⅰ级幼苗数占47.06 %,Ⅱ级占27.27 %,Ⅲ级占16.04%,Ⅳ级、Ⅴ级和Ⅵ级美丽蒲葵数所占比例分别为3.74%、2.14%和3.75%。美丽蒲葵的种群龄级结构整体来说呈金字塔格局,比较合理。

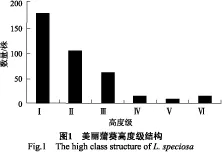

3.5 种群自然更新

勐矿茶场片区周边村寨少,人为干扰小,植被保存较好,植被类型主要是山地雨林和季风常绿阔叶林。统计该区8个样方中的美丽蒲葵(图2),可以看出:高度超过10 m的个体不多;没有发现茎未出土的幼苗。勐矿茶场片区美丽蒲葵种群个体的中间断层比较多,种群年龄结构不完整。

龙潭片区离村寨很近,植被类型主要是半常绿季雨林,生境遭人为干扰较大,尤其是2003—2005年,糯扎渡水电站大规模建设期间,部分移民搬迁到现在的龙潭社(形成新的社区),对龙潭片区森林的干扰严重。本次调查的林分,是2005年后逐渐恢复起来的,植被的次生性比较显著,乔木层多为萌生状,胸径较小,高度较低。正是在这样的环境中,美丽蒲葵的高度结构比较完整,从更新幼苗到成年大树各高度阶段的个体都存在,种群结构比较合理(图3)。

2个片区自然更新比较表明:勐矿茶场片区森林较茂密,林下光照不足,基本见不到美丽蒲葵的幼苗;龙潭片区在前10年间因修建糯扎渡水电站的原因,植被受到干扰,形成了较多的林窗、林隙、林缘,满足美丽蒲葵幼苗的萌发条件,出现了不同龄级的个体;由此推测:美丽蒲葵种子发育到形成幼苗需要一定的光照。

3.6 幼苗生长发育过程

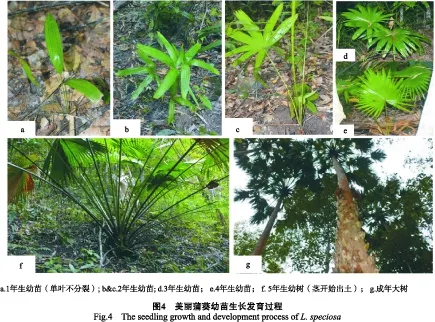

调查中观察到较多的美丽蒲葵幼苗发育过程(图4),其特点为:

第1年,幼苗长出3~4枚不分裂的长椭圆形叶片,叶片长15~20 cm,宽约4 cm,叶柄长15~18 cm,此时叶柄两侧无刺,茎不出土。

第2年,幼苗长出第5~10片叶片,形态变为3~5裂,并且叶柄两侧开始长勾刺(此后长出的叶其叶柄两侧均有勾刺);此时茎不出土;调查中没有发现叶片为2裂的发育阶段。

第3年,幼苗长出第10~20片叶,其裂片数增加至20~35个;此时茎不出土。

第4年,幼苗长出第20~30片叶,其裂片数增加至35~60个;此时茎不出土。

第5年,幼苗长出第40~50片叶,其裂片数增加至60~80个;此时茎开始出土。

此后茎逐渐长高,叶片数逐渐达到82个裂片左右,趋于正常。

由此看出:苗期生长速度十分缓慢,蹲苗期长达5 a,其叶的发育具有异性叶性现象。后者与其他棕榈科植物叶片的发育具有共性[5]。

4 结论与讨论

综合比较可知,研究区的3种林分中,半常绿季雨林中美丽蒲葵分布数量最多,其次是山地雨林,分布最少的是季风常绿阔叶林。半常绿季雨林主要分布于阳坡及人为影响较大的区域,生境特点是热量较高、较干燥、林分较稀疏,旱季大量落叶,这些特点十分符合美丽蒲葵对热量及光照的需求;山地雨林生境的热量较季雨林低,而湿度较高,林分更为郁闭,对于阳性树种美丽蒲葵的适合度有所降低;季风常绿阔叶林分布的海拔偏高,林分更加茂密,生境的热量进一步降低,对美丽蒲葵生长不利,因此其林内美丽蒲葵的数量最少。通过对比,说明美丽蒲葵是热带性很强的树种,温度高、林分郁闭度低、光照强的阳坡生境比较适合其生长。

本次调查并综合棕榈科植物相关研究[1-8]的结果表明:我国野生棕榈科植物资源较少,能长成高大乔木的只有董棕、鱼尾葵和蒲葵,它们均分布于我国南方湿热地区。其中,鱼尾葵仅零星分布于热带森林中,未见形成鱼尾葵群落;只有董棕和蒲葵能在局部地区形成群落。董棕于1999年被确定为国家Ⅱ级重点保护野生植物,分布的区域及垂直范围较广,主要分布于广西和云南的文山、红河、西双版纳、普洱、临沧、德宏、保山、怒江等地,印度,斯里兰卡,缅甸至中南半岛亦有分布,分布海拔介于 370~2 000 m;美丽蒲葵分布范围较窄,目前仅记录于云南西双版纳、普洱、临沧局部地区及缅甸,分布海拔大约 500~1 500 m。从分布的广度及垂直范围看,美丽蒲葵分布区域、分布范围及资源量明显比董棕少。近30年来,美丽蒲葵所分布的云南南部区域面临着热区作物(橡胶、咖啡、澳洲坚果)、水电、矿产、公路等扩增建设的突出影响,生境不断缩小,种群数量也因此减少。因此,加强对天然分布的美丽蒲葵及其群落的保护显得非常紧迫和必要。糯扎渡自然保护区是美丽蒲葵分布面积最大和数量最集中的区域之一,该地区现有美丽蒲葵更新状况正常,在群落中的优势度很高,形成了“美丽蒲葵林”,这是迄今为止未见报道过的现象,具有重要的保护和研究价值。

本次对糯扎渡保护区美丽蒲葵的调查仅是一次性调查,对一些关键问题尚未能深入研究。今后应进一步对糯扎渡自然保护区美丽蒲葵种子萌发的适宜条件、生殖生长过程等问题开展更多的观察和研究,只有弄清楚这些问题,才能有针对性的对美丽蒲葵进行更加科学有效的保护。

致谢:普洱市林业局自然保护科对本次野外调查工作给予了极大的支持与帮助,在此表示衷心感谢!

[1] 裴盛基,陈三阳.中国植物志[M].北京:科学出版社,1991.

[2] 陈三阳,裴盛基,王慷林.云南植物志[M].北京:科学出版社,2003.

[3] 刘海桑.中国分类学文献中Livistona saribus之订正[J].武汉植物学研究,2010,28(2):239-242.

[4] 刘海桑.《Flora of China》中蒲葵属之分类订正(英文)[J].植物研究,2011,31(6):644-648.

[5] 黄子复.几种棕榈科植物苗期形态特征的鉴别[J].福建热作科技,1987,40(3):18-22, 17.

[6] Pei S J, Chen S Y, Guo L X. Flora of China[M]. Beijing: Louis:Missouri Botanical Garden Press, 2010.

[7] 卫兆芬.棕榈科植物的地理分布[J].热带亚热带植物学报,1995,3(2):1-18.

[8] 梁辉.保护董棕林的对策及措施[J].建设科技,2009(17):76-77.

(责任编辑 赵粉侠)

Population Structure ofLivistonaspeciosain Nuozhadu Nature Reserve

HOU Shu-na,DU Fan,HOU Zhao-qiang

(College of Forestry,Southwest Forestry University,Kunming Yunnan 650224,China)

Distribution features,population density, high structure, natural regeneration and seedling growth process ofLivistonaspeciosain Nuozhadu Nature Reserve were investigated by means of route survey, simple investigation. Results showed thatL.speciosawas intensively distributed in the Lancang River West Bank and southern Nuozhadu Nature Reserve during 730-1 500 m altitudes, in which the vegetation types were semi evergreen monsoon forest, montane rain forest and monsoon evergreen broad-leaved forest. Moreover, semi evergreen monsoon forest was the largest and even form aL.speciosacommunity. The average population density was 378 plants per hectare in 11 sample plots, 213 plants per hectare in Tea Plant plot, and 819 plants per hectare in Longtan plot. The tree layer relative abundance reached 16.67% in Tea Plant plot and 63.04% in Longtan plot.L.speciosawas a tropical tree species,but its seed germination requires a certain light intensity. Besides, the growth rate of seedling was very slow, such as the restrain the growth of seedling stage up to 5 years, and there was an irregular leaf developmental phenomenon during growth and development process.

Livistonaspeciosa; population structure; distribution features; Nuozhadu Nature Reserve

2014-07-08

西南林业大学植物学重点学科建设项目资助。

杜凡(1957—),男,教授,博士生导师。研究方向:植物学、竹类和生物多样式研究。Email:kmdufan@163.com。

10.11929/j.issn.2095-1914.2015.01.011

S718.54

A

2095-1914(2015)01-0052-06

第1作者:侯淑娜(1989—),女,硕士生。研究方向:植物多样性。Email:shunahou@163.com。