八仙过海,终成《陈从周全集》

2015-03-20汪修荣

汪修荣

编辑、出版《陈从周全集》是一个漫长的过程。

这还得从我第一次责编陈从周先生的散文《园林清议》说起。2003年,我策划了一套“大家散文文存”,第一辑入选的都是在当代文坛上赫赫有名的散文大家,其中有余光中、董桥、季羡林、黄裳、张中行。第一辑出版后,产生了很大影响,我的朋友黄昌勇(时任同济大学宣传部长,现为上海戏剧学院副院长)看到后非常喜欢,便向我郑重推荐了陈从周。他认为陈从周是列入这套散文的适合人选。拜读之后,我当即被陈从周的文章吸引了,他的文章融知识性、趣味性与诗情画意于一体,颇具大家风范。我立刻请他选编一本陈从周先生的散文,这便是后来列入“大家散文文存”第二辑的《园林清议》。

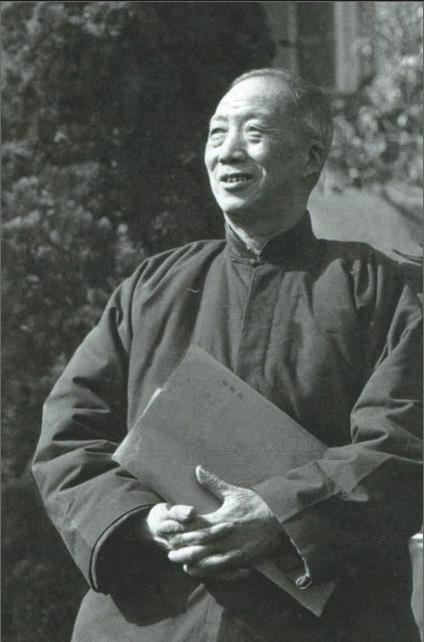

一代园林艺术宗师

责编《园林清议》后,我对陈从周先生有了一个大致的了解,也渐渐喜欢上了这位古建筑园林大师。陈从周先生是中国当代古建筑园林界屈指可数的大家,被世界著名华裔建筑大师贝聿铭誉为“一代园林艺术宗师”。上世纪50年代陈从周师从著名建筑学家刘敦桢教授,1960年代,协助、参与著名建筑大师梁思成设计扬州大明寺鉴真纪念堂,1980年代,接受贝聿铭邀请,担任贝聿铭建筑设计事务所顾问。其以《说园》为代表的造园理论,在中外园林界产生巨大反响,其影响力远及日、俄、英、美、法、意、西班牙等地,被日本园林界誉为中国园林界“硕学泰斗”。

陈先生1918年生于杭州,童年时期即喜欢养花种草、叠石理水,爱好绘画和古典诗词。1938年,入之江大学文学系中国语文学科,曾师承著名学者夏承焘教授,打下了深厚的国学功底。1950年代进入同济大学,从文史转向古建筑园林研究,成为国内首屈一指的古建筑园林大家,2000年去世。

陈先生早年便具有出众的绘画才能,曾受到著名画家张大千赏识,成为入室弟子,专攻山水人物和花卉。1948年,年仅30岁时,便在上海首开个人画展,以“一丝柳,一寸柔情”的诗情画意引起画坛瞩目。

陈先生兴趣广泛,作为一个文史爱好者,在勘查古建筑园林的同时,创作了大量散文随笔和诗词,风格独特、自成一家。叶圣陶先生称“从周兄熔哲文美术于一炉,以论造园,臻此高境,钦悦无量”。俞平伯先生评价他的散文“其间山川奇伟,人物彬雅,楼阁参差,园林清宴,恍若卧游,如闻謦欬”。冯其庸称赞他的散文“如晚明小品,清丽有深味……”

作为一个古建筑园林大家,他还直接参与了大量古建筑园林的修复、营造和保护工作。上世纪50年代,参与指导上海龙华寺塔修理工程;60年代初,参与指导上海豫园、嘉定孔庙、松江余山秀道者塔的修复、设计工作。1980年代,设计修复了上海龙华塔、宁波天一阁、如皋水绘园等。1978年,他以苏州网师园为蓝本,在美国纽约大都会博物馆建造了“明轩”,向世界展示中国园林艺术,成为将中国园林艺术推向世界之现代第一人。

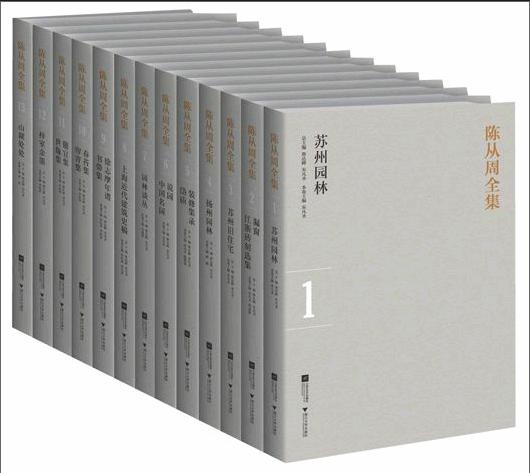

各路英雄打造十三卷全集

对陈从周先生了解越多,对陈先生的才华与为人越是景仰,从那时开始,我有意识地阅读陈从周先生的著作,很快发现,国内虽然出版陈从周先生的著作很多,却没有出版过一套陈从周先生的全集。陈从周的学术价值与贡献并未得到应有的认识与评价。我觉得这是一个很大的遗憾,那时我萌生了出版陈从周先生全集的念头。我把这个想法告诉我的朋友黄昌勇先生,他也竭力赞成,并为我牵线搭桥。大约在2008年,利用陈从周先生的小女儿陈馨回国探亲的机会,我专程到上海拜访了她。

我向陈馨女士表达了出版陈从周先生全集的愿望。听罢我的介绍和设想,陈馨女士欣然同意并表示全力支持,合同很快就签了下来。之后不久,先后有多家出版社找到陈馨,希望出版陈从周全集,幸运的是我们抢先了一步。

原以为签完合同,等着家属把陈先生著作交来,我们负责编排就可以了。没想到签完合同只是万里长征走完了第一步。除了当初陈馨给我的几本零散的陈从周著作,几乎什么都没有,一切必须由出版者解决。陈馨并不是学文科的,她对父亲的全部著作情况并不十分了解,甚至不知道到哪里找这些资料,更不知道如何编排分类。于是我们不得不花时间物色一个合适的主编来从事资料整理、收集、编辑等工作。当初碰到的难题有几个方面:一是陈从周先生是多面手,著作文章内容繁杂,除了古建筑园林,还有散文随笔、各类题跋、内部讲稿、主编、合著著作、古建考察报告、注释作品、绘画、诗词联对、书信、摄影照片等等,根本没有人知道到底有多少。二是陈先生写作教学长达半个世纪,把这些散见的文章作品都收齐不是一件容易的事。三是作为全集到底收什么不收什么、如何分类取舍等,也是一件十分繁难的事。四是寻找能胜任这个工作的编委团队十分困难。这套全集专业跨度大,不仅涉及建筑园林,还涉及散文随笔、文史、诗词、联对、绘画等等。作品时间跨度大,作者创作生涯长达半个多世纪。同时,内容相当庞杂,体裁广泛,形式丰富;资料搜集查找难度大。

为寻找合适的编委团队,我们先后找了建筑园林教授、中文系教授、出版社资深编辑等几拨人。很多人开始很有兴趣,觉得很有价值,但听到具体情况后,大多都望而生畏了。为了寻找合适的主编编委,我们先后数易其人,前后花了一年多时间。期间我们和作者家属多次沟通,还多次到同济大学找陈从周的多位弟子协商,征求他们意见。经反复研究协商,最终确定由陈从周先生的首届博士、复旦大学副校长、著名古建筑园林专家蔡达峰先生和陈从周先生的研究者浙江大学中文系教授宋凡圣女士共同担纲作为这套全集的总主编,各卷另设分册主编。

选好编委团队后,如何编辑这套全集,出版社、编委团队和家属之间意见也不一致。编委团队分属多地,作为著作权人的主要代理人陈馨女士又远在法国,这都给沟通带来了很大困难。作为出版者,不得不根据我们对全集的理解,以及出版的实际情况,拿出了主导意见。但在具体的编选过程中,由于家属、编委成员和出版者在一些具体问题上的不同理解、不同意见,经常产生分歧,有时甚至是严重的矛盾。为了科学合理,符合出版体例,期间的编辑工作多次反复、调整,甚至打乱重来,全集规模也从最初计划的九卷,增加到十三卷。经过近两年的调整、完善,最终确定了最佳的编辑方案,并形成最终的编辑设想。

主编确定后,为丛书的体例又多次研究,历经反复,真正数易其稿。最后终于确定,内容大致分为古建筑、园林、传记、文史、散文、诗词联对等,共计13卷。

内容确定后,由于编委众多,各人进度不一,交稿时间一拖再拖,交来的稿件也存在文字缺失、图片缺少、引文需要核对等众多问题,为解决这些问题,我们不得不花费大量时间,聘请各方面专家协助解决。因为个别著作涉及到共同版权问题,我们与原合作者进行反复沟通,协商,直到著作权圆满解决。为了保证校对质量,我们组织十多人,先后校了六遍。对这套重点书的封面,我们也高度重视,反复设计打磨,最后完成的封面,外封简洁大方,内封精装硬壳上专门选用了中国传统园林的漏窗,13个封面,13个造型独特的漏窗,既形式美观别致,又与陈从周先生一生研究的中国园林高度契合。

值得欣慰的是,经过我和同事赵阳长达五年的努力,这部国内第一套陈从周全集终于问世,不久前刚刚获得第五届中华优秀出版物奖提名奖,也算是对这套书价值的肯定吧。《陈从周全集》的出版,不仅弥补了中国古建筑园林和文史界的一大缺憾,也是对一代园林艺术宗师陈从周先生最好的纪念。

(本文作者为江苏凤凰文艺出版社总编辑)