儿时过年看评剧

2015-03-18王世生

王世生

我儿时的岁月是在农村度过的。我们村紧邻北京东南郊著名的古河——萧太后河南岸。50年代,我们村的村民和所有的北京郊区农民一样,日出而作,日落而息,平日里的生活十分单调、枯燥,几乎没有什么文化娱乐活动可言。不过到了春节,枯燥的生活便多了很多跳动的音符。村民不仅能穿新衣、享美食、放鞭炮,还能去看由村长组织排演的评剧。

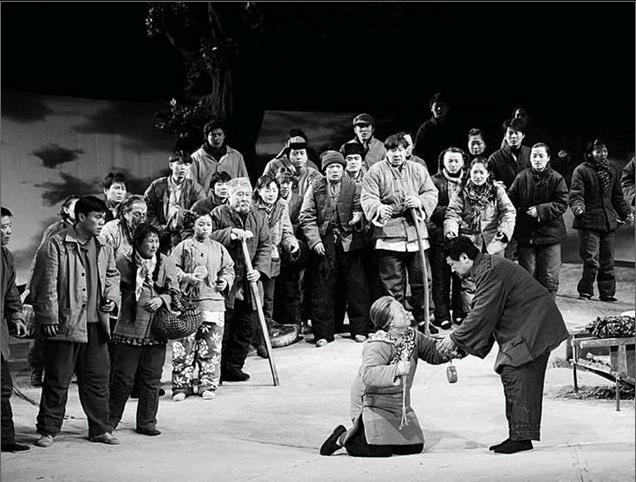

不知道为什么,村里的农民总是把“评剧”叫作“话剧”,我想也许大家当时都不知道还有话剧这个剧种吧。评剧演员都是村里地地道道的农民,他们虽然没在学校读过几年书,却不妨碍发挥自己的表演和演唱天赋。村长是个慧眼识人的好手儿,他可以把演员的角色安排得恰到好处。拉胡琴、敲锣鼓的演员也是本村的能人,他们和演员们在一起,春节前乐此不疲、紧锣密鼓地排练,过大年的时候粉墨登场。回忆起来,这些朴实的农民演员排练和演出是没有任何报酬的,年轻人也许觉得骇人听闻,但当时的村民会把去演出当成一种荣幸,一种自娱自乐的绝佳途径。

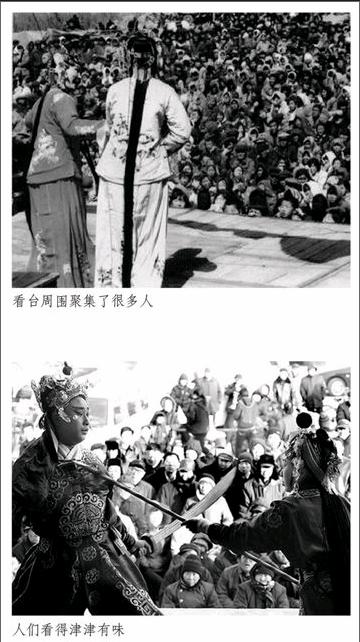

村里的戏台是使用木料和秫秸席现搭的,演出地点就设在村中央一个较宽阔的地方。演出在晚上进行,从除夕夜那天开始,每天晚上都是热热闹闹的有大戏可看。那个时代农村没有电,家里点的是一些带玻璃罩的煤油灯,有的煤油灯连玻璃罩都没有。戏台上挂的是汽灯,比煤油灯好很多,一点就着,而且亮得犹如清明如水的月光,演员在台上一个动作、一个表情我们都看得一清二楚。不过汽灯也爱跟我们开玩笑,有时我们看戏看得出神,汽灯扑的一下就灭了。此时台上脚步匆匆,演员们忙着修汽灯;台下鸦雀无声,村民都很耐心,谁也不抱怨什么。

在演出前,看台周围就聚集了一些推车的小商贩,卖些糖果、花生、瓜子、鞭炮、灯笼等等。演出开始的时候,总是先锣鼓喧天一通,村民就明白要开演了。随着演出的进行,观众越聚越多,因为演出没有扩音设备,观众便不自觉地往前挤,以便能听得更真切一些。这时台下很像热锅上的黑蚂蚁,黑压压的一片。尽管如此,人们依然看得津津有味,还不时随着台上有趣的对白嘻嘻地憨笑。

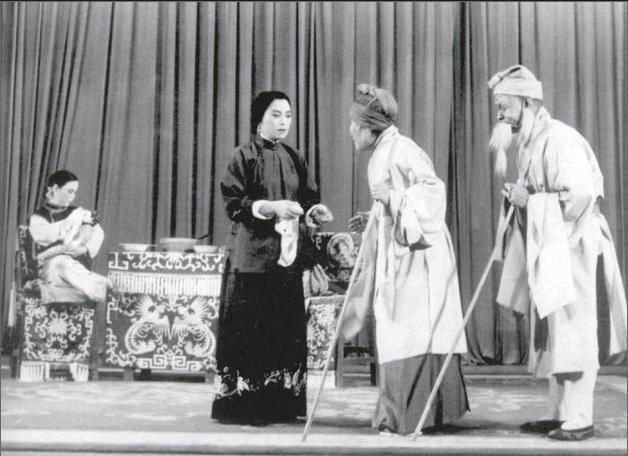

那时我们看的最多的评剧是《小女婿》和《刘巧儿》,两部戏都宣传了1950年我国颁布并实施的第一部婚姻法。剧情在当时是家喻户晓,“鸟入林”“采桑叶”等段子大多数村民都如数家珍,在嘴边哼上几句也没有问题。

为了增强村民的观看兴趣,相邻的村子常相互演出。剧中的角色也玩一些男扮女装、女扮男装的花样。比如我们村的《小女婿》,扮演“小女婿”和“杨香草”的是村里姓朱的亲哥儿俩;邻村的来我们这儿演出,这两个角色就换成姓马的亲姐儿俩演了。还有《刘巧儿》,“巧儿”是由两个女演员扮演的,一个前半场,另一个后半场。这样别出心裁的点子,无疑增添了观众看戏的热情。那些农民演员都不是科班出身,只是喜欢表演和评剧唱腔,其水平当然难以和专业剧团媲美,可平心而论,农民演员都有不错的表演天赋,这一点我至今仍然这么认为。

那时农民虽然目不识丁,多数都没什么文化,但心地都十分单纯、善良。我儿时去看戏都是场场不落,却从没看过有人维持戏场的秩序。记得有一年我们去看戏,我和几个小伙伴在戏场走散了,我在人流中不停地寻找着他们。当时自己就像“沧海一粟”,被人海推来逐去,我却连伙伴的半个身影都没看见。我越找越着急,越找越害怕,最后竟自暴自弃地抱着头蹲在地上哭了起来,那眼泪像决了堤的洪水一样。那个戏场离我们村有四五里路,但我当时却怕得很,那个时候的孩子不像现在的小孩儿,走夜路怕遇见坏人,当时我们都傻傻的,走夜路回家怕遇见吃小孩的老妖精。

就在我陷入绝望的时候,一个戴毡帽的爷爷走到了我身边。他蹲下来把我扶起,用手抹了几下我脸上的眼泪,那双手粗糙而温暖。爷爷和蔼地问我为什么哭,我余泣未止,呜咽着和他说:“我和他们走散了,我不敢回家。”那爷爷听了就问我是哪个村的,听到我的回答后就说:“没事,别哭了,我送你回去好吧?”我听了不知怎的竟一下就不哭了。

那天晚上夜色朦胧,回村的路黑黢黢的,好像怪物张开的大口,路边的积雪皑皑,寒风凛冽。那爷爷领着我,那只大手格外的温暖,让我的心十分踏实。“到村口了,认识回家的路吧?快回去吧。”我看到熟悉的村口,就一溜烟跑回家了,最后连声谢谢都没和那位老爷爷说。白驹过隙,一晃50多年了,那位老人的相貌已经模糊,可那只温暖、粗糙的大手至今还留存在我的内心深处。

(编辑·韩旭)

hanxu716@126.com