面痴,我的心留在了那片高原

2015-03-18安琪

安琪

一次采访蓦然改变了原来熟悉的生活轨迹,她与一位青海养蜂的藏族小伙陷入爱河,之后两人领证结婚。

周围人的不理解、婚后生活习惯的巨大反差、死里逃生的车祸、一次次的争吵、居无定所的迁徙生活……她想过分手,想过回到原来熟悉的生活。

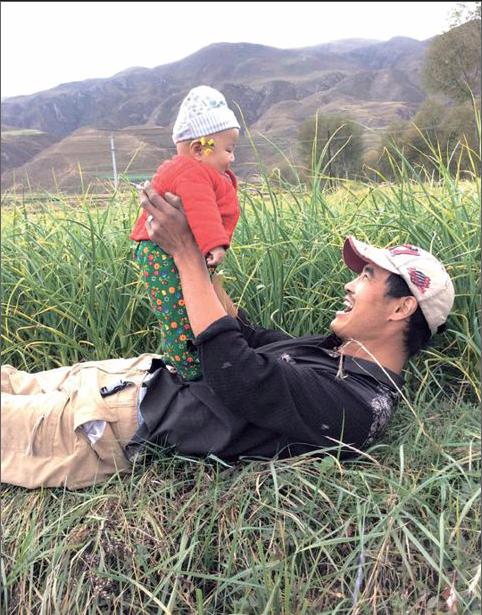

四年后的今天,她已是青藏高原上两个娃的妈,身着藏袍,皮肤黝黑,跟着丈夫带着蜂箱逐花而居。“有时夜深人静的时候我会想起在北京的生活,很熟悉又很遥远的感觉。”她安静地笑着,转头看看熟睡的两个娃。

“遇到他,我的生活彻底改变了”

在遇到扎西之前,面痴在北京过着典型的城市工薪族生活:在传媒大学附近租了间小公寓,屋里除了床就是塞得满满的书。白天挤地铁去上班,晚上约朋友吃饭聊天,接到采访任务拎起箱子就走,有时一天要去三个城市采访。朋友们都说她是个工作狂,为了她热爱的新闻工作可以奋不顾身,也会笑话她容易“掉题”,常常把自己陷在某个采访事件中不能自拔。

去青海是为了采访玉树地震,面痴还记得那天是2010年4月14日,得知地震的消息她和领导沟通后第一时间赶往灾区。工作进行得很顺利,任务完成后,有个当地人问她有没有兴趣去看看养蜂人的生活时,她觉得意外又惊喜。小时候,她跟随父亲在新疆建设兵团生活,在那里见过从四川来的养蜂人。养蜂人奇特的装扮、高高摞起的蜂箱,一群群嗡嗡叫的小蜜蜂和她最爱吃的蜂蜜,组合成一个梦幻般的印象,这么多年来一直牢牢印在她的脑海里。

就这样,她来到了扎西的蜂场。当她见到这个高高瘦瘦的养蜂男子时,并没有头晕目眩一见钟情的感觉,她心里想的是机会难得,一定要好好写一篇深入的报道。

在蜂场住了几天,扎西骑着摩托车带她四处去看。蜂场都是在偏僻的、四周没有人烟的地方,那里的花源最好,蜜蜂采到的蜜质量也最好。养蜂人的生活条件是艰苦的,简单的帐篷,伙食就是用自己带的洋芋和面粉做成面片汤。晚上草原上非常冷,有时候还会有狼出没。但艰苦的条件对于两颗年轻的心来说不足挂齿。在蓝天白云下,在草原星星点点的花丛间,他们向对方敞开心扉。虽然扎西的普通话还不是很流利,有时候他们凭手势才能理解对方的意思,但爱情还是自然而然地降临了。

可面痴克制住了自己,她很清楚不可能留在这里,她有工作、有自己的生活,要让她放弃记者工作就和要了她的命一样。关于养蜂人的报道完成之后,她飞往成都进行另一个采访。

一天晚上她接到了扎西的电话,电话那头的扎西哭了,他问:“你还会回来吗?我是不是再也见不到你了?”这两句话让本来已经很难受的面痴彻底崩溃了,她再次回到了青海,这次他们直接去领了结婚证。

周围人的反应全部是诧异和不相信。面痴的同事们说她发神经了,扎西的乡亲们则说,这个北京来的女记者想干啥?她是不是想把扎西拐走?在民政局,工作人员也不相信他们俩真的要结婚,他们问面痴:“你是什么学历?什么工作?”“大学,记者。”“你呢?”他们又问扎西,“小学,养蜂。”工作人员用怀疑的眼神上上下下打量他们,最后说电脑坏了,办不了,还让面痴去户口所在地和单位各开一份结婚证明。

记者生涯也练就了面痴的暴脾气,她指责说婚姻法中没有这一条,我们既然符合条件,民政局就应该给结婚证!在她的坚持下,工作人员只好当时就给他们办了证。

没有为婚礼做任何准备,面痴只是从网上订了两件白色的T恤,上面印着两只小蜜蜂,这就是他们的新婚礼服,也是他们爱情的见证。

“婚后,我们面临生活的真实与残酷”

对于婚后的生活,面痴是这样打算的:不放弃工作,她可以在北京和青海两地跑,或是让扎西来北京生活。事实上,她也成功地说服扎西来到了北京,并在超市为他找了一份工作。

可没想到的是,扎西根本无法适应北京。扎西从13岁起就跟着父亲养蜂,从来没有离开过草原。他已经习惯了那种游牧生活,累了躺在草地上就能睡着。他总是说,只有看到花儿,听到蜜蜂的声音,他才觉得踏实。

“地铁里的人怎么都像别人欠他钱一样,没有一张笑脸。”“人们走路怎么都那么快。”“我看不见蓝天和白云,我的眼睛都要瞎了。”“这里的饭太难吃了,根本咽不下去。”每天回家,面痴听到的都是这样的抱怨。除了上班,扎西哪里都不肯去,休息的时候他白天睡觉,晚上就整夜整夜地听青海的歌,有一次因为声音太大邻居还报了警。

扎西说想家想得不成,几个月后,他执意离开北京,一个人回到了青海。而这个时候,面痴发现自己怀孕了。

怀孕的前几个月,面痴坚持采访和工作,到了第八个月的时候,扎西实在不放心她一个人在北京,把她接回了青海。

面痴还清楚地记得温州动车事故发生的时候,她正在给几个月大的孩子喂奶。看着电视上的直播,知道同事们都去了第一线,她急得不行,想把孩子的奶断掉去温州。扎西和老父亲说什么都不同意,在他们看来,一个女人还能有什么比养育孩子更重要的事情呢?

在一起生活一年多以来,这并不是面痴和扎西的唯一冲突。两个生活背景截然不同的人,做到互相理解并不是件容易的事。扎西不明白她写的这些稿子有什么用,不明白她为什么晚上不睡觉而是看书或是吃东西,不明白她为什么把工作看得这么重要,也不明白她为什么做起事来总是火急火燎的。

而居无定所的生活也让面痴无法忍受:家里永远是一种要马上撤走的乱糟糟的状态,对生活没有规划,蜜蜂变成生活中最重要的事情,以前熟悉的一切在这里完全找不到踪迹。吃的东西她也不能习惯,青稞面加上酥油、白糖和茶,团成一个青稞糌粑,就是当地人最爱吃的美食,而面痴完全不能下咽。

面痴的苦闷无处诉说,她产生了与扎西分手的念头。她怀念以前在北京的生活,晚上睡不着的时候,以前生活中的一点一滴都能回想起来,甚至连挤地铁都变得那么美好。

如果不是那场突如其来的车祸,他们也许真的就分手了。面痴每每回忆起总是感慨,命运的安排就是这样让你无法琢磨。那天面痴带着孩子陪扎西去西宁看病,看完病已经天黑了,从西宁回家要翻过拉脊山,那时候山上还没有修公路,车道很窄。面痴都不知道车是怎么翻的就已经什么都看不见了,只听到扎西大声呼喊。在西宁的医院,面痴住了十几天的重症监护室,孩子脑部受重伤。

接下来他们开始了漫长的为孩子看病的过程。北京的儿童医院、天坛医院、301医院都宣布这个孩子没救了,让他们放弃治疗。可面痴和扎西就是不肯放弃。那是面痴最辛苦最难熬的一段日子,但奇怪的是,这段日子也把她和扎西一家重新紧紧地连在了一起,他们互相依赖,互相鼓励,共渡难关,真正成为了一家人。

“当地藏族人生活环境太恶劣,我要把当地的好东西介绍出去”

在为孩子看病的日子里,也是家里生活最困难的时候,他们负债累累。为了挣点钱,扎西背了山里的黄菇到广州去卖,《南方周末》的同事们吃了之后都觉得好,纷纷在微博上帮他们推荐。

在青海生活久了,面痴知道这里确实有好东西——首先扎西和老父亲的蜂蜜在这里是有口皆碑的:沙枣蜜当地人用来治呼吸道方面的疾病。山花蜜最珍贵,在产山花蜜的季节常有不少牧民拿着新打下的酥油来换,山区的农民会拿土鸡来换,他们也知道山花蜜是较为贵重的。草原黄菇味道鲜美,当地人用来当补品给坐月子的女人和老人、病人补身子;下大雪时挖回来的虫草个头又大又饱满,是医生建议癌症晚期病人吃的东西;遥远的村子里古法榨出的菜籽油很香,因为他们是用非转基因的老菜籽种油菜花。

越来越多的人要求订购他们的蜂蜜和黄菇。顾客的反馈大大增强了面痴的信心,她亲眼看到这里的人生存有多艰难,因为语言和生活习惯有着太大的差异,这里的藏族人很难有出外谋生的机会,他们用最原始的种植、放牧、养蜂等方式谋生,只求温饱。

在一个村子收花椒的时候,面痴认识了卓玛,一个拉着满满一架子车砖头盖房的女人,当听到他们想收花椒时眼睛立刻亮了。她麻利地爬上花椒树摘花椒,被树上的刺扎得满手口子。这笔卖花椒的钱是她手里能支配的最大额的现金了。临走时卓玛抱着孩子充满期待地问面痴:“明年你们还来吗?要来我就不砍花椒树了。”

收黄菇的那次因为下雪,他们的车在路上不停打滑,随时可能翻到山沟里。面痴害怕,说我们明天再去吧。扎西说必须去,和人家说好的下午到,不去的话以后就没人信你了。等他们傍晚终于到达时,看到那些妇女们还在路边等他们,头巾上全是雪粒子,嘴唇铁青,人都快冻僵了。这些情景面痴永远忘不了,也让她下决心要把这里的食材介绍到外面去,让这里的藏族人有一些收入的来源。

“在草原上看到月亮升起的那一刻,我觉得平静而幸福”

扎西为这个家吃过的苦从来不对面痴说,但面痴都知道。为了收黄菇,扎西冬天骑着摩托车往山里跑,因为越往深山里去黄菇长得越好。冷风把他的腿吹坏了,现在天一冷腿就疼。为了挖虫草,下雪天在草原深处一点点找,找到后怕伤到虫草,要用手小心地刨,每次挖虫草回来,扎西的手上全是口子。

在两人互相适应的生活中,扎西也做出了很多努力。在藏族人中,女人要承担照顾孩子、做饭等全部家务,有的还要承担地里的工作,男人做家务是要被人笑话的。扎西从不介意在家务上帮助面痴,尤其在面痴回到城市工作的时候,都要靠他做饭、带孩子。有时候乡亲们会调侃他:“你媳妇跟城里的小白脸跑了吧!”他也只是笑笑。当地的新鲜蔬菜少而且价格贵,扎西知道面痴爱吃菜,总是想方设法让饭桌上有青菜。面痴习惯了天天洗澡,扎西从来没有表示过不满。对于面痴开网店、卖洋芋等种种想法,扎西虽然不理解,觉得过日子没有必要这么折腾,但他也默默地支持她。

渐渐地,面痴爱上了这片土地。她说:“藏区的草原远离工业污染——也许现代化永远是一把双刃剑。这里经济落后,人们的生活水平低,生产方式落后,可是环境清洁天然。我们的蜂场所在的山区和附近草原,油菜产量都不高,这里的藏族常常被笑话‘不会种地,虽然这和他们是游牧民族有关,我也一度以为他们不善耕种——但我慢慢了解到,很多牧民其实非常聪慧,不是他们不会用农药,也不是买不到,而是因为如果喷洒农药,不但会把害虫杀死,还会把其他虫子,如蜜蜂、蝴蝶、鸟等动物全部毒死,这在以藏传佛教信仰为主的地区是‘杀生。当地的活佛也说,洒农药不好,杀死的生命太多。如此种地,也让我再一次震惊。一个牧民说,人能吃多少呢?牦牛和羊能吃多少呢?够用就行了——是的,够用就行了。”

“一直到现在,在当地人眼里我还是个拉猴。” 面痴说,在青海,当地人把内地人叫作“拉猴”。因为很早以前青海还少有内地人涉足的时候,曾有耍猴的去过,所以他们把内地人一概称作“拉猴”。在乡亲们眼里,这个北京来的媳妇充满了奇怪的举动,他们对她最常说的话是“达摩西”,就是慢点的意思。当地的藏族人不在意时间的概念,他们常常是起床后开始慢悠悠地做早饭,吃完早饭已经十一点多了,有太阳的时候大家就到黄河边去晒太阳,或是去树林里一家人一起做顿饭,他们把这叫作“采青”。面痴有一次去买东西,男主人正在外面晒太阳,有人喊他来顾客了,谁知他大声说:“我再晒一会儿就回来了。”不管发生了什么事情,这里的人总是保持着自己的节奏,慢悠悠地做事,慢悠悠地生活。为什么要着急呢?有什么可以着急的呢?生死尚且不用着急,还有什么比生死更重要的事呢?

现在,面痴的大儿子已经三岁了,那个曾经被医生宣布放弃的孩子,每天活蹦乱跳地在爸爸的蜂场里追赶牛群,捅蜜蜂窝,一刻都不闲着。面痴说,不知道是不是被蜜蜂蜇了以后以毒攻毒的缘故,孩子现在什么事都没有了,和正常的孩子一样。老二也三个月了,太阳好的时候就把他放在草原上躺着。面痴说,现在只有听着蜜蜂的嗡嗡声她才能够安然入睡。青稞糌粑她已经能吃下去了。她最喜欢坐在草原上和扎西一起看月亮升起来,周围有花儿的声音、蜜蜂的声音,还有鸟儿的声音,“那一刻,我觉得安宁与幸福,我的心里感到从未有过的踏实。”

他们也开始规划未来了,扎西说,等老了就回到家里的老林子那边住,把蜂箱安在那里,不给孩子添麻烦。面痴喜欢这样的安排,她说:“到今天,我也终于慢下来,和他们一起晒太阳,慢慢烤一个馍馍,听不远处那一只鸟在叫。时光,原来可以很慢很丰盈。”

(编辑·王文娜)

wangwenna@yeah.net