心电图对肥厚型心肌病的早期诊断价值

2015-03-18张兆国

张兆国

心电图对肥厚型心肌病的早期诊断价值

张兆国

肥厚型心肌病患者很少具有正常心电图,国外学者报告仅8%~18%的病例心电图正常,甚至可少至3%[1]。肥厚型心肌病的心电图表现常与临床病变的严重程度不平行,多数肥厚型心肌病患者就诊时因发现心电图有ST-T改变而临床误诊为冠心病,因此,认识和掌握肥厚型心肌病的心电图特点,有助于早期识别肥厚型心肌病,避免误诊和漏诊。

1 肥厚型心肌病概述

原发性心肌病是一组由于心脏部分腔室的结构改变和心肌壁功能受损所导致的心脏功能进行性障碍,发病原因不明,一般认为与病毒感染、自身免疫、遗传、药物中毒和代谢异常等有关,不包括病因明确的或继发于全身疾病的特异性心肌病。 原发性心肌病分为4型,即扩张型、肥厚型、限制型、不定型,以扩张型和肥厚型较为常见。多数原发性心肌病伴有心律失常、心衰、栓塞、感染性心内膜炎及猝死等。

肥厚型心肌病可能与常染色体显性遗传有关,约1/3有明显家庭史,心肌球蛋白重链及心肌钙蛋白T基因突变是主要的致病因素。儿茶酚胺代谢异常、细胞内钙调节异常、高血压、高强度运动等均可作为发病的促进因素。心室肌肥厚是其特征性改变,尤其是室间隔不对称性肥厚、心肌细胞异常肥大、排列方向紊乱以及收缩期二尖瓣向前移动,肥厚的肌壁顺应性降低,致使心室充盈阻力增加,部分可引起心室流出道梗阻。超声心动图是肥厚型心肌病最常用的诊断工具,心脏核磁检查是确诊心肌肥厚的金标准。

2 肥厚型心肌病心电图异常及特点

肥厚型心肌病患者很少具有正常心电图,大多数异常心电图表现包括:ST段和T波异常、左室肥厚、异常Q波、心电轴左偏、异位搏动和异位心律等。 肥厚型心肌病的心电图表现常与临床症状的严重程度不平行,但与心肌肥厚的程度密切相关。多数肥厚型心肌病患者就诊时因发现心电图有ST-T改变而临床误诊为冠心病,按照急性冠脉综合症进行治疗,效果欠佳,掌握肥厚型心肌病心电图异常特点有助于临床鉴别诊断。

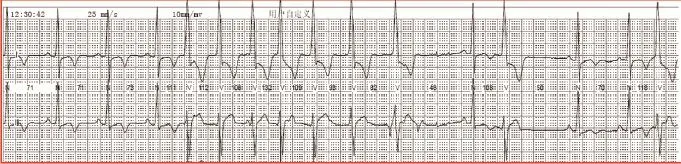

2.1 ST-T异常 肥厚型心肌病的心电图ST段异常主要是胸导联ST段下斜型或水平型压低0.05~0.30 mV,占83.87%, ST段可压低0.3~0.4 mV,多在胸前导联明显,临床上常被诊断为冠心病,甚至心内膜下心肌梗死,但临床上并无冠心病致病危险因素。其产生原因可能与异常肥厚心肌的复极方向改变造成或局灶性肥厚心肌的心内膜下缺血有关。T波异常主要是胸导联T波低平或对称性倒置,以V3、V4、V5、V6导联最明显,占96.77%,倒置的深度呈现TV4≥TV5≥TV3的特点,心尖肥厚型的胸导联出现巨大倒置T波而无动态变化(图1)。T波异常的原因多数认为与心肌肥厚造成心肌细胞复极顺序改变有关,在胸前导联出现巨大倒置T波是心肌肥厚累及心尖部的特征性表现,T波倒置越深说明前壁心尖肥厚越大,但T波改变不按照心肌供血范围的节段性分布和出现对应性改变,这个特点也有助于急性冠脉综合征的鉴别诊断,在有缺血型ST段降低及/或“冠状T波”的患者,除考虑冠状动脉病外,鉴别诊断应包括肥厚型心肌病,尤其在年龄较轻的病例,心电图表现常与临床病变的严重程度不一致者。

2.2 R波异常 肥厚型心肌病患者的心电图常出现左室高电压,以胸前导联R波升高为主,胸前导联呈现RV4≥RV5≥RV3的规律变化;占90.32%,巨大R波出现的区域与巨大倒置T波的出现区域基本上一致,但增高的R波时限正常,多数小于0.12 ms。

图1 肥厚型心肌病12导联心电图

2.3 Q波异常 肥厚型心肌病患者的心电图出现异常Q波也比较常见,20%~50%的患者会出现下壁导联(Ⅱ,Ⅲ,AVF)和胸前导联(V2~V6),多数Q波深而窄,时限<0.04 ms,而振幅在0.1~0.5 mV,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVL、aVF、V5、V6出现病理性Q波,其特点是深而窄、Q波和T波向量方向不一致,Q波出现可能与间隔肥厚及左右心室电位不平衡有关。肥厚型心肌病心电图的异常Q波往往深而不宽,且同一导联的T波常是直立的,呈现所谓的“Q波和T波向量方向不一致”,这个心电图特点有助于肥厚型心肌病与心肌梗死的鉴别诊断。

2.4 其他 肥厚型心肌病患者心电图可以出现电轴异常,常常是电轴左偏,与心脏逆钟向转位有关;出现P波异常常与左房增大有关,常常认为与肥厚心肌导致左室舒张末压升高和心房肥大有关;出现房室传导阻滞者较少。

3 肥厚型心肌病与心律失常

肥厚型心肌病可以发生各种类型的心律失常,室性心律失常最常见,如频繁室性期前收缩,非持续性室性心动过速等,出现非持续性室速,可作为猝死高危的独立风险因素[2],应建议安装ICD;室上性心律失常以房性早搏和心房颤动最常见。房室阻滞比较少见,但临床上会出现晕厥。

3.1 室性心律失常 动态心电图研究发现19%~48%的肥厚型心肌病患者有无症状的短阵慢频率室速,典型发作多见于睡眠时,室性心动过速与室间隔厚度及受累心肌范围有关。多数无症状患者的非持续性室速预后良好,伴意识障碍的非持续性室速患者预后较差。研究认为持续性室速与猝死有密切相关,2003年 ACC/ESC关于肥厚型心肌病的专家共识里把非持续性室速列为猝死的主要危险因素之一(图2)。

3.2 室上性心律失常 动态心电图研究发现30%~50%的肥厚型心肌病患者有室上性心律失常,心房颤动是最常见的持续性心律失常[3]。大部分短阵性房性心律失常并无症状,但阵发性心房颤动可因心室率增快和心房收缩功能丢失而降低舒张期充盈压、减少心输出量,一部分病人可能因此导致临床状况急剧恶化,甚至出现晕厥或心力衰竭;持续性室上性心律失常可导致体循环栓塞和每搏输出量下降,出现晕厥。研究发现室上性心律失常的发生与左心房直径有关,而与左心室流出道压差的严重度无关。心房颤动与左心室肥厚程度有关,最常见于左室流出道梗阻患者。心房颤动也常见于左心房扩大的病人,特别是左房直径>45 mm。永久性房颤提示预后不佳。

4 典型病例分析

患者男,57岁,临床诊断肥厚型心肌病10年,室间隔厚度15~24 mm,以心尖部肥厚为主。长期服用倍他乐克200 mg/日治疗,多次动态心电图检查发现每日有3~5阵非持续性室速及数百个室性早搏。2012年6月在工作时发生晕厥一次,后植入ICD,并加用胺碘酮200 mg/日长期口服,未再发生晕厥。图2为患者的常规心电图,胸前导联冠状T波倒置的深度呈现TV4≥TV5≥TV3的特点,R波振幅呈现RV3≥RV4≥RV5的规律变化,QRS时限0.08 ms,图3为患者动态心电图片段,白天出现阵发性非持续性室速1阵,频率约为110次/min,可见室性期前收缩,提示有猝死高危风险。

图2 肥厚型心肌病患者常规心电图,胸前导联T波倒置的深度呈现TV4≥TV5≥TV3的特点

图3 肥厚型心肌病患者动态心电图,出现非持续性室速1阵,频率约为110 次/分,可见室性早搏

5 启示

临床上对无高血压病史,有胸闷、心悸等症状,心电图显示以胸导联R波振幅增高,尤其以V3~V5导联R波增高为主,同时伴有ST段下移,T波对称性倒置且短期内没有明显变化者,应高度考虑诊断肥厚型心肌病。由于该病心电图改变早于心脏超声的变化,且早期诊断的敏感性高于心脏超声,可为肥厚型心肌病早期诊断提供重要线索,可以作为肥厚型心肌病筛查的重要工具。

[1]Ryan MP Cleland J.G.F French J.A.et al. The standard electrocardiogram as a screening test for hypertrophic? cardiomyopathy. Am J Cardiol 1995 76:689-694.

[2]陈爱华,童步高,卜丽萍,等. 90例肥厚型心肌病的临床与预后探讨. 临床心血管病杂志,2000,16:223-224.

[3]马文英,沈潞华,田文清,等. 心尖肥厚型心肌病的临床诊断探讨.中华内科杂志,2000, 39:597-598.

R542.1

A

2095-4220(2015)02-0120-02

2015-01-22)

(本文编辑:王晓明)

100097 北京,北京四季青医院