三维重建在文物考古工作中的应用

2015-03-17刘建国

刘建国

摘要:随着高性能计算机技术的飞速发展与三维GIS技术、低空数字成像技术、多视角三维重建技术等的不断完善,运用真实三维模型来模拟、分析和展示各种考古遗迹、文物的方式越来越成熟。本文通过典型实例介绍了考古研究与文物保护中考古遗址、发掘区、可移动文物、标本等的三维重建和数据处理的技术与方法,提出随着信息获取、处理、展示技术的飞速发辰,文物保护与考占研究中全方位空间信息的采集、模拟等技术的推广和运用显得越来越重要,可望为古,弋人地关系研究、文化遗产展示提供强有力的支持。

关键词:三维GIS;多视角三维重建;考古发掘;可移动文物

一、概述

人们用两只眼睛观察周围的世界,能够获得三维空间中各种物体的形状、大小、纹理、远近、色彩等多种信息,探索三维世界中事物各种特征。所以通过人们熟知的三维模型展示方式,可以从中获取和识别更多的信息。

考古研究和文化遗产保护、展示工作中,面对千变万化的各种文物、遗迹、遗址及其周边环境,通过图形、影像等二维展示方式,很难使人们获得完整的空间关系信息。特别是考古发掘过程是一个不可逆的破坏过程,为了获取地面下层的遗迹、现象与文物,必须以破坏上层的地层、现象为代价,所以发掘过程中关键阶段遗址的三维重建显得尤为重要。

三维重建技术可以大致分为遗址与周边环境的大范围三维重建,单个遗址、遗迹的小范围三维重建,可移动文物乃至陶片的三维重建。遗址与周边环境的大范围的三维重建一般运用三维地理信息系统(3D GIS)技术来实现;单个遗址、遗迹的小范围三维重建,可移动文物的三维重建一般运用三维激光扫描、多视角三维重建等技术来实现。3D GIS可以重建考古遗址与周边环境的真实三维模型,进行模拟运算,使人们能够全面地考察、探索考古遗址与周边环境之间的关系,分析古代人地关系模型。多视角三维重建技术是以普通数字相机作为影像获取工具,从不同角度围绕被拍摄的遗址、文物等获取多幅数字影像,然后根据计算机视觉原理,对获取的全部数字影像进行相互匹配,生成被拍摄物体的表面三维点云,自动加载影像纹理后得到真实的三维模型。

二、三维地理信息系统技术

随着GIS技术应用于考古研究的发展与深入,运用三维空间模式来处理、分析和展示各种考古信息的需求越来越大。很多学者认为考古遗迹的形成和发展与其周边自然环境因素密切相关,而通过三维模型展示田野考古调查和发掘中发现的各种遗迹和现象,则能够更直观地分析和重建遗址的形成过程,对遗址中出现的不同文化现象进行更为合理的解释。同时,随着大众对考古学研究关注程度的不断增加,考古工作者也必须通过简单直观的方式,对各种复杂的考古现象进行三维复原与展示,宣传考古学研究的重要成果,提高大众的文化遗产保护意识。

三维GIS表达的客观对象能给人以更加真实的感受,它以立体造型技术给用户展现地理空间现象,能方便地对空间对象进行三维空间分析和操作。有的三维GIS平台具备对包括地表、地下、水下、天空、太空在内的全空间三维可视化能力,集成最新的地理信息和三维软件技术,具有大范围、海量、多源数据一体化管理和快速三维实时漫游功能。这类软件以数字地球方式对地球空间系统内的自然地物、人工设施、天气现象、人类活动等进行一体化显示,支持三维空间数据的查询、分析和统计,能够满足人们对三维数据进行分析、研究和展示的需求。

三维GIS强大的可视化功能,能够形象准确地展现考古遗址与其周边环境中的地形、地貌,甚至复原重要考古发掘的过程,在三维模型上还能叠加与考古有关的多种数据,给人身临其境的感觉。同时三维GIS还具备丰富的量算和分析功能,可以进行遗迹之间空间距离量算(斜距)、投影距离量算(平距)、表面积量算、投影面积量算、体积量算以及通视分析、剖面分析、淹没分析和填挖方分析等等。很多新的特点是二维GIS无法比拟的,拥有更加高效的应用价值,能够满足考古研究和文化遗产保护的多重要求。

随着数据三维重建、高分辨率卫星遥感、超低空数字摄影等获取多源数据技术的更新,获取数据的质量和信息量显著提升,其获取成本却逐渐下降。近年来,国家对考古研究和文化遗产保护投入的经费大幅增加,使很多考古遗址有条件经常收集大比例尺地形图、高分辨率遥感影像和多视角三维重建等数据,由此形成足够的三维数据储备,为考古遗址的三维GIS研究奠定了坚实的基础。同时,30米和90米空间分辨率的数字高程模型与高分辨率的卫星影像可以从网络中免费获取,为建立考古遗址及其所在区域的三维模型提供了极为便利的条件。所以运用三维GIS技术来分析、研究和展示考古遗址及其周边环境成为必然趋势。

三、考占研究中三维建模与遗址展示

三维GIS技术正在逐渐进入考古研究和文化遗产保护的各个环节,考古研究中的调查、发掘、资料整理、遗址保护等过程中都能体现三维GIS技术的强大优势。三维GIS能够记录考古遗址发掘前、发掘不同阶段、发掘之后乃至遗址保护、规划等各个过程的多重三维数据,并进行模拟展示。

区域考古研究也不例外,为了更加全面、直观地探究古代人地关系模式,往往需要从不同角度去观察和分析遗址与其周边水系、地形、土壤乃至遗址与遗址之间的相互联系与影响模型,以便尽可能地复原遗址的形成过程,研究古代的社会形态、经济模式、文化面貌等等。

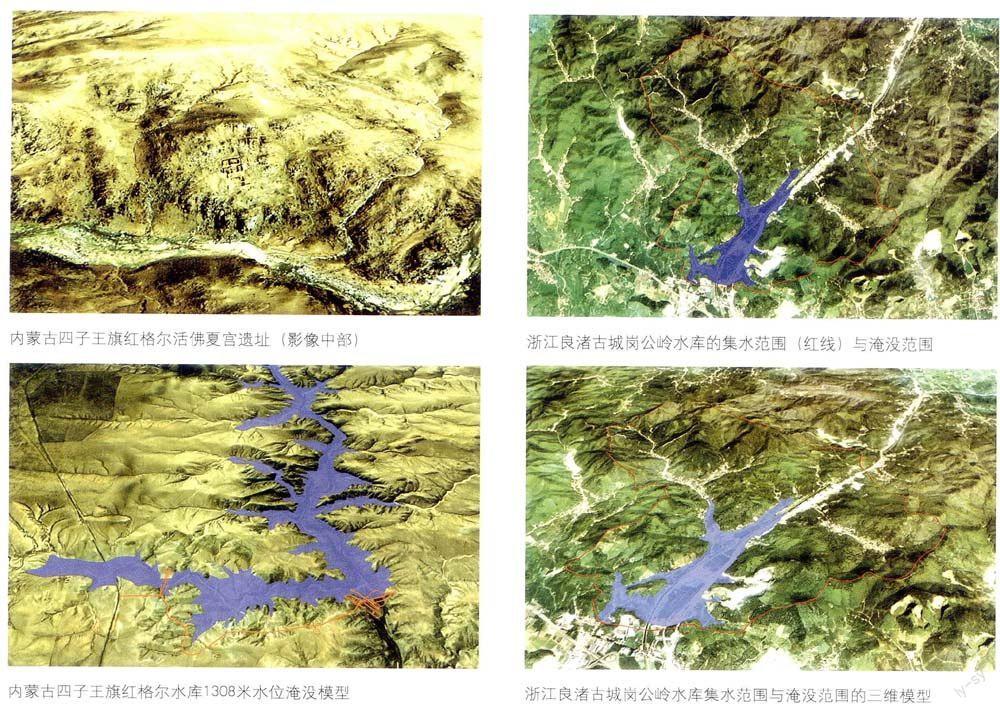

早年内蒙古四子王旗红格尔苏木(乡)计划在其境内的红格尔沟上修建一个水库,水坝高度初步确定为海拔1308米。文化遗产保护人员根据大比例尺地形图和高分辨率卫星影像等资料,制作了拟建水库所在区域的三维模型,分析水库蓄水前后红格尔活佛夏宫等遗址的淹没情况、水库库容与周边景观变化,以及水位升高对水库周边各个遗址将会产生的潜在影响等等,并据此制定切实可行的文化遗产保护方案,对水库大坝的选址、蓄水高度、周边道路改造等提出科学合理的意见和建议。

浙江良渚古城是长江中下游地区一座重要的新石器时代城址,堪称“中华第一城”。其西北约8公里的岗公岭等处发现多段水坝遗址,其中岗公岭的水坝残存高程约30米,堵住了一个山谷的两个出口。岗公岭水坝草裹泥样本碳十四年代数据的树轮校正值为距今4900年左右,属于良渚早期的水坝遗址。考虑到良渚古城所在地区降水丰富,地下水位很浅,应该不需要修建这样的水库来储水,修建水库的主要目的可能是阻挡台风登陆时产生的特大降水,或者水上运输。运用三维GIS空间分析功能,可以计算出这个水库的集水面积为12.9平方公里,水坝高程30米能够形成的水库库容为1130万立方米,可以承载876毫米的降水。由此可见,岗公岭水坝基本上能够阻挡台风登陆时产生的特大降水,附近其他水坝的高度也基本符合这种要求。良渚古城周边水利工程的发现体现了当时人们治水的卓越才能与高超技术,是展示古代中华文明一个重要窗口。

四、考古遗址与发掘区的三维重建

考古遗址与发掘区的三维重建可以通过遥控飞机的超低空或地面拍摄与多视角三维重建技术来完成。随着固定翼、多旋翼无人驾驶遥控飞机技术的成熟与普及,田野考古遗址与发掘区的超低空拍摄变得非常简单、快捷,可以满足考古调查、发掘、保护工作中影像拍摄、三维重建、遗迹与地形测绘等的需要。由于考古发掘是对遗址不可逆转的破坏,随着发掘过程的进展,遗址发掘区的大量重要信息就会不断消失,所以考古发掘过程中三维信息的获取与模拟展示显得尤为重要。

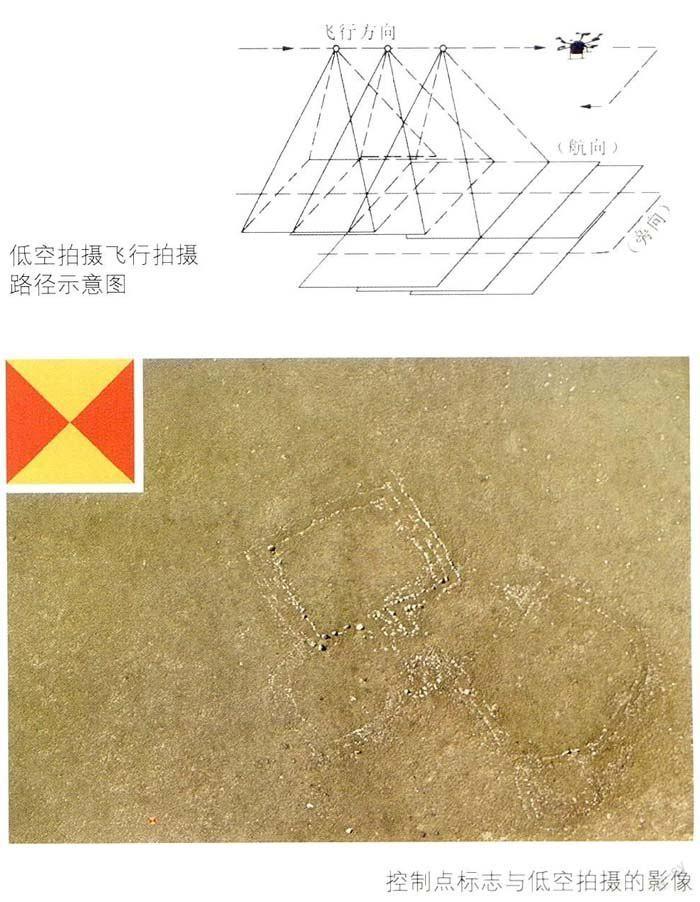

超低空拍摄之前需要在地面设置、测量一些地面控制点,控制点标志一般摆放在拍摄区域的四角位置(不能沿一条直线摆放)。控制点坐标需要使用电子全站仪或卫星定位系统进行测量,使用电子全站仪进行测量可以获得很高的测量精度,特别是使用免棱镜方式直接瞄准控制点标志中心进行测量时,能够得到3-5毫米的测量精度。 超低空拍摄时一般使用体积小、重量轻、成像质量高的微单照相机,手动档(M档)模式进行拍摄,选择拍摄范围内最亮的地面物体进行测光,使最亮地物在拍摄的影像上曝光合适,其他地物的曝光可以稍微弱一些。光圈为8左右,具有防抖功能照相机的曝光时间为1/500~1/400秒,无防抖功能照相机的曝光时间为1/000~1/800秒,感光度范围在100~400之间,白平衡可以设置为自动或日光模式。使用的镜头应该选择短焦距的手动对焦镜头,这类镜头的超焦点距离很近,设置合适后一般在几米之外都能够清晰成像,能够避免因飞机震动而无法自动对焦的问题。

拍摄过程中,遥控飞机从拍摄区域一角起飞,到达合适的飞行高度后沿着相互平行的航带飞行,相邻两幅影像拍摄的范围保持80%左右的航向重叠。拍摄完一条航带再转入另一条航带进行拍摄,两个航带之间的影像保持20%~30%左右的旁向重叠,然后再拍摄第三航带、第四航带……

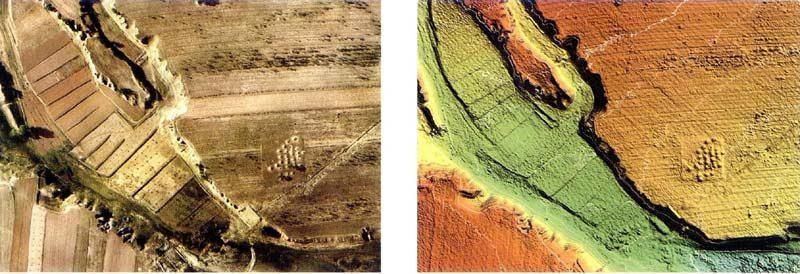

运用多视角三维重建软件可以对超低空拍摄的数字影像进行处理,制作拍摄区域的三维模型。然后在三维模型上标注控制点的准确位置,输入各控制点的三维坐标,即可将三维模型安置在大地坐标系中,最后导出具有真实纹理的三维模型、1mm至5cm的正射影像图、立面影像图、数字表面模型(数字高程模型)等数字成果,进而可以绘制遗迹平面图、等高线图等图件,成图精度高,速度快,操作简单,将彻底改变传统田野考古测绘方法。

在以前的考古发掘过程中,如果出现了重要遗迹、现象,往往需要通过拍摄一些影像和绘图来进行详细记录。由于影像与图形都是以二维方式来记录三维空间的信息,存在着明显的信息记录不够全面的问题。随着多视角三维重建技术的不断完善,在考古发掘的关键阶段,能够根据要求拍摄一些影像来制作三维模型,以人们熟悉的三维模型来记录发掘现场三维空间的信息,则显得更加科学、合理、全面,为后期的进一步研究、展示积累了丰富的材料。

辽宁建昌县东大杖子M40发掘过程中,在表土清除完毕露出椁板外遗物、清理完椁板上遗物以及清理完顶部椁板与椁内填土的三个阶段,分别沿M40的四个边依次拍摄40幅左右、具有80%以上重叠度的数字影像。然后运用多视角三维重建技术制作三个阶段的具有真实纹理的三维模型,进而能够生成不同阶段的正射影像图、立面影像图、数字高程模型、等值线图、高清视频等材料,成为考古发掘过程中留下的珍贵资料。

五、可移动文物、标本的三维重建 在多视角三维重建技术支持下,可移动文物、标本等的三维重建也显得非常简单。将文物或标本放置在测量控制系统中,或者简单地放置在平铺的坐标纸上,然后围绕其外部、内部等拍摄一系列的数字影像,一般每一圈拍摄20幅左右的影像;再将文物或标本在另外一个平台上倒置,拍摄第一次拍摄时无法拍摄的底部及其附近的一组影像,然后在计算机中对两组影像进行处理、合成,生成素面或具有真实纹理的三维模型,最后选择模型中测量控制系统的控制点,或者在坐标纸上选择4个控制点,输入坐标数值,即可完成三维重建工作等。

根据三维模型可以导出不同面的正射影像图、剖面影像图、立面影像图等等,用于绘制文物或标本的正面、剖面、立面线划图。通过这种方式绘制文物或标本的线划图速度快、精度高,技术规范,将会成为文物存档、器物绘图的主要方法。

由于口部较小而腹部较大的文物无法拍摄到器物内部的全部影像,运用多视角三维重建的方法无法生成这类文物内部的完整三维模型。

六、结语

随着考古GIS研究中大量数据的不断积累,需求的不断增加,以及三维信息获取技术的飞速发展,考古调查与发掘中全方位空间信息的采集和展示显得越来越重要,三维GIS在考古研究中的运用有着越来越广阔的发展前景和拓展空间,可望为较大范围内古代人地关系研究和文化遗产展示提供强有力的支持。

多视角影像三维重建技术的推广,首先将改变现有的田野测量、绘图基本方法,这是一次革命性的飞跃。现在一些田野调查发掘工作中的测量、绘图方法还非常陈旧,比如绘制墓葬图时需要拉基线,基线上挂着皮尺,然后用钢卷尺量一些关键点,同时在米格纸上标点、绘图。复杂的发掘区绘图可能要用两三天时间,绘图的时候往往不能继续发掘,会耽误大量宝贵的发掘时间,而很多地方的考古发掘时间都很有限。通过拍摄照片与现场控制测量来制作三维模型,再生成平面、立面正射影像图,然后通过这些影像图绘图,既能提高绘图的精度,更能节省大量的时间,基本上不影响田野发掘工作的进程。当然最重要的是获取的信息不一样,以前发掘过程中只是画几幅线划图,拍几张二维的照片。现在能够快速获取三维信息,是全方位的,信息量巨大,为存档、展示和后续研究提供了充分的保障。

田野考古测绘工作中全站仪和实时差分卫星定位系统(RTK)的使用功能也会大幅简化,以前使用全站仪、RTK来测量地形、地物、遗迹、现象,现在只用来测量三、四个地面控制点,剩下的工作全部交给航拍影像和软件处理。能够直接生成正射影像图和等高线等数据,树木和房屋生成的等高线需要删除或修改,使所有的等高线都符合地面起伏的情况,然后根据正射影像图绘制遗迹、房屋、道路等地物,地形图测绘工作即可完成。

多视角影像三维重建与三维激光扫描都够获取文化遗产的三维空间信息,制作真实的三维模型,并且能够生成正射影像图、等值线图等资料。多视角影像三维重建的设备简单,处理过程也比较简便、快捷,田野考古人员也能掌握;而三维激光扫描设备的成本非常昂贵,外业操作、计算机处理都很复杂,三维激光扫描首先获取的是点云数据,通过计算机处理,把不同站点扫描的点云拼合在一起,生成一个没有纹理的素面模型。然后,对现场照相机拍摄的影像进行纠正和变形处理,粘贴在素面模型上,才能生成真实纹理的三维模型。粘贴纹理的过程是很麻烦,而且精度低,效果也往往不好,对于壁画一类表面比较平坦的文化遗产,粘贴纹理的精度就更差。而多视角影像三维重建技术,只需要用照相机拍照片,并进行少量的控制测量,就能够自动生成点云、纹理,把三维模型制作做出来,技术难度很小,精度高,速度也快,应该是今后的主要发展方向。

三维模型在博物馆展示中更具有重要意义。目前的博物馆展示一般是将文物等展品放置在玻璃柜中,配合文字、图片、音频等,参观者获得的视觉信息很少、很片面。如果每个博物馆都将大量文物标本制作成三维模型,展室里放置一些触控显示屏,能够直接调用展品的三维模型,参观者可以对三维模型进行旋转、放大、缩小等操作,从外到内、从不同角度观察展品,则可以对展品进行全面的了解。有时还可以将文物的出土现场、地层等的三维模型也作为背景信息供参观者调用,使其获得更多的知识。

总之,低成本、高速度的三维重建技术,将会为考古学研究、文化遗产保护、博物馆展示等提供前所未有的支持,产生意想不到的效果。