天竺山隧道突水突泥原因分析及处治方案研究

2015-03-17刘方

刘 方

(中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

Reason Analysis and Treatment Scheme of Water Inrush and Mud Inrush in Tianzhushan Tunnel

LIU Fang

天竺山隧道突水突泥原因分析及处治方案研究

刘方

(中铁工程设计咨询集团有限公司,北京100055)

Reason Analysis and Treatment Scheme of Water Inrush and Mud Inrush in Tianzhushan Tunnel

LIU Fang

摘要结合天竺山隧道在施工期间出现的突水、突泥情况,分析该隧道突水突泥的原因,并对不同的处治方案进行比较分析,提出了局部绕行方案,并进一步提出设计、施工的具体实施方案。

关键词天竺山隧道突水、突泥塌方涌(泥)砂处治方案局部绕行

隧道突水、突泥是山区隧道施工中经常遇见的工程事故之一,如白云隧道[1-2]、旧堡隧道[3]等。隧道突水、突泥原因主要有[4-8]地质原因:通常发生在断层破碎带、岩溶带及围岩风化差异带等富水区;雨季:大气降水对地下水的大量补给;超前地质预报未实施或实施不到位;施工方法和支护措施不当等。一旦发生突水、突泥及其诱发塌方等事故,如果没有一种科学合理的处治方案,往往会造成更大损失,达不到预期处治效果。

1工程概况

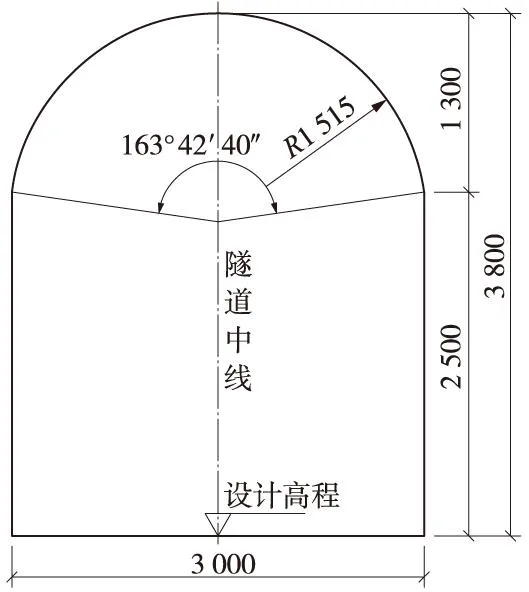

天竺山隧道为西气东输三线天然气管道东段干线(吉安—福州)工程控制性工点之一,隧道平面长度1 781 m,纵向坡度采用“人”字坡设计,进口段坡度为11.8‰(约1°),出口段坡度为4.1‰(约0.1°)。隧道所处线路地区等级为三级。隧道洞身净断面尺寸为3.0 m×3.8 m直墙拱形断面,属于小断面输气管道专用隧道,衬砌类型采用复合式衬砌(如图1)。

图1 隧道衬砌内轮廓(单位:mm)

1.1 地质概况

天竺山隧道穿越厦门天竺山国家森林公园,隧址区所处地貌单元属低山陡坡地形,隧道地形下缓上陡,植被茂密,沟谷多呈现“V”形。隧址穿越区山体整体走向北西—南东向,隧道顶部高程332.0 m,进口端最低高程39.7 m,出口端最低高程57.9 m,相对高差292 m。隧道穿越区整体斜坡坡度35°~40°,局部地段70°~80°。

1.2 施工方案

隧道采用新奥法施工,开挖方式以钻爆法为主并辅以人工机械开挖。隧道突水、涌(泥)砂地段,原设计中对Ⅳ级围岩段采用台阶法开挖,光面爆破,初期支护以锚喷网支护为主,局部采用注浆堵水措施;Ⅴ级围岩采用台阶法开挖,机械开挖并辅以人工,初期支护以锚喷网支护为主,并辅以工10型钢(或工14型钢,错车道段)1.0 m/榀,设置Φ32超前小导管,长度4.1 m,环向间距0.3 m,对F2断层破碎带段采用超前周边预注浆加固,其余采用局部注浆堵水措施。

1.3 突水突泥情况

2013年5月31号上午8:00左右施工至里程0 km+543 m,爆破开挖后,工作面有小量渗水,在装载机倒退(该段隧道断面较小,机械无法在洞内掉头)出渣时,装载机驶出工作面一定距离时,突然发生大规模突泥、突水,大量水夹带着泥沙从洞内方向涌出,短时间内工作面后方涌满泥沙,所幸发生时为出渣时间,洞内只有部分出渣人员及出渣机械,装载机及时撤离,错车道处运渣车被泥沙淹没,所幸人员及时撤离,没有造成伤亡,只有部分小型机械设备掩埋在洞内,总体损失不大。

事后调查显示,工作面后186 m范围内涌满了泥沙,涌动体呈流塑状,水量较大。同时,平面里程0 km+472 m处在地表上方出现了尺寸20 m×15 m,面积300 m2左右的塌陷坑,陷坑内塌陷体呈流砂夹块石状,块石直径较大,并由此推断该里程产生了塌方冒顶。

2突水突泥原因分析

经过现场调查、勘测和分析,隧道产生突水、突泥主要有以下3个方面的原因。

2.1 地质原因

地质资料显示,该事故地段位于F2断层破碎带及影响带。F2断层以角砾、断层碎裂岩、断层碎块岩为主,含少量断层泥沙,岩体极破碎—较破碎,呈碎石角砾状—散体状结构;断层影响带为花岗岩地层,全—弱风化,差异风化严重,岩层渗透性强,地下水极其发育,且受大气降水影响较大。在丰富的地下水作用下,在隧道上方及断层带两侧更易形成差异风化带,洞顶上方易形成贯通的风化带或风化槽。

2.2 降水原因

事故发生前,该地区出现了连续的强降雨,隧址区山体植被茂密,延迟了雨水排泄时间,加之地表塌陷处为沟谷汇水处,使得降雨大部分渗入山体,地下水可沿着洞顶上方的花岗岩风化带或风化槽形成渗流通道。在丰富的地下水的作用下, 岩层黏聚力及摩擦角急剧降低,围岩压力增大,围岩自稳能力下降,造成工作面拱部失稳,坍塌,地下水携带着泥沙涌入洞内。

2.3 施工原因

施工时,对拱部及边墙渗漏水现象没有引起足够重视,没能及时采取相应措施;对施工监控量测重视不够,没有形成监测预警机制;开挖爆破药量较大,对围岩扰动大,引起拱部岩壳破碎,拱部失稳,造成工作面及后方部分已支护段落坍塌,拱部以上风化槽与断层形成流砂漏斗管道,流砂大量涌入,形成突水、突泥和地表塌陷。

3处治方案研究

3.1 局部绕行方案

以局部小改线方式绕避突水、突泥及塌方地段。绕行起始位置前方预留足够涌(泥)砂体,以抵抗塌陷漏斗内水土压力,并对一定范围内涌(泥)砂体进行注浆加固或者设置支挡结构,以防止涌(泥)砂体二次涌动,危及施工安全。绕行段平面位置应与原线位保持一定的施工安全距离。该方案适用于对线形要求不高的隧道,如输水隧道、输气隧道、电力隧道及等级较低的交通隧道。

绕行段线位宜设置在地下水来源的另一侧。根据本隧道工程地质情况,绕行轴线拟从原线位东侧通过,即断层及冲沟下游,并垂直穿越断层,原断层内及周边围岩地下水大部分通过突水突泥段涌入隧道。经过一定时间的排泄及原位隧道的截流,下游地下水量会减小,可降低绕行段施工风险。

3.2 洞内注浆加固方案

对洞内涌(泥)砂体由远及近分段逐步清理,以尽量减少注浆加固段落,每清理一段,在前方设置一处支挡,防止涌(泥)砂体二次涌动,在预留合适涌(泥)砂体段落以抵抗塌陷漏斗内水土压力的情况下,对前方涌(泥)砂体进行逐段全断面帷幕注浆加固、清理,每次加固20 m,开挖15 m预留5 m注浆体岩盘,逐步清理至塌方冒顶段或工作面,然后打设管棚通过。

3.3 地表注浆加固

在突水突泥发生处后方或坍陷区一定范围内,采用地表注浆方式对洞周一定范围内的松动围岩和洞内涌(泥)砂体、坍塌体进行注浆加固,该注浆段松散体具有一定强度后可作为工作面方向涌(泥)砂体支挡结构,防止在清理洞内涌(泥)砂体时产生二次涌动及塌方;必要时可以设置钢管桩或者从洞顶抛石等措施增加注浆加固体抗滑力。

洞内涌(泥)砂清理至注浆加固区段后,在洞内采用全断面超前注浆对洞周围岩及坍塌体注浆加固,逐步循环清渣、支护直至工作面位置,然后打设超长管棚通过。该方法适用于埋深不大,洞顶地层为土质或软岩地层、地表场地开阔的隧道。

3.4 各方案优缺点分析

各方案优缺点如表1所示。

表1 方案优缺点分析

贯彻确保施工安全、保证工期、控制成本、重视环保的原则,并保证全线隧道土建工期最晚于2013 年12 月15 日前隧道贯通。通过以上方案研究比选、现场地质勘察,并通过管道建设项目部经理部组织的专家研讨会,最终确定采用局部绕行方案。

4方案实施

4.1 平面及隧道净空断面设计

轴线局部绕行段平面设计、隧道断面净空应满足管道运输及安装的要求,并最大程度利用已完成开挖、支护隧道段落,最大程度降低处理成本。

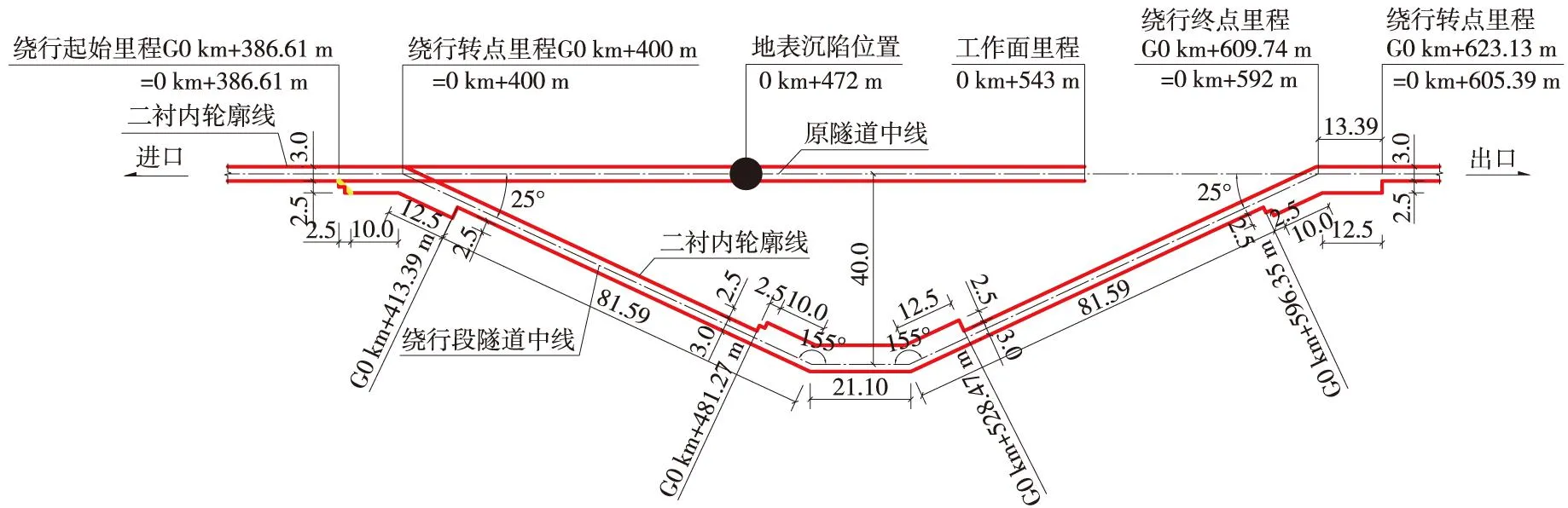

为了确保绕行段隧道断面、角度设计,满足管道运输及安装要求,隧道EPC 项目部会同管道EPC 项目部进行现场试验。为满足后期管道运输及安装要求,各拐角段的角度、加宽宽度要求:拐角角度155°、加宽宽度2.5 m,加宽长度段落为拐点两侧各不少于10 m,加宽部位为各个拐角内角处。绕行段平面如图2所示。

隧道绕行段平面长度236.52 m;已开挖废弃段长度为143 m,隧道平面总长度增加17.74 m。 绕行段加宽段内轮廓如图3所示。

4.2 废弃段封堵措施

为保证施工及运营阶段的安全,对废弃段进行临时挡护及永久封堵,具体措施如下。

(1)临时挡护

在洞内清理工作结束后,抓紧组织人员进行临时挡护;采用袋装碎石,宽度2 m,有效高度不小于2.5 m。堆砌过程中,确保竖缝不贯通,保证层与层之间的咬合,保证码砌的整体性。

图2 绕行段平面示意

图3 绕行加宽段内轮廓(单位:mm)

永久封堵前,利用已开挖隧洞空间对绕行段与原隧道交叉区域进行注浆加固,注浆材料采用1∶1水泥浆液,待注浆工序完成后进行后续永久封堵工作。

(2)永久封堵

永久封堵前应清除底部泥沙及虚渣,局部软弱地基进行换填处理。

第一道永久封堵:采用M10浆砌片石封堵,墙厚3.6 m,封堵隧道整个断面空间,边墙及拱部与初期支护不密实区域采用M10砂浆进行充填。

第二道永久封堵:在第三道(C30钢筋混凝土封堵墙)和第一道浆砌片石封堵墙之间采用M10砂浆(或C20混凝土)进行充填,利用一、三道封堵墙作为模板逐层浇筑,并在第三层封堵墙上预留注浆孔,在最后一层封堵墙施工完成后进行顶部补充注浆。

第三道永久封堵:墙体采用C30钢筋混凝土;墙厚1.0 m,墙体周边采用锚杆与围岩进行锚固,锚杆采用φ22砂浆锚杆,L=2.0 m,环向间距0.5 m,纵向墙体厚度1.0 m范围内设置3根,锚杆打入围岩1.5 m,嵌入墙体0.5 m,嵌入墙体部分与挡墙钢筋连接。

封堵结构底部埋设Φ160PVC排水管,间距50 cm,上下两层交错布置,埋入碎石反滤层部分的pvc管管壁应打孔,并用无纺布包裹,以免淤堵。

4.3 绕行段地质概况

由于该方案为轴线局部绕行,平面位置并没有绕开F2断层破碎带及影响带,Ⅵ、Ⅴ级围岩,地层岩性及地下水情况与原位基本相同。但由于地下水上游原位隧道的截流、排泄作用,地下水量明显下降,降低了突水、突泥的风险。

4.4 绕行段施工方案

隧道采用新奥法施工。开挖方式以钻爆法为主并辅以人工机械开挖的方式。隧道突水、涌(泥)砂地段加强了支护措施:Ⅳ级围岩段,采用台阶法开挖,光面爆破,初期支护采用锚喷网支护,设置φ32超前小导管,长度L=3.5 m,环向间距0.3 m,拱墙设置工10型钢钢架,加宽段0.8 m/榀,非加宽段1.0 m /榀,局部采用注浆堵水措施;Ⅴ级围岩采用台阶法开挖,机械开挖并辅以人工,初期支护以锚喷网支护为主,拱墙设置工14型钢钢架,0.5 m /榀,设置φ32超前小导管,长度L=4.1 m,环向间距0.3 m,采用超前周边预注浆加固。

应尽量缩短围岩临空时间,加强超前支护措施,提高初期支护的强度和刚度。施工中应严格遵照“管超前、严注浆、短进尺、弱爆破、强支护,勤量测,早封闭”的原则进行施工和管理。

施工中加强监控量测及超前地质预报工作,并认真最好监测数据分析及时反馈信息,根据监测及超前预报及时调整支护措施,真正做到动态设计施工。同时,制定切实可行的应急预案,尽量把施工风险降到最低。

参考文献

[1]周军伟.白云隧道突水、突泥段施工技术[J].隧道建设,2011(4)

[2]张民庆,等.南广铁路白云隧道断层突泥灾害治理技术[J].铁道工程学报,2012(6)

[3]张梅,等.张集铁路旧堡隧道F3断层带突水突泥处治技术[J].现代隧道技术,2011(4)

[4]白明洲,等.长大隧道施工过程中突水突泥灾害预测预报技术研究[J].公路交通科技,2005(6)

[5]冯卫星.隧道坍方案例分析[M].成都:西南交通大学出版社,2002

[6]王纵旭.TSP探测技术在引汉济渭工程秦岭隧洞S段上游突发涌水事故中的应用[J].铁道勘察,2012(4)

[7]刘勇.北武夷山隧道岚谷斜井涌水预报技术[J].铁道勘察,2013(2)

中图分类号:U455.49

文献标识码:B

文章编号:1672-7479(2015)03-0034-04

作者简介:刘方(1981—),男,2009年毕业于重庆交通大学桥梁与隧道工程专业,工学硕士,工程师。

收稿日期:2015-02-11