江苏省同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点工作实施方案——以如皋市如城街道为例

2015-03-16张志飞朱凤武许桃元

张志飞,朱凤武,许桃元

(江苏省土地勘测规划院,江苏南京210024)

自20世纪90年代中期以来,我国城镇化水平以年均超1个百分点的速度提高,2011年已达51.3%[1]。城镇化加速了城乡资源的流动,一方面增强了城市的辐射作用,促进工业化和城市经济的快速发展,另一方面造成了城乡差距扩大、城市承载能力不足和资源瓶颈凸显等问题[2]。尤其是长江三角洲等经济发达地区,城镇建设用地供需矛盾和耕地保护压力更为突出[3-4]。为此2009年,江苏省出台《江苏省城乡建设用地增减挂钩试点工作方案(试行)》,全面实行“先垦后用”挂钩工作模式,各地根据农村建设用地整理现实潜力,在充分尊重农民意愿的前提下,建立挂钩拆旧项目备选库,落实建新地块,实行建新安置项目提前滚动安排。这种城乡一体化均衡发展模式得到了群众的普遍认可[5]。为此,江苏省为进一步推进城乡一体化发展的进程,2014年11月,国土资源厅出台了《江苏省同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点办法(试行)》。办法中所指“同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整”是以党的十八大和十八届四中全会精神为指导,依据土地利用总体规划、土地整治规划和村镇布局规划等相关规划,按照落实“两个最严格”土地管理制度、促进城乡统筹发展和新农村建设的要求,以同一乡镇内部建设用地空间整合为抓手,以优化城乡用地结构和布局、增加有效耕地面积、提高建设用地集约利用水平、完善农村生产生活设施和改善农村人居、生态环境为重点,通过实施农村建设用地复垦以及建设用地和农用地的布局调整、优化,实现耕地数量有增加、建设用地总量有减少、镇村布局更优化、农村环境有改善的目标。该项目工程对优化镇村建设用地布局和农村建设用地“减量化”具有重要的推动作用[6]。

通过介绍如皋市如城街道同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点工作实施方案,进一步加强试点地区的耕地保护工作,确保耕地数量有增加、质量有提高,建设用地总量有减少,村镇建设用地结构和布局得到优化,农村人居环境明显改善,节约集约用地水平显著提升;通过总结试点经验和成果,为全面推进镇域村庄建设用地布局调整工作奠定基础。

1 如城街道区域概况

如城街道是如皋市委、市政府所在地,位于长三角经济区,濒江临海,与上海、苏州、无锡隔江相望,土地总面积9 772.29 hm2,共辖 11 个村、23 个社区,常住户籍人口 18.15万人,农业人口7.08万人,是上海一小时经济圈内最具投资价值的城镇之一。自2013年如城街道成立以来,实现地区生产总值144亿元;完成财政总收入25.22亿元,完成公共财政预算收入17.92亿元;实现工业应税销售58.48亿元、服务业应税销售238.2亿元;城镇居民可支配收入和农民纯收入分别达到28 611元和21 666元。此外,如城街道人文历史积淀深厚,自然生态环境优越,花木盆景特色鲜明,享有江苏历史文化名城、中国花木盆景之都和世界长寿养生福地的美誉。

1.1 城乡建设用地增减挂钩试点情况 自2006年实施城乡建设用地增减挂钩以来,如城街道共新增农用地98.37 hm2(其中耕地92.35 hm2),稳妥推进万顷良田建设工程,实施1个项目,经省厅验收实施新增农用地112.57 hm2(其中耕地102.84 hm2)。2012、2013年分别实施城乡建设用地增减挂钩项目新增农用地8.53 hm2、8.13 hm2。由此可见,如城街道挂钩工作开展有条不紊、秩序井然,这得益于如城街道政府的高度重视、充分尊重民意、科学合理规划和各部门的联动。

1.1.1 政府高度重视。作为一项能促进和实现“双保”共赢的有效措施,街道党委政府高度重视,明确各村(社区)作为实施主体,将增减挂钩工作列入各村(社区)的重点目标考核任务中,并明确推进进度,领导小组定期听取各村(社区)的工作推进情况,每季度均对增减挂钩推进情况进行公布。

1.1.2 充分尊重民意。始终把维护农民权益放在首位,充分尊重农民意愿,坚持群众自愿、因地制宜、量力而行、依法推进。一是阳光搬迁安置机制。安置房分配实行财政补贴,安置房价格低于成本价,确保农村住宅换得起城镇住房,拆迁安置后农民的财产性收入得以提高。二是失地农民培训机制。以镇区农民培训中心为依托,对所有失地农民及时提供技能培训和转岗、创业指导。三是失地农民就业机制。建立企业优先安排失地农民的激励机制,鼓励扶持失地农民创业,优先安排项目用地,提供保姆式报批服务。四是健全社会保障机制。将搬迁农户纳入保障体系,逐步推进各类保障与城镇接轨,使失地农民生活水平不下降,长远生计有着落。充分尊重民意和和谐的保障政策,使试点项目得到群众的大力支持。

1.1.3 科学合理规划。合理确定拆旧区、建新区的规模、范围和布局。根据如城街道农村居住现状和特点,分析农村建设用地整理的潜力和可行性,结合土地利用总体规划和土地开发整理专项规划,科学编制城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩的规划和年度实施计划。

1.1.4 强化部门联动。始终坚持以政府主导,各部门联动,协同作战的模式。相关部门明确分工、紧密配合,共同努力,推进试点工作。项目审批上,实行绿色审批和优先服务。通过部门联动,形成整体合力,使得项目建设工作有条不紊,秩序井然推进。

1.2 开展试点工作的必要性和可行性

1.2.1 必要性。

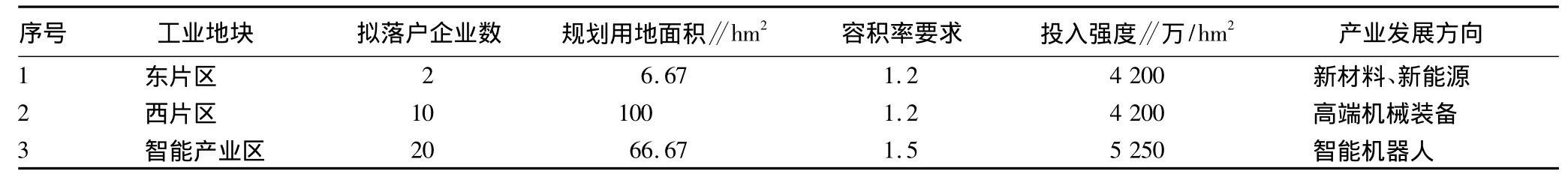

(1)现行模式难以持续发展。2006~2013年,街道城区建设用地、工业用地分别增加 373.33 hm2、233.33 hm2,近 3年用地需求量进一步增减(表1)。靠传统的新增加建设用地规模难以支撑“四化”同步协调可持续发展。过去传统粗放的发展模式,也带来产业升级缓慢、资源环境恶化、社会矛盾增多等诸多风险,并形成了诸多矛盾的交织状态,严重阻碍了三大产业结构调整、社会管理模式创新,进而会进一步加深农业根基不稳、城乡区域差距过大、产业结构不合理等突出问题。因此,由速度型向质量型、结构型转型势在必行。

表1 如城街道近3年需配备用地指标项目情况

(2)城乡二元结构矛盾突出。农村和城市比,在教育、医疗、文化、社会保障、经济收入等方面存在差距;因为现有的城乡二元管理体制,受户籍制度、医疗保障、养老保险、教育考试、住房保障等制度限制,农业转移人口到城市,难以享受到城市的公共服务,又形成了新的城乡二元结构问题。

1.2.2 可行性。

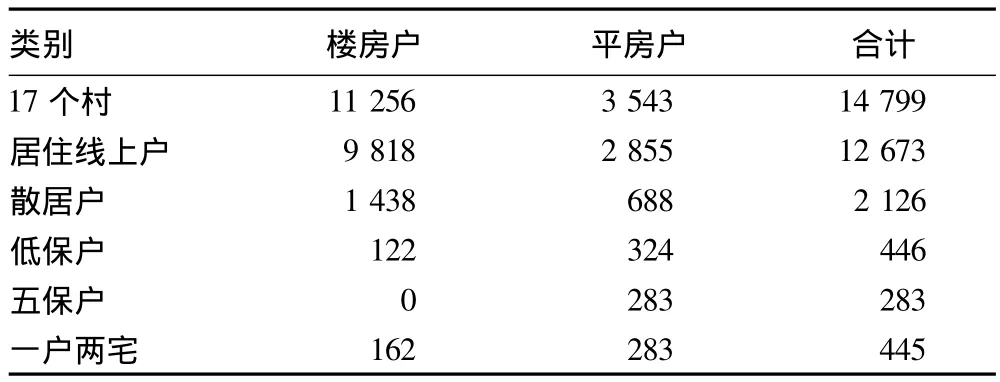

(1)资源整合潜力巨大。街道城市规划区外共有1.48万户农户(表2),1 296.67 hm2宅基地、农村集体建设用地空间,且多为沿河沿路居住的“条子式”、“非字式”,农民住房镶嵌在农田当中,农村宅基地、农村集体建设用地和耕地、基本农田混为一体,导致基本农田保护区破碎化,耕地不得连片规模种植,服务农村的水、电、气、路、信息网络等公共基础设施投入效益低下。

(2)群众对城乡一体化均衡发展模式比较认可,循序渐进推进实施阻力较小。街道对城市规划区外的农民退出宅基地意愿进行了抽样调查。调查结果表明,传统劳动年龄段农业从业人口仅占总人口的10%左右,并呈现逐步下降的趋势;农民有条件退出宅基地意愿明显,有61.2%的农村居民在一定条件下愿意将其宅基地退出;农业适度规模化经营是必然趋势,有80.6%的农民愿意将承包地流转经营;农民进城进镇,享受更高水平的公共服务的意愿明显。

表2 如城街道城市规划区外农民宅基地调查

(3)成本分析和财力支撑保障。参照城乡增减挂钩模式,结合街道实际,在群众接受度和政府财力可承受度范围内制定土地整理、建设用地指标增减挂钩费用标准。每年整理61 hm2的宅基地、农村基本建设用地。整理成本暂定为105万/hm2,每年需要6 405万元资金做保障。2012年街道可用财力为14亿元,2013年可用财力为19亿元,同比增长36%,政府财力可以支撑该项目的资金需求。

(4)存量安置房实现“零过渡”。街道在推进“万顷良田”建设工程和其他各类区域开发建设过程中,除安置以上各类工程需安置人员外,适度超前建成并结余3 700套安置房源,主要还在城市规划区,做到公共服务高质量覆盖,基础配套到位,生产生活环境优美,为推进村庄建设用地布局调整试点工作奠定了坚实基础。

总结以上对如城街道挂钩情况和试点实施必要性可行性的分析可知,目前该区域挂钩工作开展规范有序,基础扎实,潜力较大,空间宽裕,开展同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点需求迫切。

2 同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整的路径

以党的十八大和十八届三中、四中全会、中央城镇化工作会议、中央农村工作会议精神为指导,全面贯彻落实省委十二届六次全会精神,充分尊重农民意愿、保障农民合法权益,探索完善农村土地综合整治模式。在确保耕地数量有增加、建设用地总量有减少的前提下,按照省国土资源厅的统一安排,统筹推进同一乡镇范围内的村庄建设用地布局调整,优化村镇建设用地布局,改善农村人居环境,实现节约集约用地“双提升”,推进试点乡镇新型城镇化、新农村建设和城乡发展一体化。

作为同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点,为进一步加强试点地区的耕地保护工作,如城街道采取“先垦后用”模式进行布局调整,优先复垦为耕地,复垦耕地的数量和质量不得低于建新占用耕地的数量和质量标准。确保耕地数量有增加、质量有提高,建设用地总量有减少,村镇建设用地结构和布局得到优化,农村人居环境明显改善,节约集约用地水平显著提升。

2.1 布局调整区的组成和确定 依据土地利用总体规划、土地整治规划和镇村布局规划等相关规划,将同一乡镇范围内规划撤并村庄涉及的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于镇村建设的地块(即建新地块)共同组成布局调整区。

2.1.1 拆旧地块。拆旧地块复垦要集中连片,鼓励以自然村庄为单元整村推进,促进农村低效和空闲土地盘活利用,推进建设用地在镇域范围内合理流动,以合理引导农村建设集中布局、集约用地,改善农村生产生活条件和农村人居环境。拆旧地块复垦应当安排在土地利用总体规划确定的城乡建设用地扩展边界外。

如皋市如城街道在征求本实施方案所涉及村组及农民相关意见的基础上,确定了如城街道2015~2016年度村庄建设用地布局调整拆旧区的安排。拆旧地块分两个年度进行实施,拆旧区总规模为77.694 6 hm2,其中2015年度拆旧面积为 37.124 1 hm2,2016 年度拆旧面积为40.570 5 hm2,涉及拆迁农户756户,总人口2 300人,搬迁房屋建筑总面积146 610.31 m2。

2.1.2 建新地块。建新地块由安置地块和留用地块两部分构成。安置地块是指用于安置拆旧地块原使用者的用地;留用地块是指布局调整指标扣除安置地块需使用的指标后,拟用于试点乡镇新型城镇化、新农村建设等用地。建新地块应当安排在土地利用总体规划确定的城乡建设用地规模边界内。

如城街道根据城乡建设用地增减平衡“双控制”原则,规划在拆旧区范围外安排建新用地总规模为69.925 1 hm2,占用农用地面积为61.913 6 hm2,占用耕地面积为54.718 5 hm2。其中安置地块总面积7.818 0 hm2,建新用地规模为4.501 2 hm2,占用农用地面积为 4.501 2 hm2,占用耕地面积为4.341 8 hm2,安置规模占拟申请新增建设用地总规模的5.79%;建新留用规模为65.423 9 hm2,拟占用农用地面积为57.412 4 hm2,占用耕地面积为 50.376 7 hm2,占复垦形成建新指标的77.00%。如皋市如城街道将建新留用区全部安排在如城街道,并按照国家供地政策和节约集约用地要求统筹安排用地布局,进行统一实施。

2.2 布局调整指标的形成与使用管理 布局调整指标主要是指“布局调整区”内村庄建设用地通过布局调整、土地复垦形成的耕地面积,可以核定为建设占用耕地的规模。复垦形成的耕地质量应不低于建新占用耕地的质量,并与基本农田保护区整理和建设工作相结合。本次布局调整指标实行“封闭运行、单列管理”。

依据省国土资源厅下达的布局调整指标规模原则上不超过复垦形成的农用地规模90%,建新占用的耕地规模原则上不超过拆旧复垦形成的耕地规模90%的要求,如城街道2015~2016年度拟复垦农村建设用地77.694 6 hm2,复垦后预计可增加农用地面积地77.694 6 hm2,新增耕地面积73.809 9 hm2。拟申请新增建设用地规模为69.925 1 hm2,占复垦新增农用地面积的90%;占用耕地指标51.718 5 hm2,占复垦形成耕地面积的77.00%,均满足文件要求。

3 同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整的制度安排

同一乡镇范围内建设用地布局调整是一项系统工程,并不仅仅需要工程技术方面的建设,相关制度的供给是实现优化镇村建设用地布局和农村建设用地“减量化”的重要保障。

3.1 融资及资金管理制度 同一乡镇范围内建设用地布局调整工作建立多元化的投融资渠道。一方面通过加大地方财政一般预算支持力度,从土地增值税中提取一定比例用于试点工作;另一方面鼓励运用市场化机制,建立集体、农民和经济实体共同投资的多元投资渠道,通过项目招标、合作、合资等形式,广泛吸引社会资金参与。如城街道同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整项目总投资70 152.32万元。通过新增建设用地土地有偿使用费2 224.41万元,耕地开垦费930.21万元,耕地占用税1 641.56万元,农业重点开发建设资金69.93万元,农户回购房款15 394.08万元,土地出让收益51 003.72万元,筹集资金总计71 263.91万元。

在资金管理方面,执行村庄建设用地布局调整资金纳入财政预算管理,任何单位和个人不得截留、挤占、挪用,确保专款专用,提高资金使用效益。建新区有偿供地收益首先用于项目区村庄建设用地布局调整资金平衡,支持项目区改善生产生活条件和生态环境。

3.2 农民保障制度 农民保障是同一乡镇范围内建设用地布局调整工作成果的关键之一,也是实现城乡统筹的重点。农民保障主要包括两个方面,一方面是搬迁农民安置,另一方面是搬迁农民的权益保障[7]。

搬迁农民安置遵循“充分尊重民意,维护农民权益”的原则,研究制定了以“双置换”为主的阳光搬迁安置机制[8]。通过财政补贴进行安置房分配,安置房价格低于成本价,确保农村住宅换得起城镇住房,拆迁安置后农民的财产性收入得以提高。此外,货币补偿安置、养老安置也为搬迁农民提供了更多选择。如城街道756户被拆迁农户在安置方式选择中,有621户愿意采用农村住宅房屋换取统建房的安置方式,选择在规划城镇区进行安置,122户选择货币补偿安置,12户选择养老安置,由当地政府统一安排入住城镇养老院,政府财政补贴保障其基本生活条件。

农民权益保障的渠道也实现了多元途径。一是构建就业保障体系,将失地农民就业工作纳入再就业的总体规划,统筹安排,协调推进。二是完善农民社会保障政策,鼓励农民参与新型农村社会基本养老保险,并对土地承包经营权流转后,仍为农村居民身份的贫困家庭给予最低生活保障。三是建立农村医疗救助政策,做好新型农村合作医疗制度的衔接,对个人负担医疗费用过重、难以承担的部门,给予适当补助,推动农民积极参加社会保险[9]。

3.3 权属管理制度 土地权属管理工作贯穿试点工作全过程,基本程序包括土地权属和利用现状调查和确认,编制权属调整方案、公告及异议处理、权属调整方案报区以上人民政府批准、停止受理登记、权属调整方案的实施、土地权属和利用变更登记、建立资料档案等。同一乡镇范围内建设用地布局调整过程中,涉及地块、地类、面积、位置等的改变,必然要求对项目区内土地所有权或使用权等权属关系进行调整,这将直接关系到农民的切身利益[10]。首先进行统一的确权登记,查清拆旧区土地权属和利用现状,了解项目区内复垦地块的确切边界和规模,土地权利人类型、数量,原有土地的确权登记发证情况,确保现状清楚无争议;其次,编制土地复垦权属调整方案,并公告实施方案,广泛征得相关权利人的意见,保证其应有的知情权、参与权、决策权和受益权,方案无异议后进行报批;再次,根据原有土地权属状况,按照批准的土地权属调整方案,及时开展权属调整,确定整治后土地的所有权、使用权和承包权,并由国土部门进行土地所有权和土地使用权进行变更登记和重新核发土地所有权证书等。

4 结语

江苏省以“同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整”为载体推进的镇村建设用地布局和农村建设用地“减量化”,是一项复杂的系统工程,涉及拆迁、安置、权属调整等多个方面,而全面的制度供给更是达到预期目标的重要保障。以如皋市如城街道同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整为例,从布局调整区确定、调整指标形成及其使用管理入手,对村庄建设用地布局调整路径进行梳理。并通过相关制度安排协调和处理项目建设中出现的社会关系和社会矛盾,实现耕地数量有增加、建设用地总量有减少、镇村布局更优化、农村环境有改善的目标。为农村建设用地“减量化”提供重要的推动作用,也为江苏省进一步推进同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整提供丰富的经验。

[1]王婷,欧名豪,刘琼,等.中国耕地有效供给评价及影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2011,21(11):73-78.

[2]张春梅,张小林,吴启焰,等.城镇化质量与城镇化规模的协调性研究——以江苏省为例[J].地理科学,2013(1):16 -22.

[3]赵小风,黄贤金,王小丽,等.基于城乡统筹的农村土地综合整治研究——以南京市靖安街道“万顷良田建设”为例[J].长江流域资源与环境,2013(2):158-163.

[4]黄贤金,濮励杰,周峰,等.长江三角洲地区耕地总量动态平衡政策目标实现的可能性分析[J].自然资源学报,2002(6):670-676.

[5]甘立彩,周宝同.基于“挂钩”下的农村建设用地整理效益分析——以江苏省太仓市为例[J].乡镇经济,2008(10):42 -45,73.

[6]江苏省国土资源厅.江苏省同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点办法(试行)[Z].2014-11-05.

[7]张希兰.失地农民社会保障问题研究[D].南京:南京农业大学,2013.

[8]马立军,王明成,贾慧峰,等.基于政府视角的农村土地流转“双置换”制度研究[J].安徽农业科学,2012(5):3040 -3041,3044.

[9]张静.城市化进程中失地农民权益保障机制研究[D].天津:天津师范大学,2014.

[10]樊闽.中国土地整理事业发展的回顾与展望[J].农业工程学报,2006,22(10):246-251.