高庆奎传(二)

2015-03-11李舒余久久

李舒+余久久

历遇名师,受教颇多

就这么随着父亲,在各个戏台转来看去,耳濡目染之间,小庆奎对京剧的兴趣日益浓烈,偶尔哼唱的几句戏文也相当有板有眼。转眼间,小庆奎也是10岁的大孩子了,如果要吃梨园这碗饭,那选一位好老师开始拜师学艺就是迫在眉睫的事情了,而也只有拜了师,你也才算是真正入了门,是行里有名有姓学成之后能出去唱戏的正经演员了。

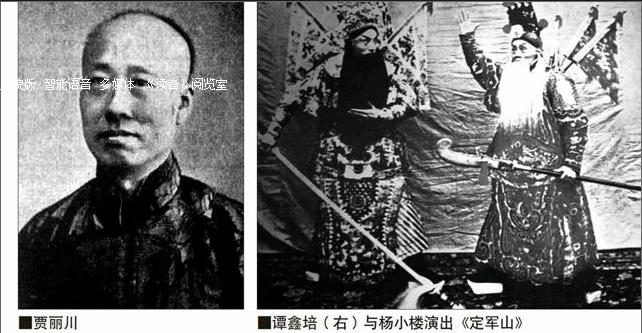

旧时,梨园拜师学艺有一套严格的程序。尤其是拜著名演员为师,拜师仪式更为隆重。拜师要有引荐人,即“引荐师”,征得老师同意后,方可择定吉日,正式拜师。选谁做老师呢?高庆奎这厢倒是有得天独厚的条件,因为父亲高四保人缘好啊,他就是最好的“引荐师”。根据小庆奎自身的特质及其他综合因素考虑之后,1900年,在高父的牵引下,高庆奎正式向京剧老生贾丽川拜师,学文武老生。而高庆奎拜他为师,不仅可以得到这位老前辈的教诲,而且还可以向贾丽川的侄子贾洪林学习,这可是难得的经历。要知道这位贾洪林,更是当时炙手可热的名角。

高四保选好了良辰吉时,订好饭店,为高庆奎张罗起了这个规规矩矩的拜师仪式。仪式开始,高庆奎需先向祖师爷磕头,然后分别向师傅、引荐师、师叔磕头认师,再拜见各位师兄。行礼完毕,设宴款待。宴席结束后,高庆奎随贾丽川回家,拜见师娘、师兄、师嫂等,一一呈上见面礼。师傅也要给徒弟回礼,称为“衣包借牒”。这才正式意味着高庆奎成为贾丽川的入室弟子。这种师徒关系如父子,即“一日为师,终生若父”。

在之后的学戏过程中,贾丽川和贾洪林叔侄果然不吝赐教,高庆奎之所以后来能兼长各派,都是贾丽川打下的基础,而高之念、做均优于当时只学谭派者,也因贾洪林之功。不过高庆奎也没让两位老师失望,贾丽川后来也跟众人说起,旗下三名得意弟子,均以“奎”名。一是王啸奎(即王凤卿),一是高庆奎,一是赵砚奎。师徒各自成全,倒是一段难得的梨园佳话。

而据各家记载,高庆奎除了向贾氏叔侄学了不少戏之外,还向沈三元、陈福胜、朱天祥学戏,又曾得到吴连奎、刘春喜、李春福等人的教益,这可都是些赫赫有名的好演员。沈三元也是一位相当有料之人,与谭鑫培配戏,也是相当不输人。陈福胜也是个里子老生,张肖伧说:“刘福春一生傲视伶工,除老谭外,仅李顺亭与陈福胜有所心许,则福胜艺术之斐然可知矣。”朱天祥,是著名昆旦朱莲芬之子,也是当时观众十分喜爱的老生演员。吴连奎是余叔岩和贯大元的开蒙老师,过去与时小福合演《汾河湾》、《教子》等戏,人称“双璧”。他的唱工老道,做作稳练,会的戏特别多。刘春喜人称“舍命刘”,也是文武昆乱不挡的须生演员,他的唱做之佳,在当时被认为很难遇到对手。李春福,是李洪春、李洪福的父亲,演戏时间不长,教戏于长春、三乐、承平诸班,以会戏多而著称。

这闪闪发光一长串的老师名单列下来,任是谁都要眼红了,那可都是多少人想拜都拜不上的名师啊。高庆奎居然可以拥有这么多的好老师,真是羡煞旁人。这样的福气一则源自父亲高四保多年来积攒下的人脉,二来也是高庆奎的资质过人,不然,平庸之人,老师也是没心情去教授的。同时也说明了高庆奎是一个拥有开阔性格的人,正是因为心大想学,才会不止于当下,一次又一次地向更高的山峰攀登。想他求学之时也不过十几岁的孩子,梨园学艺本就是苦差事,一直坚持再坚持,这也是难得的意志力。

这些老师有唱得好,有做得好的,有能文的,有善武的,或能与谭鑫培配戏,或自己本就有叫得起座的戏。高庆奎经过他们的指点和培育,看得多,学得多,就更会得多。他自己本人又很善于琢磨,用心记载,更是如虎添翼,锻炼了自己辨别精粗美恶的能力,自然对自己表演的要求也会于无形中提高了。

倒仓习书,静待时机

1901年,12岁的高庆奎有了第一个重要的机会,即登台为谭鑫培配演娃娃生。

娃娃生数生行,专门扮演儿童一类的角色,例如《三娘教子》的薛倚哥,《汾河湾》的薛丁山,《桑园寄子》的邓元、邓方,《锁麟囊》的卢天麟等,都属娃娃生的范畴。这种角色都是用本嗓唱念的,虽然很年轻,但也不用小生的唱法来唱。娃娃生虽然用本嗓来唱,可是又不能唱成老生腔,所以娃娃生的唱腔是混合了生、旦和小生的唱腔,其实还是很特别的。娃娃生演员也不好找,年龄太小的孩子不可能参加剧团,太大了,扮演娃娃生的角色又不太合适,所以当时绝大部分的剧团,实在找不到合适的就用身材较小的女演员来充任。

高庆奎能得到这个机会不得不说其中肯定也有父亲和师父的功劳。当时谭鑫培已56岁,在京剧界完全可以用“菊坛魁首、京剧泰斗”这样的词来形容,艺术造诣已有登峰造极之感。熟悉谭派艺术的著名票友陈彦衡说:“谭鑫培演孔明有儒者气,演黄忠有老将风,《胭脂褶》之白槐居然公门老吏,《五人义》之周文元恰是市井顽民。流品迥殊而各具神似。”他还善于突破二二三、三三四的句法,运用衬字、虚字润腔,灵活地转变板眼,因而他的演唱玲珑活泼,变化多端,于平淡中见灵巧,并能细腻而鲜明地表现不同人物的感情。

想搭这种“巨星”的班亮相,那可是难得的荣誉。这次表演无惊无险,年少登场,不怯场已是大圆满,虽也不像一些戏曲神童一样一举成名,但好处就在于真的置身于高手班子中了。在台下看戏和置身其中演戏,感觉又上升了一个层次。从后台到舞台,每一个时刻都不能差池,拼的都是真才实学。小小年龄的高庆奎,这次登台更有体会。

伴随此次登台之后,高庆奎一边继续跟着老师好好练功,也会偶尔开始在戏中配演一个小角色。不积跬步,无以成千里,这些小打小闹一样的表演经历都会对戏剧学习大有裨益。在梨园界有这么一句话,那就是“弟子无音客无本”。这短短7个字,道理讲得很明白,也就是说如果一个人没有好嗓子就想唱戏,那就好像手中没钱偏要做买卖一样。唱戏唱戏,靠的就是嗓子,戏的行腔儿,要靠嗓子去唱,戏里的词儿,要凭嗓子去说。戏里最讲唱、念、做、打,而特意把唱和念放在前两位,就已说明它们的重要性了。何况以前人们又讲究是“听戏”,观众在台下摇头晃脑,打着节拍,边听边琢磨着韵味儿。不像现在的节目,那是“看节目”,人长得赏心悦目,唱不优可舞,再来点灯光舞台效果,还是一样有观众。所以旧时更是对嗓子条件的要求很高,演员在台上,若是嗓子不好,一张嘴,不但自己感到别扭,别人听着也难受。戏班儿里还有一句话“练武的靠膀子,唱戏的靠嗓子”,没这条好嗓子,那就是祖师爷不给赏饭吃。