台风“达维”影响山东的暴雨落区及路径特征分析

2015-03-10高晓梅王令军闫凤君王文波徐桂华韩晓苏莉莉潍坊市气象局山东潍坊60高密市气象局山东高密6500

高晓梅,王令军,闫凤君,王文波,徐桂华,韩晓,苏莉莉(.潍坊市气象局,山东潍坊60;.高密市气象局,山东高密6500)

台风“达维”影响山东的暴雨落区及路径特征分析

高晓梅1,王令军1,闫凤君2,王文波1,徐桂华1,韩晓1,苏莉莉1

(1.潍坊市气象局,山东潍坊261011;2.高密市气象局,山东高密261500)

摘要:利用高空观测资料、地面观测资料、加密自动站资料、NCEP/NCAR全球再分析资料、FY-2E卫星云图等资料对2012年第10号台风“达维”影响山东的暴雨落区分布及路径特征进行了分析。结果表明:暴雨落区主要出现在台风移动路径的右侧及台风中心附近,而且台风中心的右侧降水明显大于左侧。冷空气对台风引起的降水落区影响较大。水汽通量大值区和辐合区分布、中层的强上升运动对暴雨落区有一定作用。温度梯度大值区和假相当位温的分布与暴雨落区较一致。台风“达维”是在300 hPa引导气流的作用下移动的,其移动路径与500 hPa总温度线的走向及高空500 hPa正涡度带的走向一致。此外,台风的移动路径与副热带高压、双台风效应、低层弱冷空气和下垫面等关系较大。

关键词:暴雨落区;路径特征;冷空气;副热带高压;双台风效应

1 引言

我国是受台风影响最严重的国家之一。台风带来的强风、大暴雨、风暴潮对我国人民的生命财产是一个严重威胁。例如9711号台风造成即墨过程雨量482.5 mm,受此台风影响,山东沿海的城市都发生了较严重的洪、涝、风、潮多种灾害,据统计所造成的直接经济损失达35亿元。因此,加强对台风天气特征及活动规律的研究,对保护人民生命财产安全、国家经济建设和国防建设具有十分重要的现实意义。

许多文献对台风的路径特征、降水分布等进行过大量的分析[1-6]。丁治英等[7]对非纬向高空急流与远距离台风暴雨进行了分析研究。张蕾[8]对2000年第10号台风“碧丽斯”后部局域强降水进行分析,得出特殊流场条件下登陆台风后部局域性强降雨产生的原因。曹钢锋等[9]对影响我国北方的台风降水特征进行了分析。顾润源等[10]对影响我国北方不同路径热带气旋的暴雨落区进行了统计分析。本文利用6 h一次的1°×1°的NCEP/NCAR全球再分析资料、常规观测资料和卫星云图等资料对2012年第10号台风“达维”影响山东的降水落区和路径特征进行了分析,以期能为今后的台风预报工作提供一些有效的依据。

2 台风“达维”概况

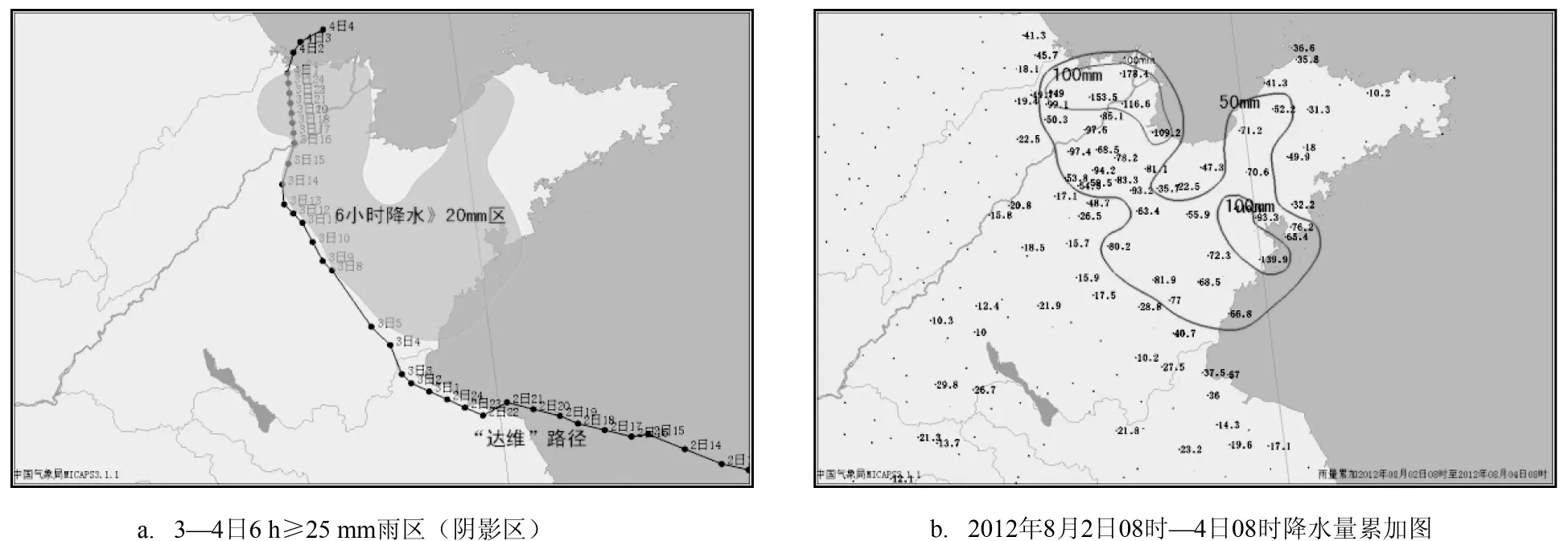

2012年第10号台风“达维”(见图1a)于2012年7月28日20时在日本东京东南方约1330 km的西北太平洋洋面上生成,7月31日早晨在西北太平洋洋面上加强为强热带风暴,8月1日08时在日本九州岛东南部海面加强为台风,并于8月2日22时前后在江苏省响水县陈家港镇沿海登陆。登陆后,“达维”强度逐渐减弱,3日01时在江苏省北部减弱为强热带风暴,04时前后进入山东省境内,3日09时在山东省境内减弱为热带风暴,随后进入渤海西部海面。4日08时在河北省东北部近海减弱为热带低压,11时停止编号。“达维”从江苏登陆到低压环流消失,维持时间达35 h,给山东和辽宁两省造成重大风雨影响。山东省10个市、60个县不同程度受灾。强降水导致大片村庄被水围困,据统计,全省受灾人口623.46万人,因灾死亡6人,失踪2人。此次灾害造成直接经济损失71亿元,其中农业损失58亿元。

“达维”台风有以下5个特点:(1)“达维”台风属高纬西进类台风,在25°N以北生成并西行进入黄海登陆我国;(2)强度强、尺度小、结构密实。8月1日“达维”进入日本西南部海面后强度持续增强,特别是进入黄海以后中心风力加强到40 m/s(见图2a)。而该台风七级风圈半径一直小于200 km,比“苏拉”的七级风圈半径480 km明显小的多;(3)海上移动速度快。“达维”生成后,平均移动速度超过35 km/h,最快时移速达40 km/h;(4)登陆强度强。台风在近海并没有减弱,在江苏省响水县登陆时仍旧维持台风强度。这是由于“达维”登陆时恰逢农历十五天文大潮期,将形成风雨潮三碰头的灾害性影响,同时该台风登陆时强度保持台风强度,也是1949年以来登陆长江以北的最强台风;(5)“达维”和南部洋面的台风“苏拉”形成“双台风效应”。随着双台风距离的接近,“达维”受“苏拉”的牵引作用明显,且两个台风差不多同时在我国华东沿海登陆,这种情况以前非常少见。

3 台风“达维”影响山东的暴雨落区分布特征

受台风“达维”影响,8月2—4日山东区域观测站降水超过100 mm的有119个(见图1b),50—100 mm的279个,25—50 mm的有194个,最大雨量出现在滨州的沙头观测站为288.8 mm。8月2日下午鲁东南沿海地区风力开始增大。日照、青岛沿海出现8—9级阵风10—11级的大风;黄海中部风力达10—12级。随着“达维”在我省自南向北移动,临沂、日照、潍坊、青岛、淄博、济南、滨州、东营等地先后出现8—9级阵风10—11级的大风。

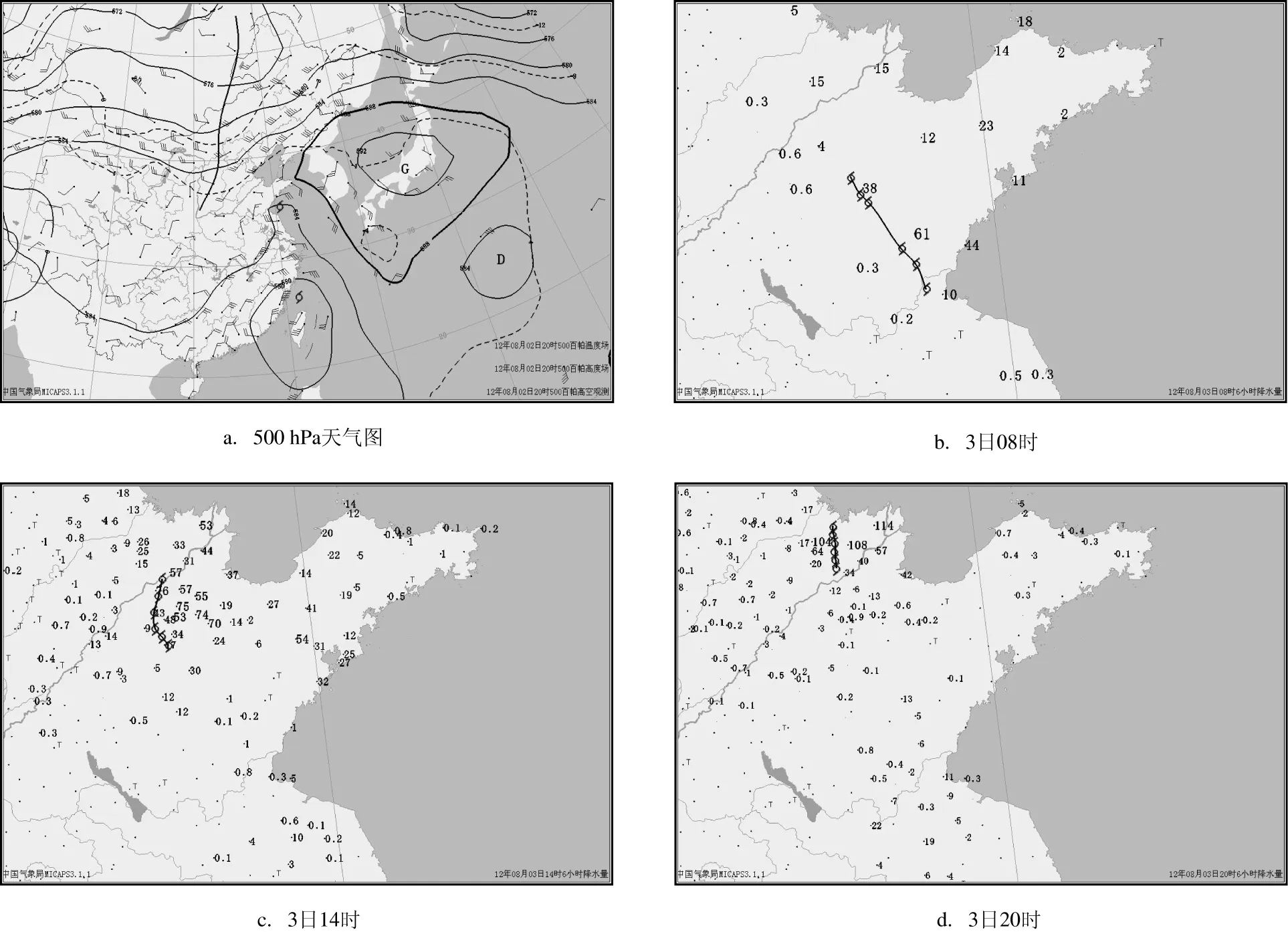

8月2日14时,“达维”中心位于江苏连云港以东海面上,此时受台风外围云系影响,在鲁东南地区降水逐渐开始,在2日20时“达维”登陆这段时间内,江苏东北部及鲁东南地区降水强度逐渐加强,但是雨量相对较小,此时台风中心强度开始减弱。2日14时—3日08时,随着台风继续减弱西北移,青岛和日照等地9个县市出现暴雨,青岛胶南区出现108 mm的大暴雨。3日08时(见图1a和图2b),“达维”中心位于山东淄博沂源县,已减弱为热带风暴,此时鲁中地区降水强度明显增大。从图1a明显可以看出,强降水(6 h降水≥20 mm区)落区出现在台风移动路径的右侧及台风中心附近。3日08时—3日20时(见图2b、c、d)是山东的主要降水时段,先是在鲁东南,而后是鲁中地区普降暴雨,然后给鲁西北带来大暴雨天气,东营河口最大为178.4 mm。

图1 “达维”台风路径图

从此次台风带来的过去6 h降水量分布与台风路径叠加图(见图2b、c、d)可以明显看出,台风中心的右侧降水明显大于左侧,只是在3日20时6 h降水量分布与前几个时次略有不同,虽然这一时次台风中心的右侧降水仍然大于左侧,但台风中心的左侧也出现了暴雨,滨州的无棣和阳信分别为104 mm 和64 mm,下文会分析其原因。

图2 2012年8月2日20时高空500 hPa天气图(a);过去6 h降水量分布与台风路径叠加图(b,c,d)

4 台风暴雨产生的机制及暴雨落区着眼点

4.1低空急流和冷空气的作用

图3是8月3日08时925 hPa的高度场和风场。从图中可以看出,台风“达维”东侧的东南急流与台风“苏拉”东北侧的东南急流叠加在一起,急流强度大大增强,达到26 m/s,而同时苏拉东侧的东风急流最强为16 m/s,这种强劲的动力作用一方面使“达维”移动速度较“苏拉”快些,另一方面对急流左前方的鲁西北滨州等地区的降水有明显的增幅作用。另外分析8月3日20时850 hPa冷平流(图略)发现,有低层弱冷空气沿东北经过渤海到达滨州附近,形成一明显的东北-西南向温度槽,即冷空气的侵入致使滨州附近地区出现短时强降水,以上两个原因导致3日20时前6 h降水量在鲁西北滨州等地降水明显增强。

图3 2012年8月3日08时925 hPa高度场和风场

4.2湿度场和上升运动场分析

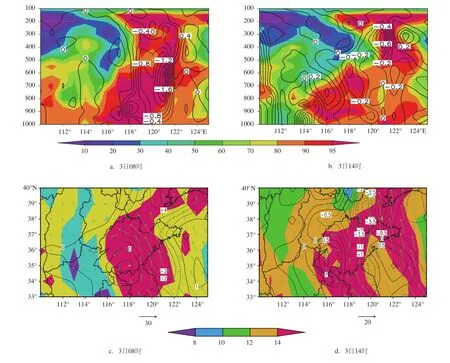

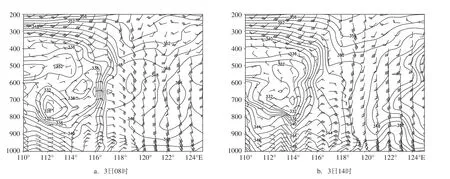

8月3日08时(见图4a和c)开始,随着台风西移和东南急流不断的输送,850 hPa以下整层湿度都在80%以上,山东全省比湿都在12 g/kg以上,鲁西北至鲁东南一线的水汽通量散度均在-3×10-6s-1以上,存在强烈的水汽辐合。同时在118°—120°E上空上升运动非常强,-1.6 hPa/s的上升中心位于650 hPa高度附近,因此3日08时,在鲁东南和鲁中南部地区强降水逐渐开始。3日14时(见图4b和d),低层弱冷空气的不断侵入破坏了台风暖心结构,冷暖空气在台风西北侧交汇,台风变为温带锋面气旋,垂直上升运动明显减弱。在台风移动路径的右侧,水汽通量散度减弱到-1×10-6s-1上下,强降水过程逐渐减弱。

图4 相对湿度(%)和垂直运动(hPa/s)沿36°N纬向剖面(a,b)和850 hPa流场、水汽通量散度(10-6g/(hPa·cm2·s))和比湿(g/kg)(c,d)

4.3能量场分析

沿36°N纬向剖面图(图5)可见,低层弱冷空气与台风之间由于冷暖空气的交汇,存在较大的位温梯度,地面偏东风之上叠加较强上升运动,台风中心右侧的暖湿空气被地面低θse空气抬升,从而产生暴雨。

综述,“达维”台风暴雨落区主要集中在台风中心右侧,比湿可达12 g/kg以上,且存在强烈的水汽通量辐合。在中层600 hPa上下存在强上升运动速度大值中心,整层的相对湿度都在80%以上。而低层冷空气与台风相互作用,冷暖空气交汇,有明显的温度梯度大值区,在台风中心右侧假相当位温分布(见图5)比较均匀,低层θse略偏小,抬升高层暖湿空气,导致暴雨的产生。

图5 假相当位温(K)与水平风场沿118°E径向剖面

图6 地面天气图

5 台风“达维”路径特征分析

从“达维”路径图(见图1a)可以看出,台风“达维”在登陆前后发生了两次转向,第一次转向发生在8月2日21时30分,之前台风一直沿西西北方向移动,但此时西折转向至西南方向移动,并在江苏响水县陈家港镇登陆;第二次是在8月3日14时,台风登陆后一直沿西北方向移动,但此时却折向东北方向移动,对鲁西北的强降水产生了很大影响。

5.1副热带高压和“双台风效应”的作用

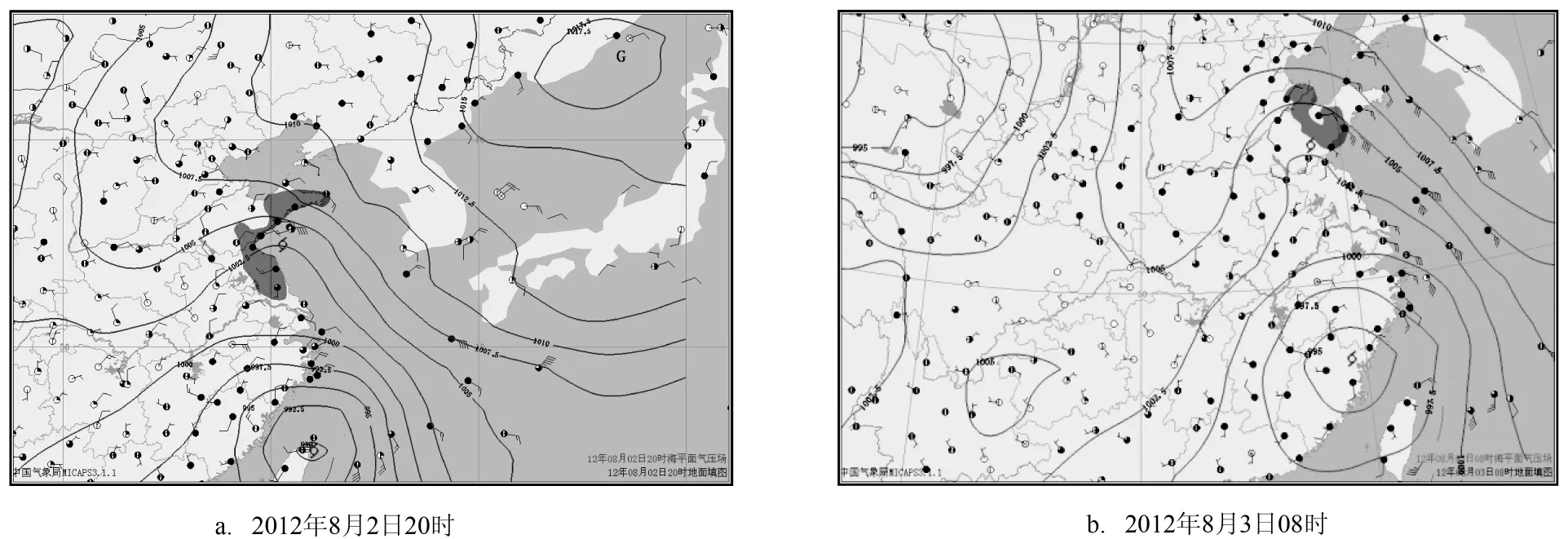

2012年8月2日20时,高空500 hPa图(见图2a)上亚洲大陆处于一槽两脊的形势,大陆高压和副热带高压打通形成一宽广的高压带,副高脊线在35°N附近,此时黄海至日本海峡处于暖区控制,台风处在副热带高压南缘稳定的偏东气流中,并沿此引导气流向西略偏北方向移动。低层700 hPa和850 hPa(图略)图上在辽东半岛、山东半岛和日本南部之间形成高压坝,副高西侧的高压坝将引导台风向西北方向移动。此时,鲁东南和江苏东部受台风外围影响,降水较弱。3日08时贝加尔湖附近的西风槽减弱北收,副高略有北抬,脊线北抬到36°N附近,700 hPa和850 hPa(图略)显示副高西侧的高压坝将引导台风向西北方向移动。500 hPa图显示海上副高东撤至山东半岛以东洋面,有利于“达维”台风沿着东南急流快速向西北移动。

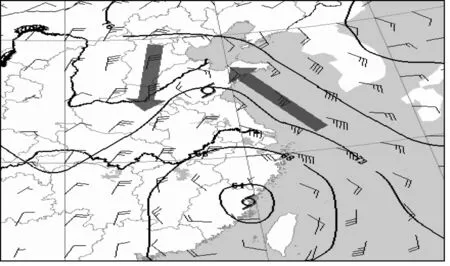

8月2日20时9号台风“苏拉”(见图6a)位于台湾北部以东洋面,其倒槽一直向北伸展至江苏南部沿海,其外围云系与台风“达维”云系连成一片,“双台风”效应明显[11]。3日08时(见图6b)“达维”处于“苏拉”倒槽顶端,而“苏拉”台风倒槽发展强盛,此时倒槽顶端处于山东半岛中部,其东北部的外围云系已覆盖台风“达维”。双台风产生互旋,并围绕着其间的中点做气旋性旋转,移动速度减慢,且逐渐接近。“苏拉”对“达维”产生强烈的吸附作用,导致“达维”向西移动的分量增加。

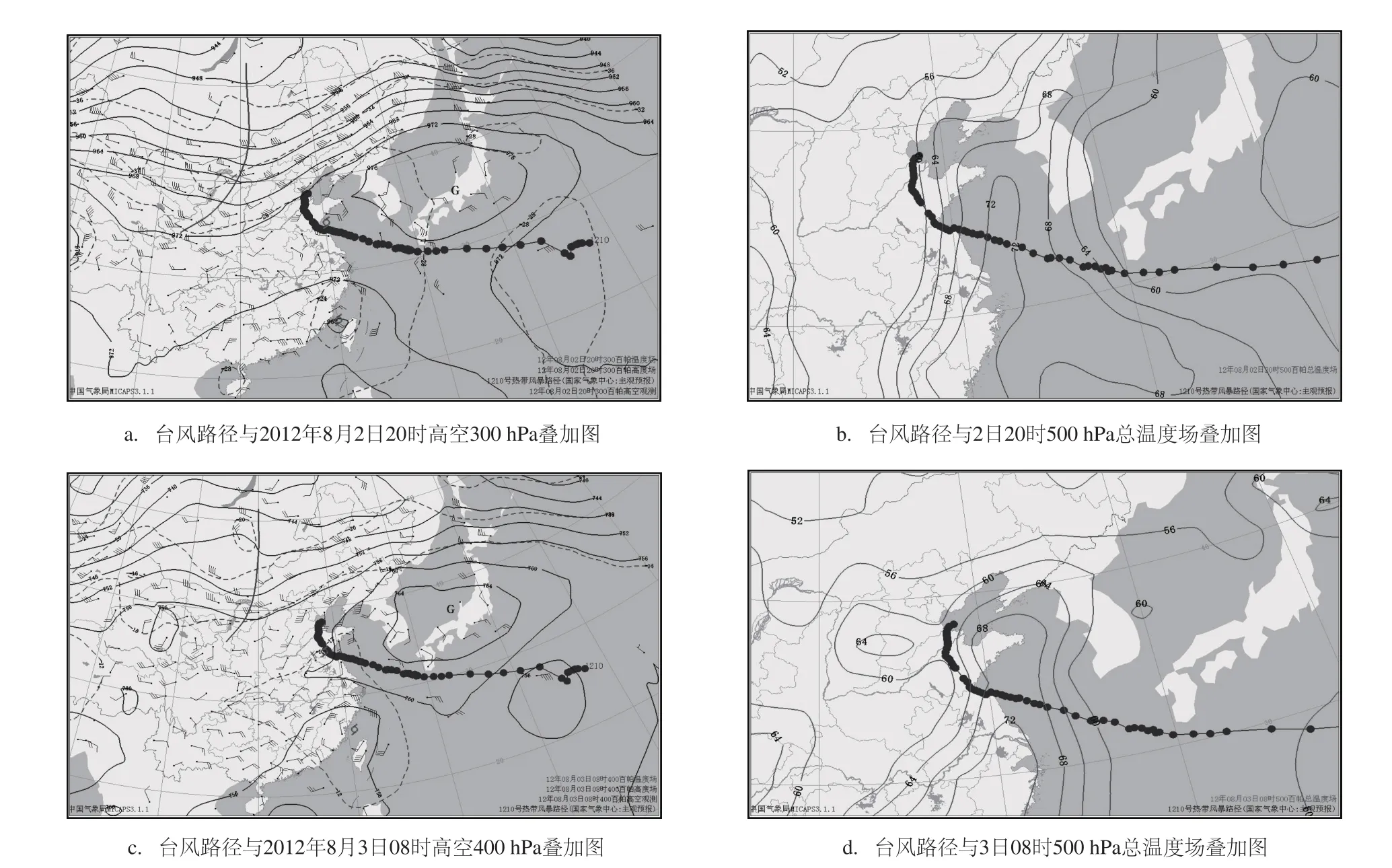

5.2引导气流的作用

台风移动主要受引导气流所操纵,台风的移动路径问题,在某种意义上说主要是台风引导气流问题[12]。实践证明,对于不同强度的台风,高空各层次的引导气流所起的作用是不同的。分析此次台风路径和高空各层气流发现(见图7a和c),此次台风和高空300 hPa气流方向一致,也就是说引导气流是在高层。即台风是在300 hPa引导气流的作用下移动的。分析台风路径与500 hPa总温度场分布(见图7b和d)可以看出,台风走向和500 hPa总温度线的走向是一致的。即此次台风路径是与高空300 hPa气流方向及500hPa总温度线的走向一致。

图7 台风路径与气流和温度场分布

5.3高空涡度场的作用

从涡度场的垂直分布图(图略)看出,3日08时和20时正涡度中心值主要集中在925 hPa,3日08时正涡度中心值为65 s-1,在36°N附近,到20时中心值为55 s-1,在37°N附近,同时正涡度区范围加大,这表明虽然“达维”的强度减弱,但大风区的范围较08时扩大。从3日08时—20时500 hPa涡度场(图略)可见台风的移动路径是沿着高空500 hPa正涡度带移动的。

5.4影响台风“达维”路径的其它因子

分析8月3日20时地面形势场和850 hPa冷平流(图略)发现,低层有弱冷空气侵入“达维”,使达维登陆减弱后转向,“达维”逐渐转向东北方向移动。说明低层冷空气对台风路径起着一定作用。

下垫面对“达维”路径产生了重要作用。台风具有“趋暖性”,即有朝着高海温区移动的趋势。此次台风“达维”进入黄海后,海温略呈下降趋势(图略),8月2日已下降到26℃以下,此后台风转向西折向海温高于27℃的高海温区移动。二是山地的阻挡作用改变其移动方向。台风登陆后,受陆面摩擦作用,强度逐渐减弱,“达维”在西移过程中受到鲁中山区等山脉丘陵的阻挡,移速逐渐减慢。台风继而沿山区东侧绕行,转向东北方向移动。

6 结论

(1)此次台风“达维”影响山东的暴雨落区主要出现在台风移动路径的右侧及台风中心附近,而且台风中心的右侧降水明显大于左侧;

(2)低空冷空气的侵入对台风引起的鲁西北降水的增幅起了很大作用;

(3)台风“达维”暴雨落区主要集中在台风中心右侧与水汽通量大值区和辐合中心有关。中层的强上升运动对暴雨落区有一定作用。温度梯度大值区和假相当位温的分布与暴雨落区较一致;

(4)台风“达维”是在300 hPa引导气流的作用下移动的。台风的移动路径与500 hPa总温度线的走向及高空500 hPa正涡度带的走向一致。此外台风的移动路径与副热带高压、双台风效应、低层弱冷空气和下垫面等关系较大。

参考文献:

[1]陈联寿,丁一汇.西太平洋台风概论[M].北京:科学出版社, 1979: 1-2.

[2]王继志.近百年西北太平洋台风活动[M].北京:海洋出版社, 1991: 2-3.

[3]杨亚新.全球热带气旋概述[J].世界海运, 2005, 28(2): 3-6.

[4]王达文.北上热带气旋分析与预报[M].北京:气象出版社, 2001: 17-31.

[5]陈光华,裘国庆.热带气旋强度与结构研究新进展[J].气象科技, 2005, 33(1): 1-6.

[6]曹楚,彭加毅,余锦华.全球气候变暖背景下登陆我国台风特征的分析[J].南京气象学院学报, 2006, 29(4): 455-461.

[7]丁治英,张兴强,何金海,等.非纬向高空急流与远距离台风中尺度暴雨的研究[J].热带气象学报, 2001, 17(2): 144-154.

[8]张蕾.登陆台风后部局域强降水的个例分析[J].广东气象, 2001, (3): 1-3.

[9]曹钢锋,朱官忠,朱君鉴.影响我国北方的台风路径分类及降水特征[J].气象, 1992, 18(7): 12-16.

[10]顾润源,李昌义,张少林,等.影响我国北方不同路径热带气旋平均环流特征及暴雨落区[J].山东气象, 1999, 19(3): 14-17.

[11]罗哲贤,马镜娴.副热带高压南侧双台风相互作用的数值研究[J].气象学报, 2001, 59(4): 450-458.

[12]朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理和方法[M].北京:气象出版社, 2000: 507-555.

Characteristics of rainstorm area and track caused by typhoon “Damrey”in Shandong Province

GAO Xiao-mei1, WANG Ling-jun1, YAN Feng-jun2, WANG Wen-bo1, XU Gui-hua1, HAN Xiao1, SU Li-li1

(1.Weifang Meteorological Bureau, Shandong Province, Weifang 261011 China; 2. Gaomi Meteorological Bureau, Gaomi 261500 China)

Abstract:Based on conventional meteorological observation data, dense AWS data, NCEP/NCAR data and FY-2E data, the characteristics of rainstorm area and track caused by typhoon“Damrey”in Shandong Province are analyzed. The results show that the rainstorm area appears primarily on the right side of typhoon path and typhoon center, and precipitation at the right side of typhoon center is greater than that at the left side. The cold air has great influence on the rainfall area. The larger areas of vapor flux, convergence and powerful updraft in the middle level have an influence on rainstorm area. The larger areas of temperature gradient and pseudo equivalent potential temperature are consistent with rainstorm area. Typhoon“Damrey”moves with the action of steering flow at 300 hPa, and the track is consistent with the trend of total temperature line and positive vorticity at 500 hPa. In addition, the track is influenced by subtropical high, double typhoon effect, weak cold air in the lower layer and underlying surface.

Key words:rainstorm area;track;cold air;subtropical high;double typhoon effect

作者简介:高晓梅(1974-),女,高级工程师,硕士研究生,主要研究方向为天气与气候预报分析。E-mail:wfmeizi@126.com

基金项目:山东省气象局课题(2012sdqxz04;2014sdqxm14)

收稿日期:2014-06-20

DOI:10.11737/j.issn.1003-0239.2015.02.011

中图分类号:P444

文献标识码:A

文章编号:1003-0239(2015)02-0072-07